525例溃疡性结肠炎患者临床特征分析*

2018-09-05刘亚军顾培青

张 露,沈 洪,叶 柏,刘亚军,朱 磊,顾培青

(江苏省中医院 南京 210029)

溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis,UC)是一种反复发作的肠道慢性非特异性炎症性疾病,属于中医“泄泻”、“痢疾”、“肠癖”等范畴。近年来,随着饮食结构、生活习惯及环境的变化,以及诊断技术的不断提高,我国溃疡性结肠炎的发病率逐年增高,逐渐成为消化内科的常见疑难病之一。中医药用药安全性高,不良反应较少,价格相对较低,在溃疡性结肠炎治疗中的优势和特色已经得到体现和重视,已成为本病主要治疗方法之一。本研究通过回顾性分析我院2009-2013年来消化科住院UC患者的临床资料,旨在探讨UC的临床特点,为其预防、治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

数据来源于2009年—2013年江苏省中医院临床科研共享系统中525例溃疡性结肠炎住院患者信息,主要包括患者一般信息、诊断信息等内容。

1.2 诊断标准

参考2012年中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见》[1]。疾病分期:根据改良的Mayo评分,分为活动期和缓解期;临床类型:分为初发性和慢性复发型;病变范围:采用蒙特利尔分类法,分为直肠型、左半结肠型和广泛结肠型;严重程度:活动期根据改良的Truelove和Witts严重程度分型标准可分为轻、中、重度。

1.3 研究方法

在保留原始内容不变的前提下,将患者的临床资料录入Excel表,包括性别、年龄、病程、临床类型、病情分期、严重程度、病变部位、主要症状等。

2 结果

2.1 性别分布

本研究中,男性290例(55.24%),女性235例(44.76%),男女比例为1.2:1(见表1)。

表1 性别分布

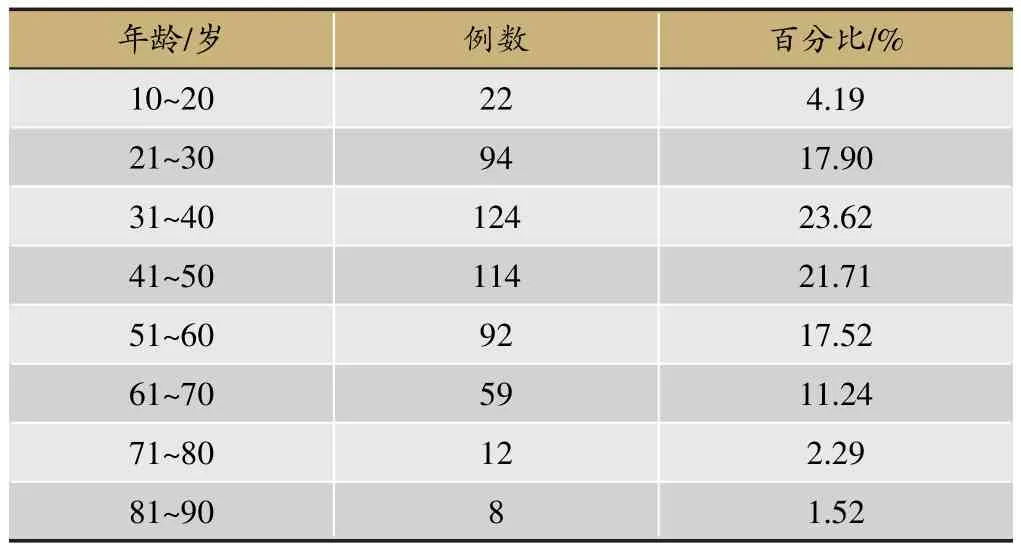

2.2 年龄分布

本研究纳入病例发病高峰年龄为20~60岁,其中30~40岁患者最多,占病人总数的23.62%。60岁以后,发病人数减少(见表2)。

表2 年龄分布

2.3 病程长短

初发病例如临床表现、结肠镜及活检组织学改变不典型者,暂不确诊UC,需随访3~6个月[1]。而病程10年以上发生结肠相关性癌的几率增加,故将病程分段节点定为0.5年、5年、10年。平均病程为4.8年,病程在0.5~5年之间的病例最多,占47.81%(见表3)。

表3 病程分布

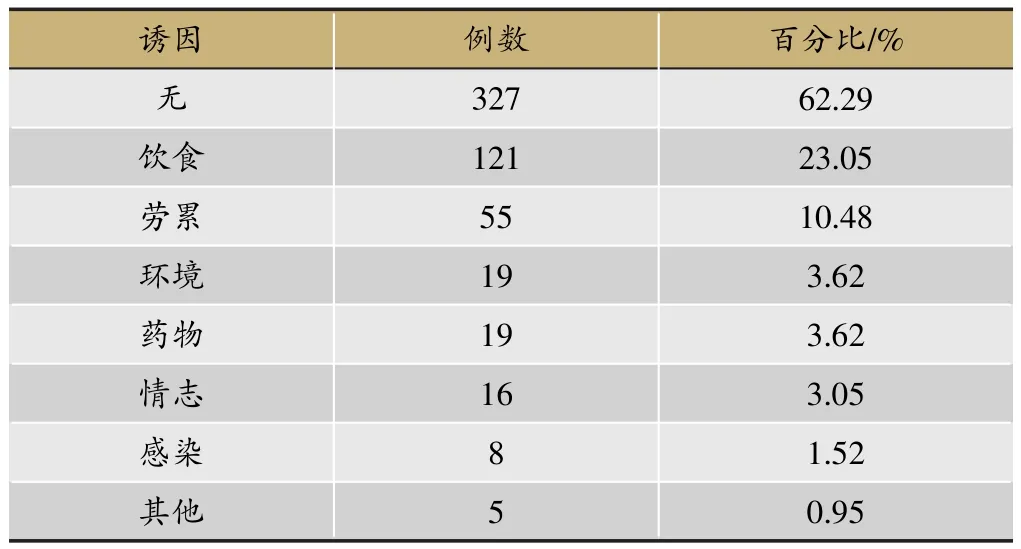

2.4 发病诱因

对纳入患者的发病诱因统计发现,327(62.29%)例发病无明显诱因,198例(37.71%)发病有诱因,其中饮食因素是导致病情发生或加重的最常见诱因,其次为劳累、环境、药物及情志因素。药物因素包括:自行减药、停药、换药,或合并用药等(见表4)。

表4 发病诱因

2.5 病情分期、临床类型、病变范围、严重程度

525例患者中,缓解期28例(5.33%),活动期497例(94.67%)(见表5)。活动期患者中,初发型78例(15.69%),慢性复发型419例(84.31%)(见表6);直肠型92例(18.51%),左半结肠型156例(31.39%),广泛结肠型 249例(50.10%)(见表 7);轻度 275例(55.33%),中度149例(29.98%),重度73例(14.69%)(见表8)。

表5 病情分期

表6 临床类型

表7 病变范围

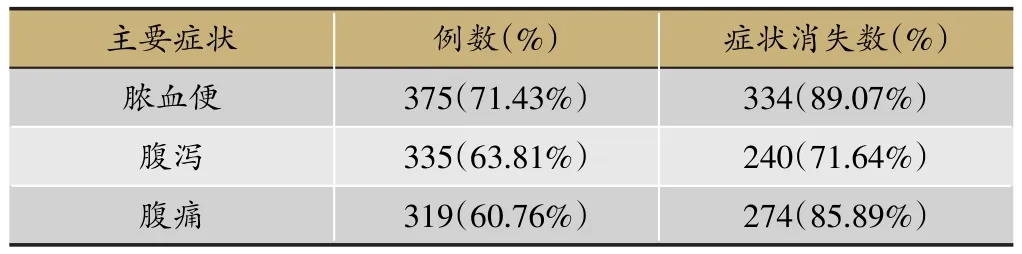

2.6 主要症状

525例患者以脓血便、腹泻、腹痛为主要症状。脓血便者共375例(71.43%),治疗后脓血便症状消失者共334例,消失率为89.07%;腹泻者共335例(63.81%),治疗后腹泻症状消失者共240例,消失率为71.64%;腹痛者共319例(60.76%),治疗后腹痛症状消失者共274例,消失率为85.89%(见表9)。

表8 严重程度

表9 主要症状

2.7 并发症

525例患者中,3例(0.57%)出现并发症,其中2例上皮内瘤变,1例因结肠癌行结肠次全切除术。

2.8 治疗方法及预后

525例患者中,共518例患者采用药物治疗,药物治疗以中西医结合为主(86.29%)。中医治疗包括中药口服453例(87.45%),中药灌肠401例(77.41%),中药泡脚10例(1.93%);西医治疗包括氨基水杨酸制剂口服392例(75.68%),氨基水杨酸制剂塞肛100例(19.31%),激素88例(16.99%),免疫抑制剂18例(3.47%)和微生态制剂441例(85.14%)。治疗后,除2例(0.39%)患者效果不明显,其余患者均好转出院。

3 讨论

UC反复发作,迁延终生,严重影响患者的生存质量,是消化系统常见的疑难病,目前国内仍缺乏大样本、多中心的UC患者临床特征分析。我院是国家中医临床研究基地(脾胃病)单位,UC是基地重点病种,对UC的治疗积累了丰富的诊治经验,取得了比较满意的临床疗效,接诊患者数量也在逐年攀升,因此通过对既往我院收治的UC患者临床特征进行回顾性分析,有利于提高对本病的认识和诊断治疗水平,也可以为下一步进行更大样本及多中心的流行病学研究打下基础。

UC在不同国家、地区、种族人群中的发病率不同,有显著的地域和种族差异。欧洲、亚洲、北美最高发病率分别为24.3/10万、6.3/10万、19.2/10万[2]。亚洲国家的UC发病率呈逐年增高趋势,但较欧美国家的发病率相比仍较低,发病率为7.6/10万~14.3/10万,患病率为2.3/10万~63.6/10万[3]。分析1981~2000年我国文献报道的10218例UC患者,发现10年间病例数上升了3.08倍[4]。回顾分析1990~2003年间IBD住院患者的结果显示,我国IBD住院患者呈逐渐增加趋势,推测UC患病率约为11.6/10万[5]。随着时间的推移,溃疡性结肠炎的发病率和患病率在世界各地不同地区不断增加,表明其已经成为一个全球性的疾病。

流行病学调查显示,UC男性患者及城市患者多见,缺乏家族聚集性特征。从766例IBD住院患者人口资料分析可见,2002~2011年间共有UC患者238例,新发例数呈明显上升趋势,男女比分别为1.36∶1,平均诊断年龄为40.10±17.55岁,未见明显年龄双高峰。以城市患者多见,1.68%的UC患者存在家族史[6]。我国共识意见[1]显示UC男女性别差异不大,男女比约为1.0~1.3∶1。UC最常发生于青壮年期,发病高峰年龄为20~49岁,病程多在4~6周以上。目前认为发病和遗传易感性、免疫调节紊乱、感染及环境等因素有关。本研究显示,我院UC患者男女比例为1.2∶1,发病高峰年龄为20~60岁,病程多在半年以上。饮食因素是导致病情发生或加重的最常见诱因,其次为劳累、环境、药物及情志因素。因此,患者的饮食管理在本病的防治中具有重要意义。本病患者饮食的总原则是清淡、细软、易消化、无渣或少渣、低蛋白、低糖、低脂肪、高热量、高维生素及营养丰富。鸡肉、鱼、虾等均可切成细丝或肉末,猪肉、牛肉等红肉应适量食用。患者须忌酒、碳酸饮料、咖啡、浓茶、巧克力、甜点等。膳食脂肪量要限制,应采用少油的食物和少油的烹调方法。饮食要新鲜卫生,尽量不食用冰箱食物及含较多防腐剂和添加剂的食物。辣椒、胡椒、葱、姜、蒜、洋葱等刺激性食物,芹菜、韭菜等粗纤维食物应避免进食。需要注意的是,患者的饮食宜忌是个体化的,除了应该根据患者的病情分期、严重程度等作调整外,患者也应该在日常生活中积累经验,如果某种食物可诱发或加重本病,就要尽量避免。除了规律饮食外,还需注意生活调摄,起居规律,保持环境清洁,注意个人卫生,避免不洁食物,防止肠道感染。适度体育锻炼,劳逸结合。坚持遵从医嘱服药,避免随意停药或更换药物。本病患者常因情绪紧张、敏感、抑郁、焦虑、易怒等负面情绪而导致疾病的发作或加重,症状可随患者情绪波动而改变;而疾病的发生和加重反过来又使得情绪和心态更加不稳定,从而构成恶性循环。因此,积极调整心态,稳定情绪对病情改善是至为关键的。医护人员应与患者建立良好的医患关系,指导患者积极参加社会活动,增强与外界的交流联系,积极面对病情,培养乐观、豁达的心态,学习处理疾病的各种办法和对策,避免不良刺激,避免精神过度紧张。

回顾性分析华西医院1990年~2003年201例住院患者的临床资料显示[7],共收治活动期患者199例(99%),其中轻度患者37例(18.6%),中度患者78例(39.2%),重度患者84例(42.2%),以中重度患者为主。而我院收治的UC患者活动期占94.67%,以轻中度为主,尤其是轻度患者占半数以上,虽然重度患者诊治率低于西医院,但近年来有上升趋势。中医药治疗本病具有临床疗效好、复发率低等特点,广为患者所接受,因此我院对溃疡性结肠炎的治疗以中西医结合为主。溃疡性结肠炎为终身疾病,氨基水杨酸制剂、免疫抑制剂等药物治疗费用较高,生物制剂的费用更是高昂,长期服用给患者造成了沉重的经济负担。氨基水杨酸类、糖皮质激素和免疫调节剂仍是治疗主要药物,但长期使用激素易产生毒副作用、激素依赖及激素抵抗,生物制剂也只是改善了重度患者的预后,整体疗效并未提高。随着病例的增加,对常规治疗反应差甚至无反应的患者亦逐渐增加。中医药治疗溃疡性结肠炎是我国的优势和特色,具有疗效稳定、不良反应少、花费较少等优势,是我们最常选择的治疗手段。

本病病机复杂,以清热化湿,调气和血为基本治疗原则。临床需根据病情分期、严重程度、病变部位的不同,采用不同的治疗和给药方法。活动期清热化湿,调气和血,敛疡生肌;缓解期健脾益气,兼以补肾固本,佐以清热化湿。轻中度患者,活动期可用中医辨证治疗诱导病情缓解,缓解期可用中药维持缓解;重度患者则采用中西医结合治疗,中医治疗以清热解毒,凉血化瘀止血为主。直肠型或左半结肠型,采用中药灌肠或栓剂治疗;广泛结肠型,采用中药口服加灌肠,内外合治。通过上述治疗,达到诱导病情深度缓解,改善患者体质,提高生存质量,防止并发症,减少复发的目的。

脓血便、腹痛、腹泻为本病最常见的症状。湿热致瘀、瘀血伤络是血便的重要病理机制,实证为湿热蕴肠,损伤肠络,络损血溢;虚证为湿热伤阴,虚火内炽,灼伤肠络,二者的病机关键均有瘀热阻络,迫血妄行。重视凉血化瘀可提高脓血便的消失率,常用药物有地榆、槐花、白头翁、赤芍、丹皮、侧柏叶、茜草、紫草、仙鹤草、青黛、马齿苋、参三七等。兼有阴伤者,则合用银花、石斛、生地等药。下部出血多取风药升之,乃因其热与风合之故,常加用炒当归、荆芥或荆芥穗、防风等养血祛风,和络止血。久病体虚,滑脱不禁的患者,适当加用诃子、乌梅、石榴皮等药可增加疗效。泄泻实证为湿热蕴肠,大肠传导失司;虚证为脾虚湿盛,运化失健,清肠化湿结合健脾益气能有效治疗腹泻。代表方如参苓白术散、补气运脾汤等,药用黄芪、党参、炒白术、炒薏苡仁、淮山药、茯苓、藿香和苍术等。腹痛实证的主要病机是湿热蕴肠,气血不调,肠络阻滞,不通则痛;虚证为土虚木旺,肝脾失调,虚风内扰,肠络失和,清化温通结合补土泻木能有效缓解腹痛。补土泻木代表方痛泻要方合四逆散加减,药如陈皮、炒白术、炒白芍、防风、炒柴胡、炒枳实、党参、茯苓、炙甘草。

分析显示,中药灌肠治疗比例为77.41%,可见中药灌肠这一外治方法在本病治疗中的重要地位。《诸病源候论》云:“凡痢,口里生疮,则肠间亦有疮也。此由挟热痢,脏虚热气内结,则疮生肠间;热气上冲,则疮生口里。然肠间、口里生疮,皆胃之虚热也。”湿热蕴肠,阻滞气血,损伤肠络,血败肉腐,以致肠膜生疡,本病肠镜下可见多发糜烂和溃疡,病理示隐窝脓肿,符合中医学“内疡”的特点,用药宜吸取外科治疗痈疡的经验,采用祛腐生肌敛疡的治疗方法,局部和整体治疗相配合,往往可收到单一全身性给药不能起到的疗效。局部给药与内服相结合,则既兼顾全身症状,辨证施治,又能直接作用于病灶,改善肠道局部微环境,促进黏膜的修复,内外合治,取效更加迅速。操作时,可根据病变部位选择灌肠体位,病位在直肠和左半结肠者,取左侧卧位,广泛结肠取左侧卧位30分钟,后平卧位30分钟,再右侧卧位30分钟,可使药液在肠道内保留较长时间。药物选择上,根据病情选用数味中药组成灌肠处方,如白头翁、败酱草、青黛、秦皮、黄柏、地榆、紫草、紫珠叶、白及、参三七、生黄芪等,亦可联合锡类散、云南白药、康复新液等中成药,以促进黏膜愈合。

综上,我院收治的溃疡性结肠炎住院患者男女比例为1.2:1,发病高峰年龄为20~60岁。饮食因素是本病最常见的诱因,其次为劳累、环境、药物及情志因素。患者以慢性复发型、活动期、轻中度、广泛结肠型为主,药物治疗以中西医结合为主,治疗后脓血便、腹泻、腹痛症状改善明显。