中药复方功效物质基础的研究思路与方法*

2018-09-05刘建勋孙明谦任钧国

刘建勋,孙明谦,任钧国,林 力

(中国中医科学院西苑医院基础医学研究所 北京中药药理重点实验室 北京 100091)

1 前言

中药复方是中医治病的主要形式,是按一定的组方原则,选择适宜的药味及剂量配伍而成。中药复方功效是在传统中医理论的基础上对中药临床作用的系统总结,代表了复方的整体效应,该效应是多种特定化学成分在特定病理条件下对机体发生作用,进行调整和整合后的生物效应表达,而这些化学成分就是中药复方功效的物质基础。现代研究表明中药复方功效具有多靶点、多效应、多机制的作用特点。这主要是由于中药复方的化学成分种类和数量的多样性,形成了一个复杂的化学成分体系。随着中药化学成分分离、鉴定等新技术的发展,中药复方化学成分在体内、体外的研究取得了极大的进展,青蒿素获得诺贝尔医学或生理学奖则是中药化学成分研究的最好代表。但是,千百年来,在中医理论的指导下,中药复方广泛用于中医临床,疗效确切。因此,以中药复方为研究对象,如何研究并确证中药复方功效的物质基础是目前中药复方研究亟待解决的关键科学问题。

2 中药复方功效物质基础研究的思路

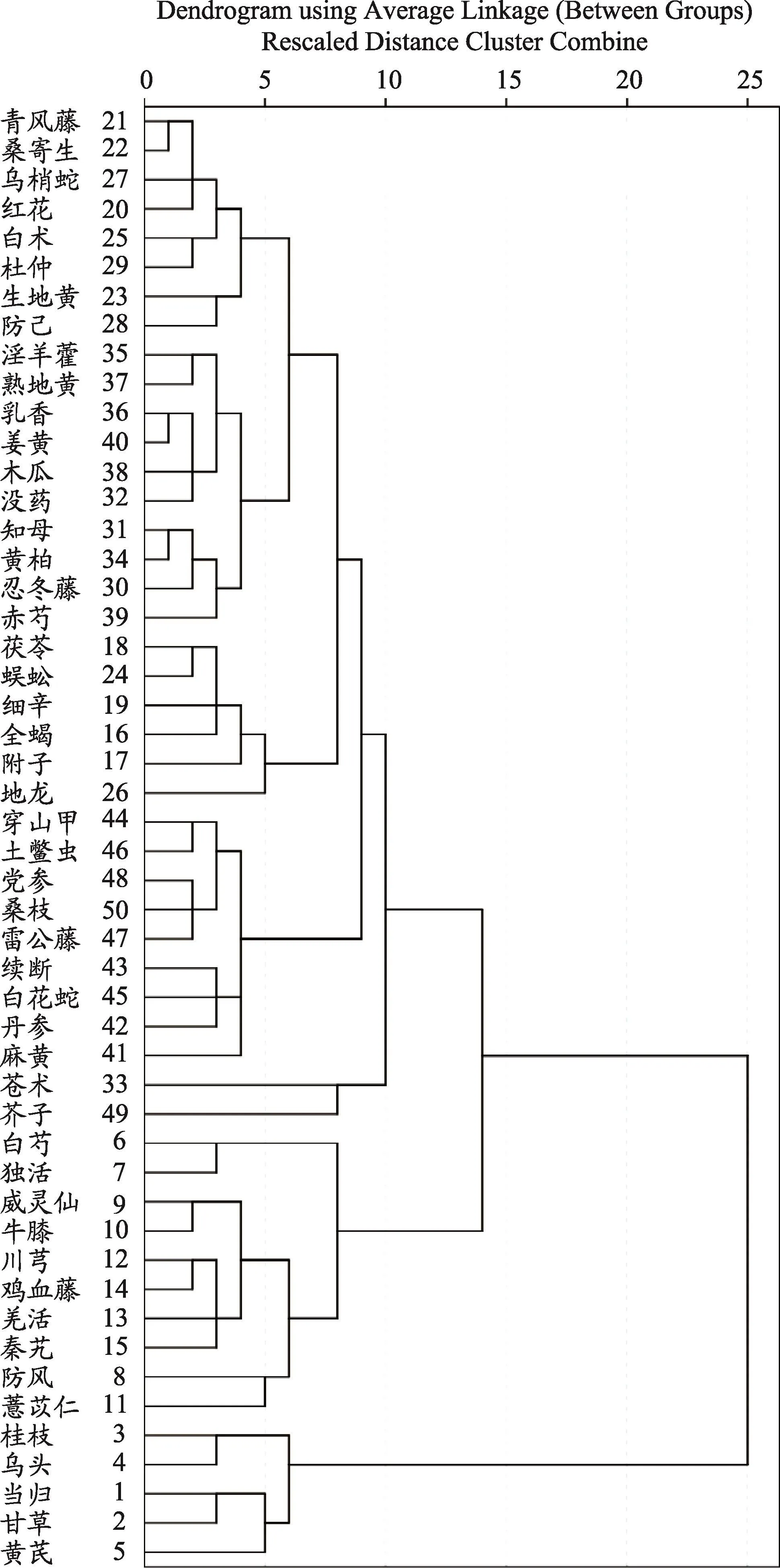

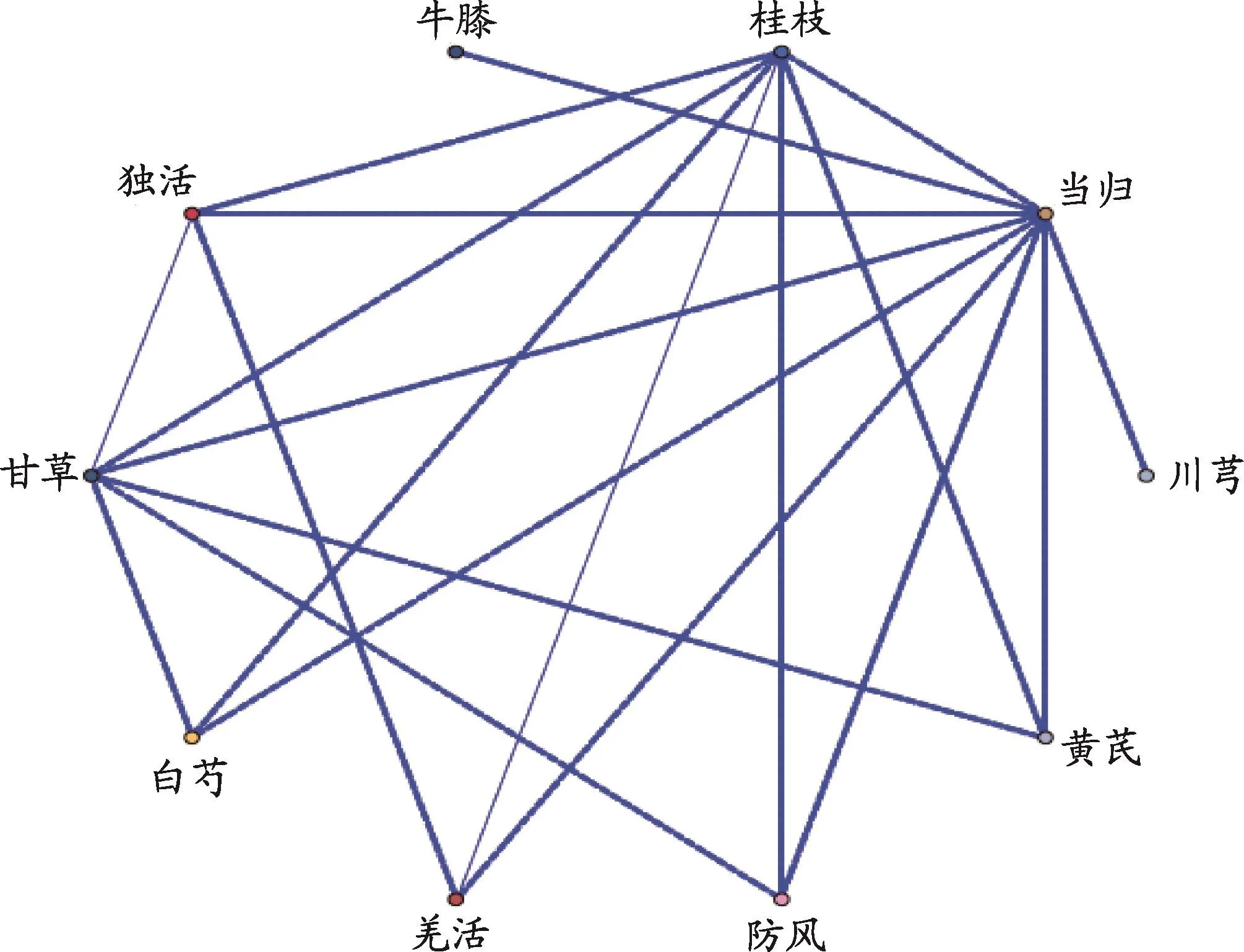

目前,中药复方功效物质基础的研究较少,多是进行中药复方药效成分或有效成分的研究,主要是在中药化学成分分离的基础上或采用活性追踪的方法,采用单一的药效评价指标进行筛选、确证。由于中药复方复杂的物质基础必然导致药物效应的复杂性,因此单纯的药效评价方法难以体现中医临床辨证论治、病证结合、方证相应的用药特点[1,2]。因此中药复方功效物质基础的研究既要保持传统中药的特色,又要结合现代的科学技术手段,对中药的活性成分和作用机制进行阐明,从而研发出适合临床治疗且机理明确的药物。为此,我们在已建立的中药复方功效现代研究与评价体系的基础上(获得2014年国家科学技术进步奖二等奖),提出了中药复方功效物质基础研究的新思路。即将中医临床证候的诊断标准、疗效评价技术与方法应用于中药复方功效的研究,在明确中药复方功效现代药理学内涵后,以中医药理论为指导,结合中药药理、中药化学、中药代谢、生物系信息学等多种现代科学技术,开展中药复方功效与化学成分之间的相关性研究,通过中药复方功效评价,中药复方指征物质基础研究,构建中药复方功效物质基础的研究与评价体系,阐释中药复方功效的物质基础及作用机理[3-4](见图1)。

图1 中药复方功效物质基础的研究方法

3 建立中药复方功效的评价技术指标体系

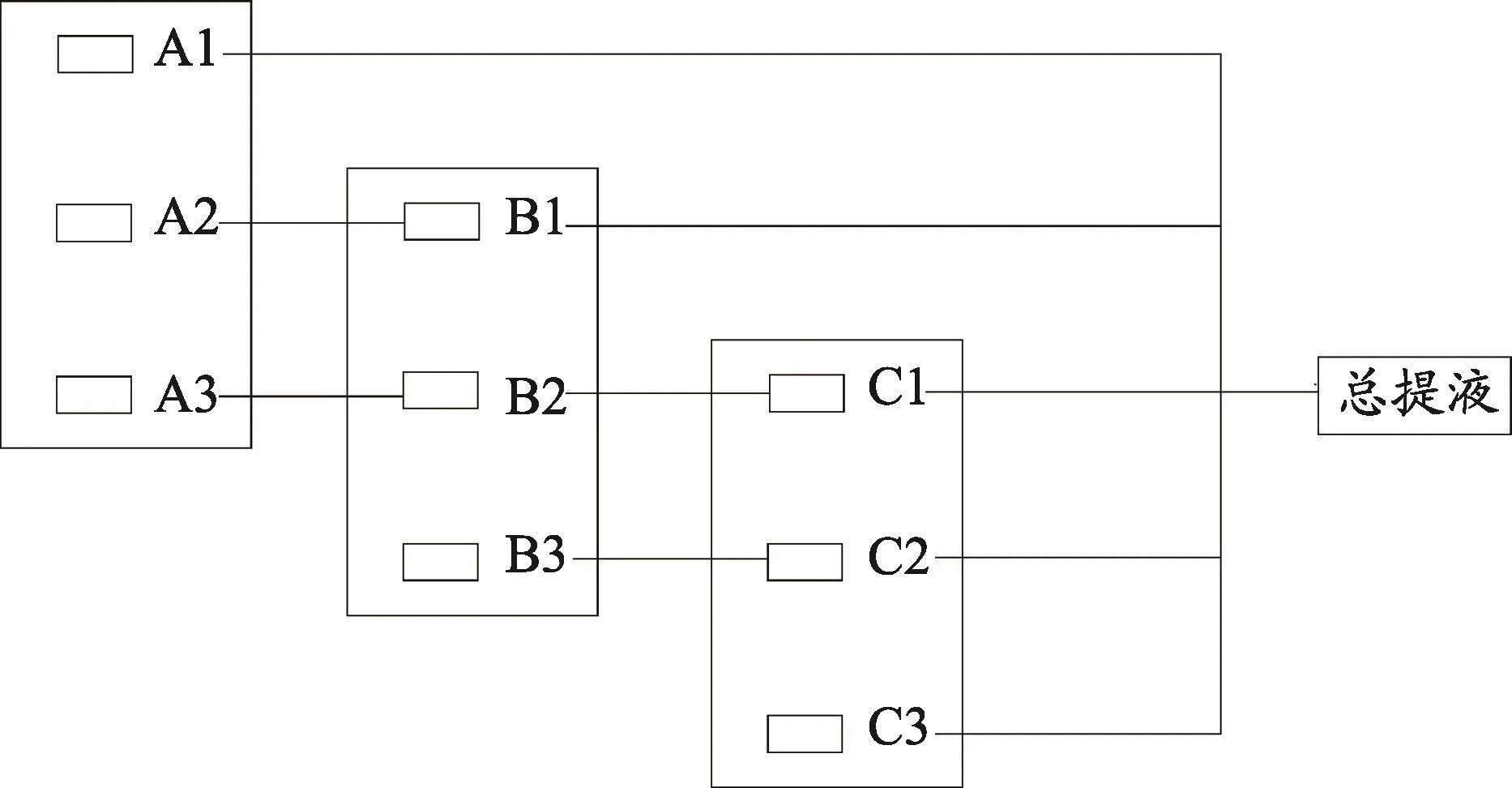

中药复方功效评价的主要难点是如何在中医理论的指导下对中药复方的功能主治进行评价,并与中药药效的评价实现有机的整合。因此我们提出源于中医临床的中药复方功效学研究思路与方法,简单讲就是采用拟临床的研究思路制备符合中医临床病证特征的动物模型,建立动物模型的中医证候评价技术与方法;开展中药复方整体、细胞、分子等多层次的药效学评价;建立反映中药复方功效的中药药效评价技术指标体系。进而开展中药复方功效指征物质基础研究。本文以气虚血瘀证为例,阐释益气活血功效的药效评价技术指标体系的建立(见图2)[7]。

3.1 建立气虚血瘀证病证结合动物模型及其评价技术指标体系

根据冠心病气虚血瘀证的中医诊断标准,我们从观察目的、研究过程和方法手段三个方面进行了重新的顶层设计,对冠心病、脑梗塞气虚血瘀证进行了前瞻性临床研究,获得了病证相关的诊断指标,结合现代研究结果,发现血管内皮细胞作为一个功能复杂、代谢活跃的血管内分泌器官,其结构的损伤及由此引发的内分泌功能紊乱是导致气虚血瘀证病理生理异常的根本原因,表现在表达和分泌血管活性物质、凝血、抗凝及纤溶等物质异常。依此,我们采用球囊拉伤冠脉血管内皮,引发白细胞粘附、血小板聚集、动脉粥样硬化、血栓形成、组织缺血,制备了与临床接近的慢性小型猪冠心病气虚血瘀证模型[8]。另外,我们考虑到临床气虚血瘀证形成的因素,通过体劳、神劳以及复合因素的刺激,建立了冠心病及脑梗死气虚血瘀证大鼠模型[9]。将中医临床辩证即主症、兼症、舌象、脉象在内的四诊信息用于动物模型证候的研究,并进行客观化分级评分,如大鼠心功能、代表主症;空场实验相关指标、力竭运动时间代表兼症;舌面色彩饱和度代表舌象;脉搏搏动幅度代表脉象。建立了气虚血瘀证动物证候评价的新方法,同时采用系统生物学、分子生物学等技术和方法,对气虚血瘀证模型动物的分子变化进行评价,建立气虚血瘀证的系统评价技术指标体系,为中药复方功效的物质基础研究提供合适的评价模型。对脑钠肽、内皮素、血液黏度、凝血功能等指标进行检测。与临床病因学以及与中医相关理论体系的联系更密切,在完整体现中医证候的特征方面具有一定的优势,更符合临床。

3.2 建立拟临床的气虚血瘀相关细胞模型及其评价技术指标体系

根据气虚血瘀证动物模型的研究结果,结合气虚血瘀证的病理生理学基础研究,模拟整体,在细胞水平上我们提出证候细胞模型的概念,即与临床或整体证候模型病理生理学相近的细胞模型。如气虚为心脑血管疾病的临床常见证型之一,心肌细胞是心功能的主要结构单位;神经元是脑功能的主要结构单位,心肌细胞和神经元的缺血缺氧性损伤是气虚的病理基础之一,心肌细胞缺血造成心功能的损害及神经元的缺血造成的脑组织功能障碍主要是由于氧糖剥夺导致的细胞能量代谢障碍,而缺血再灌注更加重了细胞能量代谢障碍。因此,我们采用培养心肌细胞及神经元氧糖剥夺/复氧的方法建立气虚细胞模型,研究发现:心肌细胞或神经元氧糖剥夺损伤后,上清液中乳酸脱氢酶(LDH)含量大量增加,ATP含量下降,提示了心肌细胞或神经元坏死,以及细胞能量代谢障碍,胞内ATP合成不足,是产生气虚证的细胞生物学基础,ATP减少使得代谢终产物在胞浆中积聚,能量代谢的关键酶的活性降低,葡萄糖、脂肪酸等摄取受到抑制,大部分代谢终产物沉积,形成“血瘀”的物质基础。证候细胞模型及评价指标体系的建立为在细胞水平进行中药复方物质基础的研究与确证提供了适合的细胞模型。

4 建立中药复方功效指征物质基础的研究方法

中药复方是依靠其物质基础发挥作用的,同时由于中药复方化学成分众多,所以其功效物质基础的研究也是难点问题。但要实现中药复方新药研发的现代化,物质基础又是必然要求,这也是中药实现高水平的质量控制和明确的作用机理的基础。中药复方可能含有成百上千种成分,且大部分含量不高,结构不明,把它们都研究清楚是不可能的。为此我们提出“中药指征成分”的概念,化繁为简,将中药中其关键作用的代表性成分,作为中药的指征成分,通过这些关键成分研究,实现对中药物质基础的表征,进而对中药的功效进行阐释[10]。在前期建立的中药复方功效评价体系的基础上,实现对中药复方的物质基础研究与病证动物模型相结合,与特定功效相结合,进而挖掘在体内发挥作用的化学成分。以动态的观点结合中药复方具体的应用环境来认识其功效成分。凡是能治疗中医的“证”或西医的“病”的化学成分就是中药复方作用的物质基础。这种物质基础分别由代表不同药理指标的化学成分所指征,整合、分析药理作用与指征成分的对应关系,深入探讨与生物效应密切相关的指征成分体内过程和作用机理,即有可能阐释中药复方的功效及其物质基础。这种思路的特点与优势是省略了中药复方有效成分非常困难的体内外筛选,而直接对与生物效应有关的指征成分进行解析。具体通过结合临床特点,建立相应动物模型,通过PK-PD相关性研究方法,确定中药复方指征药效成分,在此基础上通过对指征药效成分的体内过程、配伍关系及交互影响、药理作用及作用通路和靶点的研究,以阐释中药复方发挥功效的物质基础及其作用机理[11,12]。

以双参通冠方为例,首先通过定性定量分析获得双参通冠方的20种吸收入血药物成分谱。然后测定了双参通冠与心肌缺血模型动物后的血压、心率、左室内压、心肌收缩力、外周阻力、冠脉血流量、心肌耗氧量、心肌缺血程度及范围等24个药效指标在13个观测时间点的实时数据,根据中医基础理论和中药复方特点,建立了基于稳健变换、基线漂移处理、有效性判断和差值分析等分析方法和数学模型,较好的解决了中药多成分、多药效指标相关性分析的关键科学问题。结果确定了双参通冠方中人参皂苷Re、Rb1、Rd、Rc、Rb2/3、Rf、脱氢紫堇碱、四氢巴马汀、小檗碱,丹酚酸B、紫草酸和迷迭香酸12个指征药效成分[10]。

5 中药功效物质基础阐释及作用机理研究

通过建立中药复方功效的评价体系和指征物质基础的研究方法,为中药复方物质基础的深入研究提供了有效的技术保证和明确的研究对象。聚焦到复方中关键的活性指征成分,对其功效进行评价,可以对中药复方的作用机理进行明确的阐释,从而实现中药复方新药研发中的质量可控,疗效确切,机理明确。由于这一评价体系源于临床,以中医理论为指导,实验结果也可以反证该理论的科学性以及该动物模型的可靠性。以益气活血方药双参通冠胶囊(人参、丹参、延胡索三种提取物配伍)为例,阐释其物质基础和作用机理的研究方法(见图2)。

研究证实该双参通冠方具有抗心肌缺血、增加冠脉血流量、降低冠脉阻力、降低心肌耗氧量,增加心功能、抗血栓形成、改善血液流变性、抗心律失常、抗氧化等作用。首先根据这些药效,对双参通冠方中的指征活性成分对相关药效指标的调节作用进行研究[13]。该复方的指征药效成分主要有人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、丹酚酸A、迭迷香酸、延胡索乙素、脱氢紫堇碱、盐酸小檗碱及盐酸巴马汀等,系统归纳不同指征成分的药效特点,作为中药功效物质基础重要组成部分[14,15]。同时结合中医理论,根据“气虚于脉而血瘀,血阻于脉则气虚”的观点,进行在体实验的观察,给与双参宁心胶囊治疗8周后,气虚血瘀证冠心病小型猪的冠脉管腔狭窄得到改善,可重新见到造影剂的充盈,管腔直径有所增加,内皮细胞内分泌功能也得到恢复,表现在内皮素含量下降,NO含量增加。益气活血药的血管调节作用反过来带来“气虚血瘀”症状的改善,由管腔狭窄造成心肌细胞丧失减少,抑制了心肌细胞自噬的发生,血流动力学的恢复,增加左心做功能力,改善心肌细胞代谢,使气虚证得到缓解;双参宁心胶囊还可降低慢性睡眠剥夺建立的气虚血瘀证大鼠的全血粘度以及血浆粘度,这体现了“血瘀”证的缓解。在整体动物模型动物研究的基础上再应用气虚血瘀相关细胞模型对双参通冠方中的指征成分进行研究。以活血药丹参的有效成分丹酚酸B为代表,从自噬调节及促进血管新生两个角度,反证了根据“气虚于脉而血瘀”施以益气活血治疗的有效性。根据“饥则损气”的理论,我们继续进行了离体实验的观察,用细胞饥饿法造成心肌细胞“气虚”状态,给予丹酚酸B治疗后,大量聚集在细胞浆内的LC3-II荧光强度显著下降,提示了自噬在一定程度上被丹酚酸B所抑制,伴随自噬抑制同时发生改变还有细胞活性及能量ATP的恢复,提示益气活血成分丹酚酸B可限制气虚的发生;同时,从“脉”入手,发现丹酚酸还可促进内皮祖细胞的增殖,增强其迁移及粘附

能力,活血成分阿魏酸可促进体外血管内皮细胞的增殖;利用鸡胚绒毛尿囊膜实验,证实了丹酚酸可增加体外新生血管的密度,促进了缺血区域的血管新生,改善缺血区的血供情况,逆转“气虚”程度的发展。图3为双参通冠胶囊的药理作用与机制。

图2 气血血瘀证的研究与评价方法

图3 双参通冠方的物质基础与作用机理

此外,应用中药复方指征成分的有效性研究方法,还可以对中药复方的配伍机制进行研究。通过正交设计确定复方中药物的最佳剂量配伍,然后比较配伍组方与各组成成分对药效指标的影响,分析比较其药理作用和各成分变化之间的相关性,从而明确中药复方发挥功效的有效成分配伍机制。如应用乳鼠心肌细胞缺氧复氧损伤模型选择经过数据处理得到有效成分的最佳组方为迷迭香酸、脱氢紫堇碱、丹酚酸A和延胡索乙素,同时发现有效成分之间具有一定的交互影响;在整体的配伍机制研究中通过七种不同配伍方式下大鼠血浆中主要有效成分的药代参数的分析,阐释了双参通冠方配伍的药代机制[5]。

6 总结与展望

构建中药复方功效物质基础的研究与评价体系,一直是多年来中医药现代化研究的重点。中药复方功效的现代科学研究是一个的系统工程,需要多学科的相互融合,中西医的相互融合,传统中医理论与现代科学技术的相互融合。其研究既需要体现中医临床与理论的特点,又要对疗效、机制进行明确的科学验证与阐释。中药复方功效物质基础的研究体系的构建不仅有利对阐明传统中医理论科学内涵,同时也为中药新药的研发提供了更为先进的平台,有利实现中药疗效评价的明确、活性成分的明确、作用机制的明确。虽然中药系统复杂,但其功效物质基础的研究日益受到关注,越来越多先进的技术手段如系统生物学、生物信息学,网络药理学等应用于该领域的研究中,也会随之产生更多新思路、新理论、新方法,从而促进中医药现代研究的发展。