创新生态系统下制造业产业安全评价体系的构建与实证研究

2018-09-04李妍

李 妍

(天津科技大学经济与管理学院,天津 300222)

1 问题的提出

制造业是中国工业体系的支柱和国民经济的基础,它的强弱不仅直接决定着中国在国际产业链条及分工中的地位,而且关系到整个工业体系和产业安全问题。经过几十年的发展,中国制造业初步形成了基础完备、门类齐全、规模庞大、具有较高技术创新能力的工业体系,但庞大的工业体系在国家产业链条上依然处于全球价值链的中低端,明显存在技术水平较低、集约化和集群化程度不高、自主创新能力较差、产业结构不合理,关键领域和关键技术受制于人等一系列问题。并且与西方200多年建起来的工业体系相比,明显存在着“核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础”的制造能力薄弱、严重依赖进口、竞争实力较低、创新体系缺失、创新提升困难的问题[1]。在国际能源、资源的保障能力下降,制造技术垄断和市场垄断,跨国公司恶意的并购转移情况下,中国制造业产业安全面临很大的风险。制造业是否安全已经成为制约中国产业安全,乃至整个经济安全问题,并成为国家战略定位和政策选择的核心基础。因此,构建制造业产业安全评价体系模型,对制造业安全进行客观、准确评价和风险分析,加强风险控制和防控,提升国家制造业产业安全。

2 制造业产业安全五因素模型的构建

2.1 国内外相关文献回顾梳理与评价

以波特为代表的学者提出了著名的产业竞争力“钻石模型”,并详细分析了决定一个国家产业竞争力的有四个因素。布雷、阿明两位学者以及联合国跨国公司中心为代表,主要从跨国公司直接投资给产业安全带来的影响的角度,探讨了影响产业发展的一系列指标[2]。俄罗斯经济学家B K先恰戈夫,基于经济安全“阀值”标准,利用因子分析方法探讨了经济安全指标,其中对产业安全指标体系有所涉及。这些国外学者主要是从宏观的角度研究国家经济安全的指标,对专门的制造业产业安全问题研究与估算方面的成果很少。国内学者对经济安全评价的研究,特别是对制造业产业安全评价的研究比较多,如《中国国家经济安全态势》 (2002)书中将经济安全分为“显性安全模型”和“隐性安全模型”两种类型,以及内外部影响因素进行讨论。何维达(2004、2006)以装备制造业为研究对象,从“产业发展环境、产业竞争力、产业依存度、产业控制力”四个一级指标和29个二级指标构建了中国制造业安全评价体系模型。景玉琴(2006、2008)基于影响产业安全的内、外部因素视角构建了“产业国内环境、产业竞争力、产业控制力”三个方面的衡量指标体系。李孟刚(2006、2012)在借鉴何维达构建的评价指标基础上,指出产业的安全和发展与国内的产业政策、产业制度是密切相关的,由此在产业国内环境指标中加入产业政策环境评价指标。朱建民等从产业恢复力和产业调整能力的视角,运用合项思维方法,提出产业竞争力生成能力、产业控制力、产业生态环境、产业竞争力、产业依存度“五因素模型 ”评价指标[3]。

尽管国内学者对产业安全的研究取得了很多具有建设性的成果结论,但仍然还有许多不足之处:其一,制造业产业安全是系统性安全,要至少放在经济系统环境下去分析和研究。这种安全不仅要求保护自身系统的安全,也要与其外部环境因素放在一起进行系统性安全分析;其二,产业生态系统是产业安全和可持续发展的基本环境,它直接影响产业的安全生存和发展,应该至少包括产业政策环境、产业金融环境、产业市场支撑环境等因素;其三,指标都突出产业竞争力、产业控制力等问题,强调要具有竞争优势和控制能力,但忽略产业结构和产业链条是否合理这个非常重要的问题;其四,忽视制造业安全的基础条件——自生能力。也就是制造业安全不仅要考虑能否生产、能否有效的生产、生产的产品是否符合市场的需求、产品是否具有国际竞争力,而且要考虑能否在利用内生资源主导生产,甚至独立生产。也就是当国外不再提供技术和产品的情况下,自身具有重塑独立生产的能力;其五,这些评价指标体系没有考虑产业恢复能力和产业调整能力。也就是当产业发展的外部环境产生变化,或者遭遇到外来政治、经济技术的封锁和制裁时,产业能够依据自身能力抵御外界压力,进行自我调整和产业恢复,确保产业不被破坏和保持自身的可持续发展。

2.2 五因素评价模型及特点

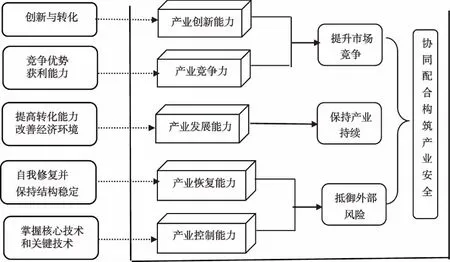

基于产业安全理论和生态系统理论,运用系统综合思维方法,吸收已有制造业评价指标体系的优点,从五个维度“产业创新能力、产业竞争力、产业发展能力、产业恢复能力、产业控制力”构建了中国制造业产业安全评价“五因素模型”(见图1)。

图1 制造业五因素评价模型

五因素模型基本涵盖了制造业安全的所有特征和特性,能够更加客观、准确地反映影响制造业产业安全的主要指标,相对于其他评级模型具有明显的优点:

首先,运用系统综合思维方法,充分借鉴、适当筛选、调整和利用国内外已有的研究成果,在剔除各因素之间的一些相关性较高指标,同时充分考虑制造业发展能力和恢复能力。如果一个国家具备完整的制造业生态系统体系,就会有较好的产业发展基础,强调产业结构的合理性和产业间的相互协调,这个产业的发展能力就比较强[4]。如制造业共性技术供给状况、制造业集聚度等都是产业发展能力高低的重要衡量指标。同时正如马克思说“大工业必须掌握它特有的生产资料,即机器本身,必须用机器来生产机器,这样大工业才建立起自己相适应的技术基础,才得以自立[5]。”这就要求制造业在对于外部环境发生变化或外来技术封锁时,能够依据自身的技术抵御外界政治和经济的压力,做到对产品的自主研发、自主设计、自主制造,从产业调整、自生能力和恢复力上保持自身发展的独立性。

其次,研究把制造业安全放在创新系统理论“主体之间相互依赖”和生态学“主体与环境的相互作用”关系中进行研究,突出了产业之间的创新行为和系统之间的关系,强调了产业的环境资源和市场机制的作用,而非过度强调制度作用[6]。这种研究视角更加关注评价产业的自我发展、产业组织和结构,以及产业协同因素,能够更加考察系统中“中心—外围”的结构分析框架[7]。如在分析制造业安全时,我们需要把它放在产业生态体系中,与其他产业之间的关联性、相互影响的机制进行系统性理论分析[8]。

再次,这五个维度是相互联系与支撑的,产业创新能力是制造业竞争力和可持续发展的基石,同时为制造业提供源源不断的新思想、新技术和新管理;产业竞争力是产业生存和持续发展的基础,是维护产业安全的根本和核心因素。产业安全的关键不是仅仅体现在对产业股份的控股上,一国资本只有建立在强大的竞争力基础上,才可以对其进行调整和控制,进而掌握产业发展的控制权[9];产业发展能力是以适应各种环境变化,保持持续竞争力和可持续发展的必然需求;产业恢复能力则是从根本上保障产业的可持续生存能力。五因素之间相互联系、相辅相成。

五因素模型更加注重数据的可测性特点,把涉及的体制、制度和政策方面的相关因素进行适当分解和异化,用一些可测性和定量性的因素替代,确保评价指标体系更加系统性和科学性。

2.3 指标体系的构成

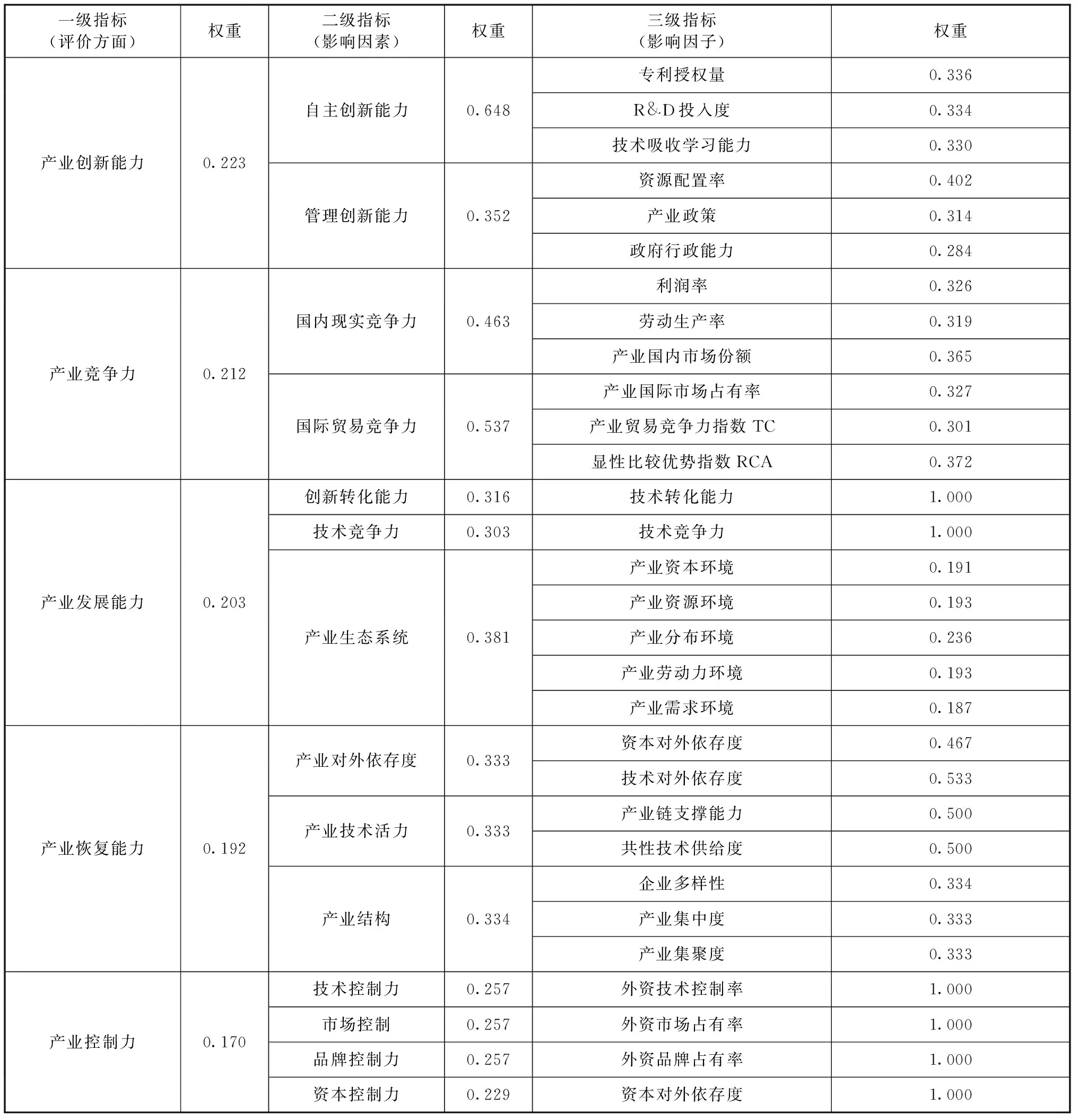

基于上述的分析,构建出由总指标、一级指标、二级指标和三级指标组成的制造业安全评价体系(见表1)。

表1 制造业产业安全评价五因素模型及权重

2.4 评价体系指标权重设定

权重大小表示该指标在整个指标体系中的重要程度,指标的权重大小直接影响评价体系的评价结果。由于五因素模型评价指标较多,论文首先采用模糊层次分析方法(FAHP)。此方法是将模糊法与层次分析法的优势相结合,针对指标较多时,首先将指标进行两两比较,有效地消除了在层次分析法中存在的思维一致性问题[10]。为了尽量避免和减少评价指标体系所赋权重受人为因素的影响,以确保对评价结果的更加科学、合理和规范,本文在FAHP方法确定权重后,再通过运用熵值法对FAHP方法所得各个指标权重进行进一步修正。

通过FAHP方法和熵值法的计算,得出制造业产业安全评价五因素模型各评价体系中每个指标的权重值(见表1)。从权重结果可以看出,五因素模型中对制造业产业安全影响从大到小的顺序排列依次是产业创新能力、产业竞争力、产业发展能力、产业恢复力、产业控制力。产业创新能力对产业安全的影响权重最大,这说明自主创新能力、管理创新能力对其制造业安全的重要性,也说明了在科技竞争的现代,要想维护产业安全,首先自身需要创新能力。产业竞争力是以该产业在国际和国内中的生产和销售状况为表现形式,体现的是在市场竞争中的获利能力,主要在从该产业利润率、劳动生产率、产业国内市场份额这种国内竞争力和产业贸易竞争力指数、显性比较优势指数这种国际贸易竞争力两个大的方面进行体现。产业发展能力是产业发展具有的外部环境和资源合理配置的综合能力,对产业安全具有重要的作用。为提高发展能力,产业应重点加强发明成果和专利的转化能力,进行合理配置资源,提高人力资源管理和扩大制造业内需等。要增强产业恢复力,应降低对外技术依存度和资本的依存度,加快产业结构转型升级,构筑合理产业链条和产业集聚。制造业安全与否,不是体现在对该产业股份的控股上,而是体现在对核心技术和关键技术的控制上[11]。各国产业发展证明,一国只有掌握产业发展中的核心技术和关键技术,才具有核心竞争力[12]。

3 制造业产业安全五因素模型的实证研究

3.1 指标界限设定及数据来源

本研究指标界限依据李孟刚[13]对产业安全的划分标准和等级设定,分为非常安全、安全、临界状态、不安全、危机五个等级,其所对应的安全状态分值为[80,100],[60,80],[40,60],[20,40],[0,20]。计算制造业产业安全的数据,是联合国贸易数据库(http//comtrade.un.org)、WTO贸易统计数据库(http//www.wto.org/index.htm),以及查阅《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》和中国经济信息网统计数据库、数据中华在线数据库等相关网站有关数据计算整理。

3.2 数据的处理及实证方法

对于查找的数据和调查数据,根据相应指标的性质,分别采取两种数据处理方法:

(1)对于不能查找的定性指标,选取政府、企业等人员先给出模糊语意评价,然后运用三角模糊函数方法确定指标值。

(2)对于能够查找的定量指标,根据模糊积分的方法,计算指标数值。具体又分为三种情况:

第一种情形,对于可以确定安全警限的变量分数值,可由公式(1)、(2)、(3)确定指标分数值。

(1)

(2)

(3)

第二种情形,对于难以确定安全警限,但可以收集到有关参考数据的变量分数值,利用极差标准化方法来对搜集的原始数据进行无量纲化处理:

(4)

(5)

(6)

第三种情形,难以确定安全警限,并且难以收集有关可以作为参考数据的变量分数值。根据评价结果赋予相应的评价值0.9、0.7、0.5、0.3、0.1,最后利用专家求平均得分。

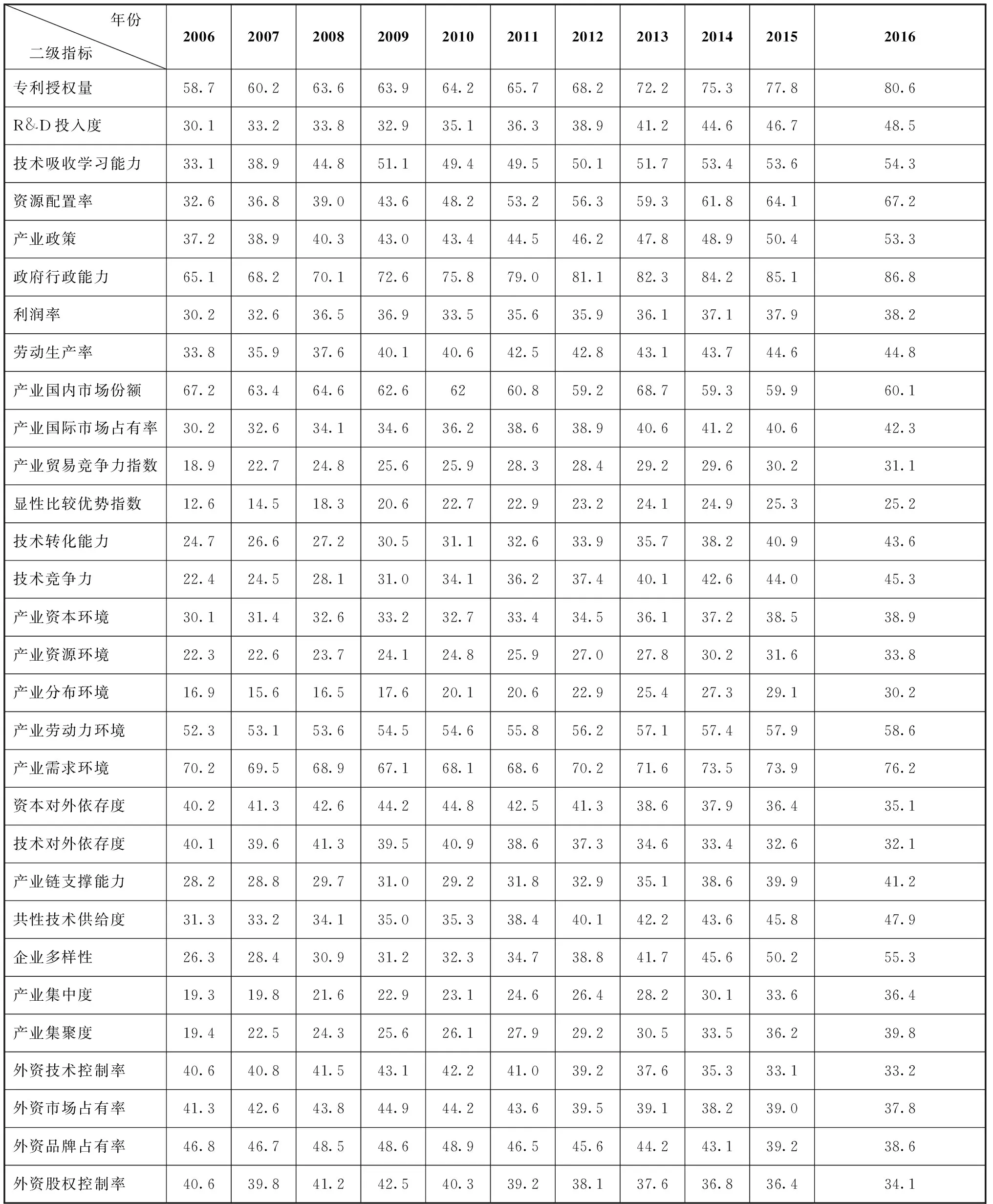

依据上述处理的数据,得到中国装备制造业产业安全二级指标数值(见表2)。然后采用功效系数法:

综合功效系数=∑单项功效系数 × 该指标的权重

(7)

表2 装备制造业产业安全二级指标计算结果

3.3 结果分析

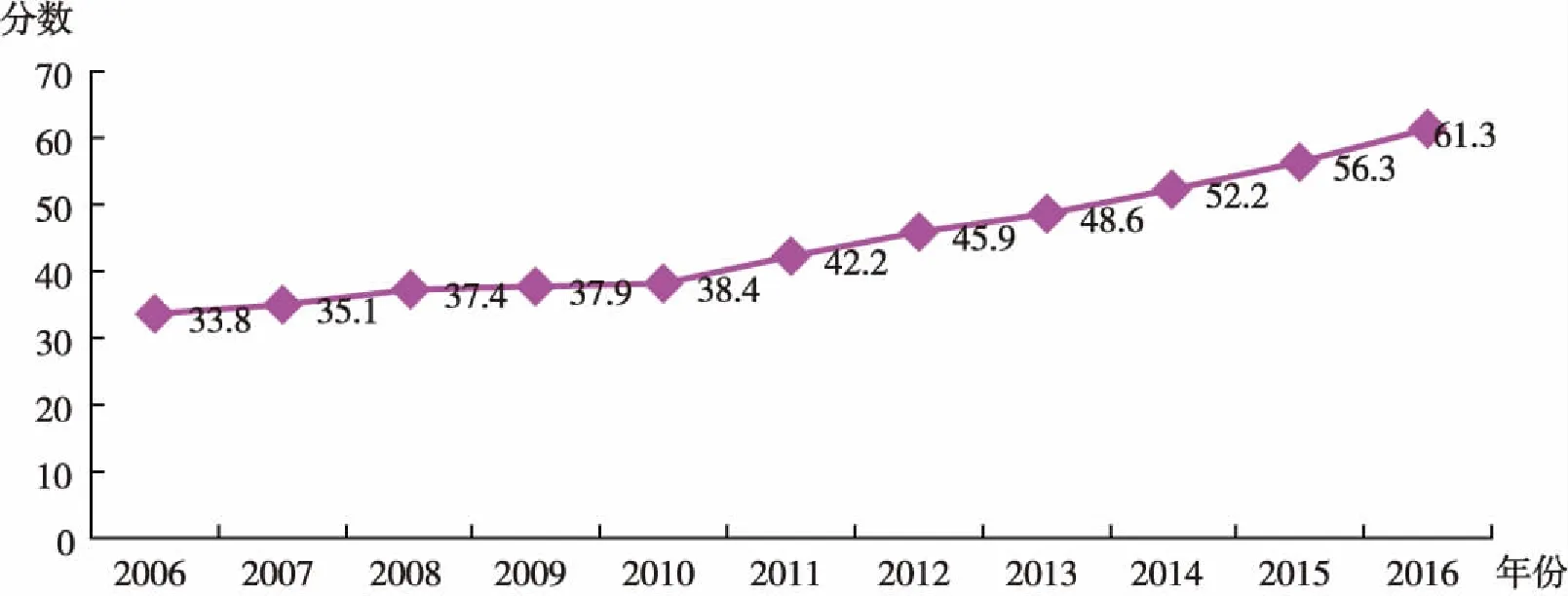

对2006—2016年的中国制造业产业安全进行数据计算,结果如图2所示。图2表明,2006—2016年制造业产业安全状态从33.8上升到61.3,总体呈现明显的好转趋势。2006—2010年,制造业安全基本没有太多变化,2010年后有加快的状态,但依然处于“安全”的下界。为了深入了解造成制造业产业安全度较低的主要原因,下面从评价的五个一级指标进行详细分析(见表3和图3)。

图2 制造业产业安全分值评价

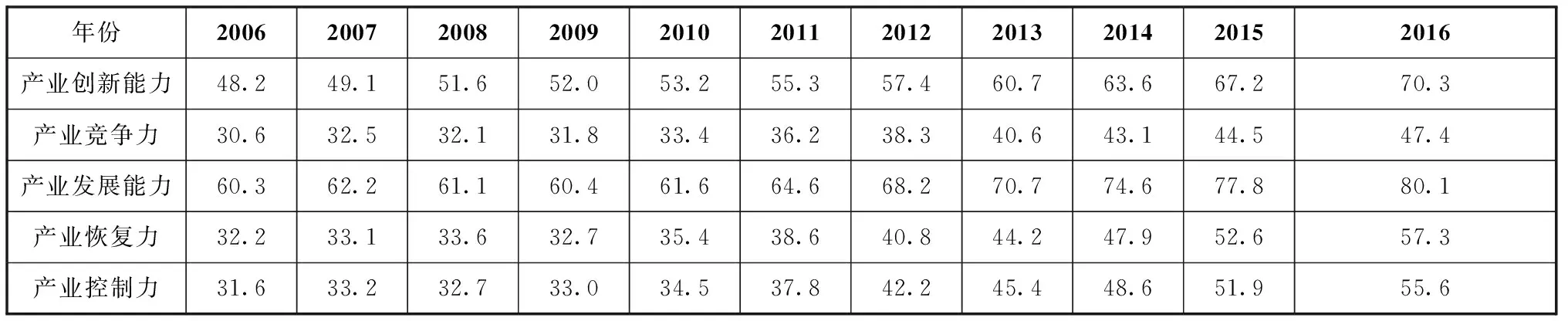

年份20062007200820092010201120122013201420152016产业创新能力48.249.151.652.053.255.357.460.763.667.270.3产业竞争力30.632.532.131.833.436.238.340.643.144.547.4产业发展能力60.362.261.160.461.664.668.270.774.677.880.1产业恢复力32.233.133.632.735.438.640.844.247.952.657.3产业控制力31.633.232.733.034.537.842.245.448.651.955.6

图3 制造业产业安全一级指标变化趋势

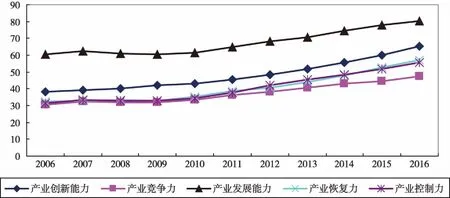

首先从总体上看,五个评价指标在2006—2010年基本呈现平稳性状态,增长速度明显较慢,其中产业发展能力出现下滑趋势,这可能受制于金融危机爆发前后经济结构和产业调整的影响。2010年后,从产业创新能力指标来看,呈现较快增长,并且在2013—2016年呈现加快趋势,这主要由于国家最近逐渐加大对制造业的资金、技术、人才的支持和对环境的改善,造成我国在专利授权量的提高,以及产业政策、政府行政能力的提高。但从具体的指标中,如R&D投入、技术的吸收学习和转化的能力,还需要进一步加强和提高。特别是政府应站在维护国家产业安全的角度上,通过顶层设计来构建产学研管的协同配合[14]。

在制造业竞争力方面,我国制造业的竞争力一直处于较低的水平状态,明显的抵御外来压力的能力较低。也就是当外来制造业冲击国内市场时,抵御风险的能力较差。从产业竞争力的具体指标可以看出,我国利润率和劳动生产率明显较低,甚至明显低于“金砖四国”这些发展中国家,只是美国、日本等国家的四分之一左右。这就需要加大对人力资本的投入和加快提升产业结构和技术的转型升级,以获取较高的利润率和劳动生产率。在国际市场的占有率上,我国制造业产业的占有率明显较低,特别是高端制造产品的占有率非常低(占国际市场的0.5%)。只有提高劳动者素质,增加科技含量,实现技术创新和掌握核心技术来提升产业竞争力[15]。

从制造业发展能力指标来看,其一直处于较高的水平。这主要得益于国家制度的优势,充分利用政府和市场两种手段和机制,创造了较好的产业发展环境和技术转化优势,确保制造业发展所需要的资本、资源、劳动力、产业分布和市场需求等各种环境。特别是党的十八大以来,政府从国家战略的角度提出产业结构调整和转型升级,以及最近提出的供给侧结构改革,将为我国制造业发展提供良好的内外环境,也必将更加推动技术转化能力的提升。因此,我国的产业发展能力将会一直处于非常好的态势。

从制造业产业的恢复力指标看,产业的自我恢复能力处于较低的状态。主要原因是在影响恢复力的七个指标中,只有共性技术供给度和企业多样性两个指标相对比较好些,其他几个指标都处于较低水平,这就必然导致产业自生能力低下,无法抵抗外界经济压力下而自身恢复和发展。产业的安全性必须体现在产业自身具有在遇到外界压力时,依靠自身的能力去“重塑”产业。实质上,也就是自身具有生存、适应、成长和进化的功能[16]。为适应国内外经济、国际贸易和国际技术的深刻变化,我国制造业必须不需要从别国引进相关资源而自身拥有产业恢复能力,从而具备能够根据国家需求和社会需求进行自主的调整和发展。

跨国公司主要利用技术控制、市场控制、品牌控制、股权控制四种途径来实现对东道国的产业控制,从而对东道国产业发展造成威胁[17]。根据图2的制造业控制力指标来看,尽管从2010年之后出现明显好转的态势,即使到2016年,根据数据计算的四个指标来看,外资对我国的制造业控制依然大大超过了国际惯例警戒线(技术控制的国际惯例警戒线为低于30%,市场控制的国际惯例警戒线为低于20%,股权控制的国际惯例警戒线为低于30%)标准的,这至少说明我国制造业安全依然面临很大的危机。事实上,跨国公司无论是通过市场的控制、品牌的控制,还是股权的控制,其归根到底都是基于对制造业核心技术和关键技术的掌控、对专利的拥有度、标准制定权,以及占据在整个产业链的高端[18]。但我们也必须注意到,随着经济全球化和各国的国家战略需求,跨国公司通过对产品和品牌本土化、生产制造本土化、营销方式本土化、研究开发本土化、采购本土化和人力资源本土化六种形式来兼并重组我国依靠国家花费大量投资扶持成长起来的制造业行业龙头,并逐渐演变为外资独资的状况,这严重影响和威胁我国制造业产业可持续发展和安全问题,因该引起党和政府的高度关注。