浙江省危险化学品生产企业动态风险分析模型研究与应用

2018-09-04陈三强朱建淼叶峰梅

陈三强,朱建淼,叶峰梅

(浙江省安全生产科学研究院,浙江 杭州 310012)

随着人们的生活质量的提高和社会生产力的发展,民众对危化品的依赖程度越来越高,而危化品固有的危险特性令现代社会充斥着巨大的风险[1]。2013年11月22日,青岛输油管道泄露爆炸事故,造成62人死亡、136人受伤,直接经济损失7.5亿元。2015年8月12日,天津港危险化学品仓库火灾爆炸事故,造成173人死亡、798人受伤,直接经济达68.66亿元。诸如此类的危化品事故不但造成了巨大的人员伤亡和巨额的财产损失,且社会影响范围广,引起了普通民众对于危化品的恐慌,成为影响社会和谐和稳定的重要因素,因而危化品安全管理是当前一项迫切需要关注和解决的问题。为此,2016年国务院下发了《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》(国办发〔2016〕88号),对我国的危化品安全管理提出了明确的工作目标和治理要求。

浙江是危化品大省,化工行业产值超过1万亿元。如何加强和保障化工行业的安全生产更是是全社会共同的心声和努力的方向。2017年初,浙江省发布了《危险化学品安全综合治理实施方案》以及《危险化学品安全风险预防大数据平台建设工作方案》,提出了建设浙江省危化品企业安全风险预防大数据平台的要求。而危化品生产企业的风险分级模型建设和应用是大数据平台中的重要环节,通过模型建立和应用,将实现政府建设管理、企业申报信息、数据共建共享、部门分工监管的综合管理,形成员工、企业、政府、社会多方参与、良性互动的风险动态管控数字生态系统,实现风险管控从宏观到微观、从定性到定量、从不确定性到确定性的“蝶变”。

1 浙江省化工企业事故情况及事故原因分析

本文通过对浙江省“十二五”以来的化工行业的安全生产事故[2]进行统计分析,探索化工事故频发的原因及其发生规律,将大量的、已知的化工事故统计资料和事故调查报告作为基础数据,采用数理统计的原理和方法进行分析[3],获得了浙江省危化品生产企业动态风险分级研判模型。

1.1 浙江省“十二五”以来化工企业事故总体情况

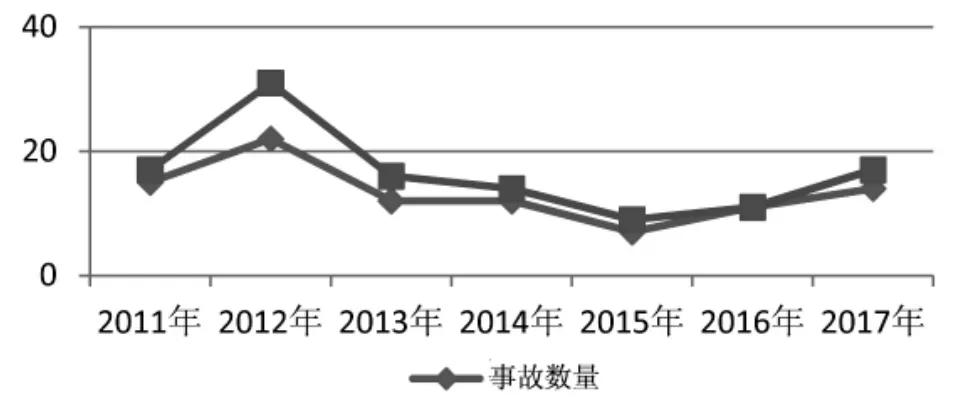

根据浙江省事故直报系统数据分析,“十二五”以来浙江省化工企业共发生安全生产事故93起,死亡115人,其中:较大事故8起,一般事故85起,未发生重特大事故。

图1 浙江省“十二五”以来化工领域事故

1.2 化工企业事故类型统计分析

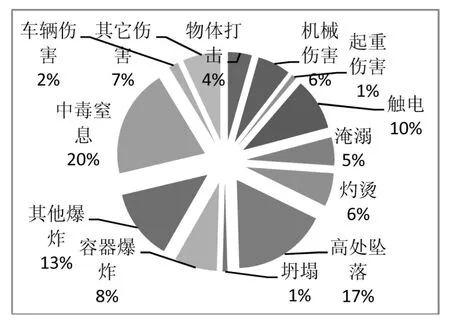

按照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)分析,“十二五”以来,浙江省化工企业发生的死亡人数较多的类型是爆炸、中毒窒息和高处坠落,具体化工事故类型分布情况如图2所示。

图2 化工事故类型分布

1.3 化工企业事故特征

从事故数据来看,化工事故的特征基本上是由原料特征、加工工艺、生产规模和管理状态所决定的。主要特征如下如述。

(1)火灾爆炸中毒事故多且后果严重。根据事故统计资料表明,化工火灾爆炸事故居第一位;中毒窒息事故占第二位;高处坠落占第三位。

(2)非正常生产或检维修时易发生事故。一般化工企业目前自动化程度已经明显提升,因此在正常生产的情况下,发生事故的比例较低,当出现检维修、设备安装等非正常生产状态时,事故容易高发,经事故统计资料表明,在企业非正常生产时发生的事故占40%以上。

(3)化工设备失效导致事故。由于设备在运行中长期受物质的腐蚀、机械振动、压力波动和高低温冲击等影响,导致设备失效从而发生事故。

(4)管理不善且违章违纪现象较为严重。企业的安全生产,关键在于企业各级领导是否自觉遵章守纪,重视安全。大量事实证明:不少管理人员不能正确处理安全与生产的关系,最终酿成事故。此外,工人素质良莠不齐也是一个主要原因。常见的问题有:缺乏应有的化工知识和安全常识,违章违纪现象严重,且缺乏处置应急事件的能力。

1.4 化工企业事故发生原因分析

在现有的事故直报系统中,部分地区对事故划分类型并不明确和固化,因此有必要对浙江省安全生产事故发生调查报告进行深度解读,通过进一步的分析,发现事故统计中出现的淹溺事故大部分发生于化工企业清理罐体和池体,而从事故发生场景来看,这段时间内的淹溺事故和中毒窒息事故也可划为有限空间事故。同时,2017年化工企业发生的2起较大事故中,由于企业私自变更工艺及违规中扩试引发冲料事故,在事故分类中归类于其他伤害。根据统计结果可归纳出近“十二五”以来化工事故发生的原因主要有以下几种:

(1)工人违规操作,未经批准擅自进行动火作业、受限空间作业等;

(2)工人操作失误;

(3)设备损坏导致原料泄漏,工人缺乏处置应急事件的能力;

(4)新产品新工艺不过关就进行生产,如中扩试、试生产等;

(5)工厂布局不合理,生产装置安全水平低等;

(6)未佩戴防护用品等;

(7)恶劣天气或外部环境。

2 危化品生产企业安全风险分析与模型建立

2.1 危险化学品企业中的风险因素

危险化学品企业具有危险性大、防范难度高、事故损失大、社会影响范围广的特点。一方面在危险化学品企业中多发生爆炸、中毒、火灾等事故并且其后果较严重,另一方面在危险化学品企业中管理水平、企业规模参差不齐,工作人员的素质相差较大,员工“三违”现象是事故发生主要原因[4]。此外,危险化学品企业的各个环节都有可能发生事故,比如生产、经营、运输、存储、使用、废弃等等,给监管带来很大难度[5]。从资料调查和监管要求分析,危险化学品企业中的风险因素有以下几点:

(1)从业单位基础状况——危险化学品企业在安全生产过程中受影响的基础以及基本条件的因素。包括生产类型,生产规模,运行状态,人员素质,自动化程度,事故应急救援等。

(2)安全管理状况——反映着企业安全生产管理方面保障能力的因素。内部变量分别是管理组织机构、安全管理制度、专兼职安全生产管理人员、安全培训教育。

(3)季节因素——反映着季节对企业风险概率影响的因素。包含的变量主要是高温、雷雨等季节因素的影响。

(4)安全业绩与历史事故——反映着企业安全生产方面的成效以及行为惯例的因素。

2.2 危险化学品企业动态安全风险模型构建

针对危险化学品生产企业安全技术状况、季节条件、安全管理状况、安全业绩与历史事故及企业基本情况[6],明确界定危化品生产企业的风险因素,将风险因素分为静态风险指标和动态风险指标,通过这些因素的指标构建,从而建立企业动态风险模型。

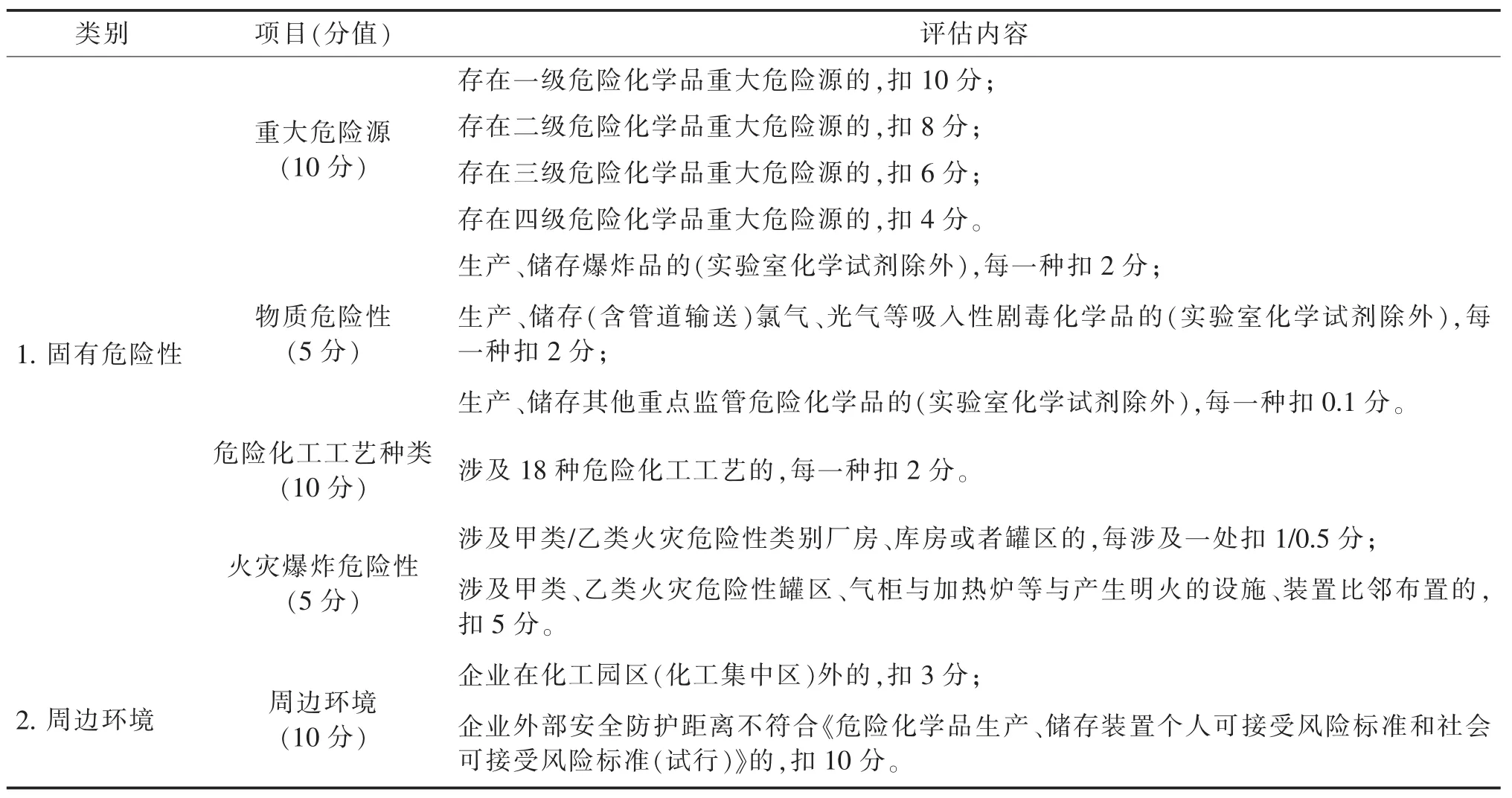

2.2.1 基于风险的静态指标设计

2018年5 月,应急管理部印发了《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)》(应急〔2018〕19 号),明确提出了危险化学品生产储存企业的安全风险评估诊断分级标准。为确保模型的政策符合性,将该分级指南作为模型的静态风险指标,详见表1。

表1 危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南

类别 项目(分值)评估内容3.设计与评估 设计与评估(10分)国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的,扣5分;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的,扣10分;企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分。4.设备 设备(5分)使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的,每一项扣2分;特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验的,扣2分;化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的,扣5分。5.自控与安全设施自控与安全设施(10分)涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的,扣10分;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的,扣10分;构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的,扣5分。危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的,每涉及一项扣1分;涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的,每一处扣1分;防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的,每一处扣1分;甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的,每涉及一处扣5分。6.人员资质 人员资质(15分)企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的,每一人次扣5分;企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的,每一人次扣5分;涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的,每一人次扣5分;企业未按有关要求配备注册安全工程师的,扣3分;企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的,每一人次加2分。7.安全管理制度管理制度(10分)未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的,扣5分;动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的,扣10分;未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的,每涉及一个岗位扣2分。8.应急管理 应急配备 企业自设专职消防应急队伍的,加3分。9.安全管理绩效安全生产标准化达标安全生产标准化为一级的,加15分;安全生产标准化为二级的,加5分;安全生产标准化为三级的,加2分。安全事故情况(10分)三年内发生过1起较大安全事故的,扣10分;三年内发生过1起安全事故造成1~2人死亡的,扣8分;三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故,但未造成人员伤亡的,扣5分;五年内未发生安全事故的,加5分。

根据分级指南,存在下述几个情况的企业其风险级别直接判断为红色,即最高等级。(1)新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的;(2)在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的;(3)危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的;(4)三年内发生过重大以上安全事故的,或者三年内发生2起较大安全事故,或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。作为分级指标,安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上(含90分)的为蓝色(四级);75分(含75分)至90分的为黄色(三级);60分(含60分)至75分的为橙色 (二级);60分以下的为红色 (一级)。

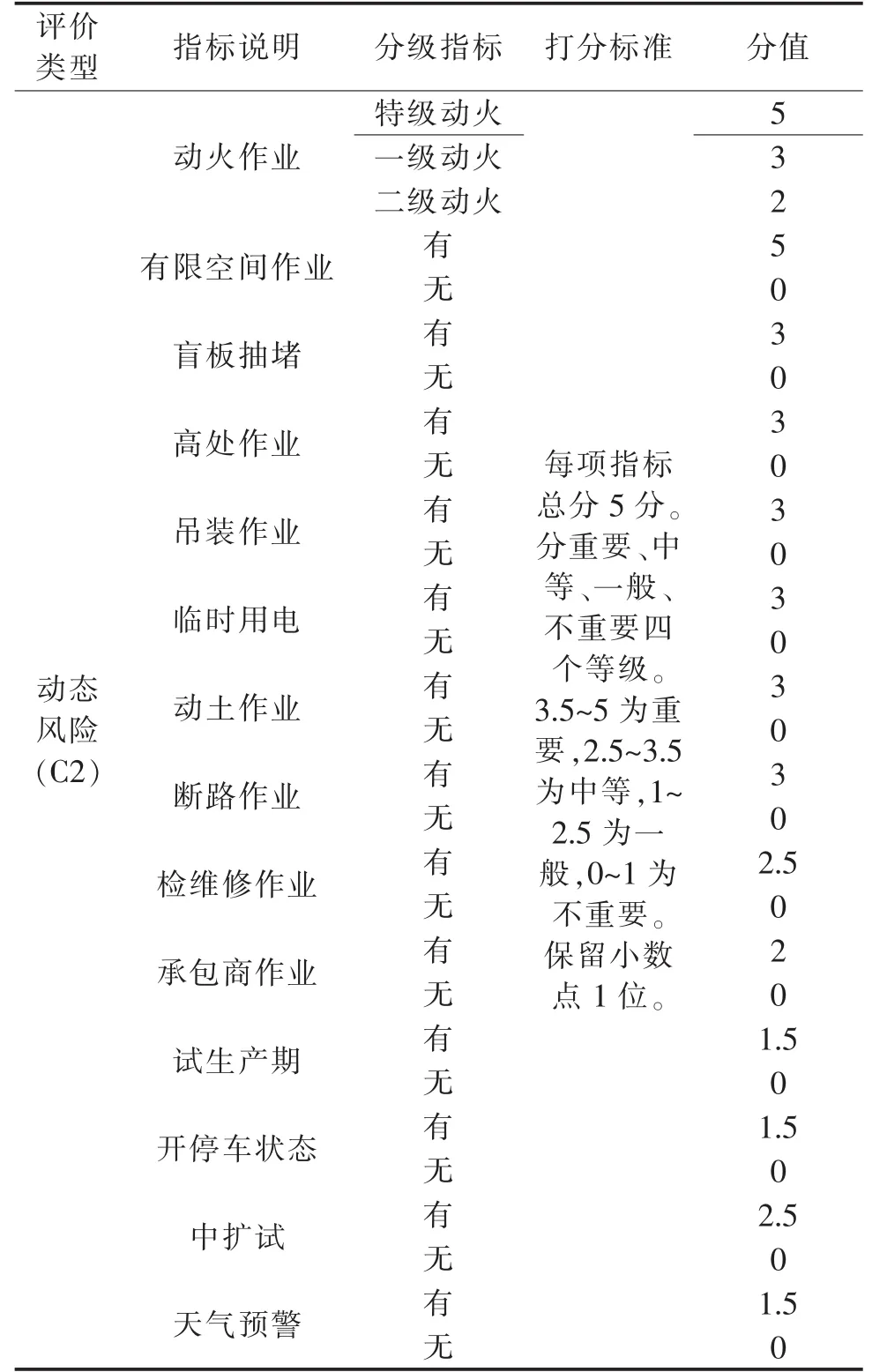

2.2.2 基于风险的动态指标设计

在浙江省“十二五”以来的事故统计分析中发现“八大类作业”引发的安全生产事故,如:高处坠落、触电、中毒窒息等在化工行业事故中占比高达60%以上。这与国家在这方面政策方针、标准规范的严格要求相一致,如:原国家安全生产监督管理总局第64号令《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》明确指出:“严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业”[7]。2014年在国家总局此基础上以国家标准的形式发布了《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014),将化工行业的特殊作业安全规范从行标升级为国标。因此,“八大类”作业应严格纳入危化品生产企业动态风险评价指标。对作业风险进行严格控制,也符合静态风险中的安全管理要求。

在事故分析过程中发现很多事故发生在作业外包和检维修期间,如:2011年1月24日,绍兴某石化企业火炬塔安装事故;2012年11月20日桐乡市某化工企业安装污水设备工程事故;2017年7月23日宁波某化工企业外协单位作业人员潜水泵检查作业事故等。

根据浙江省精细化工的特征,中(扩)试、试生产和生产线开停车过程也是风险较高状态,如2013年6月7日杭州某农药企业咪酰胺车间中试事故、2017年6月6日上虞某化工企业违规中扩试事故等。

同时,在高温及恶劣天气状态下,工作人员受外围环境影响较大,事故概率也有所提升,因此天气环境也是动态风险因素之一。

综上所述,根据国家法律法规及浙江省事故统计分析,选择八大类作业、承包商作业、中(扩)试、试生产、生产线开停车状态和气象预警为危化品生产企业风险动态指标。并邀请从事危化品企业监管的政府工作人员10名、危化品企业安全管理者5名,对危险因素指标值进行打分,分析结果如表2所示。

2.2.3 基于静态和动态风险的评价模型

根据危化品生产企业风险因素的分析以及风险指数法和风险矩阵法的适用范围,选择风险指数法和风险矩阵法相结合的模型[8]对危化品生产企业进行风险评价。

适用范围:浙江省范围内所有危险化学品生产企业的风险评价分级。

表2 动态风险因素指标结果

数学模型:风险指数法结合风险矩阵分析法。

量化方法:综合上述静态指标和动态指标,为危化品生产企业设计基于风险的危险因素分级指标。

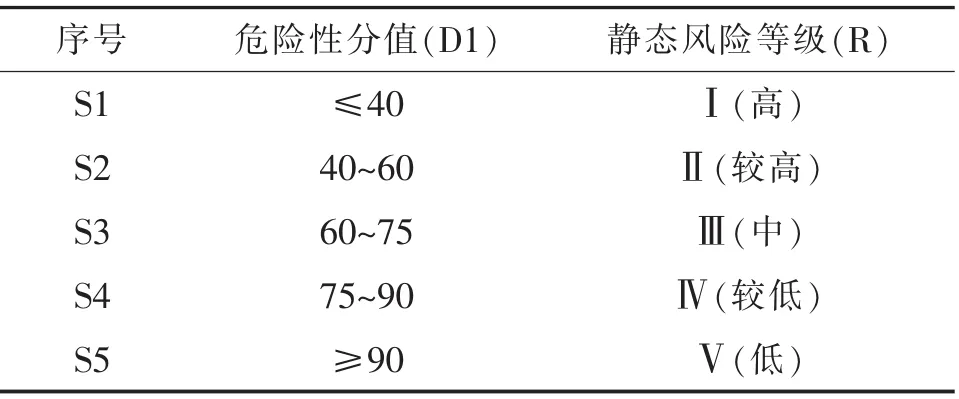

根据国家分级指南和浙江省对于化学品生产企业分级的要求,对静态风险权重进行后果性风险等级划分进行了修正,将其小于60分的危险企业进行了二级划分,将国家的4级指标划分为5级,其中S1和S2均为国家划分要求中的红色等级。具体划分如下。

表3 静态风险等级划分

根据企业动态风险权重分值的临界值D2(D2指标打分方法与动态风险打分方法一致)进行可能性风险等级划分,划分等级如下。

根据上述等级划分,进行风险矩阵构建,形成情况如下。

表5 风险矩阵模型

3 动态安全风险分析模型的应用

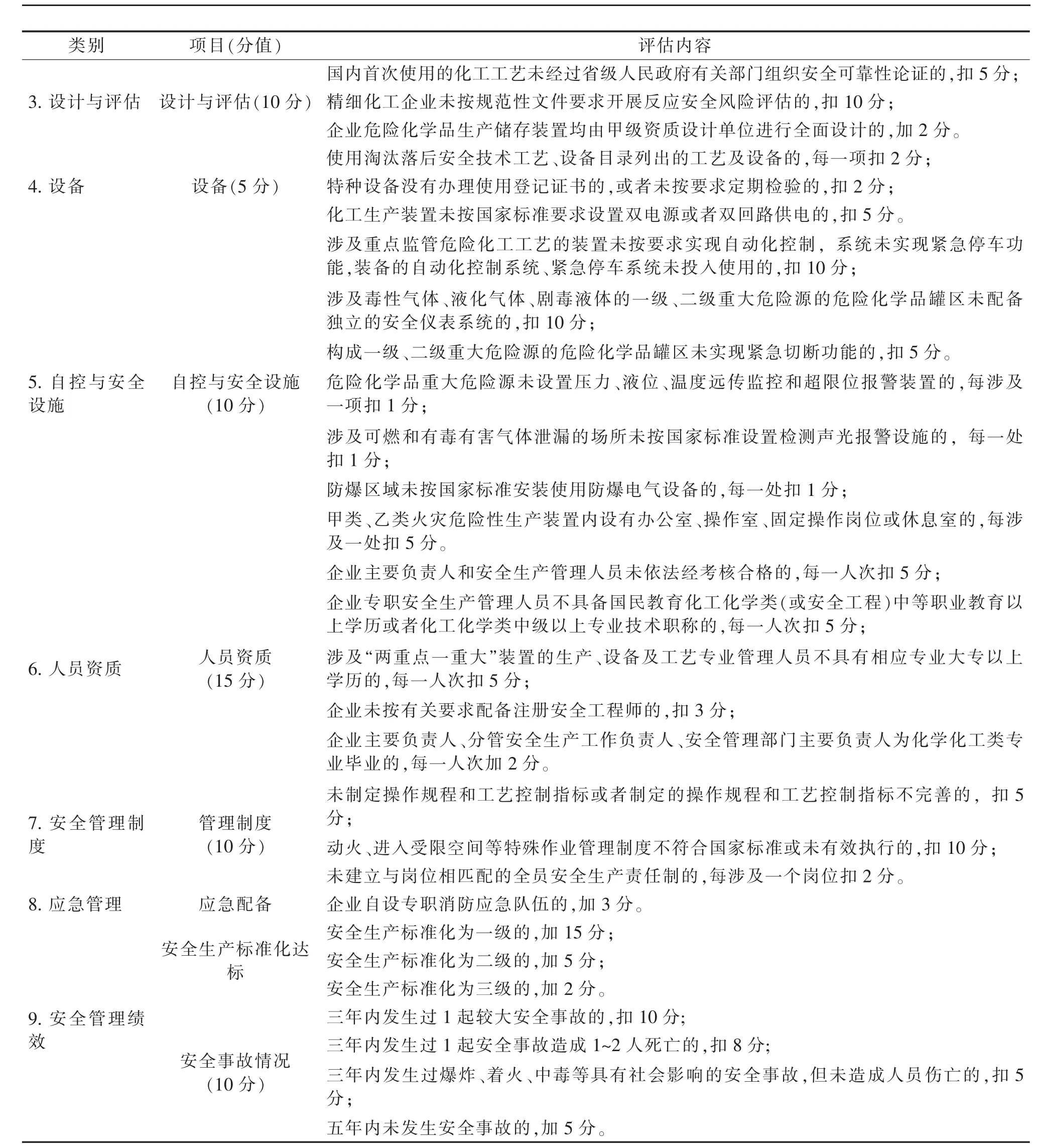

本文利用前述风险分析模型,研发了危险化学品生产企业风险隐患管控日志系统,尝试开展浙江省内的危化品生产企业风险研判的探索和应用。静态指标方面,目前该日志系统已将浙江省内危化品生产企业、带储存(仓储)经营企业、使用危化品的化工企业、加油站、危化品使用单位等基础信息整理入库,实现了浙江省大部分危化品企业的固有风险信息采集。其中危化品生产企业和经营带储存企业的基础信息包括企业基本情况、危化品存储情况(含危化品原料、中间体、产品、使用品等类型的详细信息)、重大危险源情况、重点监管工艺情况等四类数据。动态指标方面,该日志系统要求企业对八大作业等14项行为进行实时申报、每日研判。对事故高发的工作环境,企业也必须及时申报、每日研判。目前,浙江省1156家危化品生产企业每天上午10点前,都会将当日动态风险通过日志系统进行上报,系统通过静态基础数据与动态风险数据根据模型进行分级研判,将研判结果在企业大屏、政府网站进行风险公告,实时输出红、橙、黄、蓝四级风险预警提示信息。真正搭建起员工、企业、政府、社会多方参与、良性互动的风险动态管控数字生态系统。详情如图3和图4所示。

通过风险隐患管控日志系统和动态风险模型的应用,强化了企业对人的不安全行为和环境的不安全条件的风险研判,促使企业内部建立了自上而下的风险辨识和防控制度,通过常态化的风险研判、风险评估、风险分级和风险控制,落实了企业生产、经营和管理全链条安全风险管控责任,为浙江省加强和保障化工行业的安全生产打下良好的基础。

图3 日志系统界面

图4 企业现场展示图

4 总结与展望

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措。本文通过对浙江省危化行业的事故统计分析,初步建立了危化品生产企业的动态风险分级模型。借助浙江省危化品综合整治方案实施,对危险化学品生产企业进行了风险隐患分级,借助多层级危化品企业安全风险摸排、危化品风险数据库建立、风险模型实施和安全风险日志管理,打造了全员、全过程、全天候风险管控链,建立了良好的数据基础,确立了用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的理念和监管机制。

本文创建的危化品生产企业安全风险分级模型,特别是动态风险所用到的分级标准、评价方法并非最佳,如人员素质动态性、自动化水平评价、企业设备可靠性、作业数量与风险关联性等指标还有很大的提升空间,需要更进一步分析、辨识企业的危险有害因素,以便选取更合适的分级内容和方法。