从 《治平帖》到 《寒食帖》看苏轼书风的转变

2018-09-04

苏轼,号东坡 (居士),是北宋著名的文学家、书法家、画家。在散文、诗词、书法、绘画等领域均有很大成就——苏轼是中国文化的集大成者。更难能可贵的是,苏轼的一生可以波澜起伏,政治失意,屡遭贬谪,但却正是在那样穷困的人生谷底,苏轼达到了艺术的巅峰。而乌台诗案、被贬黄州无疑是苏轼人生的最低谷。我们提苏轼就绕不开黄州,而想到黄州也自然想到苏轼。黄州因为苏轼而闻名天下,苏轼也因为黄州而彪炳千秋。

在黄州期间,苏轼的诗文达到了前所未有的高度。 《念奴娇·赤壁怀古》、前后 《赤壁赋》 《定风波·莫听穿林打叶声》等都作于此时。在书法创作上,苏轼也完成了一次质的飞跃。他早期书法如 《治平帖》 《临政精敏帖》 《宝月帖》等笔法精微,字体萧散,透着他政治上的豪情与潇洒,那时他处在仕途的上升期,人生顺遂,少年得意。而黄州期间其书法作品则风格大变。其中以 《寒食帖》最为著名,笔者现将 《治平帖》与 《黄州寒食帖》作以对比,以说明苏轼书法的前后变化。

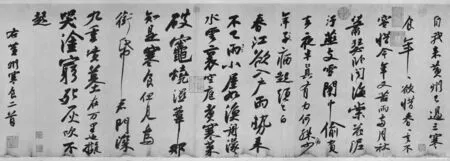

苏东坡 《黄州寒食帖》

一、 《寒食帖》 《治平帖》之比较

《黄州寒食帖》是两首遣兴的诗作,诗作成于北宋神宗元丰五年 (公元1082年)四月,诗中有 “自我来黄州,已过三寒食”,苏轼是在元丰三年二月因乌台诗案被贬,来到黄州的。那么这首诗正是他历尽磨难、惆怅苦闷的情绪表达。我们看到的 《黄州寒食帖》的具体书写时间有两种说法,一说是书于作诗后的第二年,一说是苏轼离开黄州以后,个人比较倾向于第一种。因该帖起伏跌宕,气势奔放,诗与书相得益彰,互为补充。而诗人经历黄州之难,离开之时已经豁达超然于物,更多平和冲淡之情。我们再来看 《寒食帖》,诗人自叙来黄州三年,无比寂寞,生活清苦,睹落花残红而神伤,因清明寒食之雨而惆怅。想报效朝廷,无奈君门深九重;想回到故乡,但祖坟远万里;想学阮籍穷途而哭,但心却如死灰不能复燃……在这些诗文中,我们看到了苦涩的苏轼,伤感的苏轼,他的苦涩与伤感像汹涌的水流一样,绵绵无休,他的政治理想与期待也随着汹涌的水流,渐行渐远。在书写上,则天然稚拙,自然而然,平白自在,一气呵成,毫无造作之感。字体前小后大,着笔前细后粗,墨色初淡终浓,节奏渐行渐快,字字间断但笔意相连,气势连贯,挥洒纵横,有如江河,不可抑制。我们从中可以看出诗人的情绪越来越激愤和高亢,诗人是通过书写将自己乌台诗案的苦闷、被贬黄州的抑郁淋漓尽致的泄于笔端。此帖成为苏东坡最优秀的书法作品,继书圣王羲之 《兰亭集序》、颜鲁公 《祭侄文稿》之后,被排为古今行书第三。今天我们再读 《寒食帖》,其实就是在读苏东坡的心绪,它带给我们的冲击不在于它写了什么,而在于它本身的意境与气势,套用一句流行语:“东坡先生写的不是字,是寂寞。”

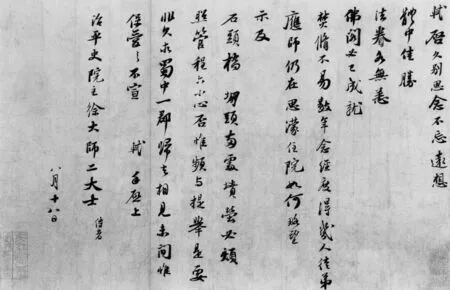

苏东坡 《治平帖》 (节选)

对比苏轼早期的书法作品 《治平帖》,我们不难看出, 《治平帖》笔法细腻,隽秀挺拔,前后字体大小、用墨都比较均匀,正如赵孟頫所称 “字划风流韵盛”,并誉之为 “世间墨宝”。

有人说 《治平帖》脱胎于王僧虔,但我们仔细读此帖,却又似乎看到 “二王”的洒脱飘逸,智永的秀拔细腻——不管像谁,似乎都脱不了前人的痕迹。当然,我们由此可以知道,东坡先生学书之精妙,能将所学化为己用,最终自成一家。而 《治平帖》用笔之细微也真的可以给后人当作临写的范本。

《治平帖》是苏轼所写的一封信札。此帖只署月、日而未署年,后人考证帖中 “治平”为苏轼家乡四川眉山县的一座庙宇,收信人史院主、徐大师则为其间二僧。苏轼信中拜托二僧照看先祖坟茔,并流露出想念之意,归乡之情。那时的苏轼还不曾被 “乌台诗案”所累,还不曾经历政治与人生的低谷黄州之贬,所以, 《治平帖》看起来心气平和,飘逸灵动,结构自然,肥瘦适中,浓淡相宜。而 《寒食帖》则是诗人经历磨难、勘破生死之后的作品,书写时更多凭靠一种意蕴,一种情绪。而正是因为此,苏东坡成为宋代 “尚意”书法的主要倡导者和领军人物。他让我们注意到书法除了书写以外,还有另一种功能——它可以像诗、像文、像画一样,可以抒情,可以寄意,可以畅怀。

苏轼书法早期崇尚 “二王”,后学颜真卿、杨凝式,最后自成一家,不践古人。从 《治平帖》到 《寒食帖》,苏轼的书写面貌何以发生如此变化?

二、苏轼书法风格转变原因之分析

(一)自省而后新生

早年的苏轼可谓顺风顺水,二十岁上下便名满京城,为时人推崇。那时的苏轼,自信满满甚至恃才自傲,甚至有 “识尽天下字,读遍人间书”的自大。乌台诗案,被贬黄州,明为贬降,实则流放。生活困顿,举目无亲,居无定所,苏轼陷入了前所未有的孤独与绝望之中。但苏轼的伟大便在于他没有在痛苦与绝望中沉沦,而是在痛苦与绝望中重生。在常人难以忍受的孤独中,苏轼开始整理自己,他深刻反省自己三十多年的人生,“木有瘿,石有晕,犀有通,以取妍于人;皆物之病也。谪居无事,默自观省,回视三十年以来,所为,多其病者。”“仆细思所得祸患者,皆由名过其实。 ”以上文字选自苏轼 《答李端叔书》,苏轼清楚地认识到自己的祸患来自于年轻而显达,来自于当时以为是荣耀的名声,是才华外露,是缺少自知之明——但是此前,他不懂。“不懂”更是因为他的 “名”来得太轻易,那时候,他没有时间反思,也不需要自省,因为那个时候才华如他是众人仰望的对象。而来到黄州,他从高山坠入谷底,从繁华归于落寞,从喧嚣回到宁静,但恰是在这份宁静里,他有了时间和机会反躬自省,对自我进行深刻的剖析。

理清自己,查找不足,明晰问题,确定方向。苏轼开始重新上路。他调整自己的心态,坦然接受现实,走向人生的超旷。

(二)佛道思想的影响

苏轼到达黄州后,最初并没有寓所,只能寄居在定慧院,但也因此,他得以与定慧院、安国寺的僧人走得更近。苏轼的朋友圈中,有不少高僧,像安国寺的方丈继连大师,像 “绝类弥勒”的佛印,他们都是跳出凡常的得道之人。仕途的不顺利,恰好为苏轼提供了潜心向佛的道场,他可以更多时间抄写经文,他可以更多精力结交佛友,他可以对官场、对人生有更深刻的领悟。但苏轼对佛教的态度是很务实的,他虽然自号 “东坡居士”,但依然是一个儒家知识分子。但在他艰难之时,他会把佛教引到内心,帮助自己舒缓苦闷,排解烦恼。在 《答毕仲举书》中,他清楚地表达了自己对佛禅的理解与认识:“陈述古好论禅,自以为至矣,而鄙仆所言为浅陋。仆常语述古:‘公之所谈,譬之饮食,龙肉也;而仆之所学,猪肉也。猪之与龙则有间矣。然公终日说龙肉,不如仆之食猪肉,实美而真饱也。’”对于苏轼而言,“猪肉”虽然与 “龙肉”有别,但猪肉能让他饱腹,能解决他的实际问题。佛家讲究 “放下”“勘破”,苏轼做到了。在他仕途坎坷之时,在他人生穷困之际,他从容放下,寻找另外的形式释放自己、实现自己。

苏辙曾评苏轼曰: “既而读 《庄子》,喟然叹曰:‘吾昔有见于中,口未能言,今见 《庄子》,得吾心矣。’”由此可以看出,苏轼崇尚 《庄子》的程度。苏轼受道家的影响,可以更早追溯到他的幼年。他的启蒙老师张易简就是一位道士,教了苏轼三年,这位老师也特别欣赏苏轼,给了苏轼很大的影响,甚至苏轼晚年在海南岛时还会梦见他。苏轼的文学作品 (尤其是黄州期间)道家的思想很容易寻见。“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘忽如遗世独立,羽化而登仙。” (《前赤壁赋》)“长恨此身非我有,何时忘却营营?” (《临江仙夜饮东坡》)就是化用 《庄子》的典故,“敲门都不应,倚杖听江声……小舟从此逝,江海寄余生。” (《临江仙夜饮东坡》)则写出了一个随缘自适、襟怀旷达、遗世独立的逍遥形象。

佛家的活在当下、道家的超然尘世,都已化为苏轼精神的底色。他崇尚自然、顺天知性,使得他在写诗为文或者包括写字画画时,都能随心而为,独成一家。

小结:苏轼曾在 《石苍舒醉墨堂》里有 “我书意造本无法,点画信手烦推求”的句子,就是说他写书法多重意境而不重章法,一点一画信手而致。这恰说明了他的书法主张:书法应该重意不重形,书法家应该以意境为先。至此,苏轼的书法创作达到了一个新的高度。从早期的 《治平帖》的意韵颇丰,到 《寒食帖》的意蕴天成,苏轼从古法脱胎,融个人经历与感悟于书法,最终成就 “尚意”甚至 “无意”之佳作,也为我们翻开了书法艺术的新篇章。