共同内群体认同与群际帮助意愿:群际威胁的中介作用

2018-09-04周天爽崔丽娟

周天爽 胡 琴 崔丽娟

(华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

1 引言

截至2010年底,我国共有流动儿童3581万,约占全国儿童总数的12.84%。流动儿童群体规模庞大,且正处于社会化的关键阶段,因此促进该群体的社会适应和融合具有重要意义。目前相关研究大多以流动儿童作为主体,关注他们自身所拥有的资源。这种资源既包括儿童自身的优秀品质(如,朱倩,郭海英,潘瑾,林丹华,2015;郝振,崔丽娟,2014)、积极应对策略(如,郝振,2015;王婷,李庆功,何佳萍,2012)、也包括他们拥有的社会资源等(如,范兴华,陈锋菊,2012;丁沁南,2014)。然而,这些因素或许能够帮助流动儿童相对平缓地度过困境,但是却无法从根本上改变大部分流动儿童的处境。正如Berry(1997)所言,融合是两个群体的相互包容,不仅需要少数或弱势群体的努力,其对应的外群体的态度与行为同样发挥着重要的作用。所以,在探讨如何促进流动儿童的社会融合时,不仅需要关注流动儿童自身,还应将研究拓展到本地儿童群体中,考察如何改善本地儿童的外群体态度与行为,建立积极的群际关系,从根本上为流动儿童营造更为良好的生活发展环境。共同内群体认同(common ingroup identity)恰可以作为探讨如何改善本地儿童态度的切入点。

1.1 共同内群体认同模型与群际威胁、群际帮助的内涵

共同内群体认同模型(common ingroup identity model)认为,当将个体对原本分离的两个群体的认知表征改变为一个包摄水平更高的上位群体,即将群体成员身份由“我们”和“他们”转变为一个更具包容性的“我们”时,对内群体成员的积极情感也能够延伸至先前的外群体成员,从而减少偏见和歧视(Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman, & Rust,1993)。根据这一模型,通过重新进行社会分类,建立共同内群体认同,能够带来群际关系的改善(Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2007; Gaertner, Dovidio, & Bachman, 1996)。

当一个群体的目标达成和福祉可能会被另一个群体行动、信念或特征破坏时,群际威胁(intergroup threat) 就 会 产 生 (Riek, Mania, & Gaertner,2006)。根据整合威胁理论 (integrated intergroup threat theory),群际威胁可以分为现实威胁(realistic threat)、象征威胁(symbolic threat)、群际焦虑(intergroup anxiety)和消极刻板印象(negative stereotype)四种类型。研究者对群际焦虑是否能够与现实威胁、象征威胁和消极刻板印象并列进行了讨论。Stephan和Renfro(2003)曾指出,应该对指向于个体和群体的威胁感进行区分。群际焦虑指向于个体,现实威胁、象征威胁和消极刻板印象则主要作用于群体,所以群际焦虑与现实威胁、象征威胁和消极刻板印象所指向的层面是存在差异的 (Tausch,Tam,Hewstone, Kenworthy, & Cairns, 2007)。 由于在本研究中,主要以群体的视角进行分析,因此仿照González,Verkuyten,Weesie 和 Poppe (2008),Croucher(2013),以及 Zhang(2015)的做法,在对群际威胁进行探讨时,仅包含现实威胁、象征威胁和消极刻板印象。

群际帮助(intergroup helping)是指施助者作为某个群体中的一员为另一群体中的成员提供的帮助(Wright& Richard,2010),可划分为自主定向的帮助(autonomy-oriented helping)和依赖定向的帮助(dependency-oriented helping)。自主定向的帮助指提供给受助者独立解决问题所需的工具或方法;依赖定向的帮助指为受助者提供解决问题的全部答案。两种帮助行为会带来不同的后果。自主定向的帮助有助于保持受助者积极的社会认同和心理感受(Alvarez & Leeuwen, 2011; Weinstein & Ryan,2010),而依赖定向的帮助不仅无助于提高解决问题的能力,反而会增加群体的依赖性,并对其群体认同产生威胁 (Nalder & Halabi, 2006; Schneider,Major, Luhtanen, & Crocker, 1996)。 而从长远的发展看,自主定向帮助能够减少高地位施助群体和低地位受助群体之间的差距;依赖定向帮助则会保持甚至扩大这一差距(Nalder,2002)。所以,对于流动儿童群体而言,获得自主定向的帮助尤为重要。

1.2 共同内群体认同与群际帮助

共同内群体认同为影响群际帮助意愿的因素之一。共同内群体认同能够通过重新进行社会分类,将对内群体成员的偏好延伸到原本的外群体成员中,并改变外群体态度和行为,这种重新分类造成的影响,同样也发生在群际帮助行为中(Dovidio et al.,1997)。 Halloran 和 Chambers (2011) 及 Vezzali,Cadamuro, Versari, Giovannini和 Trifiletti(2015)分别通过实验研究和问卷研究,验证了共同内群体认同对群际帮助意愿的积极作用。具体至群际帮助的种类,Nadler, Harpaz-Gorodeisky和 Ben-David(2009)等验证了共同内群体认同对自主定向帮助意愿的正向影响。他们认为,依赖定向的群际帮助是一种防御性的帮助,当外群体对内群体的地位产生威胁时,内群体成员将会提供这种类型的帮助,维持群体之间的差距;而共同内群体认同能够减少群体间竞争行为的表达和感知(Gaertner et al., 2000),所以共同内群体认同能够增加自主定向帮助行为,减少依赖定向帮助行为。

1.3 群际威胁与群际帮助

除共同内群体认同外,群际威胁也是群际帮助的影响因素之一。

Jackson和Esses(1997)首先探讨了象征威胁与帮助行为的关系,发现认为自己的原教旨主义价值信念受到违反的程度会影响对求助群体的帮助意愿。李婷燕(2013)的研究也显示,相较于存在群际威胁的外群体,被试对于无威胁外群体的帮助意愿更强。同时,群际威胁也会影响对有利于外群体的政策的看法。Sawires和Peacock(2000)发现被试感知到的少数族裔群体的象征威胁越高,对加州民权提案的反对程度越高。Kravitz等(2000)及Renfro,Duran,Stephan和Clason(2006)则验证了现实威胁的消极影响。进一步地,群际威胁还会影响到群际帮助的类型。Jackson和Esses(2000)指出现实威胁会导致自主定向帮助意愿的减少,Cunningham和Platow(2007)的研究也支持了这一观点。除此之外,出于维持内群体与外群体之间差距的目的,当群体地位受到威胁时,高地位群体的成员也会为低地位群体成员提供更多的依赖定向帮助而非自主定向帮助(Abadmerino, Newheiser, Dovidio, & Tabernero,2013; Nadler et al., 2009; van Leeuwen, 2007)。可见,群际威胁对总体群际帮助意愿和具体帮助类型都会产生影响。

1.4 群际威胁与群际帮助

在对共同内群体认同与群际威胁关系的探讨中,研究者也取得了一定成果。对于现实威胁,Brewer(2000)认为共同内群体认同能够在让原本不同的两个群体联结在一起,产生相互合作、共同承担的感受,因此能够减少对现实威胁的感知,这一观点得到了 Mottola,Bachman,Gaertner和 Dovidio(1997)的证实。对于象征威胁是否能够被共同内群体认同削弱,目前还没有形成统一的观点。党宝宝,高承海,杨阳和万明钢(2014)指出,增加共同内群体认同能使得原本不同的观念变得不再明显,进而起到减少群际威胁的作用,Verkuyten,Martinovic和Smeekes(2014)也发现共同内群体认同与象征威胁负相关;另一方面,在形成共同内群体的过程当中,可能需要子群体成员在价值观念上做出一定的妥协和让步,进而增加象征威胁感 (Riek,Mania,Gaertner, McDonald, & Lamoreaux, 2010)。 关于消极刻板印象,Riek等(2010)认为,当原本的外群体成员经过重新分类成为共同的上位群体的成员时,如果仍保持对原外群体的消极刻板印象,将会影响到个体的自我形象,因而共同内群体认同能够减少消极刻板印象。

1.5 研究假设与研究思路

结合前人对于共同内群体认同、群际帮助和群际威胁三者之间关系的探讨,共同内群体认同可能会影响总体的群际帮助意愿。当对帮助的类型进行具体分析时,共同内群体认同会增加自主定向帮助意愿,而在共同内群体认同与群际帮助的关系当中,群际威胁可能发挥着中介作用。

因此,本研究以上海本地儿童为研究对象,以上海流动儿童群体作为对应的外群体,将上海市中小学生群体设置为共同内群体,探讨本地儿童的共同内群体认同水平对指向流动儿童的群际帮助意愿的预测作用,并假设群际威胁在两者关系中发挥中介作用。其中,由于自主定向帮助和依赖定向帮助为非此即彼的关系,且对于受助群体而言,自主定向帮助意愿的效果更为理想,所以对于研究中愿意提供帮助的被试,当进一步考虑到具体帮助意愿类型时,只将自主定向帮助意愿作为考察指标。即本研究的因变量有两个:总体群际帮助意愿和自主定向帮助意愿。

2 研究方法

2.1 被试

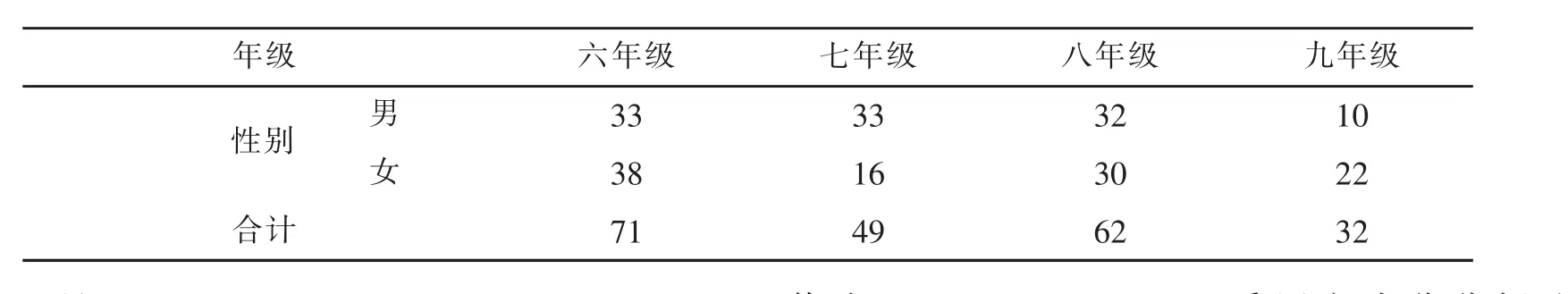

最终被试来自对本地儿童和流动儿童进行混合编班的三所上海中学,共21个班级。为避免单独施测带来霍桑效应,研究者向班级中所有学生发放问卷,并根据户籍信息筛选符合要求的被试。研究共获得初中生样本529人,其中本地儿童样本250人,有效样本226人,问卷有效率为90.40%。其中男生108名(47.78%),女生106名,另有12人未填写性别信息。被试来自六年级至九年级,年龄范围为11-16岁,M=12.69,SD=1.25。被试的分布情况如表1所示。

表1 被试分布情况

2.2 研究工具

2.2.1 共同内群体认同

翻译来自 Ufkes, Dovidio 和 Tel(2015)的共同内群体认同量表,并根据被试具体情况,将原问卷中对共同内群体的表述替换为本研究中的共同内群体“上海市中小学生群体”,保持问卷其他内容及结构不变。问卷包含两个项目,采用7点计分,“1”表示“非常不同意”,“7”表示“非常同意”。该问卷也用于Cakal, Eller, Sirlopú 和 Pérez(2016)的研究。 在本研究中,问卷的内部一致性系数为0.79。

2.2.2 群际威胁

现实威胁问卷改编自易星星(2016)的现实威胁量表(城市版)。问卷包含6个项目,采用7点计分。

象征威胁问卷改编自易星星(2016)的象征威胁量表(城市版)。问卷包含8个项目,采用7点计分,其中第5和第7个题项为反向计分题。

消极刻板印象问卷采用陈晓晨,蒋薇和时勘(2016)在流动儿童研究中呈现的消极刻板印象量表。问卷包含4个项目,采用7点计分。

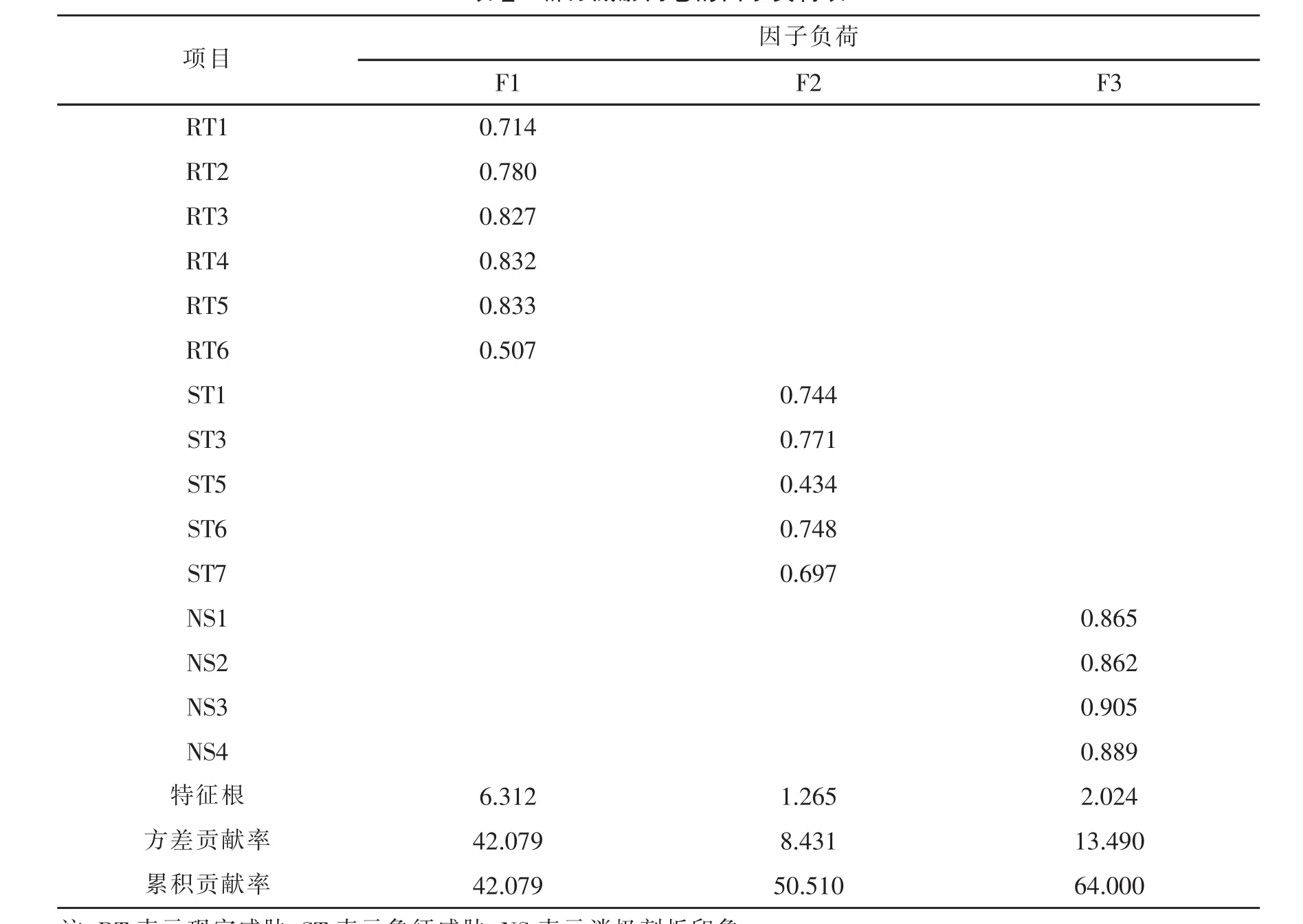

由于问卷来源不一并且经过修订,需对题项进行探索性因素分析。首先,对数据是否适合开展因素分析进行检验,得出KMO=0.872,Bartlett球形检验值为 1910.067,p<0.001。 采用主成分分析法,以Oblimin斜交旋转法抽取公共因素,逐步删除因素负荷小于0.4和共同度小于0.2的题项。最终保留现实威胁问卷和消极刻板印象问卷中的全部题项,删除象征威胁问卷中的第5、7、8题,保留剩余的5个题项。对于修订后的问卷,三个因素的特征根都大于1,总方差贡献率为64%,每个项目在对应因子上的负荷在0.434-0.905之间,且无显著交叉负荷。具体因子负荷情况见表2。

对修订后问卷的信度进行检验,现实威胁问卷α=0.86,象征威胁问卷α=0.79,消极刻板印象问卷α=0.91。

2.2.3 群际帮助意愿

参照 Nadler和 Chernyak-Hai(2014)在探讨高地位群体对低地位群体帮助意愿的研究中所采用的测量方式,向被试呈现指导语及3个数学题的题目和答案,并在每个数学题答案后设置2个题项,对被试的帮助意愿进行测量。

指导语为:“下面你将看到一些数学填空题,假设有来沪儿童向你询问题目的答案。对于这些题目,我们都将会提供给你完整、正确的答案,你无须再次进行计算,也不用考虑题目的难度,仅需根据提示,选择符合自己想法的回答。”

表2 群际威胁问卷的因子负荷表

题项1用于测量帮助意愿(不提供帮助/依赖定向帮助/自主定向帮助),内容为“你是否愿意告知这位来沪儿童此题的答案”。该题项包含3个选项:(1)不愿意,(2)我愿意把解题结果告诉他(依赖定向的帮助),(3)我愿意把解题过程告诉他(自主定向的帮助)。题项2用于测量对帮助意愿的确定性。内容为“上一个题目中的选择,在多大程度上符合你的真实意愿”,采用7点计分。

对于自主定向帮助意愿:参照 Nadler和Chernyak-Hai(2014)的分析方法,保留在题项 1 中选择愿意提供帮助的数据,将其对应的题项2中的确定性作为自主定向帮助意愿的测量指标。具体计算方式为:将对应于自主定向帮助的数据结果正向计分,对应于依赖定向帮助的数据结果反向计分;将被试在题项2下的平均分作为其自主定向帮助意愿的测量指标。

对于总体群际帮助意愿的指标:记录单个被试愿意提供帮助的次数,将其与总求助次数(3次)的比值,作为该被试总体群际帮助意愿的指标。

2.3 数据处理

采用 SPSS19.0和 AMOS17.0对问卷的区分效度进行检验,采用SPSS19.0及PROCESS程序进行相关分析和多重中介效应的检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究数据均通过自我报告法收集而来,可能会产生共同方法偏差。因此,通过对数据进行Harman单因素检验,考察共同方法偏差的严重程度。对未经旋转的原始数据进行主成分分析,结果显示,特征根大于1的因子共有6个,且第一个因子仅能解释29.42%的变异量,低于40%的临界指标。因此,本研究中的共同方法偏差在可接受的范围内。

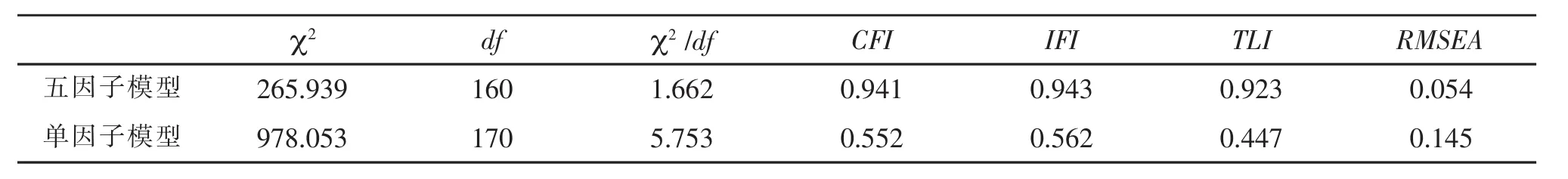

3.2 问卷区分效度的检验

使用AMOS17.0对数据进行验证性因素分析,以检验各个问卷的区分效度。数据结果显示,相对于单因子模型,五因子模型的拟合良好(χ2=265.939,df=160,χ2/df=1.662,CFI =0.941,IFI =0.943,TLI =0.923,RMSEA=0.054), 问卷具有较好的区分效度。验证性因子分析的结果见表3。

表3 验证性因素分析结果表

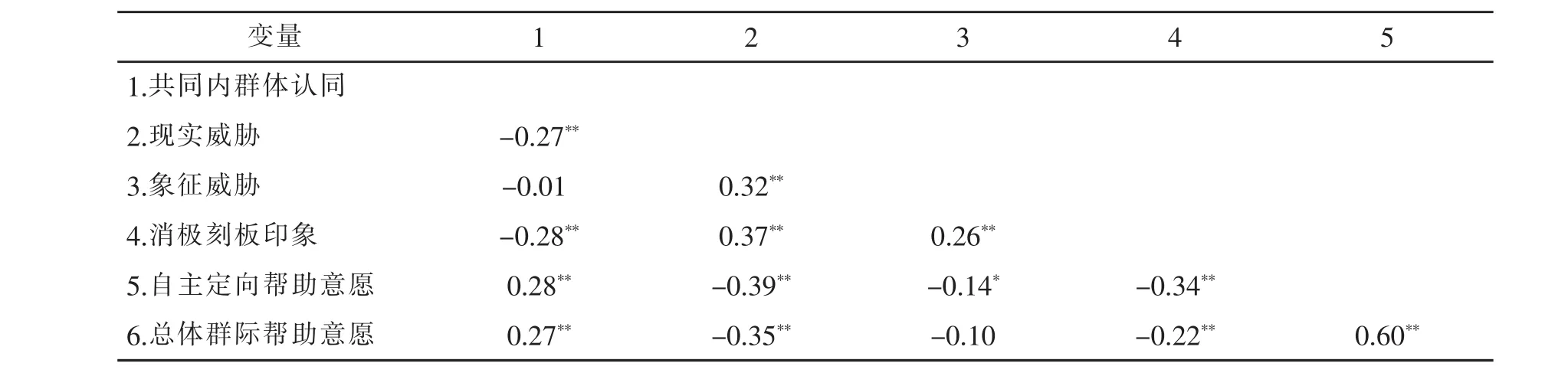

3.3 相关分析

对共同内群体认同、现实威胁、象征威胁、消极刻板印象和自主定向帮助意愿、总体群际帮助意愿进行相关分析,结果见表4。

共同内群体认同与现实威胁和消极刻板印象极其显著负相关,与总体帮助意愿极其显著正相关,与自主定向帮助意愿显著正相关;同时,总体群际帮助意愿与现实威胁和消极刻板印象极其显著负相关,自主定向帮助意愿与现实威胁和消极刻板印象极其显著负相关,与象征威胁存在显著负相关。

表4 变量的相关分析

3.4 群际威胁在共同内群体认同与总体群际帮助意愿间的中介效应检验

采用 Preacher和 Hayes(2004)提出的 Bootstrap法考察现实威胁、象征威胁和消极刻板印象对总体群际帮助意愿的中介效应。使用Hayes开发的PROCESS Bootstrap程序,以共同内群体认同为预测变量、总体群际帮助意愿为结果变量,对现实威胁、象征威胁、消极刻板印象的中介效应进行分析。该程序同时适用于多重中介和一般中介效应的检验。

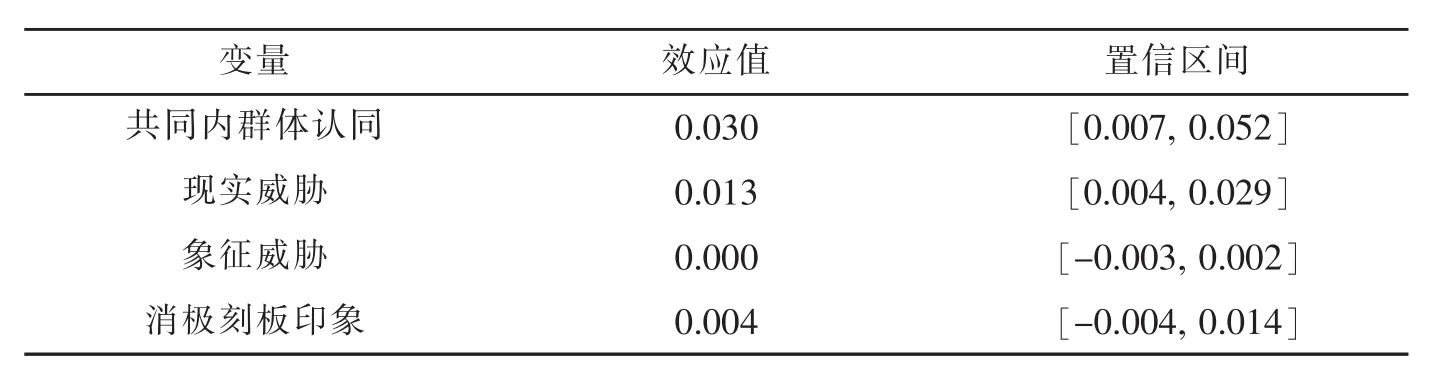

表5 总体帮助意愿中介模型检验

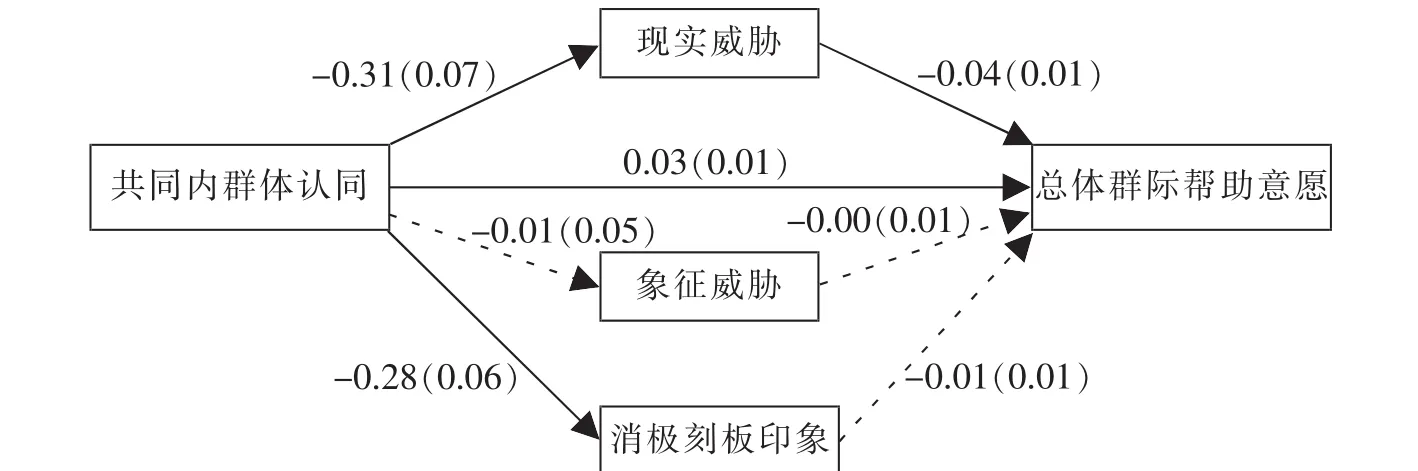

图1 总体群际帮助意愿的中介效应模型

数据分析结果见表5,共同内群体认同直接效应的置信区间不包含0,所以共同内群体认同对总体群际帮助意愿的直接效应显著;现实威胁中介效应的置信区间不包含0,所以现实威胁的中介效应显著;同理,象征威胁和消极刻板印象的中介效应不显著。因此,现实威胁在共同内群体认同与总体群际帮助意愿的关系中存在部分中介作用,而象征威胁和消极刻板影响的中介作用不显著。各变量间路径系数见图1。

3.5 群际威胁在共同内群体认同与自主定向帮助意愿间的中介效应检验

对于愿意提供群际帮助的被试,进一步考察自主定向帮助意愿与共同内群体认同和群际威胁的关系。采用3.4中的方法检验现实威胁、象征威胁和消极刻板印象的中介效应。

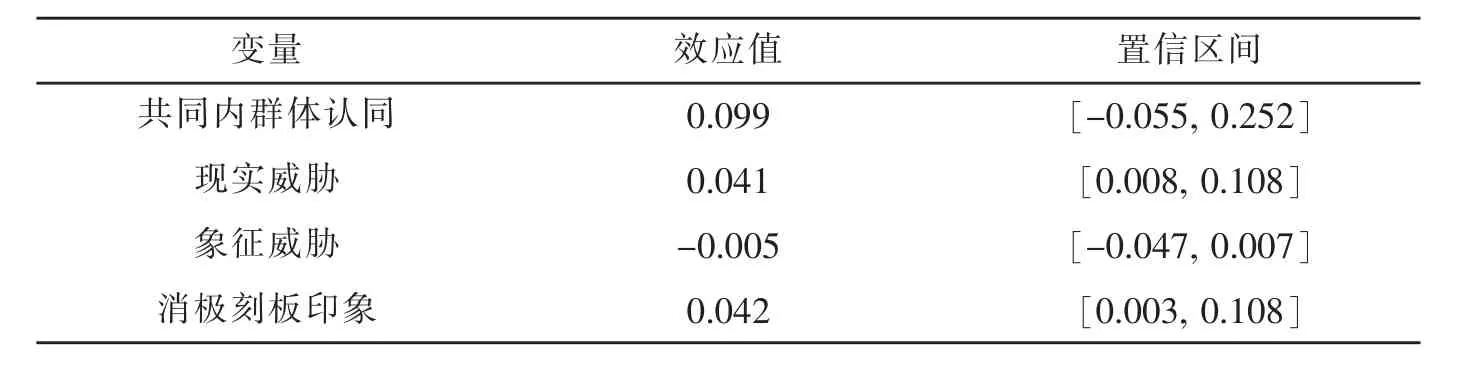

表6 自主定向帮助意愿多重中介模型检验

图2 自主定向帮助意愿的中介效应模型

数据分析结果见表6和图2:共同内群体认同的直接效应不显著;现实威胁和消极刻板印象的中介效应显著;象征威胁的中介效应不显著。因此,现实威胁和消极刻板印象在共同内群体认同与自主定向帮助意愿的关系中存在多重中介作用;而象征威胁的中介作用不显著。

4 讨论

4.1 共同内群体认同与群际威胁

在本研究中,共同内群体认同与现实威胁和消极刻板印象极其显著负相关,与象征威胁的相关关系不显著。这与前人研究的结果是一致的。

但是,数据分析结果并未发现共同内群体认同与象征威胁的显著相关。González和Brown(2006)认为,重新进行社会分类,建立共同内群体,意味着群际边界的融解,这对于子群体,尤其是处于主导地位的群体的成员而言,将会是对群体独有特性的强大威胁,这些特性涉及到了群体存在的根本。因此,共同内群体认同并不总能够消弭象征威胁。在本研究中,研究对象均来自同时接收流动儿童与本地儿童的混合学校,在学校的心理和德育工作中,较为看重对两个群体间差异的弱化。因此,当提及上海市中小学生这一共同内群体时,被试可能会认为上海本地儿童群体原有的独特特征面临着威胁,所以,虽然共同内群体认同能够让上海本地儿童更少地关注流动儿童与他们在文化、价值观念等方面的区别,但仍然不会让他们表现出象征威胁感下降的趋势。

4.2 共同内群体认同与群际帮助意愿

在本研究中,共同内群体认同对总体群际帮助意愿和自主定向帮助意愿均存在显著的预测作用。以往研究认为共同内群体认同能够提高群际帮助意愿,本研究在与学习有关的背景下,再一次验证了共同内群体认同水平与总体群际帮助意愿的关系。同时,在具体的帮助类型上,研究也验证了张兰鸽等(2015)的观点,当共同内群体认同被激活,被试会更注重受助者的长远发展,从而愿意提供更多的自主定向的帮助。

另外,鉴于共同内群体认同在削弱群际威胁和增加群际帮助意愿,特别是自主定向帮助意愿方面的作用,或许可以将共同内群体认同作为改善本地儿童外群体态度与行为,进而提升流动儿童生活现状,帮助流动儿童更好地适应和融入城市生活的切入点之一。在学校教育或政策宣传的过程当中,也可以通过强调本地儿童与流动儿童的共同目标,合作互动的经历等,建立共同内群体认同,为流动儿童的社会适应与城市融入提供良好的外部环境。

4.3 群际威胁的中介作用

以往有研究分别探讨了共同内群体认同对群际威胁的影响,以及群际威胁与群际帮助意愿、自主定向帮助的关系,本研究则进一步验证了群际威胁的中介作用:在共同内群体认同与总体群际帮助意愿的关系中,现实威胁起到部分中介作用;在共同内群体认同与自主定向帮助意愿的关系中,现实威胁和消极刻板印象发挥了多重中介的作用。

对于中介模型的前半部分,已经在4.1中做了讨论。本部分主要关注群际威胁与总体群际帮助意愿和自主定向帮助意愿的关系。

以往有研究认为群际帮助意愿及对有利于外群体政策的支持程度随着象征威胁的增加而降低(Jackson & Esses, 1997; Sawires & Peacock,2000)。但是当涉及到具体帮助类型时,研究者似乎更关注现实威胁的作用,而没有直接探讨象征威胁对自主定向帮助行为的影响。虽然没有直接的研究结果作为参考,但 Schweitzer, Perkoulidis, Krome,Ludlow和Ryan(2011)认为在激活对外群体的回应的过程中,现实威胁的作用比象征威胁更强。Pereira, Vala 和 Costa-Lopes(2010)进一步指出,现实威胁会加强对移民的反对态度,象征威胁则与移民归化政策的支持程度相关,现实威胁和象征威胁的影响作用是不同的。而在本研究中,无论是总体群际帮助意愿还是自主定向帮助意愿,指的都是实际的帮助意愿,而非对政策的支持程度,所以当同时考虑现实威胁与象征威胁的影响时,现实威胁的预测作用显著,而象征威胁不显著,所以在两个中介模型中,象征威胁均未发挥中介作用。

在共同内群体认同与自主定向帮助意愿的关系中,消极刻板印象与现实威胁共同发挥了多重中介作用,但是在共同内群体认同与总体群际帮助意愿的关系中,消极刻板印象的中介作用并未达到显著水平。这可能是由于,本研究对消极刻板印象的测量主要集中在性格方面,而以往研究显示,反映热情品质(如热情、真诚等)的刻板印象,比反映非热情品质(如不诚实、不真诚、不善良)的刻板印象,激活了更多的帮助行为等积极促进行为 (Cuddy,Fiske,&Glick,2007)。在考察总体群际帮助意愿时,它包含了自主定向的帮助意愿和依赖定向的帮助意愿,其中只有自主定向的群际帮助才是真正的积极的有利于外群体的行为,依赖定向的群际帮助则是一种为了维护群体地位和群体之间差距的策略性的帮助。因此,当以总体群际帮助意愿为考察指标时,消极刻板印象对群际帮助意愿的预测作用并不显著,但是进一步考察群际帮助意愿的类型时,消极刻板印象对自主定向群际帮助这一实质上的促进行为具有显著的预测作用。

5 结论

共同内群体认同与现实威胁和消极刻板印象极其显著负相关,与象征威胁相关关系不显著;共同内群体认同对总体群际帮助意愿存在积极的预测作用,当进一步考察帮助意愿的类型时,共同内群体认同能够正向预测自主定向帮助意愿;现实威胁在共同内群体认同与总体群际帮助意愿的关系中发挥部分中介作用,当进一步考察帮助意愿的类型时,现实威胁和消极刻板印象在共同内群体认同与自主定向帮助意愿的关系中发挥多重中介作用。