胶囊内镜诊断疑难消化道疾病的价值

2018-08-31王群英董东方孙海源董文珠

王群英 董东方 孙海源 董文珠

对于出现不明原因的消化道出血、腹痛和腹泻等症状的患者,通过传统方法(胃镜、结肠镜和全消化道钡餐检等)通常不能确诊,是困惑患者和医生的疑难问题。临床实践表明,这些患者大多为小肠疾病或合并小肠疾病。由于小肠的解剖学特性,常规检查很难确定其病变的部位及性质而导致漏诊或误诊。胶囊内镜的面市解决了这一难题。胶囊内镜自2002年9月进入我国并在临床得以推广应用,逐渐显示了该项检查的优越性[1]。 我院于2005年5月引进以色列GIVEN IMAGing Pillcam第二代胶囊内镜并应用于临床,本文对135例有不明原因消化道症状患者的检查资料进行总结分析,进一步探讨其临床诊断意义。

资料和方法

一、一般材料

我院2005年5月以来诊治不明原因消化道症状的患者135例,男99例,女36例,年龄20~87(平均年龄49.53)岁。其中消化道出血26例,反复腹泻36例,慢性腹痛和消化不良等73例。其中10例已行胃镜检查,5例已行结肠镜检查,7例已行全消化道钡餐检查。

二、检查仪器

胶囊内镜,含Pillcam胶囊、数据记录仪套件和RAPID工作站,该胶囊视角为125度,摄像2帧/s,放大8倍,工作时间510~540 min,胶囊的微阵传感器能接受来自胶囊的信号,并转换为二维定位图像。

三、检查方法

受检者检查前1天16:00时口服20%甘露醇250 mL,清洁肠道,晚餐简食,检查当天空腹,8:00时行胶囊内镜检查,阵列传感器与数据记录仪连接,固定于受检者身上,检测胶囊工作状态良好后,吞服胶囊,胶囊工作期间不能接近强磁场,完成检查后将数据下载入电脑,由2名内镜专业医师分析。

采用吞服胶囊后左侧卧位和平卧位各10 min再自由活动的检查方法。

结 果

一、检查质量及安全性

135例受检者均顺利完成胶囊内镜检查,无任何不适和并发症,胶囊于1~4 d排出。122例胶囊在工作时顺利通过回盲瓣进入结肠,6例胶囊一直滞留于胃内,其中2例患者检查前使用了生长抑素等,7例胶囊达回盲瓣前但未通过回盲瓣。胶囊达结肠平均工作时间为2.08~8.48 h,平均4.64 h。胃、十二指肠、空肠、回肠清洁度良好者71例,清洁度一般者13例,所得图像能够清晰显示黏膜像,结肠部位因肠腔较宽,多数患者其内有黄色粪水存留而掩盖黏膜,成像效果欠佳,且因结肠蠕动慢,不能完全显示全结肠肠腔黏膜像。

二、胶囊通过消化道各段时间

食管通过时间为0.50~21.38 min,平均2.46 min;胃通过 (剔除1例胃内滞留8.50 h)时间为11.73~124.00 min,平均 32.60 min;小肠通过时间为 124.80~508.80 min,平均 275.82 min,其中 3例未达结肠。

三、病变检出情况

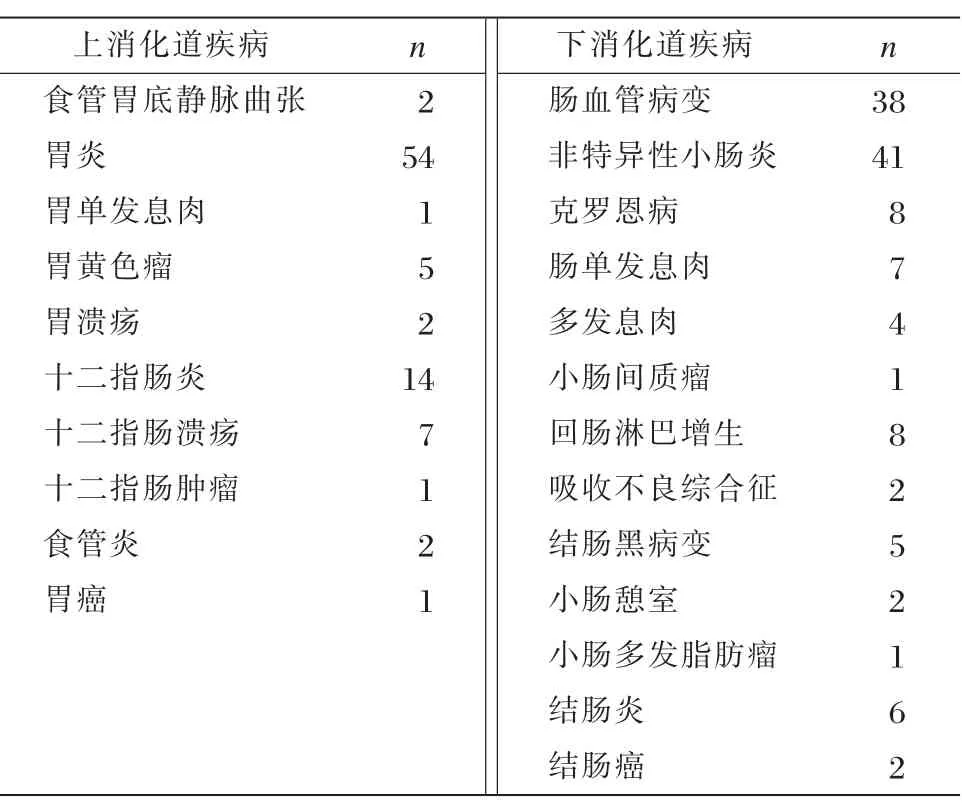

135例受检者中,125例有不同病变,占92.5%。其中,1种病变者10例,2种病变者35例,3种病变者52例,3种以上的38例。检出病变约18种,见表1。

四、与传统检查方法比较

部分受检者接受了胃镜或(和)结肠镜或(和)全消化道钡餐,与10例胃镜检查结果相比,胶囊内镜对胃部弥漫性炎症病变检出率为100%。7例球部溃疡胶囊内镜检出病灶3例,胃镜检出1例。与7例全消化道钡餐检查结果相比,胶囊内镜发现非特异性小肠炎5例,克罗恩病2例,血管病变4例,小肠间质瘤1例和小肠息肉2例,上述病变在消化道钡餐中均未发现。表明胶囊内镜对小肠炎、血管病变、间质瘤和息肉等病变的检出率较钡餐高。受检者中胶囊内镜多数到达升结肠,并有1例到达横结肠,因其对结肠的检查范围有限,胶囊内镜对结肠病变的诊断价值不如结肠镜。

讨 论

胶囊内镜的应用,使我们对小肠疾病有了较多的认识[1]。朱森林等[2]报道胶囊内镜对病变的检出率是86.8%,本组病变检出率达92.2%,可能与检查者选择范围有关。本文共检出17种病变,患2种以上病变者94例,检出频率依次为胃炎(40.2%),非特异性小肠炎(30.3%),肠血管病变(30.3%),十二指肠炎,炎症性肠病,肠息肉,十二指肠溃疡和肿瘤等。曹立军等[3]在对中老年CE和DBE病因诊断的分析中,血管肿瘤病变及憩室患者分别为21.2%、1.2%和48.8%、14.6%。蔡顺天等[4]报道胶囊内镜对不明原因消化道出血的检出阳性率显著高于小肠镜(80.00%vs.64.90%);胶囊内镜的诊断依次为炎症性病变(42.86%)、血管性病变(25.21%)、新生物(包括肿瘤、息肉等)(21.85%),其他病变(8.40%)及憩室(1.68%)。沈奕等[5]胶囊内镜阳性诊断率为74.4%,其中小肠黏膜炎性改变21.9%、小肠溃疡18.8%、血管扩张症28.1%、小肠息肉12.5%、小肠淋巴滤泡增生9.3%、克罗恩病9.3%。本组小肠病变检出81例,占79.4%,主要检出病变为非特异性小肠炎、炎症性肠病、血管病变和肠息肉等。Hara等[6]曾报道,胶囊内镜与钡透、血管造影比较,小肠病变的发现率明显增高,资料显示炎症性病变、肿瘤和血管性病变为小肠最常见疾病。

表1 135胶囊内镜检查的病变检出情况 (n)

胶囊内镜对不明原因消化道出血的病因诊断具有重要价值[7],而且是首选的检查方法[8]。李运红等[9]报道传统方法对不明原因消化道出血的诊断率为27.3%,胶囊内镜诊断率可达67.7%,谭克文等[10]的胶囊内镜检查结果阳性率为69.6%。我们对19例不明原因消化道出血的病变检出率为100%,病因诊断率为63%,其中小肠多发炎症并渗血5例,散在胃和小肠多处糜烂渗血3例,重度胃糜烂并渗血2例,空肠肿物并活动性渗血1例,活动期十二指肠球后溃疡1例,肝硬化合并回盲部毛细血管广泛扩张糜烂出血一例。近期,虞竹雯等[8]探讨了不明原因消化道出血患者胶囊内镜检查后再出血的危险因素,进一步明确了胶囊内镜将使大部分不明原因消化道出血的病因得到明确诊断和治疗。

资料显示,炎症性肠病尤其是克罗恩病为小肠最常见疾病[11-13]。本组中10例不明原因的慢性腹泻、腹痛患者,部分经全消化道钡透未见异常,胶囊内镜检查诊断克罗恩病4例,其中轻型3例,表现为小肠充血水肿,黏膜皱襞息肉样增生,散在糜烂、口疮样或不规则溃疡,肉芽肿性结节洋病变,部分黏膜片状萎缩,胶囊内镜容易发现,患者可以得到早期诊治。虽然胶囊内镜无法对病灶进行活检,但通过对上述典型表现可进行鉴别诊断乃至诊断性治疗。胶囊内镜在对传统方法未能检出的克罗恩病有较高的检出率,尤其对早期和轻型患者的诊断具有很大优越性。

很多研究资料认为,血管病变在小肠病变中发病率最高,胶囊内镜对血管畸形检出率较高,有独特的诊断价值[3,8-9]。本组资料显示,胶囊内镜可有效发现静脉扩张、动脉扩张、毛细血管扩张、静脉曲张和血管瘤,这些病变对原发病的诊断提供了有意义的线索。

小肠息肉通常极易漏诊,我们检出了7例小肠单发息肉,均为0.2~0.3 cm,另有3例多发息肉,在空肠起始部和回肠末段密集分布,由于胶囊内镜定位准确,可指导手术或随访。另外胶囊内镜对早期小肠肿瘤的检出具有重要的意义[14],可早期发现癌前期病变,使患者得到及时治疗。

胶囊内镜在上消化道疾病的诊断中有一定价值,可避免部分胃镜检查的风险和痛苦,对于有严重心、肺疾病或胃镜检查有禁忌证的患者是一种首选检查方法。胶囊内镜检查还可以观察到胃肠动力,贲门、幽门、回盲瓣的开关,对消化道运动状况的判断有一定参考意义。

总之,相较于一些传统检查手段,胶囊内镜对小肠疾病的诊断很大优势,对胃部病变也有一定的诊断价值,随着胶囊内镜技术的进一步发展并广泛应用,消化道疾病的诊治水平将会出现较大提高。