旋转运动在地震学中的应用概述

2018-08-31张佩刘文义袁艺李君

张佩 刘文义 袁艺 李君

中国地震局第二监测中心,西安市西影路316号 710054

0 引言

地震波在介质中传播时,质点发生的运动通常包括平移运动、旋转运动和形变运动等(Lee et al,2009;Trifunac,2009)。传统地震学以观测与模拟地表和建筑物的三分量平移运动为主。为了对质点运动进行完备的描述,研究地震运动时,不仅要测量平移运动的三分量,同时也应对旋转运动的三分量以及应变的多分量进行观测(Aki et al,2002)。虽然一百多年前研究者就观测到由地震引起的旋转效应,然而由于缺乏合适的仪器,测量旋转运动仍有一定的困难,且人们普遍认为旋转运动很微弱,对其研究并不重视,因此,现代观测地震学仍以测量平移运动为主。

近年来,强地震频发,造成重大人员伤亡和经济损失,地震预测研究面临空前的机遇与挑战。顾浩鼎等(1988)曾指出,旋转在地震学中的意义不仅是在理论方面的,还将推动地震预测的深入研究。近10年来,随着地震波旋转理论的进一步发展和精密仪器的出现,旋转地震学研究也有了长足的进步(Takeo,1998;Trifunac et al,2001;Teisseyre et al,2003;Huang et al,2006)。已有研究表明(Takeo et al,1997;Igel et al,2005;Suryanto,2006;Igel et al,2007),旋转的观测研究可提供额外的波场信息(如相速度、传播方向、各向异性等),将旋转运动与平移运动结合能更好地得到地球结构信息,使无需走时参数的层析成像成为可能,也能为了解地震破裂过程提供更详细的信息。本文主要从旋转运动在地震学中的应用方面对其研究现状加以阐述,以期加深对旋转地震学的认识与了解,推动旋转地震学在国内的发展。

1 旋转地震层析成像

震源和结构一直是经典地震学研究的主要内容。地震层析成像是研究地下结构的主要方法。高分辨率的层析图像对全球尺度的地球动力学研究和局部地区的工程勘探等应用至关重要。为了提高层析成像的分辨率,常采用2种策略:①发展更精细的模拟反演技术,如有限频层析成像(Yoshizawa et al,2004)或非线性全波形反演(Fichtner et al,2008);②综合使用未开发利用的数据,如面波振幅,新发现震相和地震引起的应变或旋转量。

传统的层析成像方法无论使用体波还是面波都依赖于地震波走时。长久以来,面波相速度一直是确定区域和全球尺度上三维地震波速度结构的重要工具(Nataf et al,1984;Snieder,1988a、1988b)。在小尺度上,近地表低速结构体对于估计与灾害相关的场地因素至关重要,这也需要通过环境噪声的测量获取相速度来间接实现(Kind et al,2005;Milana et al,1996)。而地震旋转运动分量的发现和测量,丰富了地震观测信息,使得单地震台情况下测量面波相速度成为可能,开启了无需走时参数的地震层析成像新篇章。

1.1 远震瑞利波层析成像

近年来,地面旋转运动受到越来越多地震学家的重视。关于旋转运动的一个关键问题是我们可以从地震激发的旋转运动中得到什么信息?研究发现,围绕竖直轴的旋转分量只对地震SH波敏感,而对P-SV波不敏感,由此,我们可以得到SH波到时的准确数据(Takeo et al,1997)。Igel等(2005)的研究表明,远震记录的横向加速度和垂向旋转速度相位一致,相对振幅之比为2倍的水平相速度。Suryanto(2006)也曾提出,地震记录的径向加速度和横向旋转速度应该相位一致,相对振幅为相速度与频率之积的倍数,但这项研究缺乏远震距离上的绕水平轴的旋转运动观测记录。

Lin等(2011)给出了远震距离上6个自由度(3个平动分量和3个旋转分量)的地震观测记录,并给出了简单半无限泊松介质中瑞利波相速度的理论公式。对于简单半无限泊松介质,在地表沿X轴、Z轴传播的瑞利波位移uX、uZ可以表示为(Lay et al,1995)

其中,A为P波振幅;ω为角频率;x为波传播的距离;k为瑞利波波数。规定Z轴竖直向下为正。沿X轴的质点运动的速度u·X与加速度u·

X、沿Z轴的质点运动的加速度üZ则可以分别表示为相应地,由自由表面瑞利波导致的绕Y轴的旋转角度θY与旋转速率可表示为

通过比较沿Z轴的平移运动加速度和绕Y轴的旋转速度,我们可以得到计算相速度的理论公式

式中,c为瑞利波视相速度。研究表明,远震瑞利波记录垂直方向的加速度和绕水平向Y轴的旋转速率相位一致,相对振幅之比为相速度。

根据公式(4),如果仅考虑瑞利面波的基阶模式,理论上我们可以通过同时测量单台的横向旋转运动速率和垂向平移运动加速度来推导当地的瑞利波频散曲线,最终由频散曲线来获得相速度结构信息。

1.2 远震勒夫波层析成像

20世纪以来,环形激光技术的进步促进了观测仪器的发展,越来越多的远震和区域地震的旋转运动现象被记录到(Takeo,1998;Teisseyre et al,2003;Huang et al,2006;Suryanto et al,2006;Igel et al,2007)。Igel等(2005)最先报告了由震中距较远的大地震导致的绕竖直轴旋转运动与平移运动具有一致性的观测结果,即观测到的垂向旋转运动与标准地震计记录到的横向加速度在波形和振幅上都非常一致。

为了对比平移运动的横向分量和旋转运动的垂向分量,将平移运动的水平分量旋转到径向和横向。由于瑞利波不能产生垂直向的旋转运动,而勒夫波是水平横向极化的,因而产生绕竖直轴的旋转运动。假定横向极化的平面波位移为

c为水平向相速度。旋转矢量可以表示为

相应地,旋转速率的Z分量为

以上各式说明,在给定的条件下,旋转速度与横向加速度相位一致,振幅之间有如下关系

对实际地震记录的研究发现,对于记录到旋转运动的事件,横向加速度和垂直向旋转速度之间具有明显的波形相似性。这种相似性不仅局限于主要的勒夫波信号中,波形的完美拟合在基阶面波过去后仍持续了很长时间。对于波形相似性的评估可以通过互相关技术进行量化,即通过沿时间序列滑动适当长度的时间窗(长于一个主周期),计算相关性在0(不相似)和1(完全匹配)之间的零延迟归一化互相关系数来量化时间依赖性的旋转速度与横向加速度间的相似性。实际上,相速度可以通过选择适当长度的滑动窗,对地震信号的波形进行最佳波形拟合来估计得出(图1)。此方法也适用于频率域,相速度可以通过横向加速度与旋转速度的频谱比进行估计。由图1(a)可知,由于面波的频散效应,波形的主周期随时间而减小,相应地,由图1(b)可见通过滑动时间窗拟合得到的相速度也随时间的增加而逐渐减小。

图1 德国Wetzell台记录到的2003年10月1日西伯利亚M 7.1地震勒夫波波列的横向加速度(黑色实线)和旋转速度(灰色虚线)叠加图(a)及(b)由 20s滑动时间窗函数确定的相速度及其最佳拟合曲线(b)(据 Igel等(2007))

Ferreira等(2009)的研究表明,平移运动的横向分量与旋转运动的垂向分量之间的关系对于平滑横向各向异性介质中的面波同样适用。Ferreira等(2009)发现,利用全射线理论(FRT,Full Ray Theory)模拟,旋转振幅主要受接收点附近结构的影响,FRT计算可以帮助确定局部地区的勒夫波频散曲线,进而从旋转速度和地面运动加速度的点测量中估计地震台站下方的一维剪切波速度结构。除了相速度,还可以通过旋转分量与平动分量之间的相位拟合获得传播方向信息。将反方位角作为未知量,通过滑动适当长度时间窗进行互相关分析,得到互相关系数最大时的传播方向,结果表明反方位角的估算误差在几度之内(Igel et al,2007;Pham et al,2009a;Hadziioannou et al,2012)。

远震瑞利波和勒夫波层析成像方法都表明,地震波的旋转运动在地震学研究中起着越来越重要的作用。在不同的限定条件下,平移运动和旋转运动的不同分量之间具有一定的比例关系,其比值与相速度相关。可以通过同时测量单点的旋转和平移运动来估测水平向相速度;否则,只能通过地震台阵或额外的应变测量来估测。这种使用旋转传感器的单点测量非常适用于台站稀疏或单台站地区的观测,而且无需走时信息,这为地震层析成像提供了一种新思路。

2 环境噪声与P波尾波

近年来,随着环形激光器分辨率的持续提升,环形激光技术可以用来探测微震动(包括大气、海浪与地表相互作用引起的环境噪声等)引发的地面旋转运动。瑞利波频散曲线也可以通过长周期环境噪声(微震活动)互相关得到,进而被用于三维速度结构成像(Campillo et al,2003;Shapiro et al,2004、2005)。通过计算振幅比,Hadziioannou等(2012)在第 2微震频域(0.1~0.2Hz)发现了旋转速度与横向加速度之间的高度相关性,研究恢复了当地的相速度和海洋噪声源的反方位角信息(图2)。通过滑动窗互相关分析得到的日本东北大地震相对于观测台站的反方位角为37.1°,与实际两者之间为37°的相对位置具有完美的一致性,互相关系数在反方位角300°持续出现较大值(日本大地震及余震区域以外),推测这可能是某一固定海洋噪声源的位置。利用横向加速度和垂向旋转速度的振幅比信息,Hadziioannou等(2012)恢复了研究区域的相速度。由于环形激光器在垂向上仅仅记录横向极化的勒夫波,因此可以用于区分海洋产生的噪音和面波(勒夫波)。

图2 2011年3月11日日本福岛9.0级地震的纪录与反方位角信息(据Hadziioannou等(2012))

P、S波能量的分割和两者之间的比值是介质散射性质的重要约束。由于环形激光仪仅对地震SH波敏感,故环形激光测量就是帮助地震学家分离 P波和 S波波场(Takeo et al,1997)。前人研究认为(Igel et al,2007),地震信号的 P波尾波中绕垂直轴的旋转运动分量意义重大。理论上,在球对称各向同性介质中,P-SV波不会产生绕垂直轴的旋转,因此,在SH波出现之前不应观测到这种运动。然而,在德国东南部Wettzell台的环形激光器的垂向旋转速度记录中,研究人员在包含P波尾波的时间窗内发现了非常明显的旋转能量(Igel et al,2007;Pham et al,2009a)(图 3)。由图 3可见,随着截止周期的增加,P波尾波旋转的振幅减小。P波尾波旋转信号的振幅在截止周期T=5s时明显减小,当截止周期达到10s时几乎消失。这意味着观测到的P波尾波旋转的能量主要集中在高频部分。这种现象存在于所有可以观测到P波尾波旋转的地震事件中。

图3 2007年9月12日M 8.4苏门答腊岛地震引起的旋转地面运动和平动的观测(据 Pham等(2009a))

对于这种P波尾波旋转的现象有几种可能解释:①倾斜-环形激光器耦合,当P波到达时它们在地表产生倾斜(即绕水平轴的旋转),这将会污染环形激光器测量通过与地球旋转轴相关的表面法线,可能潜在地对P波尾波中的旋转现象有所贡献(Schreiber et al,2006;Igel et al,2007);②地壳中的P-SH散射;③地形上的散射;④各向异性。

倾斜-环形激光器耦合在远场情况下被认为很小(McLeod et al,1998;Igel et al,2007),通常可以忽略。Pham等(2009b)详细地探究过这个问题。地形散射和各向异性对P波尾波的贡献被认为很小,但从没有准确地被量化。远震信号P波尾波中明显的绕竖直轴的旋转,既不能直接看见,也不能通过平动加速度横向分量(垂直于地震和台站连线的大圆路径的分量)与环形激光旋转速度的互相关来推测。Pham等(2009a)通过详细的信号分析和三维随机介质中波传播的模拟研究表明,观测到的信号可以用地壳三维非均匀介质中的高频地震波的P-SH散射来解释。

3 地球自由振荡的观测

巨大地震辐射到地表及地球周围的机械能会导致世界范围内的地面振动位移(Park et al,2005)。地球自由振荡(或固有振荡模式)是地震波场相长干涉之后形成的全球性驻波模式,具有离散频率的特征,其主要依赖于运动类型(环形模式或球形模式)和地球的结构。这意味着自由振荡的观测可以提供对各种弹性参数、衰减、地球深部的密度等物性条件最重要的大尺度约束(Gilbert et al,1975;Ishii et al,1999;Beghein et al,2003)。

尽管大地震激发的自由振荡水平明显高于地球的背景噪声水平,然而,由于传统地震仪上水平分量的噪声较大,而且环形模式(即勒夫波的叠加)与球形模式相比,Q值较低(高衰减),因此,自由振荡更容易快速减弱;自由振荡的长周期环形模式相当于对SH型运动的叠加,一直是地震学中最具挑战性的观测之一(W idmer-Schnidrig et al,2009)。尽管如此,考虑到环形激光传感器具有足够高的分辨率,它能够通过记录围绕垂直轴的运动的方式直接观测环形模式,与此同时保证其对平移运动的横向灵敏度很小(理论上为0)。Igel等(2011)首次使用Wettzell台的环形激光传感器观测到了地球的环形本征模式,并给出了其振幅谱(图4)。由图4可见,无论是横向地震记录还是环形激光器垂向记录,都可以清晰地分辨出主要的地球自由振荡环形模式。

图4 横向加速度和垂向旋转运动的观测与合成振幅谱(据Igel等(2011))

Nader等(2012)根据球对称、无旋完全弹性的各向同性地球模型,基于本征模叠加计算了理论地震图,通过与环形激光器记录到的自由振荡对比后发现,垂直轴的转动谱也包含来自地球球形振荡的能量。Nader等(2015)在随后关于模式类型的交叉耦合研究中发现,观测到的球状峰值可以用地球的日自转、静水椭圆率和结构非均匀性的影响来解释。

4 地震平动与旋转联合反演

地震引起的地面旋转运动包含地球结构信息。结合平移运动和旋转运动,利用单台记录推导区域频散关系的可能性引申出一个问题,即我们实际能“看”到的是何种地下空间和向下至何深度的速度扰动可以恢复?通过伴随方法(Tromp et al,2005;Fichtner et al,2006)可以回答此问题,此方法可以计算用于表征观测量(通常是走时)对结构扰动敏感的区域范围。Fichtner等(2009)提出了一种新观测量——视剪切波速度。视剪切波速度βa定义为地震平动速度记录与旋转信号的均方根振幅比,计算公式为

式中,Av(Xr)和Aω(Xr)分别表示位置Xr处的平动速度记录的均方根振幅和旋转信号的均方根振幅,它们的定义为

式中,F为卷积滤波因子;W为使用的时间窗;V为平动速度记录;ω为旋转运动记录。

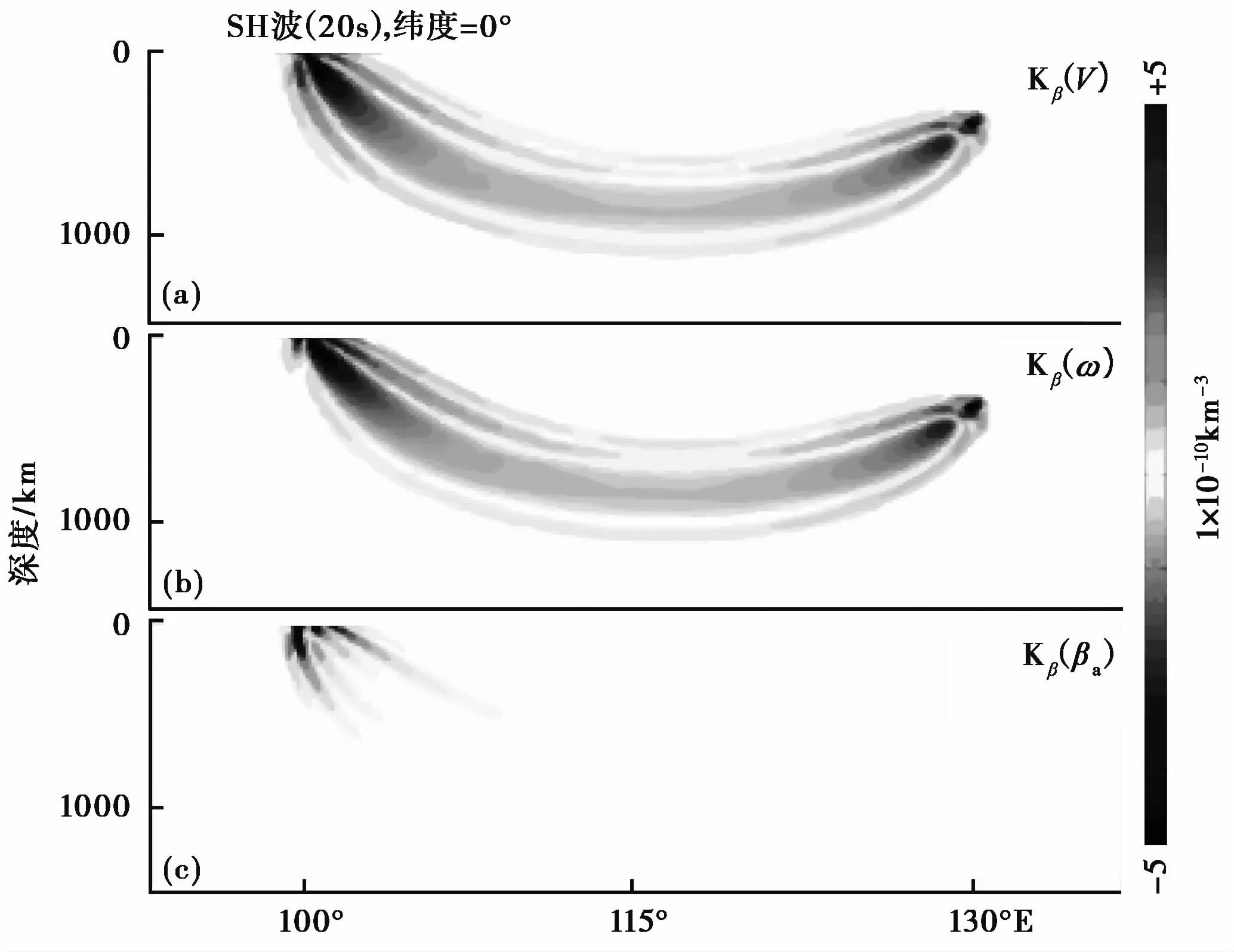

视剪切波速度引入的结果是出现了一种新的敏感核,基于解析解和数值模拟的结果表明,βa的敏感核仅在接收器附近拥有最大的绝对值,而不是在源周围,即源附近的敏感度消失,接收点附近的敏感度较高(图5)。这个结果在剪切波(S波)和面波(瑞利波和勒夫波)中都被证实。Fichtner等(2009)从理论上证实视剪切波速度的测量可用于单台区域剪切波速度成像。受Fichtner和Igel的启发,Bernauer等(2009)使用合成数据进行了交互井孔层析成像和区域尺度上的地震层析成像。结果表明,S波速度的变化可以通过旋转和平移运动的共同测量(即视剪切波速度)准确地恢复。这意味着基于旋转和平移运动的近接收点结构的层析成像是可能的,并进一步突出了旋转测量的重要性。Bernauer等(2009)给出了初步使用合成资料进行速度与视剪切波速度层析成像反演的结果(图6)。由图6可见,与单独使用均方根速度信息进行反演相比,视剪切波速度反演降低了浅部的不确定性,提高了区域结构体成像的垂向分辨率,引入视剪切波速度的层析成像方法使用平移运动和旋转信号的振幅信息,无需地震波走时信息,能够降低走时参数成像时震源深度与结构体之间的折中效应。地面运动的旋转分量的测量可以作为标准层析成像方法的补充,对传统层析成像方法加以约束和拓展。

震源运动学,亦即地震破裂在一个有限断层上的时空演化过程,是理解地震灾害和地震动力学的关键。从地震数据来推测震源运动学模型的反演问题是病态的,反演结果主要依赖于可用的数据量、模型的参数化及正演和正则化策略。一系列研究表明,测量地面的旋转运动在提取地震震源参数相关信息方面具有很大应用潜力(Bouchon et al,1982;Takeo et al,1997;Takeo,1998;Wang et al,2009)。Bernauer等(2014)使用 2000年鸟取县地震的发震断层和台站几何分布,基于人工合成贝叶斯有限源反演方法进行了一次模拟实验,台站和地震事件分布如图7所示。由图7可见,反演情景一中仅使用了平移运动记录;在情景二中,使用旋转运动记录随机取代一半平动速度记录,以保持数据总量的一致。实验结果表明,只要旋转运动测量的不确定性相似或低于平动速度记录的不确定性,旋转运动记录和平移运动记录的结合能够显著地降低有限源反演中的非唯一性和折中效应。六分量地震台阵,即提供三分量平动和三分量旋转数据记录的地震台阵的实际应用,可增加反演问题的可用数据量,更好地约束震源参数和震源破裂运动过程。

图5 经过源(右侧)-接收器(左侧)平面的20sSH波敏感核垂向切面(据Bernauer等(2012))

图6 使用均方根振幅和视剪切波速度的反演结果对比(据Bernauer等(2009))

5 总结与展望

旋转地震学作为全面研究由地震、爆破以及周围环境振动引发的地面旋转运动的新兴领域,研究内容非常广泛,涉及到强地面运动地震学、宽频带地震学、地震工程、地震物理、地震仪表设备、地震灾害、地震构造、大地测量等多个学科。地震学中旋转运动和平移运动的共同测量,为地震层析成像方法的发展提供了新思路——旋转地震层析成像。视剪切波速度的引入能够降低走时成像时震源深度与结构体之间的折中效应,提高区域结构体的垂向分辨率,对传统层析成像结果加以约束和拓展。高分辨率的环形激光仪观测可用于地震P波、S波分离和地球自由振荡引起的超低频(小于5mHz)地震信号的测量。地震平移运动和旋转运动的共同测量极大地提高了反演数据的可用量,在减少地震多参数反演的非唯一性和提升分辨率方面作用显著。作为新兴学科,旋转地震学在工程地震的建筑安全性监测与防护、天体物理学中的引力波探测和地球物理勘探等领域也有着较为广阔的发展前景。

图7 2000年日本鸟取县地震的合成震源反演实验的震源机制和台站分布(据 Bernauer等(2014))

尽管通过高分辨率的环形激光技术可观测到许多由地震引发的旋转运动现象,并且通过平移运动和旋转运动的多分量共同测量,能够对先前仅能依靠台阵进行观测或额外的应变量观测才可以获取的波场信息,如相速度、波传播方向等进行估计。但是旋转运动的观测依靠大环形激光器(G-ring),依然缺乏便携式的高灵敏度旋转运动传感器。而且相速度的估测依赖于远场平面波理论,近场非平面波传播和频散效应存在时的结果如何?如何从常规地震记录中剔除倾斜(水平向旋转)的影响?地震各向异性对旋转运动的观测有何影响?此类问题仍有待解决。这就需要我们对旋转地震学的理论、观测仪器、数据处理分析方法、波传播理论等方面进行更深入的探究,以便对运动(平移运动、旋转运动和应变)进行完备的描述,进而以更精细准确的模型、理论探索我们赖以生存的地球。

致谢:感谢两位审稿专家对本文的细致审阅和提出的宝贵修改意见。