平凉台井下地电阻率观测影响系数分析

2018-08-31赵斐叶青解滔范晔张远富

赵斐 叶青 解滔 范晔 张远富

1)平凉中心地震台,甘肃省平凉市崆峒区广成路39号 744000

2)中国地震台网中心,北京 100045

0 引言

1966年河北邢台地震后,国家引入物探地电阻率法进行地震预测实验观测,此后由政府组织建设了大规模、长期连续观测的台网。目前在中国大陆人口密集、大中城市附近的地震活动区带共有70多个台站用于常规监测,每台布设2~3个测道,采用地表电阻率对称四极观测装置(杜学彬等,2006)。至今已积累大量的观测数据和科学研究成果,在方法理论、观测技术、观测数据应用等方面取得较大进展(钱复业等,1982;钱家栋等,1985、1998;杜学彬,2010;王兰炜等,2011)。

近年来,地表地电阻率观测受到地表环境影响,其可持续性发展受到威胁,井下地电阻率观测由此成为目前发展方向之一。井下地电阻率观测是将原本埋在地表的电极装置深埋在地下,在地下水平向开展对称四极以及在垂直向(同一井下电极埋深不同)进行地电阻率观测。这种观测方式不但能有效抑制地表干扰,而且能有效化解地震观测与当地经济和社会发展之间的矛盾。山东、河北等地多年前就开始了地电井下观测,供电、测量电极均置于井底(王帮本等,1981;孟庆武等,1991;孙承德等,1996、1998),但是,在这些早期建设的 10多个井下地电阻率观测台站中仅广东河源台至今仍在持续观测,其余台站全部停测。近年来,随着台站所在地经济建设的高速发展,地表大极距、多方位的地电阻率观测遇到的观测环境恶化的问题日趋严重,因此建设井下观测装置被重新重视起来。2008年以来,在全国地电台网技术管理部门和地电学科专家的推动下,我国开始陆续发展井下地电阻率台站。2010年以来先后建设了江苏海安台、河北大柏舍台、陕西合阳台、甘肃天水台和平凉台等10多个井下地电阻率台站,继续进行实验观测,并开展了井下观测技术、方法理论方面的研究(聂永安等,2010;解滔等,2012、2016;毛先进等,2014;杨兴悦,2012)。除了规避地表人为的观测环境干扰,井下地电观测还能较好地降低因浅层潜水升降和介质含水率季节性增减所引起的视电阻率年变化以及获得地表以下较深部介质的电性变化的信息。

在上述井下地电阻率观测台站中,甘肃平凉台建设了井下多层水平观测装置,供电极距大,并具有完整的台址“十子”电测深资料。本文以平凉台4层电性结构为例,依据解滔等(2016)提供的程序,计算了平凉台4层水平层状均匀介质中随观测极距和电极埋深变化时的各层介质的影响系数,通过各层介质影响系数的大小评估了平凉台井下观测对地表及浅层干扰的抑制能力,分析结果也可为在类似台址电性结构中实施井下地电阻率观测时选择电极埋深和供电极距提供参考。

1 平凉台井下地电阻率观测简介

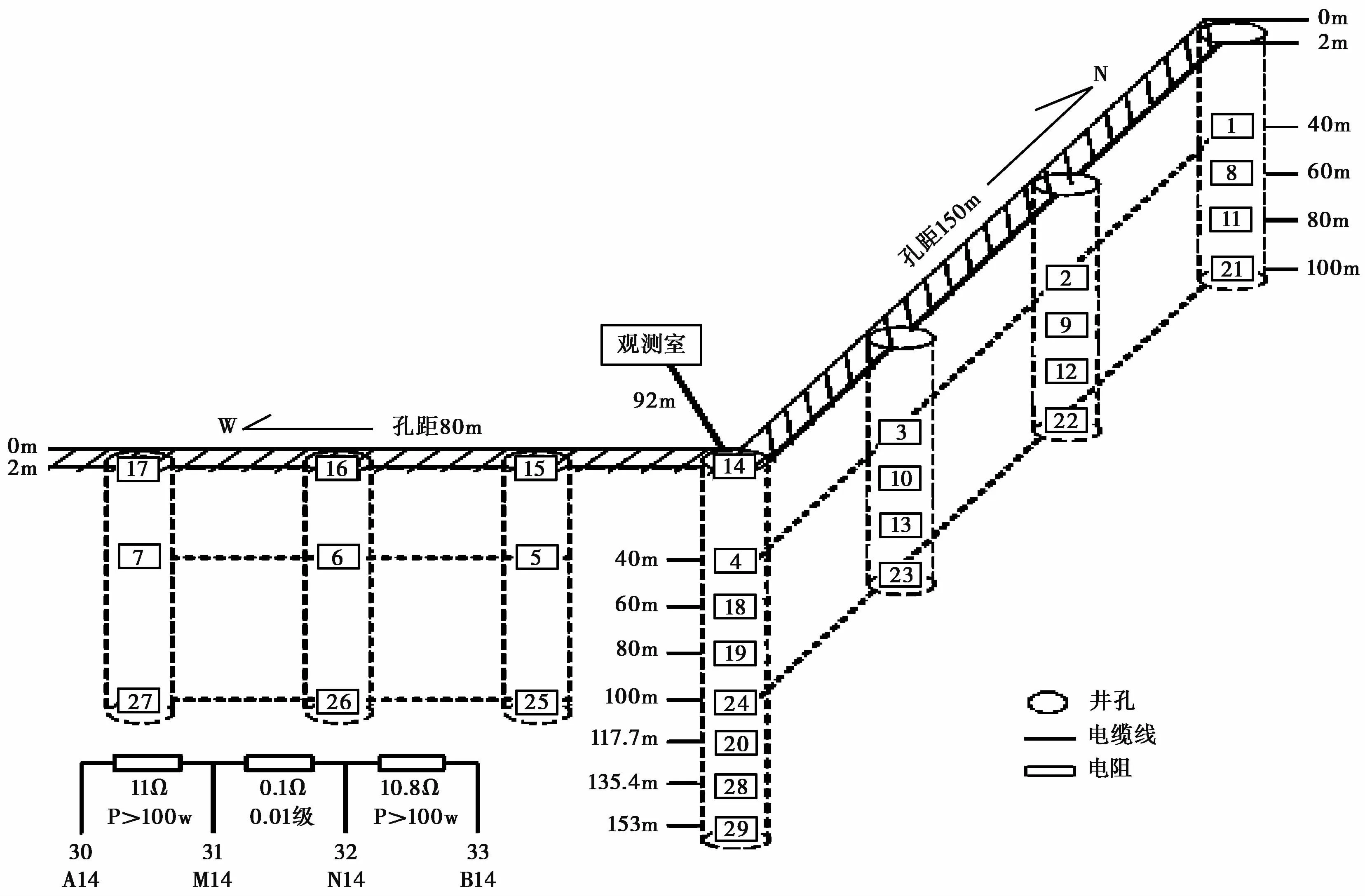

平凉台位于南北地震带北段的六盘山断陷带东麓大断裂的东侧,即陇西旋卷构造系向南收敛的区域,地处平凉市西郊崆峒乡辖区内,距市区约11km,位于崆峒乡政府所在地寨子街的西侧。平凉台地表地电阻率观测项目始测于1975年12月,自1997年迁建后,观测资料连续可靠,但近几年随着当地社会经济的发展,观测环境遭到了破坏,观测资料受干扰明显,以广成山庄施工及运营干扰为主要干扰因素。2012年4月中旬,测区内修建了平定高速公路,其平凉西出口横穿整个测区,观测场地遭受环境干扰影响更加严重,地表观测系统已无法正常运行,因此对地表观测装置进行了改建。经专家多次论证,尝试采用了井下地电阻率观测方案(赵斐等,2015)。其井下电阻率观测装置于2014年1月正式运行,目前使用ZD8MI多极距地电仪。观测装置布设NS、EW两个观测方向,每个装置采用对称四极观测装置,井下水平正交布设(图1)。观测装置包括地表观测装置、井下40m水平观测装置、井下60m水平观测装置、井下80m水平观测装置、井下100m水平观测装置、垂直观测装置6个测道和验证测量系统1个测道等,共计14个测道。其中,NS装置供电极距AB=450m,测量极距MN=150m;EW装置供电极距AB=240m,测量极距MN=80m。本文仅对水平观测装置介质影响系数进行分析。

2 地电阻率影响系数理论

根据地电阻率观测影响系数的计算方法,观测到的地电阻率变化可以表述成测区不同区域介质电阻率变化的加权和(钱家栋等,1985),因此,可依据不同的观测极距和不同电极埋深时各区域介质对视电阻率的影响系数来评估井下观测对地表干扰的抑制能力和对深部岩层电阻率变化的响应能力。如果将地电阻率测区划分为任意的n个区域,每一个区域介质电阻率为ρi(i=1,2,…,n)。在测区电性结构与观测装置确定时,地电阻率ρa是各分区介质电阻率的函数,ρi与ρa之间的关系为

图1 平凉台井下地电阻率观测布极

多数情况下,各分区介质电阻率在一定时间内的相对变化非常小,Δρi/ρi远小于1,因此,将式(1)作Taylor级数展开,二阶及高阶项远远小于一阶项,可忽略不计。地电阻率相对变化可以简单地表示为各分区介质电阻率相对变化的加权和,即

式中,Bi称之为影响系数,其表达式为

同时,影响系数Bi满足如下关系,即

测区介质可以按任意大小划分,用数值计算方法讨论各区域介质对地电阻率观测的三维影响系数。这里主要讨论各层介质整体对观测的影响,因而按照n层水平层状结构将测区划分为水平层状的n块区域,采用解析表达式和二级装置滤波器算法计算对称四极装置的视电阻率和相应的影响系数。

3 平凉台井下地电阻率观测影响系数分析

3.1 观测资料

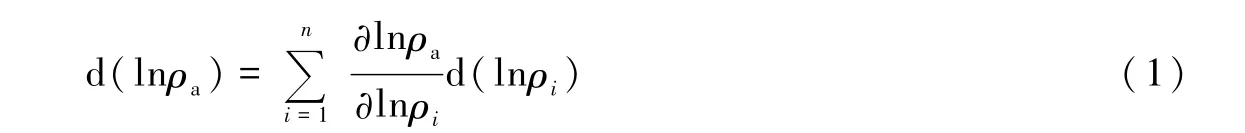

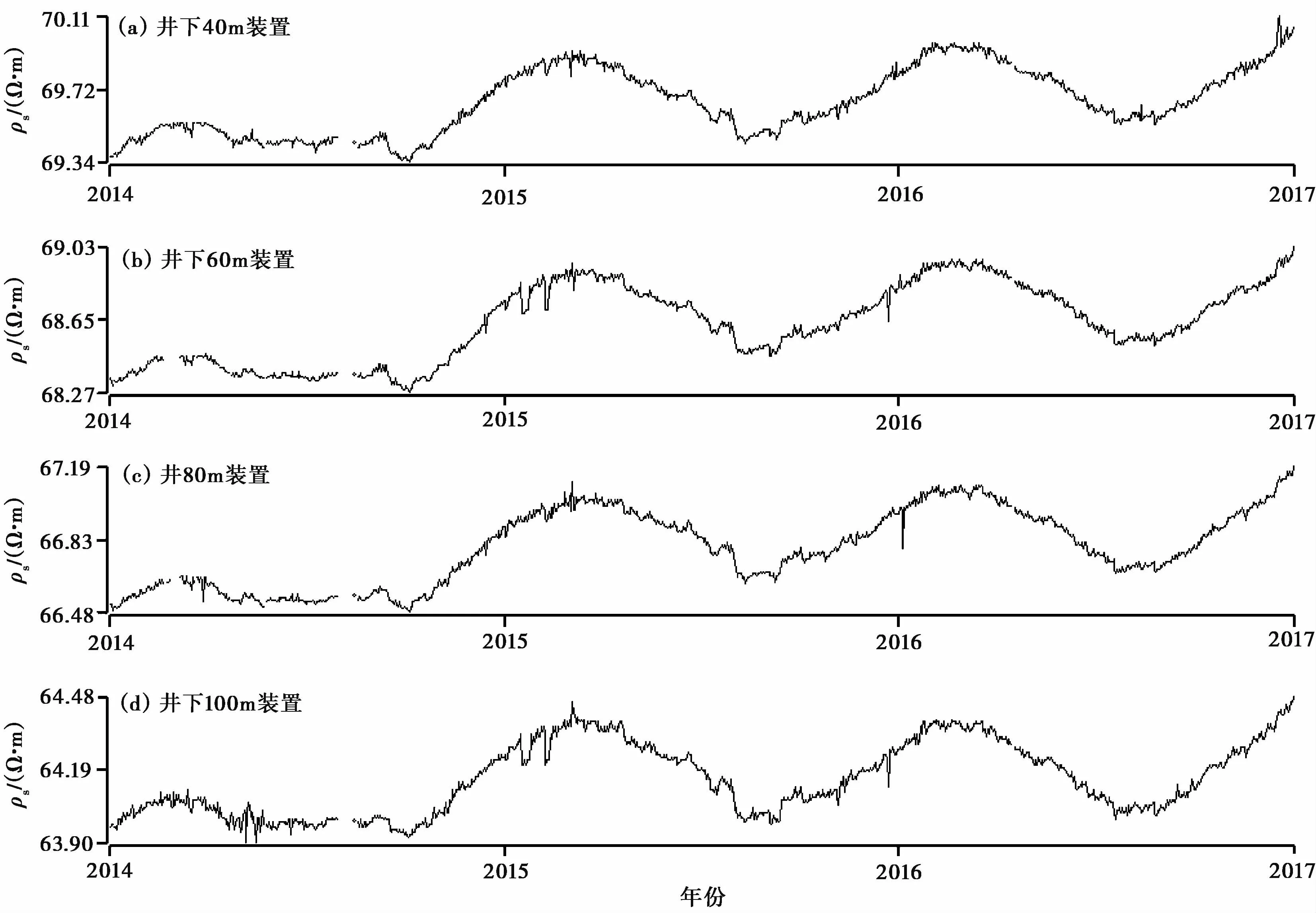

平凉台井下水平观测NS测道2014~2016年日均值资料如图2所示。随着春季降雨量开始增加,地表介质含水率增加,井下地电阻率观测值下降;进入秋冬季节后降雨量减小,地表介质电阻率上升,井下地电阻率观测值上升,表现出明显的“夏高冬低”的年变形态。年变幅度统计如表1所示,年变幅度依次为:井下40m>井下60m>井下80m>井下100m。由此可见,电极埋深越深,年变幅度变化越小。但整体而言,4个测道年变幅度均变化较小。另一方面,图2还显示出4个不同深度的测道地电阻率变化形态较吻合,且同步。

图2 平凉台井下水平观测NS测道地电阻率观测曲线

3.2 影响系数分析

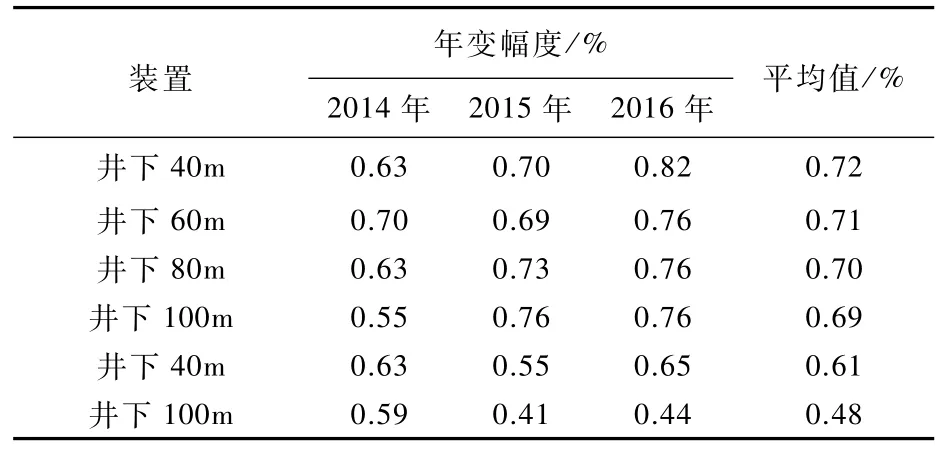

平凉台电测深曲线如图3(a)所示,大致可视为KH型,反演的电性结构如表2所示。依据该电测深曲线在水平层状均匀模型下反演的电性结构如图3(a)所示,第2层为厚度25m的高阻层,底层介质电阻率值也较高。各层介质影响系数随深度变化曲线如图 3(b)所示,当H=0时,第 2、3层介质影响系数较大,说明此时视电阻率的变化主要反映中间两层介质电阻率的变化,第1层介质影响系数为负数(图3(b)中虚线部分)。由地表至第 1、2层分界面(H=34m)过程中,第1层介质影响系数迅速减小,H在第2层介质增加时,第1层介质影响系数则增加;当电极埋深H=100m时,第1、2层介质影响系数较小,约为0.01,此时,视电阻率观测值主要体现第3层介质电阻率的变化,其次是第4层。当电极埋深继续增加时,第1、2、3层介质影响系数迅速减少,趋近于零,第4层影响系数趋近于1,占据主导地位。

表1 平凉台井下水平观测NS测道地电阻率年变幅度统计

图3 平凉台影响系数分析

图3(c)是地表H=0时各层介质影响系数随观测极距的变化,当AB/2较小时,第1层介质影响系数最大,说明此时视电阻率的变化主要反映了表层介质电阻率的变化,当极距AB/2超过120m后,第1层介质影响系数出现负值(图3(c)中虚线部分)。随着 AB/2逐渐增大,第2、3层影响系数先增加,后减小,第4层影响系数则是逐渐增加。

表2 平凉台电测深曲线反演的电性结构

图3(d)是埋深H=100m时各层介质影响系数随观测极距的变化,电极位于第3层。当AB/2较小时,视电阻率主要反映第3层介质电阻率的变化,随着观测极距的增加,第3层介质影响系数逐渐减小,第4层介质影响系数增加,第1层与第2层则是先增加后减小。

平凉台井下地电阻率观测(AB=450m,MN=150m)各层影响系数统计表如表 3所示,B1、B2、B3、B4分别代表水平层状影响系数的第1~4层。整体而言,平凉台井下观测的年变化幅度均较小,地表观测时第1层介质影响系数绝对值要大于井下观测时的影响系数,使得地表观测的年变幅度要大于井下观测的年变幅度。井下观测第1、2层影响系数小于地表观测的影响系数,说明井下观测对浅层介质电阻率的变化干扰具有抑制作用。平凉台井下观测第3、4层介质影响系数均大于地表观测,说明如果孕震作用引起第3、4层介质电阻率的变化,那么平凉台现有的井下观测映震能力要优于地表观测。总之,平凉台井下观测受浅层干扰影响较小,便于资料分析和异常认定,井下观测效果要好于之前的地表观测。

表3 平凉台影响系数统计(AB=450m,MN=150m)

4 对平凉台井下观测装置设计的讨论

井下观测的目的在于抑制地表干扰和突出由孕震引起的深部岩层介质电阻率变化。本文采用水平层状介质模型讨论了平凉台各层介质的影响系数,分析结果表明:在不同电性结构中实施井下观测,发现各层介质影响系数随电极埋深和极距的不同表现出复杂的变化。观测极距固定时,影响系数并非都随着电极埋深的增加而呈现出单调的变化:在某些深度范围内对地表干扰具有放大作用,但只要观测深度足够深,就可以抑制地表干扰,突出深部信息。这与解滔等(2012)所得出的结论一致。电极埋深固定时,影响系数随观测极距的变化也比较复杂;小极距观测时,电极所在层位的电阻率值变化较大,即电极所在层位的影响系数最大;随着极距的增加,地下介质深部信息的反映能力随之增加。

图4是采用图3(a)所示电性结构计算的平凉台各层介质影响系数随观测极距AB和电极埋深H的变化。当极距AB/2=150m,埋深H为0~50m时,第1层介质影响系数变化梯度较大;当极距AB/2>150m,埋深H>50m时,影响系数变化平稳且数值很小。第2层介质在小极距浅层观测时,影响系数为0.4左右,其他情况影响系数都较小,在0.1~0.2之间。在图4所示的观测极距范围内,当电极埋深为170m时,第3层介质影响系数占主导地位,数值在0.6~0.9之间;当电极埋深>170m后,第4层影响系数逐渐增加并占据主导地位。

目前,平凉台井下观测系统中,第3层介质电阻率的变化对观测整体的影响最大。一般认为孕震应力主要引起深部介质电阻率发生变化,观测装置应兼顾反映深部介质的变化。因此,在观测极距AB一定的情况下,电极埋得越深越好。考虑到目前的井下观测技术,平凉台观测装置兼顾第3层和第4层介质电阻率的变化且适当的加大极距较为适宜。从图4中可以看出,观测极距AB/2取200~250m,电极埋深H取170~200m时,就可满足要求。

图4 平凉台各层介质影响系数随观测极距及深度的变化

5 结论

本文通过平凉台电测深曲线反演的电性结构,分析了在4层水平层状介质模型下,该台井下观测各层的介质影响系数,并讨论了如何利用影响系数随电极埋深和观测极距的变化而变化来选择合适的观测极距和电极埋深。结果发现,随着观测深度的增加,各层影响系数并非单调变化,在相同的观测极距下,电极埋深在一定深度范围内时对地表介质季节性干扰具有放大作用;但当电极埋深足够深后,能够有效抑制地表浅层干扰,突出深部介质电阻率的变化信息。对于其他将要进行井下地电阻率改造的台站,需要根据自己台站实际的电性结构计算不同电极埋深及供电极距下的介质影响系数,在保证有效抑制地表干扰和获取深部信息的基础上,找到最佳观测极距及电极埋深。