内镜黏膜下剥离术治疗食管和胃早癌及癌前病变的价值以及术后病理差异分析(附337例报告)

2018-08-31袁媛周炳喜李亚其张建民程黎娜贾长河刘博伟

袁媛,周炳喜,李亚其,张建民,程黎娜,贾长河,刘博伟

(河南省人民医院 消化内科,河南 郑州 450003)

食管癌和胃癌,均是我国的常见恶性肿瘤。近年,随着内镜技术的发展,内镜窄带成像(narrow band imaging,NBI)、放大内镜(magnifying endoscopy,ME)和色素内镜等技术的出现,上消化道早期癌的检出率明显提高。内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)的特点在于能完整地剥离超过2.0 cm的病灶,操作时间短、恢复快、不改变消化道结构、并发症少,较外科手术更容易被患者接受[1],且大大降低了治疗费用及住院时间。通过ESD治疗,可以阻断上消化道恶性肿瘤发生,使早期癌患者的5年生存率接近90.00%。本文对河南省人民医院消化科暨内镜中心337例接受ESD的上消化道早期癌及癌前病变患者的临床病理特征、并发症及术后病理进行总结。

1 资料和方法

1.1 一般资料

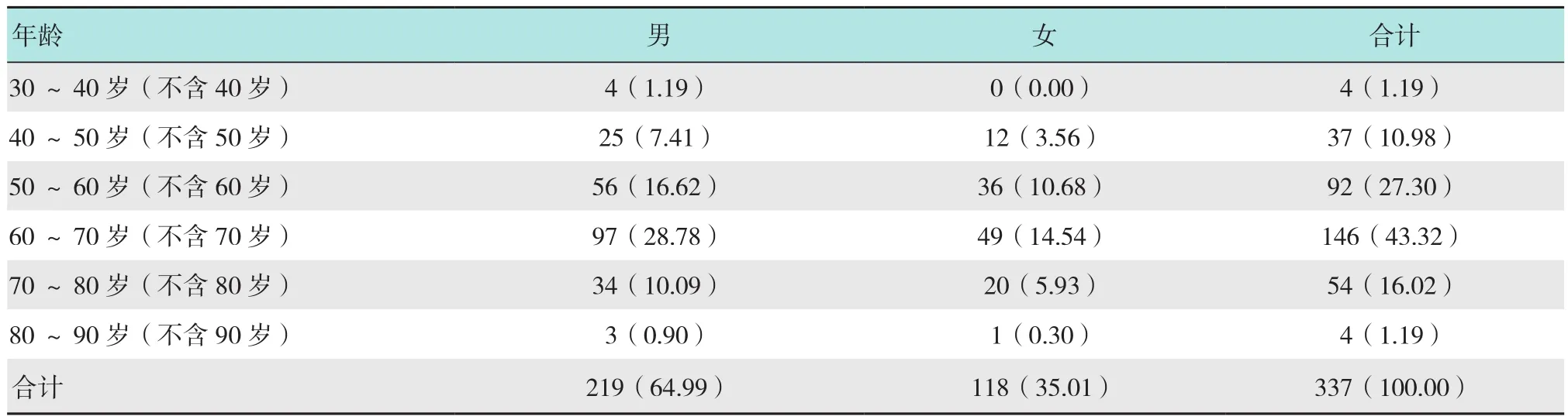

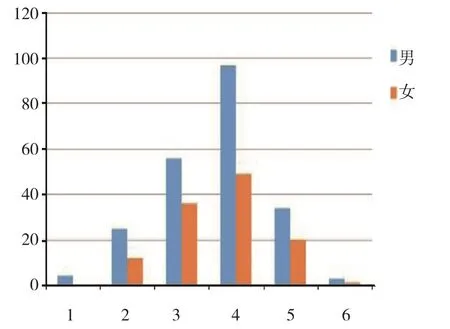

回顾性分析2016年1月-2017年6月在河南省人民医院内镜中心进行电子胃肠镜及组织病理检查确诊为早期食管癌、早期胃癌或癌前病变并行ESD的患者的临床资料共337例。病变位于食管158例,胃176例,食管和胃同时发生病变3例,其中30例包含2个或2个以上部位病变。337例患者中,男219例,女118例,年龄33~82岁,中位年龄62岁,见表1和图1。治疗前临床表现无特异性,主要包括进食哽噎感或吞咽不利感,上腹胀痛,胸骨后及剑突下不适,反酸烧心。

表1 337例早期食管和胃早癌及癌前病变患者的性别及年龄分布 例(%)Table 1 Gender and age distribution of 337 patients with early upper gastrointesinal cancer and precancerous lesions n(%)

图1 337例早期上消化道癌及癌前病变患者的性别及年龄分布Fig.1 Gender and age distribution of 337 patients with early upper gastrointesinal cancer and precancerous lesions

所有病例均经超声内镜(endoscopic ultrasonography,EUS)检查,病变位于黏膜层及黏膜下层浅层,固有肌层未受侵犯。所有病例术前均通过胸、腹部或盆腔CT检查,排除淋巴结转移。所有患者术前检查血红蛋白、红细胞、血小板和凝血功能等无明显异常。术前1周均停用阿司匹林、氯吡格雷或其他解热镇痛药物及抗凝剂。所有患者均行全麻手术,术前均签署手术知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 内镜治疗 对于食管病变ESD治疗前应用Lugol液染色、NBI、ME及EUS检查,确定病变性质及范围;胃部病变应用NBI、ME和EUS等方法观察,部分病例加用靛胭脂染色,以判断病变的范围以及深度。ESD操作方法同常规,采用Dual刀,按“标记-黏膜下注射-切开-剥离”进行,直至病变完全分离。剥离过程中,创面裸露血管止血钳凝固。切除标本取出,10%甲醛固定后送病理检查。

1.2.2 术后处理 术后常规禁食、禁水,常规补液及营养支持,临床应用质子泵抑制剂、止血药和抗生素。24~48 h复查血常规、C-反应蛋白及胸腹正位片,以排除感染、气胸、胸腔积液和消化道穿孔等并发症。根据情况术后48~72 h流质饮食,术后1周~1个月内无渣或少渣、流质或半流质饮食。1个月后恢复正常饮食。

1.2.3 术后随访 术后3、6、12和24个月随诊复查胃镜,必要时进行病理学检查。

2 结果

2.1 发病部位和病变范围

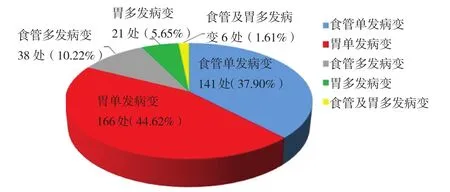

手术共切除病灶372个。372处切除病灶分布情况见图2。其中,食管病灶182个,胃部病灶190个。病变最大径为8.0 cm,范围0.5~8.0 cm。其中食管单发病变141例(37.90%),食管上段10例(2.69%),食管中段81例(21.77%)、食管下段28例(7.53%)、中上段7例(1.89%)、中下段15例(4.03%);食管多发病变17例,共38处(10.22%)病变。胃部单发病变166例(44.62%),胃窦74例(19.89%),贲门39例(10.48%),胃体24例(6.45%),胃角10例(2.69%),贲门胃体交界5例(1.34%),体窦交界5例(1.34%),胃体胃角交界3例(0.81%),底体交界2例(0.54%),胃角胃窦交界2例(0.54%),贲门胃底交界1例(0.27%),残胃吻合口1例(0.27%)。胃多发病变10例,共21处(5.65%)病变。食管及胃多发病变3例,共6处(1.61%)病变。

2.2 术后病理

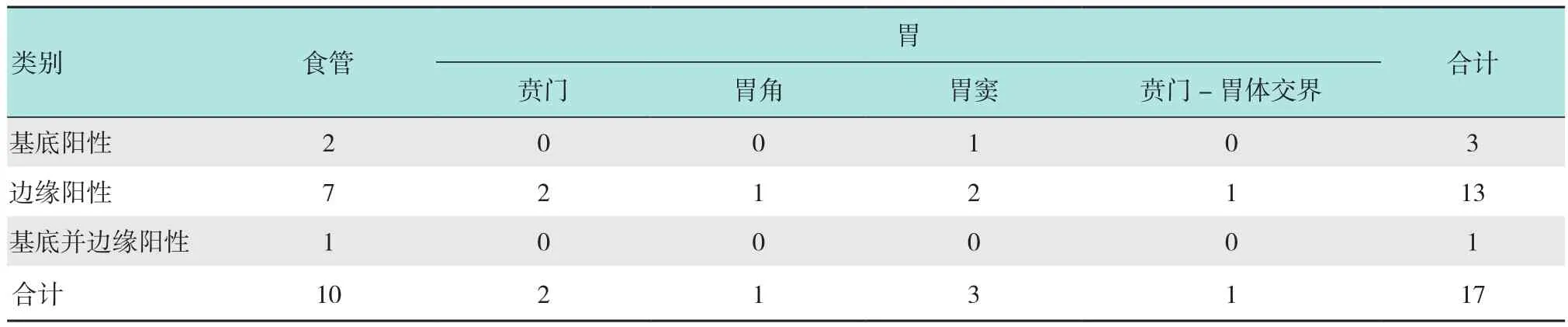

372个切除病灶术后病理显示,高级别上皮内瘤变(high grade intraepithelial neoplasia,HGIN)119例、低级别上皮内瘤变(low grade intraepithelial neoplasia,LGIN)153例,早期癌27例,浸润癌2例,71例证实为炎症或腺瘤样改变。整块切除率100.00%(372/372),完整切除率95.43%(355/372),治愈性切除率95.43%(355/372)。病灶边缘/基底阳性率4.57%(17/372)。182个食管病灶,ESD术后病理标本边缘/基底阳性10个;190个胃部病灶,术后病理标本边缘/基底阳性7个。见表2。

2.3 术中新发现病灶

337个病例,共有病变372处。与既往检查相比,术中新发现病灶25处,漏检率6.72%(25/372)。其中食管16处,占4.30%(16/372),术后病理HGIN 13例,LGIN 3例;胃新发现病灶9处,占2.42%(9/372),术后病理HGIN 8例,LGIN 1例。

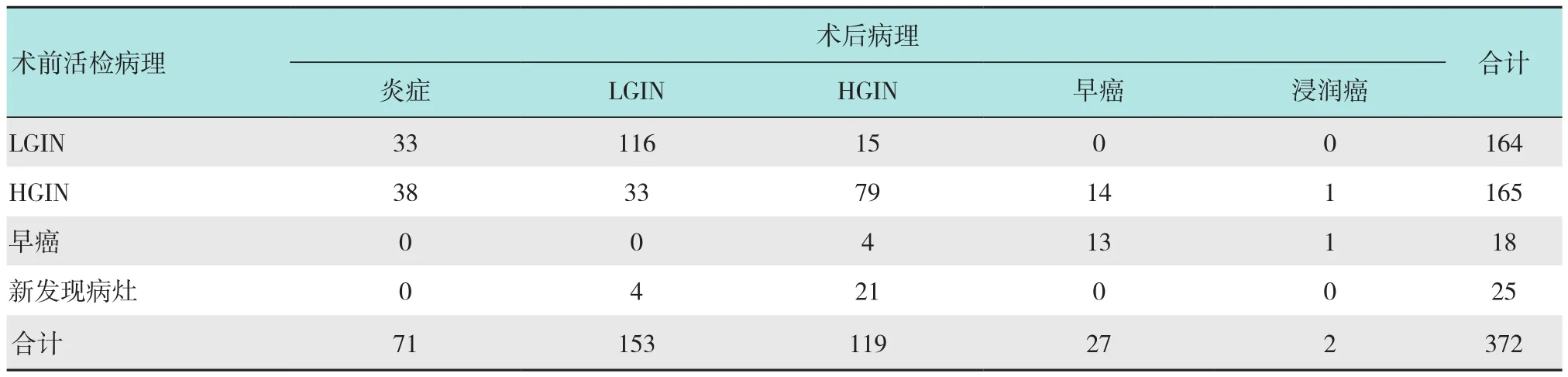

2.4 术前活检诊断与术后病理结果比较

术前钳取活检总正确率为55.91%(208/372)。其中,LGIN诊断正确率70.73%(116/164),HGIN诊断正确率47.88%(79/165),早癌诊断正确率72.22%(13/18)。术前钳取活检的低判率为8.33%(31/372),术前钳取活检高判率为29.03%(108/372)。其中钳取活检对LGIN高判率为21.57%(33/153),对HGIN和早癌的低判率为19.86%(29/146)。见表3。

图2 372处切除病灶分布情况Fig.2 Distribution of resected lesions in 372 cases

表2 ESD术后病理标本切缘/基底阳性结果 例Table 2 Positive margin / basement of pathological specimens after ESD n

2.5 ESD术后并发症发生情况

术后出现迟发性消化道出血10例,急诊胃镜检查提示钛夹提前脱落或裸露创面出血,给予钛夹置入后症状控制;发热13例,血象升高,应用抗生素治疗后,症状可控制;胸腔积液5例,其中1例伴发热,进行胸腔穿刺引流后体温恢复正常。常规于术后3、6、12和24个月随访,其中1例食管ESD患者切除范围超过食管周径3/4,术后2个月发生吞咽困难,胃镜提示食管良性狭窄,给予球囊扩张后症状好转。

表3 术前活检诊断与术后病理结果比较Table 3 Comparison of preoperative biopsy diagnosis with postoperative pathology

3 讨论

消化道早期癌的定义与淋巴结是否转移无关,而是指出现病理改变的部位局限于黏膜和黏膜下层[2]。黏膜的异型增生属于癌前病变,与食管癌、胃癌的发生密切相关。国际抗癌联盟(Union for International Cancer Control,UICC)于2000年版《消化系统肿瘤病理学和遗传学》中,把上皮内瘤变的概念引入胃肠道癌前病变和早期癌,上皮内瘤变更强调肿瘤演进的过程,可分为2级,即LGIN和HGIN[3-4]。LGIN相当于轻度和中度异型增生,HGIN相当于重度异型增生和原位癌。2010年第四版WHO消化系统肿瘤分类中,进一步提出上皮内瘤变包括了所有浸润性癌的癌前病变。早期发现、早期诊断、早期治疗上消化道早期癌及癌前病变,对防治食管癌、胃癌有重要临床意义。

ESD近年来被广泛应用于消化道早癌及癌前病变的治疗中,具有安全、创伤小和恢复快的特点,并能将较大病灶完整、大块切除,且术后可获得准确的病理诊断资料,能有效降低复发率,目前已成为消化道黏膜及黏膜下病变切除的常规治疗方法[5-7]。

内镜活检标本由于取材部位、取材深度及标本数量、大小等的局限,在诊断中存在局限性。国外有研究[8]发现:来自活检标本的病理分化程度是不完全准确的,常规胃镜检查中病变的活检结果难以反映整个病灶的结果。国内有研究发现20.10%的患者术前活检病理和内镜手术后病理不一致[9],术前钳取正确率仅有69.57%[10]。而本研究显示,约20.27%(30/148)患者术后的病理结果较术前明显加重。因ESD术后标本能提供完整的病理,故能更好地评估病情,更好地制定下一步诊疗计划。

本研究发现,与既往检查相比,有6.72%(25/372)的漏检率。提示上消化道早癌可呈多发表现,而且内镜医师在实际操作中需规范操作,确保每个角落均被观察到。本研究显示,在病变检出部位中,食管病变以食管中段检出率最高,为21.77%(81/372),胃部病变以胃窦检出率最高,为19.89%(74/372),其次是贲门 10.48%(39/372),胃体 6.45%(24/372),胃角 2.69%(10/372)。因此,胃镜检查时应重点关注食管中段、胃窦、贲门、胃体、胃角的变化。此外,本研究还发现,15例HGIN病灶术前被认为是LGIN,14例早癌病灶术前被认为是HGIN,2例浸润癌术前被认为是HGIN及早癌,总低估率为20.95%(31/148)。病理的低判,分析可能与活检取材时的偏位以及病变组织的不均匀和散在性分布有关。病理的低判及漏诊也提示,内镜医师需要有能力从不同的黏膜形态改变中判别出良恶性、早期癌及癌前病灶,同时也应加强与病理医师的沟通[11-12]。

本研究发现术后有17例病灶边缘/基底病理阳性。食管病变术前多采用Lugol液染色,可诊断食管早癌及癌前病变,并可协助判断病变边界,联合NBIME,观察病变组织表面黏膜微血管及腺管结构,可更有效地判断病变边界。本研究中7例食管病灶边缘阳性,2例基底阳性,1例边缘和基底均阳性。7例仅边缘阳性患者内镜下随访3个月~1年,尚未发现复发及转移表现,分析是ESD手术切边定界与病变边缘太近所致,因部分患者随访时间短,仍需进一步观察;基底阳性3例患者均行外科追加手术,1例为食管低分化鳞癌、浸润癌,1例为食管中分化鳞癌,1例未发现明确肿瘤细胞。基底阳性可能与ESD操作方式有关,导致剥离深度不够。胃早癌及癌前病变往往通过NBI-ME观察黏膜微血管及腺管结构,并可联合靛胭脂染色。超声胃镜可显示胃壁结构,协助评价早癌的侵犯深度,但存在分期不准确的现象。本研究中7例胃部病灶存在边缘/基底阳性,其中1例胃窦病变基底阳性,病理为印戒细胞癌,患者追加外科手术;其余6例为边缘阳性,患者仍在随访中,目前尚未发现复发及转移表现。国内外文献及指南指出[13-14],单纯水平切缘阳性的非治愈性切除可以密切观察,而对于垂直切缘阳性病例,因术后残留率及淋巴结转移率高,需要追加外科根治术进一步治疗。

综上所述,ESD是治疗上消化道早癌及癌前病变的有效方法。ESD可以提高病理的诊断正确率。ESD术前的病理活检正确率需进一步提高。ESD术后病理边缘/基底阳性,不仅与术前病变的边界及深度判断有关,而且与ESD操作方法有关。