一株野生艾草产红色素内生真菌发酵条件的研究

2018-08-30郑青波廖月姣王福彬马海宜柳玉瑛何亚涛刘俊林

郑青波,廖月姣,王福彬,马海宜,柳玉瑛,何亚涛,刘俊林

(西北民族大学 生命科学与工程学院,甘肃 兰州 730030)

内生真菌(endophytic fungi)是广泛存在于植物体的各个部位,并不导致健康植物出现显著病症或不造成显著伤害的真菌[1],在植物组织中生长繁殖、协同进化,在不断进化的过程中逐渐形成互利共生的关系[2].而生活在具有药用价值植物体内的内生真菌具有广阔的研究前景和利用价值,是一种潜力巨大的生物资源.艾草(Artemisia argyi),是多年生草本植物中的一种,拥有香艾、艾萧、艾蒿等多个别称.艾草的叶部以及其他各个部位都有着奇特香味,是一种家喻户晓的中草药植物,在全国各地都有着广泛分布,且价格低廉、易于获得.明朝医学家李时珍在《本草纲目》一书中记载了有关艾草的药用价值:“艾草有驱邪、净化之功效,有温经活络、延缓衰老之功能.”直到现在民间还流传着“家有三年艾,郎中不用来”的谚语[3-4].目前天然色素因其安全无毒,且具备特有的生理活性和营养价值,深受广大人民群众的追捧[5].植物产生的天然色素存在着品质不易保证,种植受自然条件影响.同时还存在产品加工技术与费用等问题的限制,而内生真菌所产色素则刚好可以较好地弥补这些不足问题.并且内生真菌所产红色素具备生产周期短、不受自然条件限制、产量高等优点,利用内生真菌产色素将会成为未来天然色素的发展趋势[6].然而,目前微生物发酵生产效率低、发酵条件不易控制、易污染等问题导致微生物发酵不利于形成规模化的工业生产[7].因此,优化液态发酵工艺、提高发酵产率,已成为国内外学者研究的热点[8].本研究从野生艾草根部分离得到产红色素的内生真菌WSB22,并采用响应面分析法对该菌液态发酵工艺条件进行优化,旨在不断提高该菌产红色素的量,也为进一步开发、研究、利用该菌产生的红色素奠定基础.

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌株

内生真菌WSB22来源于野生艾草根部分离、筛选、保存.

1.1.2 培养基

马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA): 马铃薯200 g、葡萄糖20 g、琼脂20 g、蒸馏水1 000 mL、pH自然条件.

基础培养基为马铃薯葡萄糖液态培养基(PDB): 马铃薯200 g、葡萄糖20 g、蒸馏水1 000 mL、pH自然条件.

1.1.3 主要仪器与试剂

生物显微镜(麦克奥迪实业集团有限公司);UV-1800紫外可见分光光度计(日本岛津公司);TG16-WS台式高速离心机(湘仪离心机);MaxQ436大型落地式恒温摇床(美国Thermofisher 公司);HWS型智能恒温恒湿箱(宁波东南仪器有限公司);葡萄糖、麦芽糖、果糖、蔗糖等试剂均为国产分析纯.

1.2 方法

1.2.1 培养方法

用接种环挑取1环分离纯化的菌种接种于PDA培养基表面,在30 ℃培养箱中培养10 d.将培养基中的孢子刮落,制成10 mL孢子悬液,吸取1 mL悬液接种于装有40 mL已高压灭菌的PDA液体培养基的50 mL锥形瓶中,在转速110 r/min、温度30 ℃的条件下摇瓶培养8 d.

1.2.2 形态学压片观察

挑取PDA培养基表面的菌落,置于滴有10%的KOH溶液的载玻片上进行压片,通过生物显微镜进行观察.

1.2.3 碳源对发酵效果的影响

以液态发酵培养基为基础,通过OD值的检查,以3%的硝酸铵作为氮源,发酵时间为8 d.在自然pH的基础上,将培养基的碳源设定为3%的葡萄糖、蔗糖、可溶性淀粉、半乳糖和果糖进行液体发酵,根据该菌所产色素的量探究适合发酵的最佳碳源.

1.2.4 氮源对发酵效果的影响

在3%的葡萄糖作为碳源,发酵时间为8 d,自然pH的基础上,将培养基的氮源设定为3%的氯化铵、酵母膏、硝酸铵、硫酸铵和硝酸钾进行液态发酵.将该菌置于不同氮源组份的培养基中进行培养,以探究该菌所产红色素发酵培养的最佳氮源.

1.2.5 发酵时间对发酵效果的影响

本实验以3%的葡萄糖作为碳源,3%的硝酸铵作为氮源,自然pH的基础上,将发酵时间设定为3 d、8 d、12 d、16 d、20 d,探究该菌所产红色素发酵培养的最佳发酵时间.

1.2.6 发酵时间对发酵效果的影响

本实验以3%的葡萄糖作为碳源,3%的硝酸铵作为氮源,发酵时间为8 d的基础上,将发酵pH设定为5、6、7、8、9,探究该菌所产红色素发酵培养的最佳发酵pH值.

1.2.7 色素吸收波长的选择

将发酵液过滤,除去菌丝,于3 000 r/min转速下离心5 min.取上清液于UV-1800 紫外可见分光光度计下进行500~620 nm范围的检测.

1.2.8 中心组合(Box-Behnken)试验设计

在液态培养基的基础上设计不同碳源、氮源、pH、发酵时间等对该菌所产色素的影响,并运用作图软件origin进行图表分析.在单因素实验结果的基础上,以发酵天数、果糖浓度、硝酸铵浓度为自变量,利用Box-Behnken实验设计原理设计三因素三水平实验,并采用Design Expert 8.0.6软件进行数据分析,其因素和水平见表1.

表1 Box-Behnken试验因素与水平

2 结果与分析

2.1 形态学观察

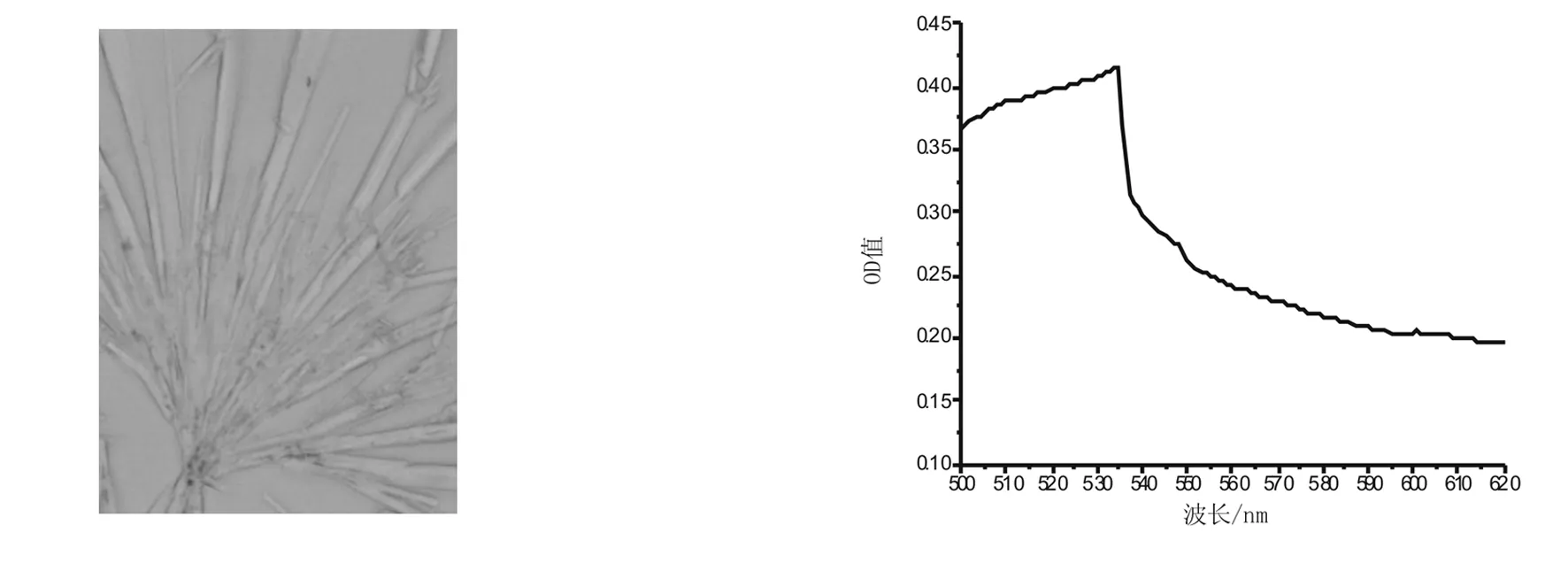

通过观察该菌形态,结果如图1所示.该菌菌丝较粗且发达,分枝丰茂.

2.2 色素吸收波长分析

通过对发酵液波长的测定,在535 nm处呈现最大峰值,因此本实验选取535 nm作为检测波长.

图1 WSB22形态学特征图2 WSB22红色素吸收光谱

2.3 单因素试验结果与分析

2.3.1 碳源种类对红色素产量的影响

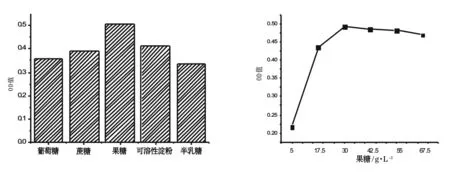

碳源是微生物生长繁殖必不可少的营养源,为微生物代谢生成提供所需的能量与产物碳架[9].本实验分析了不同碳、氮源对发酵效果的影响,结果如图3所示.当果糖作为发酵的碳源时,红色素的产量最高,与其他糖类发酵效果有着较大差异.当基础培养基碳源为果糖且浓度为30 g/L时,红色素产量最高.但果糖的含量过高或者过低,都会造成产物红色素的量减少.

图3 碳源对色素产量的影响

2.3.2 氮源种类对红色素产量的影响

氮源是构成微生物核酸、氨基酸等含氮化合物的重要原料.由于微生物的性质和种类的不同,对氮源的需求也不同,致使代谢产物也存在差异.本研究通过改变氮源的种类,探究不同氮源对该菌所产色素的影响.实验结果如图4所示,当硝酸铵作为无机氮源时,红色素的产量最高.因此硝酸铵可以作为内生真菌WSB22产红色素的最适氮源.当基础培养液硝酸铵浓度为55 g/L时,红色素产量最高.但硝酸铵的含量过高或者过低,都不利于红色素的产生.硝酸铵过低,不利于其菌株的生长与繁殖,过高不利于其红色素的产生.

图4 氮源对色素产量的影响

2.3.3 发酵时间对红色素产量的影响

由图5所示,当发酵时间为16 d左右时,发酵效果最好,产生的红色素量最高;当发酵时间延长,营养物质消耗以及菌株的老化死亡,使发酵效果反而降低,不利于其色素的产生.当液态发酵时间在3 d~16 d时,随发酵时间的增加,产红色素的量也会增加,且呈较快的上升趋势.故本实验选择16 d作为该菌产红色素的最佳发酵时间.

图5不同发酵时间对色素产量的影响图6不同pH对色素产量的影响

2.3.4 pH对红色素产量的影响

微生物的生长繁殖有着自己合适的pH值,如果pH值过低或者是过高都会直接影响菌株的生长代谢,进而影响色素的产量与色泽.当发酵环境的pH适宜时,菌株生长繁殖较好,如图6所示.当pH值为6时,发酵产生的色素含量最高,发酵效果最好,证明该菌产红色素的最适pH为6.

2.4 响应面法实验分析

2.4.1 Box-Behnken试验设计

以单因素试验为基础,根据Box-Behnken方法,利用Design Expert软件[10~11],以发酵时间、果糖浓度、硝酸铵浓度为自变量,以红色素的吸光度为响应值,对试验数据进行分析并得出回归方程:OD=0.52-0.015A-7.125×10-3B+0.02C-0.016AB-3×10-3AC-5.25×10-3BC-0.08A2-0.041B2+4.375×10-3C2.

表2响应面法实验设计

对中心组合获得的回归方程进行方差分析,其结果如表3所示.

表3二次回归模型回归分析

由表3所示,本实验失拟项P=0.354>0.05,因此失拟项不显著,模型预测值与实际值拟和较好、实验设计可靠,适用于发酵工艺的优化. R2= 0.989 2,说明色素产量与发酵时间、果糖浓度和硝酸铵浓度存在线性关系.回归方程的拟合度和可信度高,能够较好地对该菌红色素的发酵工艺进行描述与预测.

2.4.2 响应曲面立体图分析

利用SAS程序对回归方程进行显著特征分析,得到响应面立体图,如图7所示.

由图7可知,当果糖浓度不变时,发酵时间的增加,红色素的OD值先增加后减少;当发酵时间不变时,果糖浓度的增加,红色素的OD值先增加后减少,其等高线趋向椭圆形,说明果糖浓度与发酵时间交互作用明显.当发酵时间不变时,随硝酸铵浓度的增加,红色素的OD值不断增加后急速放缓;当硝酸铵浓度不变时,随发酵时间的增加,红色素的OD值先增加后减少,其等高线趋向椭圆形.说明发酵时间与硝酸铵浓度交互作用明显.当果糖浓度不变时,随硝酸铵浓度的增加,红色素的OD值不断增加后又急速放缓;当硝酸铵浓度不变时,果糖浓度的增加,红色素的OD值先增加后减少,其等高线趋向椭圆形.说明果糖浓度与硝酸铵浓度交互作用明显.

图7 各种因素交互作用的响应面图

2.4.3 验证分析

通过软件分析得到色素提取的最优条件为发酵时间14.19 d、果糖浓度28.61 g/L、硝酸铵52.11 g/L、OD预测值为0.533 7.但考虑到实际情况,将发酵工艺因素调整为发酵时间14 d、果糖浓度29 g/L、硝酸铵52 g/L,并经过3次重复试验,得实际OD值为0.529,相对误差小于1%.因此,通过响应面优化实验设计得到的内生真菌WSB22产红色素发酵工艺条件准确可靠.

3 结论

通过对WSB22产红色素真菌的发酵条件进行单因素试验和响应面法分析,得到发酵时间、果糖浓度、硝酸铵浓度的回归方程:OD=0.52-0.015A-7.125×10-3B+0.02C-0.016AB-3×10-3AC-5.25×10-3BC-0.08A2-0.041B2+4.375×10-3C2.结合实际操作的可行性,优化得到最佳工艺条件为:发酵时间 14 d、果糖浓度29 g/L、硝酸铵52 g/L,使发酵产生的红色素显著性提高,说明了响应面分析法可以较好地应用于发酵工艺的优化.