公共图书馆智能读者流量系统大数据分析研究

——以深圳图书馆为例

2018-08-30周静晴

周静晴

(深圳图书馆,广东 深圳 518036)

1引言

智能读者流量系统是公共图书馆记录读者流量的必要设施,其数据是公共图书馆大数据资源之一,通过读者流量大数据分析能让图书馆做到“人来人往,心中有数”。它对监控公共安全、了解读者需求、指导图书馆进行发展变革、构建智慧服务模式和保障服务质量具有重要意义。

读者流量易受天气、节假日等因素影响[1],具有不稳定、分布不均、动态变化的特点[2],异常数据会弱化分析效果,影响对读者状态与馆情的掌握。对异常数据的有效清洗能有力地支撑决策。目前知网上对读者流量的研究不多,检索“读者流量”得到26条结果,经查阅,仅11篇是研究图书馆读者流量的相关文献,且关注点多在流量影响因素、读者到馆行为、高校图书馆等角度。

2图书馆读者流量系统技术

伴随着世界图书馆事业走上信息化、网络化的新局面[3],我国公共图书馆读者人次数据统计技术经历了几个阶段,从人工计数,到门禁[4]、闸机计数,到红外计数,再到最新的图像识别计数,技术的进步带来了数据准确性的提升,这直接影响了数据分析质量。

2.1 红外统计系统

红外统计系统采用红外对射技术,对经过感应区域的人阻挡红外线来统计读者数量。该系统通常部署在出入口的安全门处,自动统计读者流通数据,节省空间且外形美观,较多图书馆采用此类设备。然而,在应用中该系统存在如下缺陷:红外光极易受外界环境干扰、多人同时经过时易漏数。

2.2 图像识别系统

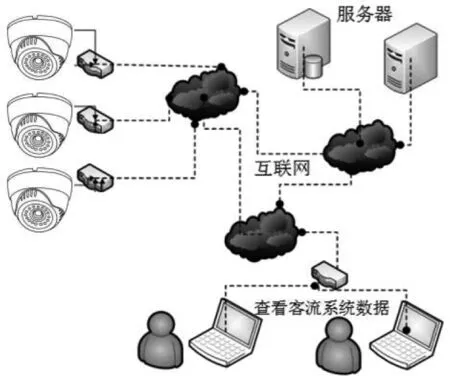

图像识别技术是对前端摄像头图像的捕捉,之后在云端服务器进行图像分析处理,运用图像识别技术识别读者数量与运动方向统计读者流通数据,进馆人数减去出馆人数即得到实时在馆人数。图像识别读者系统拓扑结构如图1所示。机器视觉比人类的生理视觉更准确客观,达98%以上,目前深圳图书馆正是应用此技术。

图1 图像识别读者系统拓扑结构

2.3 无线网读者定位系统

无线网读者定位利用无线网络AP的GIS(地理信息系统)技术生成虚拟热图,根据移动终端完成对读者的定位与计数[5]。在移动互联网时代,终端数量可认为接近读者数量。定位依靠三个以上AP的距离来实现。结合场馆地图绘制的读者分布图可直观反映读者分布情况,并记录运动轨迹。该定位系统算法仍在优化阶段,在智能终端和移动图书馆软件的普及下,笔者看好此技术。

3图书馆读者流通系统数据分析

在大数据里,个别异常的数据情况对分析结果的影响会被有效弱化。由于深圳图书馆是逢周一闭馆,下面将分别分析除了周一以外情况下的读者流量。

3.1 工作日读者流通数据分析

以2016年春节一周后的2月9日至2017年8月25日这段数据进行分析(如图2)。排除期间星期二的节假日(2016年10月4日,2017年的1月31日、4月4日、5月30日),共78条数据,星期二平均进馆人次为20 394。排除期间星期三的节假日(2016年10月5日、2017年2月1日),共79条数据,星期三均值为19 013。排除期间星期四的节假日(2016年的6月9日、9月15日、10月6日,2017年2月2日),共77条数据,星期四均值为19 623。排除期间星期五的节假日(2016年的6月10日、9月16日、10月7日,2017年1月27日),共77条数据,星期四均值为19 899人次。

图2 一周工作日读者进馆情况统计

图2中有5个最低点,经查发现[6],其中三个最低点是因为大暴雨,一个最低点是因为当日小雨,天气较差,还有一个最低点是9月13日,该日图书馆正门入口监控设备故障维修,因此,9月13日的读者流量数据是无效的。剔除这条无效数据,重新计算周二均值为20 580人次。一周均值流量如图3所示,由深圳图书馆工作日开馆的平均读者流通数据可看出,工作日读者流量依然呈现“U”型走势,读者流量依次是:星期二>星期五>星期四>星期三。工作日读者进馆数量每天20 000人次左右。

图3 2017年1月到8月工作日平均进馆人次比较

3.2 特殊时期读者流量分析

3.2.1 周末读者流量分析

由图4所示,深圳图书馆大多数周末进馆人次处于4万到5万人之间,是工作日进馆人次的一倍。暑假期间达到高峰的频率相较平时更高,但进馆人次并未明显增加。

图4 2017年1月至8月周末进馆人次统计

图5 2017年暑假进馆人次统计

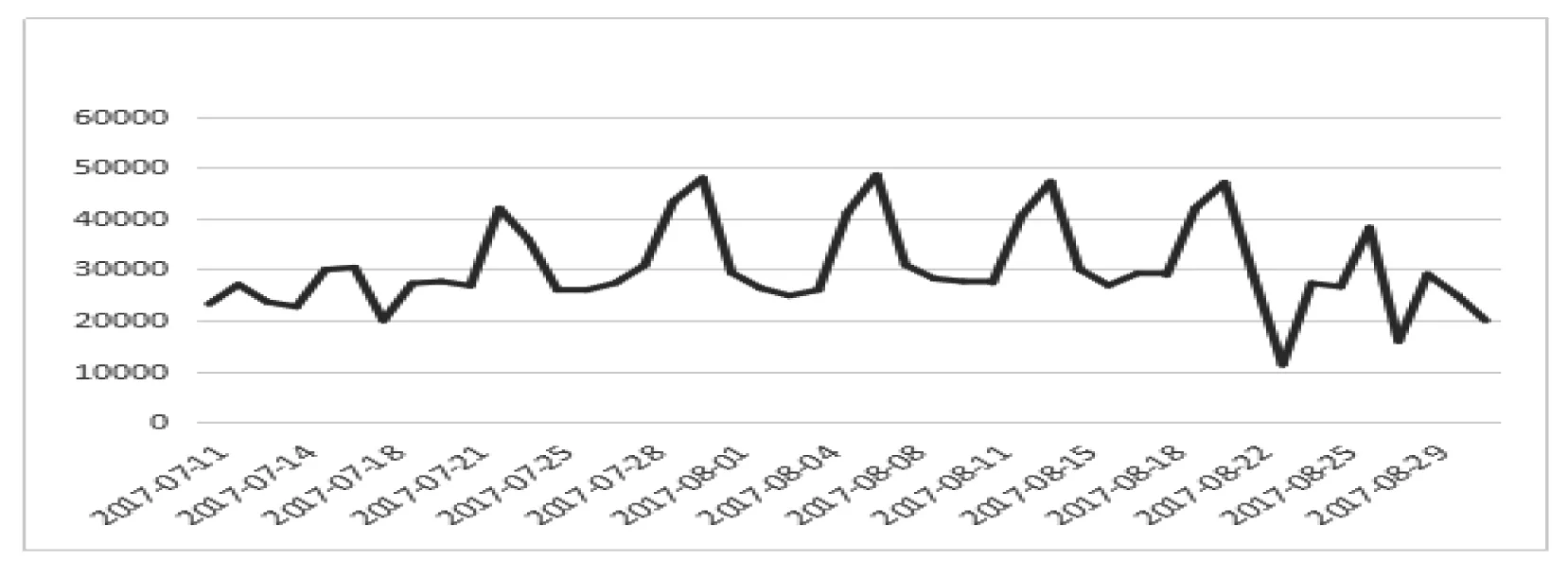

3.2.2 暑假读者流量分析

每年七八月是学校的暑假,暑假每周进馆人数具有规律,如图5所示,每周末均为峰值,工作日进馆人数较为稳定。深圳图书馆暑假工作日日均流量26 381人次,最多时达3万人。暑假周末日均进馆流量39 298人次,最多时达48 566人次,是平时工作日流量的一倍。在周末两日天气晴好的情况下,周日进馆人次约比周六多5 000至7 000人次。

3.2.3 节假日读者流量分析

图4中最低点是2017年春节,当天仍有10 194人次到馆。在这一家团圆的节日里,部分市民选择携家人一起来图书馆借书的方式迎接新年,而另一部分读者孤身在深过年,图书馆能为他们做些什么来让他们感受社会对他们的关爱呢?除了春节和清明节、中秋节读者比平日减少以外,其他节日人流与周末高峰人流相近,特别是国庆期间人流增加最多。在节假日时段分析时,通常节假日第一天开馆时读者较少,中下午进馆人次陡增。

3.3 年度读者流量分析

3.3.1 月度流量变化分析

图6 2013年~2017年月进馆人次比较

近五年,深圳图书馆每月进馆人次统计情况如图6。在天气平稳、少台风[7]的上半年可看出,每年图书馆的读者数量在稳健增长。一方面说明市民越来越重视阅读,另一方面,说明图书馆的读者服务和阅读推广工作卓有成效,在互联网信息冲击、电子书盛行的时期能吸引越来越多的读者来图书馆。

2017年1、2月的流量与前4年趋势不同的原因是2017年的春节提前到1月底,春节到馆读者锐减,2017年1月的人数未如预期那么高,而2017年的2月读者数量就会比1月多,因此未像前4年一样下降。受春节影响,图书馆每年最空闲的是2月。春节后,读者阅读热情不减,3月读者流量回升。4月略有回落。随着中期、期末考试的来临,4到6月读者增加。但期末考试的6月读者减少。每年暑假7月和8月是图书馆最繁忙的月份。其后9月随着学校开学[8],流量回落到与5月相当的水平。10月国庆节读者增多,较少有台风等恶劣天气。

3.3.2 每年读者流量同比分析

在深圳这座“全球全民阅读典范城市”里,每年读者流量稳健增长。如图7所示,2014年比2013年增长了近100万人次。2015年小幅增长约50万人次,之后增长放缓,2016年深圳图书馆进馆人次将近800万人次,日均进馆达2万余人次。

图7 每年进馆人次统计分析

图8 2017年1月至8月进馆人次同比分析

据图8所示,2017年深圳图书馆进馆人次同比增长6.68%,按此增长率,预计2017年进馆人次将达约852万人次。届时,年进馆人次将突破7字头,进入8字头时代,对于公共图书馆的服务能力和空间承载将是新的考验。

3.4 日读者流量时空分布

图9 2017年每小时进馆人次比较

排除异常数据影响,提取工作日入馆人数在2万左右的和周末入馆人数在4万到5万之间的时段平均得出图9。可看出在周末,上午10点和午饭后的下午14时到16时前是进馆高峰期。下午14和15时进馆人次每小时超2 500人次,占当日进馆人次的22.4%。晚上来图书馆的读者较少。工作日进馆峰值与周末进馆峰值时间完全相反。工作日期间,早上开馆、12、18时是读者进馆三个高峰期,一方面,与读者吃饭时间吻合;另一方面,与深圳图书馆所处的地理位置有关,图书馆周围商务写字楼林立,白领下班后偏爱来图书馆借阅文献、听学者讲座充电学习等。

3.5 图书馆特殊区域分析

深圳图书馆主要分为4个区域,主馆、少儿区、南书房、讲读厅。少儿区位于主馆旁,14岁以下读者均到少儿区借阅图书。讲读厅占地120平方米,拥有60个阅览座位,可容纳近百人参与活动,全年365天开放,每天开放从早7时直到晚11时,可免费免证自由进入讲读厅进行自修和阅读,此外,读者可定期参与讲读厅举办的各类公益阅读活动。南书房占地350平方米,承担了经典馆藏收藏展阅、举办文化名人讲座、文化类小型展览的功能。由于需要刷读者证进入以及具有经典文化特性,虽面积是讲读厅大一倍多,但读者流量比讲读厅少。

图10 2017年4月和8月各区域读者流量同比分析

对具有抽样特征的4月和8月进行提取如图10所示,分析发现主馆和南书房读者流量相对稳定,增长最少,分别同比增长12.95%和13.02%。暑假讲读厅举办各类少儿公益活动,吸引了很多小朋友和家长的参与,读者流量增长了36.86%。承担借阅少儿图书重任的少儿服务区在暑假迎来井喷式增长,自2009年12月开放以来,各项服务数据居高不下,暑假相比平日同比增长了54.6%的读者。

深圳图书馆总建筑面积49 589m2,馆藏纸质文献450万册,主馆服务台馆员有38人。少儿区面积700m2多,占总面积的1.4%,配置图书8万多册,占馆藏纸质文献的1.7%,在暑假服务人次占总流通量的22%(见图11),服务台馆员2人,仅占5.2%。由此可见,少儿区纸质文献与区域面积占比与主馆相当,但读者流量比例远超主馆,所以在少儿服务区提供的服务和文献不足。

少儿区平时进馆读者日均418人次,暑假工作日日均2 637,暑假的周末高峰期日均5 736。其中,14时进馆最多为758人次,少儿区读者密度小于1平方米/人,且幼儿易乱跑吵闹,少儿区馆员人手不足,存在安全隐患。

图11 2017年暑假各区域读者流量占比图

4思考与建议

4.1 读者服务优化

4.1.1 读者活动时间优化

分析工作日读者流通量的重要性在于它不仅有助于全面了解图书馆人流情况,更是协调图书馆活动的重要途径。根据工作日进馆数据分析发现周二到周五流通量呈现“U”型走势,周二和周五读者较多,周三和周四读者最少,增加这两天的读者活动。与此同时,考虑细分读者群体的空闲时间,图书馆可以将针对中老年的摄影、书画培训安排在周三和周四。

4.1.2 增加读者关怀,构建智慧服务体系

在分析特殊时期时,发现春节当日有一万多人次进馆记录。这里面分为四类读者:一家人途径图书馆感受学习的氛围;热爱阅读的读者;因经济、亲属、工作等原因不能回家过年的;孤身在深过年的。针对这些读者,我们可组织春节传统文化相关的互动活动、送温暖活动等,让读者有排解心理压力的渠道、增加节日氛围。在其他节日里,开展多种形式的读者活动,发挥公共图书馆传承传统文化的作用。在台风等恶劣天气期间,参照“非典”期间的管理经验,制定在特殊情况下利用网络和现代技术,闭馆不停服务[9],构建智慧服务体系。

4.1.3 与时俱进,发现读者服务需求

图书馆早已不是一个只能借书、还书的传统意义上的图书馆。随着互联网时代的发展,新阅读空间不断生长,图书馆开辟创客空间、数字学习空间等特色区域;根据未来更细致的读者流量情况统计开辟的英语角、捐赠换书中心、深圳学者交流传播思想的南书房等哪些区域、哪类活动、哪些学者的活动参加人数更多,增加对读者服务需求的了解。针对这些情况,图书馆应为读者更多提供这类活动,为读者提供优质的文化服务。

4.2 场馆区域和采购策略优化

各区域读者流量的分析,可为场馆空间布局、业务模块的合理规划提供科学依据[10]。主馆和少儿服务区分离,少儿区分为儿童阅览区、幼儿阅览区、多功能活动区三个区域,动静分离,儿童成人阅读互不干扰。若发现某一角落区域流通量较大,路线曲折,可反思分区是否合理。读者感兴趣的图书和活动区域设置到更方便读者的楼层区域。而某些区域读者流通量较少,可思考这类区域是否还有设置的意义,并对这类区域做阅读推广和微信宣传来提升利用率。

图书馆可调整资源采购与分配策略,来提高服务效率和价值。经费分配方面,据少儿区入口高峰期人流情况,建议增加少儿服务区和提高绘本等少儿图书购买经费比例。增加的绘本和少儿图书可以采购读者推荐的图书,增加读者参与度。同时采用辅助性措施,鼓励少儿读者捐赠家里闲置的绘本,为其他小读者丰富阅读资源。在本次分析中少儿区读者密集程度最高,加强安全标识、危急时刻引导读者疏散,营造安全和谐的环境。

4.3 安全生产强化

作为公共文化单位,保障读者安全和公共财产安全是首位。图书馆应根据读者高低峰值分析,针对热点区域优化人力资源配置,对安全隐患预警。从安全生产角度建议如下:根据大众工作日数据分析,开馆、12和18时需增加保安以维持秩序。根据每周数据分析,在周末高峰期,可安排馆员值班,并在读者较少的周三周四补休。周末峰值出现在10、14、15时,这几个时段应加强巡逻,维护阅读氛围。在读者数量超过承载能力时,控制进馆人数。对于特殊区域,如“熊孩子”较多的少儿区[11],安保工作任务更加艰巨。既要增加人员配备,又要重视安保人员的培训,学习合理教育引导的方式维护秩序。

5结束语

读者流量系统大数据分析对图书馆资源配置、重大决策、宏观规划具有指导意义,科学有效的分析非常重要。每年进馆读者量稳健增长,对服务能力是一项严峻的考验。需指出的是,由于公共图书馆具有开放性的特点,读者不用刷卡进出图书馆,一日内多次进出图书馆,因此,进馆人次并不代表当日图书馆服务人数。而图书馆的服务人数又不能仅依靠借还书数量来统计。目前图书馆读者数量统计受技术限制,若未来能解决无线网AP定位识别读者的定位技术难点,通过识别读者证号来辨别读者当日是第几次进入图书馆,与现有统计系统并用,实时记录读者数量,将能获得准确的数据,更有效地研究读者行为。本文通过总结读者流量统计技术、对读者进馆人次的分析研究,为图书馆学会研究读者提供一定的参考,同时希望能引起国内相关研究领域学者们对智能读者流量系统的关注,也希望为下一阶段系统的开发提供一定的背景支持和研究数据支撑。