《宜都红茶厂史料选》初探

2018-08-24李亚隆

李亚隆

政协宜昌市委员会,443000

宜红茶是中国历史名茶,其学术研究一直难以深入,致命缺陷就是史料缺乏。

自2017年9月开始,笔者与宜昌市农科院茶叶研究所徐小云、周颖对宜都红茶厂、宜都市档案馆、宜昌市档案馆和湖北省档案馆有关宜红茶的史料进行了系统的查阅,在湖北省、宜都市档案馆和宜都红茶厂发现了有关宜都红茶厂的档案305卷(其中宜都档案馆有232卷)。此后,笔者同宜都市农业局曹绪勇同志一道,整理编辑了《宜都红茶厂史料选》。这次查阅和整理工作得到宜都市委、政府和宣传部、档案局、文化局、农业局,以及湖北省档案局、中央第二档案馆领导的大力支持。

2017年12月10日,宜都市政府召开《宜都红茶厂史料选》评审会,中国农业科学院茶叶研究所副所长鲁成银等专家认为,《宜都红茶厂史料选》是中国茶叶珍稀的档案史料。

《宜都红茶厂史料选》(以下简称《史料选》)共选入宜都红茶厂从1951年成立至1961年的企业档案和中国茶叶总公司中南公司同时期有关宜都红茶厂的档案共181卷(其中宜都市档案馆108卷、湖北省档案馆73卷),约100万字。《史料选》的面世使宜红茶研究得以进入文献学研究层面,其材料的真实程度、丰富程度和稀有程度,在中国茶叶历史研究中是极为少见的,也为中国茶叶史和“万里茶道”等研究提供了极为珍贵的新文献。

面对突然被推开的“宜红”这扇神秘之门,惊喜之余需要我们潜心研究。近半年来,笔者对《史料选》进行了初步研究,现提出几个问题与大家商榷。

一、宜红是“万里茶道”罕见的“外贸茶”

宜都红茶厂是1951年5月1日由原中国茶叶总公司中南区公司五峰收购处(以下简称“五峰收购处”)改组成立的。从1950年开始,五峰收购处即开始对宜红茶区进行调查,后宜都红茶厂又不断深化,先后于1950年形成《1950年宜红区茶业情况》,1952年形成《宜红茶区概况》等2份调查报告。1951年10月20日,中南区财委会派出中南产业调查组鄂西小组深入宜红茶区调查,形成《五峰长阳石门茶区调查报告》。这3份报告是关于宜红历史最为重要的史料。

1950年,五峰收购处形成的调研报告《1950年宜红区茶业情况》

首先,是调查的严肃性。这些调查不是简单的学术调查,而是为了发展新中国成立之初对外贸易的主要产品——茶叶。其次,是调查的时间。抗日战争时期国民政府湖北省有关机构曾经简单做过调查,但由于当时的动机和条件制约,那次活动未能成为有价值的调研。新中国成立之初的这3份报告是关于宜红茶最早的调研报告。第三,是调查的系统性。调查涉及历史概况、茶区分布、产量统计、毛茶储藏、收购价格、运输路线、运输里程和时间、运输价格等。这样系统的调查此前没有,此后也没有。

1950年,中国茶叶总公司中南区公司明确,宜红茶区包括五峰、鹤峰、石门、长阳4县。1951年,宜红茶区调整为五峰、长阳、宜昌、秭归、兴山、宜都、建始、利川、恩施、巴东、宣恩、鹤峰、石门、慈利、桑植、大庸等2个省、3个专区的16个县。显然,宜红茶区是我国的历史茶区,也正是《茶经》指出的“山南以峡州上”的地方。这个茶区历史上是绿茶和白茶产区,为什么变成了红茶产区?

首先,宜红茶是因为外贸而创制的。光绪年间,广东茶商带来大批江西制茶技工,到此地开设茶号生产红茶。第一个设立茶号的为钧大福,次为林志成、卢次伦,再次为本地人开的义成生、人华、志成等6家。到民国初年,本地人陆续设厂制茶的又有源泰、源太恒、忠信昌、忠信福、福来成、兴泰、裕隆、恒信、成记、云孚、华明、兴记、隆记等13家,前后共计19家。宜红茶区所产的毛红茶绝大多数经五峰县渔洋关集中精制,运往宜都转运汉口。其中顶好的精制米红茶,由英国怡和、太平、杜德、天祥4个洋行和美国美丰银行、德国兴成洋行收购;次等的红茶最初由俄国顺丰、兴太、毕昌、源泰等4个洋行收购,后来由苏联国营的中央协助会收购;再次等的粗老红茶则销往内外蒙古和西北各省。可见,宜红茶不是为中国市场生产的红茶,而是鸦片战争后因为国际市场对红茶需求的激增,由部分商人在鄂西、湘西茶区推动“白茶改红茶”和“绿茶改红茶”而形成的。由于这个茶区茶叶品质好、产量高,使得宜红茶迅速赢得国际声誉。至1920年达到最盛期,仅五峰、鹤峰、长阳和石门4个县就生产宜红茶32 500担(1担=50 kg)。

其次,宜红茶是因为无外贸而衰落的。抗日战争前,五峰县渔洋关精制茶厂仍有六七家,共有工人2 000余人,年产精制红茶7 000余箱。抗日战争爆发,红茶失去销路,各茶号便先后停业,至1940年全部停闭。抗日战争胜利后,由于各茶号厂房被日寇破坏殆尽,宜红茶销路没有恢复。1946年天生茶厂开业,经营不到1年也歇业了。宜红茶区的茶叶分红茶、白茶、绿茶3种,抗日战争前,红茶最多,白茶较少,绿茶最少。新中国成立时,白茶最多,红茶最少。

第三,宜红茶又是因为外贸而复兴的。1949年7月16日,宜昌市解放。同年10月五峰渔洋关解放,当时镇上仅有1 300余人,没有正式的工商业。宜红茶区没有私营茶商,各县商店也无收购茶叶。1950年2月25日,中国茶叶总公司中南区公司在渔洋关组建宜红茶收购站,在宜都成立转运站。当时宜红茶区尚有小部分国民党溃军和土匪,各茶叶收购站的茶叶运输还用武装保护。在这样的条件下,为什么国家如此重视这个区域的宜红茶生产?中国茶叶总公司中南区公司明确指出茶叶工作的任务是:“茶叶是我国对外贸易的重要产品,这次我国和苏联所签订的中苏贸易协定,关于茶叶一项,即为运苏作偿付交换机器的用途。为了赚钱完成政府给予我们这一重大任务,所以要进行增加茶叶生产,提高茶叶品质,重要的要激励茶农增产的情绪,以谋大量争取外销市场”。新中国成立后,由于《中苏友好同盟条约》的订立及各种贸易协定的签订,宜红茶在苏联重新获得地位,在其他东欧社会主义国家也颇受欢迎。1957年和1960年,苏联专家格尔钠色夫和基尔纳沙夫先后考察宜都红茶厂。

1957年苏联专家格尔钠色夫考察宜都红茶厂

1960年苏联专家基尔纳沙夫考察宜都红茶厂

综上所述,宜红茶从清末诞生,历经清末“一夜成名”、民国时期“一落千丈”、新中国初期“一马当先”(《五峰长阳石门茶区调查报告》分别称之为全盛时期、没落时期和复兴时期),根本的原因在于外贸。宜红与其他茶叶不同,不是从国内市场走向国际的,而是因外贸而生,也因外贸而衰,更因外贸而兴。

2017年6月2日,宜红被纳入欧盟公布的与中国互换100个地理标志产品清单,其在国际的影响力远远超过国内。宜红茶是地道的“外贸茶”,这样的茶叶在“万里茶道”上是罕见的。

二、实物期货贸易贷款是宜红茶生产的调节方式

宜红的“外贸”属性,使得宜红茶叶的生产体系不同于其他茶叶。宜红茶从清末到新中国成立之初,历经3个阶段。第一和第二个阶段,生产体系基本相同,即“洋行+茶商+茶农”。新中国之初宜红生产进入第三阶段,其生产体系调整为“国家茶叶公司+茶农”。但这两类体系在茶叶生产的调节方式上是非常相近的。

宜红茶区的五峰、鹤峰、石门、长阳地处武陵山区,茶农一般不靠茶叶为生,种地、收桐子、割生漆是其主要的生活来源,做茶主要是为了换取盐、油、土布和粮食。由于交通限制,这个地区商品流通不畅,茶农希望用茶叶直接换回所需要的物资,这使得宜红茶的收购方式以实物交易为主。又因宜红生产的扩大是对原有白茶或绿茶生产的调整,茶农对红茶炕房设备投入和红茶市场风险存在诸多担忧和实际困难,故这3个阶段宜红茶收购都实行了茶叶贷款。抗战前,茶农可先向茶号支款,买油、盐、粮食和土布。

1950年初,五峰、鹤峰等茶叶产区历经战乱摧残,茶园大都荒废,年老的红茶师傅大都去世,年轻的茶农已做不好红茶,且有天时和价格的顾虑,茶叶生产几乎停滞。加之刚解放不久,时局尚未稳定,新币尚未下乡,一部分地方匪特溃军尚未完全肃清,普遍出现粮食缺乏,于是国家实施了茶贷政策。五峰收购处根据中国茶叶总公司中南区公司的宜红茶收购方针,于当年在五峰建立了五峰城、水尽司、采花台、富足溪、岗坪收购站,在鹤峰建立了鹤峰城、留驾司、五里坪收购站,在石门建立了泥沙市、深溪河收购站,在长阳建立了城五河、星岩坪、都镇湾收购站,在宜都建立了宜都城收购站共计14个收购站。在地方政府的支持下,依靠当地农会进行宣传,推动了农民茶叶贷款的积极性。

五峰收购处考虑到当地政府无粮可拨,而且当地粮食也无牌价,若采取货币方式放贷,不仅无折合成粮食的价格依据,且可能对当地货币信用带来影响,于是决定以食盐作为主要物资,代替粮食贷放。贷款和回收概按食盐牌价结算。五峰收购处委托宜昌专署贸易公司代购了1亿元的食盐,在宜红茶区当年春茶上市前发放到茶农手中。五峰水尽司是第一个发放贷款的地方,一日即贷出农户200多。1950年3—5月,五峰收购处共投放茶叶贷款总额248 605.9940万元,其中投放物资总值占40.39%。投放的物资为:食盐120 946斤(1斤=0.5kg),计币39 374.7320万元;苞谷445 472斤,计币23 773.6000万元;布匹15 181疋,计币37 265.5797万元。茶叶贷款极大调动了茶农的积极性,当年完成宜红毛茶收购12 659.91担,超过抗日战争前生产水平。

至1950年底,中国茶叶公司中南区公司将宜红茶增产贷款作为工作的首要任务,形成较为完备的工作体系。一是制定了《红茶生产贷款暂行办法》。二是宣传红茶生产的重大意义。中国茶叶公司中南区公司的中苏友好协会支会与中苏友好协会武汉分会,通过印发宣传材料、在报纸电台宣传、召开群众大会等方式,充分阐发《中苏贷款协定》中“以茶运苏”来交换工农业机器的要点,说明了茶叶生产的重要性。三是建立了工作方式。各茶区茶贷以村为单位,经过规定的有关会议后,由各地各有关机构联合组成茶贷委员会,并组织茶贷小组负责办理。茶贷会初步审核贷款申请书后,即送当地政府再行查核,即将申请书加具考语送交工作站复核。工作站转交该地茶叶机构和人民银行组成的茶贷工作队,进行实地调查后核定贷款数额。四是明确了贷款对象。贷款分为冬耕施肥贷款和春茶采制贷款。贷款仅限于贫农和中农。贷款一律不收利息。五是明确了贷放标准。在原有红茶区是每生产1担毛茶贷放大米6斗。在新试制红茶区,每生产1担毛茶贷放大米8斗。贷放标准也可以依据当地实际情况,折发人民币或其他实物。

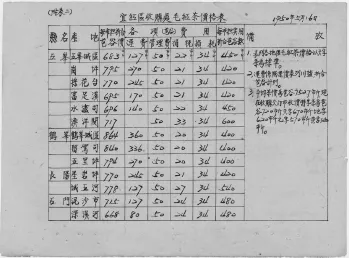

1950年宜红收购毛红茶价格表

茶叶增产贷款中实物发放的核心是合理确定比价。1950年初,宜红区毛红茶收购价格是以中国茶叶公司武汉分公司指示确定的,以五峰渔洋关1担毛红茶合大米3担作为基本标准,外区根据运费、管理费、税收、损耗适当修正。因为宜红茶区不生产大米,于是比照政府征收公粮大米1担折合苞谷225斤,折合出毛红茶与苞谷的比价为1担毛红茶折合苞谷675斤。茶农曾经反映比价不合理,以当时宜都的米价和渔洋关的苞谷价计算本币,每担毛红茶相差15.6万元。五峰收购处为照顾茶农生产利益,区分茶区远近,按原价增加最高20%的加价。另一方面又要求各工作站开展民主评议,由区长、村长、农会主席、农民代表、茶农、茶贩、学校校长和工作站人员等共同评定。五峰水尽司评定毛红茶1担折合苞谷400斤,比收购处定价低50斤;石门深溪河评定毛红茶每担折合苞谷450斤,比收购处定低价30斤,说明收购处确定的价格照顾到了不同地方的茶农利益。

符合实际的收购政策,使得宜红茶区包括五峰、鹤峰、长阳、宜昌、兴山、恩施、秭归、宜都和石门的茶叶产量实现了快速发展,1950年茶叶总产量超过历史最高值达到17 700担,1951年实现翻番达到38 172担,1952年38 810担,1953年41 500担;其中红茶收购1950年12 768担,1951年19 990担,增长56.57%,后两年与其基本持平。宜红茶收购均价1950年为每担21.2993万元,1951年为每担40.1764万元,1952年为每担58.5801万元,比1950年增长175%。茶叶收购价格的增加,不仅促进了茶叶产量的增加,而且推动了茶叶品质的提升,1953年收购茶叶的品质较上年提高20%。

与其他实物价格相比,1担宜红茶1950年可换土布6疋、大米184斤、食盐46斤,1951年可换土布10疋、大米295斤、食盐155斤,1952年可换土布10疋、大米457斤、食盐231斤,1953年可换土布13疋、大米540斤、食盐260斤,茶农生活得到明显改善。宜都红茶厂借势推行中耕施肥贷款,改变了宜红茶区不善中耕的旧习。

采取实物贸易贷款和收购的另外一个原因是,刚解放的渔洋关工商业极为凋敝,宜红茶贷款和收购,正值人民币在茶区的发行,为了防止物价猛涨,经与宜昌专署工商科洽商,五峰宜红茶收购处在宜昌贸易公司购盐,在宜都县商店购土布,运到渔洋关后再转运各收购站,按商店牌价付给茶农。这一办法不仅促进了宜红茶生产,还起到了平抑物价的作用。

1951年,宜红茶区扩大到湖北宜昌专区的五峰、长阳、宜昌、秭归、兴山、当阳,恩施专区的鹤峰、利川、恩施、巴东、宣恩、建始;湖南省常德专区的石门、慈利、桑植、大庸等2个省3个专区16个县的范围,茶区人口5万户、25万人。 (待续)