四川盆地须家河组沉积格局及概念模式

2018-08-20叶芃馨

刘 欣,叶芃馨

中石化中原油田普光分公司,四川 达州

1.引言

前人经过几十年的研究,对四川盆地须家河组沉积体系和沉积模式提出了诸多观点[1],但是从目前的勘探现状来看,无法对其沉积规律和勘探现状作出较好的解释(如“满盆砂”现象)。地层划分、对比是沉积、储层研究的基础[2],如果针对须家河组采用“砂”对“砂”、“泥”对“泥”的地层划分方案,就必须考虑穿时性的可能;沉积与储层的不符合是勘探生产中遇到的最大问题,不仅制约了有利储集区带的优选,还影响对油气藏的准确认识。此外,不能忽略松潘–甘孜海槽对四川盆地须家河沉积期的影响问题。采用“将今论古”与盆地类比的方法,结合沉积背景,提出了四川盆地晚三叠世须家河期为“近海宽浅型敞流湖盆”的新观点(川西北逆冲推覆带为扇三角洲–湖泊沉积体系,其余地区为冲积平原–辫状河三角洲–湖泊沉积体系),有效地解释了须家河组地层划分、对比及“满盆砂”沉积特点等问题,为预测有利储层分布提供理论支持。

2.须家河组沉积格局分析

2.1.沉积概况

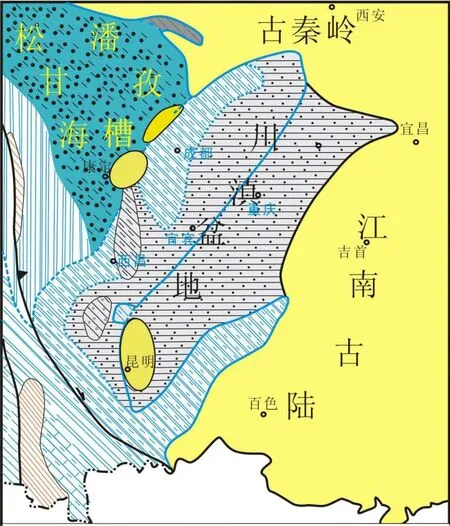

据现存上三叠统资料和古构造背景可知,四川盆地晚三叠世最大沉积范围,西抵龙门山一带和康滇古隆起前缘,北抵米仓山–大巴山一带,东接渝鄂边境,南入黔中一带,其沉积范围远超过现今盆地的界限[3][4]。由于周缘山系的抬升与剥蚀,导致盆地周缘沉积保存不全或缺失,影响了沉积格局的判断(图1)。

Figure 1.The sedimentary characteristics of Late Triassic and the distribution of paleocontinent in Sichuan Basin (Wang Hongzhen, 1986)图1.四川盆地晚三叠世沉积特征及周缘古陆分布图(王鸿祯,1986)

2.2.现代敞流湖盆实例——“满盆砂”的鄱阳湖

鄱阳湖是赣江古河道在新构造运动下不断扩张、长江洪水位上升的背景下形成的,湖底平坦,湖水较浅,平均8.4 m。鄱阳湖接受赣江、修水、抚河、信江及饶河等5条河流的注入,其中赣江入湖形成的三角洲面积最大,可达1544 km2。

在枯水期,鄱阳湖三角洲迅速向前进积,水上沉积影响范围大大增加,湖盆内的悬浮物质供应少,且河水的势能大,悬浮物质能够被河流有效带出,湖盆内则以砂质沉积为主;而在洪水期,由于敞流口的顶托,三角洲快速后退,河水的势能变小,悬浮物质在湖盆内沉积,形成低能的沉积为主体,但是由于洪水期悬浮物质沉积缓慢,厚度薄,下一次枯水期对早黏土物质的冲蚀而很难保存,从而导致以湖盆主体以砂质沉积为主。在湖盆,较长时间段内,砂质沉积可以认为是近似等时的。但形成该种沉积的先决条件是湖盆地形平坦,平坦的地形可形成“枯水一线、洪水一片”的景观。而根据四川盆地须家河组沉积背景可知,湖盆地形平坦,具有溢流通道、多物源体系、海平面的升降与湖平面变化密切相关、构造的阶段性活跃等特点,暗示着须家河期沉积可能为近海畅流型湖盆。平坦沉积地形使低位期四川盆地以水上沉积为主,湖盆面积仅仅局限于川西北山前一线,总体以砂质沉积为主;在湖侵期,湖水快速淹没四川盆地的大部,湖浪可能对先期的水上砂质沉积进行有限改造,后期以泥质沉积为主。该种沉积格局能够对“满盆砂”现象作出较好的解释。

3.近海宽浅型敞流湖盆概念模式的建立

晚三叠世四川盆地古地理总体面貌是东南高、西北低的大平原或准平原,西北部近海[5]。该阶段沉积以陆相(河流、湖泊和辫状河三角洲平原)为主体。但随着海面或地壳的升降,海水可很快地波及平原的相当大部分,使之出现海相化石及某些与海有关的特征,该种海侵或海泛又可很快退缩,使整体具陆相特征的岩系中夹有某些与海相有关的岩层。从须家河组须一段时期到须三段时期,海水向西、最后向四川盆地西南侧退去,影响的范围逐渐变小。四川盆地西南边缘海侵的次数多,持续时间也长,而其东南缘受海的影响则较小。

即使到须四段时期以后,盆地东南部仍是东南高、西北低的倾斜平原,西南缘近海[6]。古地理研究证明,西南缘没有边缘相,四川盆地可能通过并未完全隆升的龙门山岛链与松潘-甘孜海连通海域相连。但湖盆也具有了一定的封闭性,海域的主体部分已离盆地较远,盆地主体仍是一个三角洲平原、湖沼相区,在以三角洲发育为主的时期(如须四、六段砂岩沉积时期),有大河通往海区;而在以湖沼为主的时期(如须五段),近海大湖或湖群可能以某种通道与海区相连。因此,须家河期四川盆地是一个与海密切相关的“陆缘近海宽浅型敞流”湖盆。

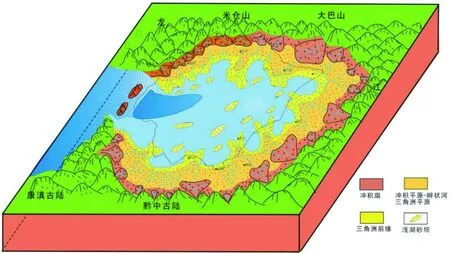

3.1.湖侵期沉积模式

须一、三、五段时期为湖侵期,由于全球海平面升高或者溢出点的变化,从而使盆内大量陆源水体不能很好排出。加之沉积地形平坦,湖侵使四川盆地大部分变为滨浅湖,形成“湖侵一片”的特征。由于该时期对应于构造平静期,先期的剥蚀夷平,导致陆源后退,盆内的粗粒碎屑物源供应减少,细粒碎屑供应增加,从而出现大面积的泥岩分布,部分地区发育滨浅湖砂坝。盆地周缘发育一系列冲积扇群,在冲积扇前发育冲积平原与辫状河三角洲(图2)。

Figure 2.The maximum transgressive sedimentary mode of Late Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin图2.四川盆地晚三叠世须家河期最大湖侵期沉积模式图

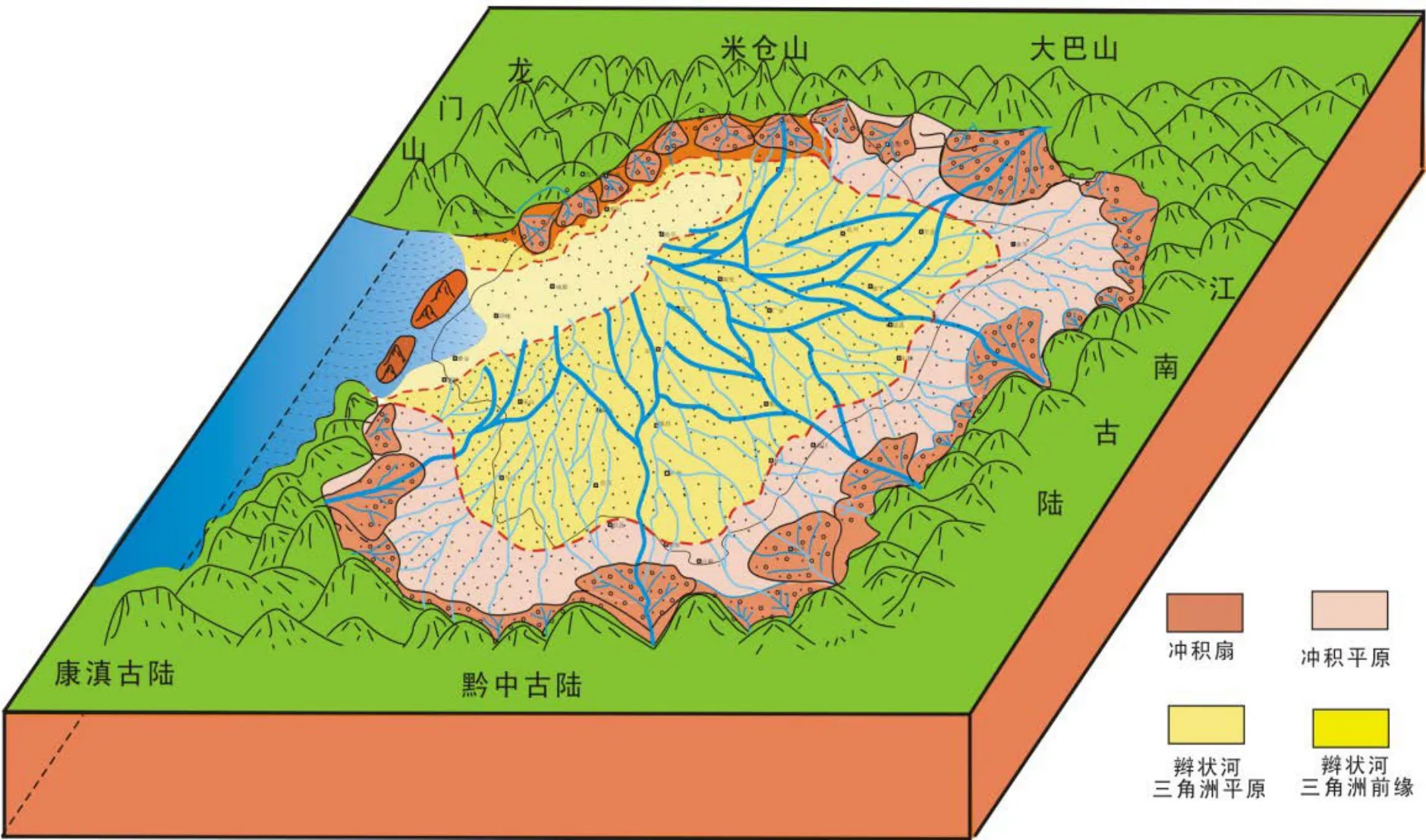

3.2.湖退期沉积模式

而须二、四、六段时期为湖退期,对应于全球海平面下降或者构造导致溢出点相对降低,使盆内水体能够很好排出,从而导致盆内大部分区域沦为水上沉积主体,水下沉积仅仅局限于川西北一线。由于构造回返使陆源区抬升,并向盆地推进,粗粒碎屑物质供应增加,成为了主要陆源。而由于地势平缓,加上湖退期主物源(兴文-纳溪、习水-合江、南川-重庆、利川-忠县-梁平、开江等)体系与次物源快速向北推进,四川盆地须家河期形成了水系发达的以砂质物源为主体的辫状河网。河水携带的细粒悬浮物质通过溢流通道进入松潘–甘孜海槽,从而形成了“满盆砂”的沉积特征。

在盆地中部、南部、东部,须家河组二、四、六段,主要为浅水辫状三角洲沉积,并以平原亚相为主体,前缘亚相主要分布于川西北。该格局形成了分支河道砂体相互叠置、砂体大面积分布的“满盆砂”。四川盆地北部,在须家河中晚期,由于逆冲推覆的影响,主要是冲积扇直接入湖,形成的扇三角洲沉积体系(图 3)。

Figure 3.The lake retrogressive sedimentary mode of the Late Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin图3.四川盆地晚三叠世须家河期湖退期沉积模式

辫状河进入地形平缓的湖盆边缘,河道水流扩散后能量降低,数个分流河道构建枯水线之上的三角洲平原亚相,天然堤、决口扇及分流间洼地等微相发育受到河道不断迁移的限制,靠湖方向废弃河道沉积也被河道携带的大量陆源碎屑冲蚀破坏。三角洲前缘河道同样出现不断的决口、改道和分叉,沉积物大量卸载。在水下分流河道末端形成的河口坝,受湖退期分流河道侵蚀或短时湖侵期湖浪及湖流改造,沉积物成分成熟度和结构成熟度都比较高,尤其在辫状主河道发育区(如丹凤场地区须四段),具有宽、较深和动能较高的特点,形成规模大且分选较好的粗粒砂体,容易形成优质储层。而在非主河道发育区,河道具有窄、浅和动能较低的特点,形成的砂体具有粒度细、分选差和成熟度低的特点,即使具有短暂湖浪的叠加改造,也难以形成优质储层。

4.结论

1)通过对现代沉积实例鄱阳湖的分析,推断形成“满盆砂”需要湖盆地形平坦、具有溢流通道、多物源体系、海平面的升降与湖平面变化密切相关、构造的阶段性活跃等条件。在与四川盆地区须家河组沉积类似的盆地和现代沉积对比的基础上,综合分析四川盆地区须家河组沉积时期的区域地质特征,建立“近海宽浅型敞流湖盆”概念模式。

2)“近海宽浅型敞流湖盆”概念模式下,须一、三、五段时期为湖侵期,四川盆地大部分变为滨浅湖,周缘发育砂坝及冲积扇;须二、四、六段时期为湖退期,四川盆地大部分形成辫状河网及三角洲平原,辫状河主河道发育区宽、深、动能高,砂体分选性好,易形成优质储层,相反在非主河道,河道窄、浅、动能较低,不适于形成储层。