徐冰:艺为何物,艺为本心

2018-08-19韩雅俐

韩雅俐

“徐冰:思想与方法”大型个展在北京尤伦斯当代艺术中心开幕已有数周,展览开幕至今参观人数与日俱增。徐冰作为中国当代艺术最具代表性的艺术家之一,以其独具的艺术语言赋予作品高度社会化的精神内核,以精微而幽默的方式呈现艺术家对当下时代的批判与反思。他秉承了东方文化朴素与睿智的精髓,又直指世界,作品极具前瞻性与警示性;在看似声东击西与错位的面貌之下,多层次的社会议题与文化思考在其中发声与相互激荡,通过对旧有艺术语言的改造与新语言的创造,为观众提供了多种进入与探索的通道。

本次展览作为徐冰在北京地区最全面的回顾性展览,梳理了艺术家自20世纪70年代开始至今40余年的创作历程,集中呈现了其所有重要系列的作品,其中囊括了版画、素描、装置、文献记录、手稿、影像、纪录片等多种形式,通过文献实物相结合的方式勾勒出其艺术探索的完整轨迹。此次展览虽为个展,却呈现出大型群展的风貌,其作品样式之丰富,创作形态之多样,在国内艺术家群体中实属少见。为了营造展览的立体效果,尤伦斯当代艺术中心开放了其所有的展览空间,精心布置展览现场,在1800平方米的空间中,展出了徐冰40年来创作的60余件作品,其中不少作品为首次在京展出。

展览链接:

徐冰:思想与方法

展览时间:2018年7月21日—10月18日

展览地点:尤伦斯当代艺术中心(UCCA)

展览现场

艺术家徐冰

徐冰 烟草计划(局部) 1999—2011年

徐冰 何处惹尘埃 2004—2018年

作为中国艺术的先锋代表,徐冰的作品常常与中国当代艺术的发展息息相关,却不晦涩难懂,以朴实、自然的方式融入不同观看阶层的审美习惯中。纵观整个展览,除了体量、数量庞大以外,其作品主题、题材也不一而足,在多条不同的线索上交叉进行。这种创作模式正印证了徐冰所说,作为艺术家,他试图寻找一个闭合的圆形轨迹,试图寻找自我的方法论。

整个展览分为三个部分:作品《天书》(1987—1991)、《鬼打墙》(1990—1991)和《背后的故事》(2004至今)等展示了徐冰对于意指系统、文本性与语言困境的冥思;作品《A,B,C...》(1991)、《艺术为人民》(1999)与《英文方块字书法》(1994至今)等记录了艺术家在文化杂糅、文化差异和跨文化语境等方面的实践探索;作品《烟草计划》(2000至今)、《凤凰》(2008)、《地书》(2003至今),以及首部电影《蜻蜓之眼》(2017),则共同探讨了在过去的百年间席卷中国及整个世界的经济与地缘政治转变。此外,展览还展出了徐冰于中学时期摹写的《多宝塔碑》临帖(1971),以及依据北宋郭熙的作品特地为UCCA创作的《背后的故事:树色平远图》(2018)。

一、“书”之滥觞

20世纪70年代,在北京山区插队务农的徐冰与当地农民和知青共同创办了手工油印刊物《烂漫山花》(1975—1977),他以此为契机,积累了许多对于汉字间架结构中所蕴含的社会政治含义的认识,为之后的“天书”系列(1987—1991)及其衍生系列埋下了伏笔,成为“书”之滥觞。“文革”后,他回到北京并被中央美术学院录取,进入版画系学习,学习期间的创作《碎玉集》(1977—1983)是一套袖珍的木刻版画,有150多幅,表达了他对于插队时期纯朴平淡的乡村生活的留恋之情。之后在研究生阶段创作了《五个复数系列》(1987—1988),他直接将版画的“复制性”加以提炼,记录了一般不公开的刻制木版的过程,自此开始,“过程”作为“观念”展现的一种形式,在其作品中显露。

到了80年代末期,《天书》以“伪汉字”的形式亮相国际,该“书”共印制了120套,每套四册,共604页,通过活字印刷与宋代版式制作相结合,构成了一本不可读之“书”。关于《天书》徐冰有一段非常著名的论述,他说:“1986年的某一天,我在想一件别的事情时,却想到要做一本谁都读不懂的书,这个想法让我激动……”于是他开始着手创作,一做就是四年,在回忆起那四年的时光时,他说那是他最刻苦的一段日子,“一个人用了四年,做了一件什么都没有说的事情”。

《天书》是徐冰走向国际的第一步,之后又创作了巨幅版画作品《鬼打墙》(1990—1991)——去拓印一个巨大的自然物北京金山岭长城。这件作品比《天书》更加无法阅读,巨大的尺度混杂了自然与人文、历史的印记,是对存在于真实时空中的历史遗迹进行了一种“如实的扭曲复制”,它揭示出中国历史遥远而观念化的存在。

由此可见,徐冰早期的作品大都建立在研究文化、语言及传统知识体系之上,而到了20世纪90年代初期,他移居美国纽约,文化的碰撞使他开始有关跨文化与全球化议题的创作。诸如1991年创作的装置作品《A,B,C...》与《后约全书》(1992—1993)展示了艺术家面对全新文化语境的陌生与隔阂之感;《英文方块字书法》系列(1994至今)则进一步将英文以汉字书法的形式进行重构,它和《天书》不一样,这是可阅读的文字,并通过“教室”的形式与观者互动。

徐冰 在美国养蚕系列 1994年至今

徐冰在文字语言上下功夫,“英文”与“中文”的解构、重组是其创作的核心,像2006年为新加坡最大的佛教寺院Kwan-Im寺院创作的《魔毯》也为同源之作。中文笔画与英文字母的结合不仅仅是两种语言的交锋,更是在两种文化的交锋与交融中寻求独立,而这往往产生了一种“陌生化”的倾向,暗含了初至纽约的艺术家对语言交流本质的思考,并与之达成一种和解关系,呈现出中西方文化基因嫁接与融合的奇异面貌,将人们旧有的知识概念逼入了一种失去判断支点的境地。

二、寄意于“物”

经过短兵相接式的交流,徐冰对当代艺术的瓶颈有所反思,试图借助人类之外的能量与动物进行“合作”,去摆脱自身所背负的文化重负,并为融入西方做了一系列概念艺术尝试,先后创作了《一个转换案例的研究》(1994,2018)、“在美国养蚕”系列(1994至今)、《熊猫动物园》(1998)及《野斑马》(2002)等。他将来自西方的艺术表达形式与特定的中国传统元素相互交织,展示出中西方文化的交融、碰撞或排斥等复杂关系。

徐冰 天书 综合媒材装置 尺寸可变 1987—1991年 加拿大国家美术馆(渥太华,1998年)展览现场

在本次展览上,《一个转换案例的研究》是以录像和恢复现场的形式加以呈现。徐冰介绍时说:“其实这还是一件历史性的作品——1993年做的方案,1994年初实施。在这次回顾展中,它只是作为这个艺术家在那个时期、在那样的关系中,做过的一个行为。时间过去了,当时参与这件作品的人,现在都是大腕,其实也都开始老去。我觉得这很有意思。如果再呈现一次当时的情境,它会给人很多的反思吧。在时间面前谁都没有办法。这样做的意义并不在这件作品本身,而是在于时间所构成的一种历史感。”而猪身上所印的伪中文、伪英文所代表的人类文明痕迹,与猪所表现出的最本能的行为形成对比。

徐冰 烟草计划 1999—2011年 “徐冰:思想与方法”展览现场 图片来源:TANC

徐冰 英文方块字书法教室 综合媒材装置 尺寸可变 1995—1998年

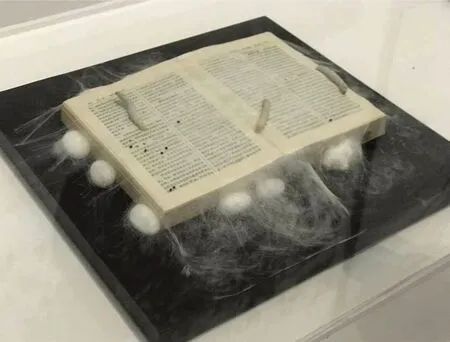

另一件以动物为题材的作品“在美国养蚕”系列像是一个未完待续的创作计划。徐冰自20世纪90年代初期便连续定期地开展养蚕计划,他在现成的书籍上、电脑上、平板上养蚕,使其自然而然地被包裹。“蚕”与“禅”同音,表征着东方的属性,是在用东方思维的方式来处理现当代艺术,其中又充满了不确定的因素。

徐冰 天书 综合媒材装置 尺寸可变 1987—1991年 加拿大国家美术馆(渥太华,1998年)展览现场

除了借用动物表意之外,徐冰还假借烟草表现切身的当下议题。“烟草计划”系列的灵感源于杜克大学所在的城市达勒姆,其中弥漫的烟草味引起了徐冰的注意,于是便开始了“烟草”的主题创作。在此次展览中,《虎皮地毯》引人入胜,它是由50多万支香烟制成,由此探讨烟草与人类漫长而纠葛的复杂关系,反省人类自身的问题和弱点。同时展出的还有《杂书卷》《小红书》《手提电脑》,以及《清明上河图》等。徐冰将烟草与其他材料相结合,以近似社会学的研究方法反思历史与现实、道德与法律、资本与文化、信仰与生存等问题。

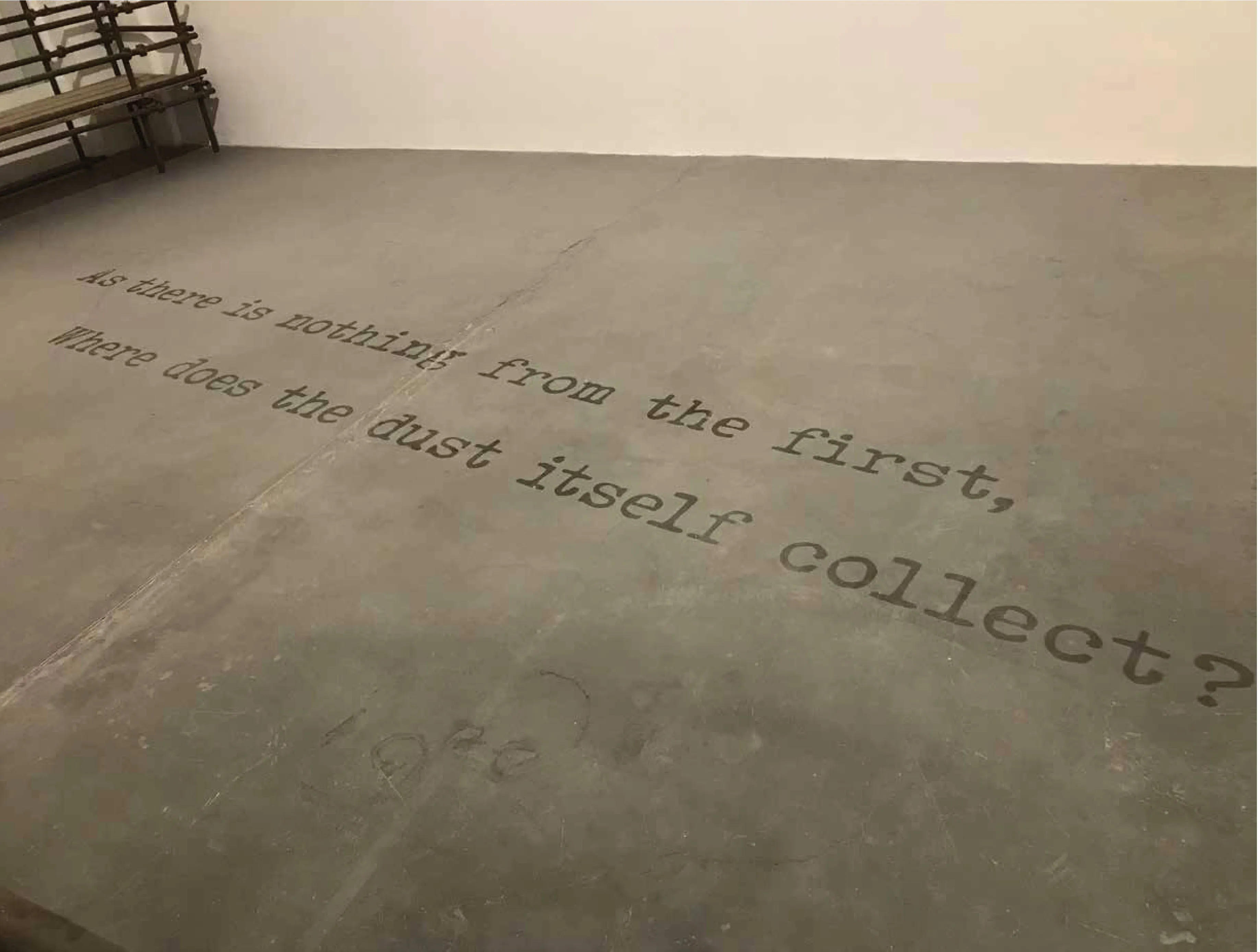

《何处惹尘埃》(2004至今)是以“9·11”事件为出发点,其中的材料均来自“9·11”事件中曼哈顿下城的灰尘。徐冰用这些尘土写下了六祖慧能的一首诗:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?”他用极富东方禅宗思想的妙语来探讨世界事件,是精神能量与物质能量的内涵与外延,在传统语言之外进行探索,检视人类文化交流的内在逻辑。

谈及在美国的经历对他的影响,徐冰说:“人的任何生活经历都会作为一种基因埋在身体里,这是肯定的。我想,在纽约的经历,它主要的影响其实还是让我懂得了任何一个社会里其实都有你很讨厌的东西,而这个社会或者说这种文明,它有价值的东西却往往是被那些你讨厌的东西所包裹的。你必须有能力穿透你不喜欢的东西,继而触及它底下有价值的部分。回到中国也是这样。”

三、无千无万

2007年,回到中国的徐冰被疾速变异的中国现实驱动,创作了一系列新作品,诸如《背后的故事》(2004至今)、《凤凰》(2008—2013)、《蜻蜓之眼》(2017年)等。这些作品明显跳出了他早期所从事的语言及符号体系的探索,开始在更广阔的文化背景之下,反思中国文化性格及其所处的时代现状。《凤凰》(此次展览呈现的为创作手稿及影像资料)是其回国后的第一件大型装置作品,这只长达28米、重六吨的“凤与凰”并列在高空,全部由建筑垃圾和废弃的劳动工具制作而成,在离开“财富中心”的襁褓之后,它也冲破了艺术、资本与政治的边界,成为“政治性”十足的“去政治化”的产物。

而《背后的故事:树色平远图》则延续了“背后的故事”系列的创作风格——干枯植物、麻丝、纸张、编织袋及各种废弃物透过磨砂玻璃“复制”出了一幅具有东方韵味的水墨山水画。而在玻璃背后,是两个截然不同的世界。前面的世界,是中国艺术传统;后面的世界,则是徐冰所发现和解构的另一种真相。它们格格不入,却又完全不可分割,如同天之于地,山之于水,只是徐冰选择的表述方法更为极端而尖锐。正面雾气氤氲、意境空灵的古典山水与其背后垃圾破烂、杂乱无章的现实场景之间构成了一种极强烈的反差。

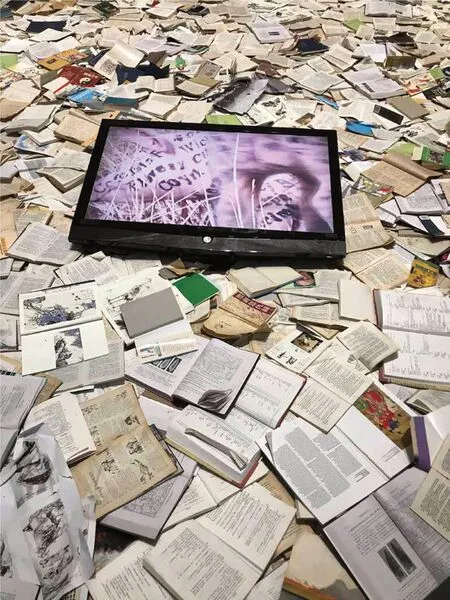

无论是“背后的故事”系列作品还是大型装置《凤凰》,都通过大量的“现成物”进行主题表现,以此构成了其语言文字系统之外最重要的一种创作路径。同为“现成物”作品的还有2017年公映的影片《蜻蜓之眼》,这部由搜集公共监控视频剪辑成片的影片迫使观众去怀疑对“真实”的定义。

影片的主角是一位名为蜻蜓的女子,她在佛寺中带发修行,后下山遇到了男主柯凡……这部看似“追爱”的影片实则是通过各种监控录像拼接而成,是对监控系统、表演、假象、人性的反思。徐冰在接受采访时说:“影片以一个‘大片’的架势来讲述长篇故事,前面加的‘龙标’视频带有一种反讽性,我觉得这其实很有意思,我们不可能得到龙标,这就出现了荒诞性,强化了整个片子的戏仿性。”这部影片究竟讲了什么?是看与被看的关系?是真实与虚拟的转化?是监控与人权的边界?是爱?是轮回?还是什么……大概都不止于此!

徐冰 一个转换案例的研究(静帧) 1993—1994年

徐冰 英文方块字书法教室

徐冰的作品很难用一个词、一种风格、一个主题去加以诠释与命名。他的作品之丰富也不仅仅是一篇文章可以论述清楚的,像《芥子园山水卷》《汉字的性格》《木·林·森》《赫尔辛基喜马拉雅的交换》《猴子捞月》等作品都让观者看到了其创作过程中的实验性,也是在实验中才有了所谓的代表作。正如徐冰所言:“我创作中使用的材料和风格,看起来好像每件作品都跟过去不一样,而且好像都颠覆了前面的作品。但实际上,它里面有一种结实的内在线索。回顾展,当把作品都放在一起的时候,这种内在的揭示就更清楚。从过去的作品里面,就可以看到新作品中有的东西,或者说它已经涉及一种隐约的课题或者内容。过去的作品又可以对新的作品起到注释的作用。”