小学科学地球与宇宙领域教学设计的一般性方法

2018-08-15刘洪

刘洪

本文聚焦小学科学地球与宇宙领域教学的共性,论述了该领域教学的一般思路,指出模拟实验在该领域教学中的运用规则,即模拟实验旨在率先发展学生的相关能力线;具备有关能力后才相应获得相关知识的逻辑性,即所谓的“能力先行,概念后置”。笔者依此理论做指导,以《月相变化》一课做了教学设计的范例。

一、地球与宇宙领域教学的一般性原则

从教材编排来看,小学科学地球与宇宙领域多集中在中高年级段。基于儿童学习理论和观点采择能力的有关论述,并结合教学实践,我们知道该年龄段的儿童正处于由直观思维到抽象思维的过渡时期,这也是很多教师在面对该领域教学时感到颇为为难的原因,很多现象和规律难以在课堂上直观呈现。因此,在开展该领域的教学时我提出应遵循的三条基本原则:首先,该领域的教学我们需要引入大量的模拟实验。其次,在具体的某课时的教学时我们应当注意其在本领域的前后关联性。再次,我们在设计实验教学时还应注意环节的梯度性,遵循“能力先行,概念后置”的原则。

(一)教学设计中模拟实验的应用

首先,模拟实验就是指根据相似性原理用模型来代替研究对象,这种实际存在的研究对象叫“原型”,相应的模型装置叫“模型”。在研究中将模型实验的结果类推到原型上去,揭示研究对象的本质和规律。模型大致可以分为理论模型和实物模型两大类,在该领域的教学和实验中多用实物模型。学生在参与教师设计合理的模拟实验中有利于积累感性认识,有时可以成为学生对“原型”所蕴含的物理规律进行猜想和假设的依据;有时也可以成为学生探究或验证“原型”物理规律的有效证据。以《月相变化》一课教学设计为例,全班分组观察篮球亮面的实验,有助于学生对月相的形成原因进行合理的猜测和假设。学生使用自制教具“月相变化演示器”模拟观察一个月内连续变化的月相,有利于学生在探究月相变化规律中寻找到相关证据。总之,模拟实验是本领域教学最常用也行之有效的实验手段。

(二)教学设计的前后知识关联性原则

在具体的某课时的教学中,我们应当注意其在地球与宇宙领域的前后关联性。学生所有的学习都是建立在某种基础之上的,小学科学的学习也不例外,这也是维果斯基的“最近发展区理论”所表达的内容。依据最近发展区的思想,最近发展区是教学发展的最佳期限,即发展教学最佳期限,在最佳期限内进行的教学是促进儿童发展最佳的教学。教学应根据最近发展区设定。如果只根据儿童智力发展的现有水平来确定教学目的、任务和组织教学,就是指望于儿童发展的昨天,面向已经完成的发展进程。这样的教学从发展意义上说是消极的,而如果不参考儿童已有的水平,而设定过高的发展目标,教学目标自然无法达成,而这种激进的教学更会打击学生的积极性。以《月相变化》一课为例,本课是以上节课《地球的卫星——月球》的相关知识:①月球不发光不透明,②月球的绕地球逆时针公转,③公转周期为农历一个月为基础。之后的《日食和月食》一课作为本课的拓展和延伸,也可以将其看作为是《日食和月食》一课的基础,清楚了本课在该领域的教学作用后,对我们制定本堂课的教学目标就有极其重要的指导性作用。

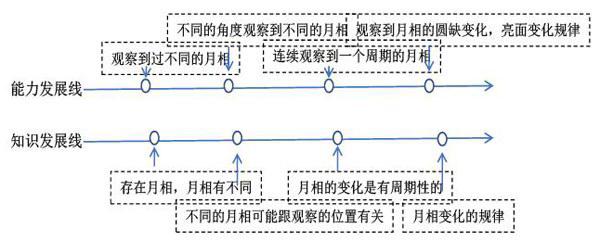

(三)教学设计的“能力先行,概念后置”的原则

教学环节的梯度性做到“能力先行,概念后置”的原则。学生在小学科学的学习过程中总是伴随着两条线的发展延伸,一条为能力发展线,一条是知识发展线。“能力先行,概念后置”的观点认为,学生应首先具备某种能力,再将这种能力转化为相应知识。以《月相变化》一课为例,两条发展线如下:

二、运用一般性原则进行教学设计

以上提及的三点在地球与宇宙领域教学的一般性原则,作为指导具体教学的设计和实施是具有普适性的,接下来本文以教科版小学六年级下册第三单元第二节《月相变化》为例,以一般性原则为指导做一个完整的教学设计,包括:学情分析,教学目标的确定,教学重难点,教学环节。

[学情分析]:学生通过《地球的卫星——月球》一课中制作月球卡,已经获得了月球的相关信息,如: ①月球不发光不透明,②月球的绕地球逆时针公转,③公转周期为农历一个月等。基于这些信息,学生将比较容易了解到形成月相原因。学生在日常生活中比较熟悉十五的月亮很圆,听说过如上弦月、下弦月的月亮,但对其他月相不熟悉,大多数不清楚引起月相变化的原因和在变化过程中所呈现出的规律。

[教学目标]

1.月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫月相。2.认识到月相在不同时期有不同的形状。3.月相的变化是有规律的,月相的形成与月球的公转有关。

[教学重点]:观察不同时期的月相,整理总结出月相變化的规律。

材料准备:篮球一个,强光手电一把,8个典型圆形月相图卡,圆形纸片8张(背面带磁片),记号笔8只,自制教具月相演示器8套,记录单每生一份。

[教学环节]:

师:通过上节课制作月球卡,你了解了月球哪些信息?(板书:①月球不透明不发光②绕地球逆时针公转③公转周期为1个月④画月球公转示意图)

师:月球自己不发光为什么晚上我们可以看见月亮呢?(板书④能反射太阳光)

生:相互补充回答。

设计意图:通过与学生的问答,一方面可以了解学生的真实学习基础,另一方面为解释月相形成做铺垫。

师:你见过那些形状月亮?(我们把地球上看到的圆缺不同的月亮叫作月相(板书:月相))

师:老师这里有一个篮球,它也有不透明不发光的特点,我将它放在教室中间,用手电筒从讲台照射它,请各小组用记号笔用斜线表示篮球黑暗的部分画出你看到它两面的样子。

生:画本小组位置所看到的篮球亮面图。

师:同学们观察你画的篮球亮面图,你想到了什么?

生:它和月相很像。

师:每个小组画的篮球亮面形状是一样的吗?

生:跟月相一样,有圆有缺。

设计意图:1.多名学生回答过后,学生会发现月亮的形状是不同的。从而引出月相的概念;2.用画篮球亮面的活动,来让学生初步感知虽然只是一面被照亮,但是不同的角度看过去,它的形状不同。这便是让学生在活动来获得认识即是“能力先行,概念后置”;3.将模型类比到原型的过程。

师:根据刚才的活动,请同学们猜测:为什么一个月内看到的月相是不一样的?(板书:月相变化与月球公转有关)

生:因为一个月内月球绕地球公转一圈,每天相对地球位置都不同,那么就像我们不同的小组看到的篮球一样,会不一样。

师:你能将你们小组画的“月相”图贴到对应的从地球上看到的月球的位置上吗?

生:对应张贴月相。

师:一个月的月相贴好了,请同学们观察思考月球运动到那里的时候我们可以看到满月呢?

生:根据农历十五是满月回答。

师:农历的一个月该从哪里算起呢?(板书:在相应月相旁标注农历日期)

设计意图:待所有小组张贴完毕,一个月的月相便展现在学生面前,.将月相与日期对应,便于接下来总结一个月周内的月相变化规律。

师:刚才同学们只是在自己小组的位置上看到了一个月相,你们想不想看到一个月连续的月相变化?(一边观察一边做比较,看是否准确)

生:学生操作月相演示器,观察一个月月相的連续变化,将八个位置的月相画在记录单上。

师:请同学们观察上半月和下半月的月相,圆缺变化和亮的朝向各自呈现出什么规律?

(一边说一边将事先准备好的月相按日期从上到下张贴在黑板上)

生:操作月相演示器,观察一个月月相的连续变化,将八个位置的月相画在记录单上。

设计意图:画连续变化的月相,验证黑板上全班的记录是否准确。从上到下的排放,有助于学生寻找亮面朝向的规律。如下图,上半月亮面在右,下半月亮面在左,一目了然。

师:本节课课后坚持观察记录一个月月相,并画在记录单上,同时验证一下我们结论。

设计意图:模拟实验不能成为学生最终的学习成果,实际观察对学生更重要。

三、教学设计点评与总结

本节课的教学设计充分依照文章开头的教育理论做指导,贯彻教学环节设计的梯度性并体现“能力先行,概念后置”的学生学习原则。教学中设计的两个活动均突出了模拟实验的作用,在将“模型”类比到“原型”的过程中,学生获得了较好的能力提升;本课学习之后,学生具备了将农历日期和月相相对应能力,并且日、地、月三者位置关系在两次模拟实验之后也逐渐明晰,特别是初一和十五三者的位置关系,这为《日食和月食》一课做了良好的铺垫。这也在关联性的把握中强调了学习过程的逻辑性,总的来说,本节课的设计是理论指导实践的一次有益示范。