武穴:江城四韵

2018-08-15伍绍东手绘帅圣生叶沁编辑任红

◎ 文 | 伍绍东 手绘 | 帅圣生 叶沁 编辑 | 任红

1

故乡,以前叫广济,以前的县治所在地设在梅川,因一条两岸有梅花的小河而得名。

鄂东的几座江边小城,都因长江的支流而得名:浠水因浠水,蕲春因蕲水,梅川因梅川。梅川流入武山湖,武山湖通过百米港而流入长江。

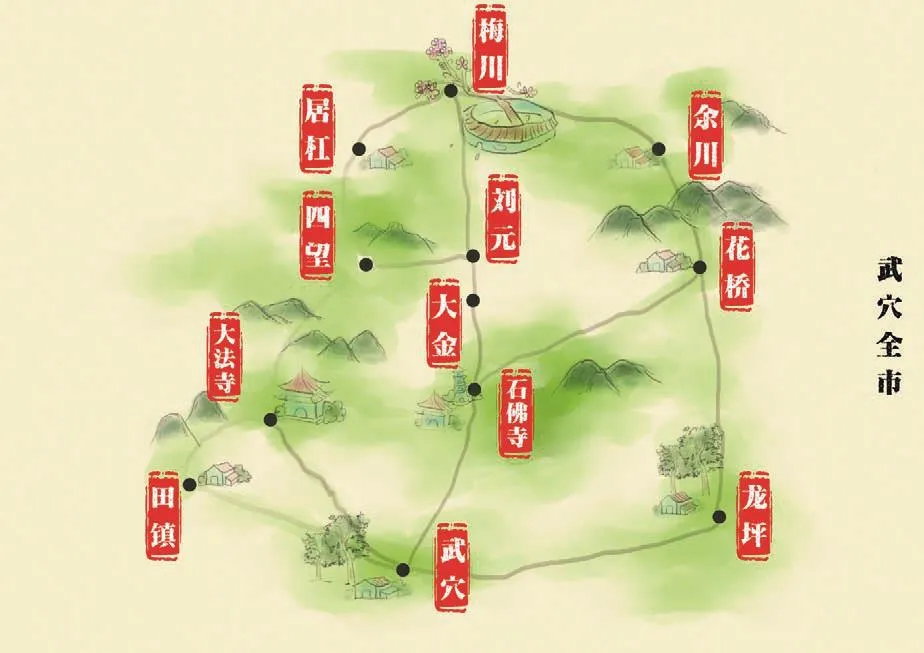

梅川雄踞广济北面,坐北朝南,像是撒一张网,统领着江边几座小镇,三条经线从西到东,分别是四望-大法寺-田镇,大金-石佛寺-武穴港,余川-花桥-龙坪。

四望,因四望山而得名,我高中有一潘同学即四望人,曾出对联“四望山上四望四望”,据说没有下联。大法寺,以无际无涯的油菜花而闻名。田镇,是长江天险,太平军攻打过,日本军攻打过,解放军攻打过。大金,以肥肠粉而闻名。石佛寺,是火车站所在地。花桥是双子镇,挨着的是郑公塔。龙坪,卧在长江边,形状像一条龙,以棉花种植而有名。武穴,原为港口,如今居然代替梅川成为首府,而且,居然代替广济成为县名。

据说刘伯温给故乡算过命,说:“五百年前一堆沙,五百年后千万家,再五百年后,沙还沙。”明朝至今,六百多年了,故乡,已经近百万人了。

公元579年,疲于征战的北周帝宇文阐,囿于长江天堑,无力南进,同时担心长江南岸的南陈反攻,于是在江北我的故乡地界,建立政权,作为屏障。建县取名“永宁”,祈求北周永远安宁。县治所在地在梅川,北靠横冈山,南瞰武山湖,中有梅江穿城而过,流入湖里。

永宁县第一任县令叫司马申。司马申原为河南隶怀州河内(今河南省沁阳县),出身于读书人家。他上任后建章规制,廉洁勤政,永宁县很快出现了新气象。

司马申的的儿子司马道信出生在梅川。今天梅川西街门与南马路交叉口,仍留有道信小时候洗澡的“浴佛井”。道信深受父亲影响,喜爱读书,对佛经尤其钟爱。13岁时候赴安徽向禅宗三祖僧璨拜师,25岁在江西吉州祥符寺剃度受戒,26岁获三祖真传,得承禅宗衣钵,成为四祖。道信与弟子五祖弘忍创立了东山法门,奠定了六祖慧能“直指人心,见性成佛”的中国佛教学说的基础。永宁县,因为道信而一时弘大,故乡遂有了“千庙之县”的盛名。

禅宗受唐朝皇帝器重。道信多次受邀于唐太宗李世民。后来,永宁县因与河南永宁县和江南东道永宁县同名,天宝元年(公元742年),唐玄宗取佛教语“广施佛法,普济众生”之意,将我的故乡改名为广济县。“广济”一词,本来源于《观世音菩萨授记经》:“当发菩提心,广济诸众生。”作为中国禅宗的发祥地,故乡获皇帝赐名,确实实至名归。

2

故乡目前的县城,已经由北边的梅川迁到南边长江边的港口武穴。

据《康熙广济县志》:(武穴)“或云汉以前为邬家阅,人极悍,有精兵,唐号武家阅。”另据何绍基《长江图说》载,“武穴古为大江九穴之一,故明代更名为武家穴,后演变为武穴”。而陈淑先先生所撰《广济人民来自江西瓦砾坝》一文则说:传武穴城区江边最早有24户邬姓船民定居,地点古名乌石矶。先民靠江吃江,最初就是一个渔村,故而此地汉代称为“邬家阅”,以后演变成“武家阅”、“武家穴”,再后来就简称为“武穴”。

武穴为港口,依靠长江而兴起。港口为南京到武汉之间少有的大港、深港,因此晚清时期,故乡很早就被开埠。如今江边仍然有残留的民国建筑。

故乡的街的总体格局,如今越来越像算盘了。纬线五条大街,由南至北分别为沿江大道、永宁大道、广济大道、刊江大道、武穴大道,后四条大道分别是故乡历史上的名字。永宁是北周大象年间名字,广济是唐玄宗起的名,有佛家意味;刊江是误名(原为利河,误作刊);武穴则是新近的名字,源于邬家阅,变音为武家穴。

八条经线,由西到东,分别是大桥引线、凤凰路、未名路(张博也东边那条,向南还未通)、玉湖路、窝陂塘路、民主路、明珠路、金盘路。

纵横分布,经纬分明,这样,县城就被分成26个大街区。但是,真正的街区(故乡的话叫“街上”),只是图中画阴影部分,六个街区。其余地方,都是乡下了,比如著名的崔家山,就占了北部武穴大道到刊江大道的一个大方块。崔家山,崔家的祖坟山是也,白天都没多少人敢上去。

在街上,最繁华的地方,就是图中画出的十字路,纵的叫正街,横的叫居仁街(延长的还有栖贤路)。正街通往江堤上的大闸口,居仁街则是故乡最繁华的闹市。

算盘一样的县城,大部分还都是农村,那一个个名字,都是浸入血脉里的熟悉的声音:上洲、中洲、下洲、外余祥、内余祥、郑家岭、蔡园、方家岭、彭家、李顶武、张博也、汪家庄、陆家畈、饶之美、叶家垴、刘桂、下关……

这些迷人的村庄,小时候,母亲带我去过其中的大部分:打针、榨菜油、制作挂面、吃席……每一个都是弥足珍贵的永远不会再有的回忆。

我的村庄外余祥,在算盘的左下角,即西南角,临江,对面是江西的山,悠然可见。其中最高的那座山,叫将军山。村里的原野上,有无尽的麦子和油菜花,那绿色和黄色,是世上最好看的绿与黄的搭配,记得那年,刚学会走路的大侄女要去地里找爷爷奶奶,拉我的手,走在这绿与黄中,春风摇曳,蜜蜂乱舞,如走在油画里。当时的时间,过得真慢啊。

3

故乡的山,大多集中在北边的梅川镇和东北边的余川镇。梅川镇北边,有大别山的余脉横岗山,余川镇的尖东冲西行一公里的地方,有一座明月峰,有“鲍照读书台”;武穴城西五公里处,有仙姑山。

我的村庄离仙姑山有十里多地,小时候春游,老师带我们去过山顶。山底有一小湖,仙姑山倒影正好在湖里,非常好看。山顶开满了映山红,像是野火在狂烧,有位大哥哥在山顶唱《映山红》:“岭上开遍哟映山红,岭上开遍哟映山红……”非常投入,多年以后此情此景仍让人难忘。

故乡的湖,比较大的有武山湖和太白湖。梅川镇有梅川水库,大金镇有大金水库,余川镇有荆竹水库和仙人坝水库,大法寺镇有马口湖。

出武穴城往东北走,一过官桥,就是武山湖景区。我们泛舟在武山湖上,一眼望不见边。我们问到湖中唯一的岛武山寨有多远,工作人员告诉我们,来回没三四个小时,回不来。我也曾在武汉的东湖泛舟,但四处都有人工设置的景观。武山湖不一样,武山湖基本上还是野的,湖岸到处是村落,而不像武汉东湖岸边,高楼甚至摩天大楼耸立。我喜欢在泛舟的时候看村落,那房子,那院子,那些村里的路,无一不是生活本来应该的样子。

武山湖南岸有座大村庄,叫朱奇武,将近1000户人家,基本上全村都姓朱,是故乡最大的自然村,在全国也比较罕见。“文革”期间,这里曾发生械斗,派系纷争、户族争端交织在一起,造成了非常惨烈的“朱奇武武斗事件”。据说,在斗争打响之前,朱奇武村制订族规,规定:“临阵脱逃者杀无赦,投敌者诛全家。”故乡民风,剽悍至此。

故乡最大的河流,当然是长江。长江浩荡东去,在故乡画了一道销魂的优美的弧线。这道弧线,像是一弯浅浅的新月,像是一个淡淡的微笑,而马口湖和武山湖,就像是两只眼睛,一只略闭着,一只圆睁着,挤眉弄眼。弧线最西,是田镇;弧线中间,是武穴;弧线最东,是龙一样卧江边的龙坪镇。

田镇坐落于长江北岸江面狭隘处,与对岸半壁山和富池口互为犄角,是长江天险,兵家必争之地。宽阔的长江到田镇水域时,江面陡然变窄。江面只有600米宽,当地人说,田镇过江划船只要18桨。这是封锁江面绝佳的地点。

王闿运在著《湘军志》里这样描述田镇:“田家镇当江北,诸山峻峙,江南大山曰半壁,三面斗绝,山下富池口,江水绕山北向东,故行田家镇为避湍。”湘军重要将领彭玉麟在半壁山上题字“锁钥沉江”,至今仍在。

田镇有一村庄叫盘塘,过去是长江堤防比较薄弱的环节,1954年发大水,盘塘破坝,江水涌入坝内,淹了很多村庄,其中就包括我们村庄,这是老辈人口中非常沉重的记忆。

4

我不止一次在谷歌地图上,从天空视角看我的村庄——外余祥湾;我不止一次坐在高高的堤坝上,平视我的村庄;我不止一次在离家的车上,远远地看着村庄越来越模糊……

村庄在两条堤防之间,一条叫大坝,一条叫子坝。大坝高度估计有四米,子坝高度略低一些。坝顶倒成了水泥路,两侧的坡上则是荒草。坝底下两边,都是田地。北边的田地,种的是棉花、油菜、麦子等,南边的田地,靠近村庄,则种了橘子树、李子树、桃树、枇杷等,以及各种蔬菜。春天树木茂盛,居然就成了一片林子,孩子们在开各种花的树林里捉迷藏,称之为“秘密花园”。

两条坝之间的村庄,狭长而纤瘦。从大坝下来到村里的路,有三条,最东头一条,中间一条,最西头一条。村里中间,一条大路横贯东西。我家就在中路边,后门对着一面池塘,圆圆的,我称之为“月塘”,像圆月;屋东边有一面长方形的大池塘,中间修了一座桥,正好形成一个“日”字,我称之为“日塘”。

我就在日月塘旁边长大,小时候几乎每天清晨,听惯了女人在池塘边洗衣服的浆洗声、洗菜淘米声、夸方(故乡话,意为闲聊)声,有时候是驳嘴(故乡话,意为吵架)声。幼时的我极其依恋母亲,每时每刻都不要离开。母亲去洗菜,我跟着;母亲去淘米,我跟着;母亲去洗衣服,我也跟着。要是早上醒来发现自己一个人睡在床上,而母亲不在身边,即使光着身子,我也要一边嚎啕大哭,一边蹒跚走到日塘边,去寻找母亲。半路上寻找不得,被石头绊倒,于是哭得更响亮了。村里的大人就把我抱起来,可是我不干,朝着原地,又自己摔倒。大人很奇怪,问是何故。我带着哭声说,必须要母亲亲自过来抱我起来。

那个时候,我居然是如此赖皮、倔强。所以,我小时候的绰号叫“犟牛”“牛二爷”。

家乡话把说念成“曰”,把吼念成“唻”,确实是越土的话,可能越有古意和古音。不知道故乡的孩子念“子在川上曰”的时候,会想到故乡话么?

家乡话把鸡笼子叫“鸡促”,把猪圈叫“猪促”,多年以后,我在厦门大学东边,看到一个地名,叫曾厝垵。我在字典里搜索“厝”的意思,发现,它居然跟故乡话是相同的。“鸡促”,应该就是“鸡厝”。

故乡话非常耐琢磨,意味深长。比如,说一个人或一件事无聊,叫“没得味”;撒谎,叫“扯白”;休息,叫“歇间”;用功,叫“做一把真”;说一个人实在,叫“戳实”;说一个人字写得不好,叫“鸡脚爬的字”;催人喝酒,叫“喝健能儿”;聊天,叫夸方;教训孩子,敲他的头,叫“啄头一栗子”……

可是几次回家,我都发现,年轻一辈的,很多故乡话不会说了,夹杂着普通话,显得不伦不类。有时候,一张口还情不自禁地说普通话。年轻的母亲教育小孩,也以说普通话为荣耀,似乎说普通话,就成了城里人;似乎说普通话,就成了现代时髦人。

一些老规矩也在逐渐被破坏。过去村里老了人,过年时候,每家每户都要派一男子去这家烧清香。具体流程是这样的:男子买一盒鞭炮,到这家门口放,然后进门,恭敬地点三根香,磕头。主家的男人,必须陪着他一起磕头。起身的时候,主家的女人要恭敬地递上一根烟,泡上一杯好茶。主客握手致意,言谈甚欢。

这个规矩的好处是,平时有过节、吵过架的两户人家,在这个时候,在这个礼节之下,在一种神圣的氛围里,一切不愉快,一切纷争,都很有可能在这一刻烟消云散。一个磕头,一支烟,一杯茶,就会在此时此地,以崇敬祖先的名义,化解很多心里的死疙瘩。

可是这几年回家,我却发现,不知是谁兴起的头,说老规矩麻烦,简省一下吧,不搞了。于是,大家就不搞了。