有机功能主义建筑大师埃罗·沙里宁

2018-08-15

“城市是一本打开的书,从中可以看到它的抱负。”[1]

图1 埃罗·沙里宁

埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)(图1)[2]是20世纪现代建筑有机功能主义代表人物,他在建筑设计、城市规划设计、室内设计、家具设计、工业设计等领域均有所成就。“埃罗·沙里宁的父亲伊利尔·沙里宁是现代建筑的先驱者之一”[3],他在接受父亲建筑设计影响的同时开创了自己的风格,成为现代国际主义建筑设计领域的代表人物之一。在国际主义风格鼎盛时期,埃罗·沙里宁突破密斯单调、刻板的建筑风格,“开创了基于斯堪的纳维亚设计传统的有机功能主义风格,并通过他设计的大型建筑和家具体现出来,丰富了现代建筑的面貌,这令他在现代建筑界享有很高的声誉。”[4]1952年,沙里宁入选为美国建筑学会会员;1960年,成为美国文艺学院会员。但是天妒英才,1961年9月1日,年仅51岁的沙里宁因脑瘤手术失败离世。1962年,美国建筑学会为纪念埃罗·沙里宁对建筑界作出的贡献,授予其金质奖。

图2

图3

图4

>>> 成长经历

埃罗·沙里宁于1910年8月20日出生于芬兰柯科鲁米,1923年,埃罗·沙里宁随着父亲迁入美国密歇根州定居,并于1940年加入美国国籍。埃罗·沙里宁自幼便显示出设计天分,这离不开艺术家庭氛围的影响——身为雕塑家的母亲和身为建筑师的父亲共同的教诲。除家庭的影响外,毕业于美国耶鲁大学建筑系的埃罗·沙里宁对建筑学孜孜不倦的追求也为他成为一名优秀的建筑师打下坚实基础。

埃罗·沙里宁在接受正式建筑学教育之前曾花费1年的时间远赴欧洲学习雕塑,这段学习经历一定程度上影响了沙里宁对空间的理解。几经波折后,埃罗·沙里宁正式踏入耶鲁大学学习建筑设计,并于1934年以优异的成绩毕业并获得了旅游奖学金。毕业游学两年后,埃罗·沙里宁返回美国,被聘为克兰布鲁学院讲师。1938年,开始在父亲密歇根州布鲁明菲尔德的建筑事务所工作。1940年,他加入父亲老沙里宁、罗伯特·斯旺森的建筑事务所并成为他们的合伙人,1947年,他将事务所改名为“沙里宁与沙里宁设计事务所”,直到父亲去世后,即1950年,埃罗·沙里宁才独立成立自己的工作室。

1936年,埃罗·沙里宁正式踏入建筑设计领域。1939年,他在华盛顿中心广场设计竞赛中脱颖而出,获得第一名。1947年,埃罗·沙里宁的设计作品圣路易弧形拱门(Gateway Arch)(图2)[5],在美国圣路易斯市的竞赛中获奖。这座纪念碑是埃罗·沙里宁的第一个重要的建筑设计作品,它是当时美国最高的拱门,后成为圣罗伊斯市甚至是美国的标志性建筑,从此埃罗·沙里宁闻名于世。

1957年,埃罗·沙里宁受邀成为悉尼歌剧院竞赛专家评委,他独具慧眼,将 约恩·乌松的方案从被淘汰的竞赛方案中重新挑选出来,该方案最终胜出。约恩·乌松设计的悉尼歌剧院被埃罗·沙里宁称为“巧夺天工的杰作”[6],在今天仍被看作是不朽的杰作。

1950年之前,在埃罗·沙里宁与父亲合作期间,他的建筑风格与父亲老沙里宁几乎趋同。父亲去世之后,埃罗·沙里宁突破折中主义的表现方式,一改前期设计风格,个性化的自我探索自这个时期开启并得到广泛好评。1952年至1961年间,埃罗·沙里宁的建筑设计作品形式新奇。例如,1952年为麻省理工学院设计的克莱斯格大会堂和教堂(图3)[7];1958年为耶鲁大学设计的英格斯冰球馆;1955年为纽约肯尼迪机场设计的美国环球航空公司候机楼;华盛顿杜勒斯国际机场候机楼(图4)[8].....这些新奇的作品大都是以雕塑的形式呈现,“对他来说,建筑和美术雕塑一样,使得他的作品富于创造性,而且不断创造新风格,以至于一生中没有定型的建筑风格”[9]。

>>>设计哲学

处在现代主义设计风格盛行的建筑时代,埃罗·沙里宁既能够吸收现代主义建筑设计精华成份为己所用,同时又能跳出现代主义建筑设计的藩篱,结合自身的优势创造出与众不同的建筑形式。

有机形式建筑

埃罗·沙里宁是现代主义中建筑风格中有机功能主义的代表人物。提到他设计思想的形成,不得不提到他的父亲老沙里宁。在埃罗·沙里宁的设计思想中,很大一部分受父亲老沙里宁思想的影响。老沙里宁是著名的现代主义建筑大师之一,还是分离派建筑设计的代表人物,著有著名的建筑理论著作《城市:她的发展衰败与未来》,在书中老沙里宁提出以下主要观点:“第一,表现原则:自然真实地表现社会与意识形态内涵,展现艺术生活情感。第二,相互协调原则:个体之间相互协调,自然与人工,人工建筑之间相互协调。第三,有机秩序原则:世界万物都有生老病死,物种变化,但其根本有机秩序不变。”[10]埃罗·沙里宁在父亲的设计思想影响下逐渐建立起了自己的设计思考。

其次,国际主义千篇一律的风格使埃罗·沙里宁感到没有新意,他开始尝试将设计与雕塑艺术结合起来。沙里宁曾说过:“唯一使我感兴趣的就是作为艺术的建筑,这是我所追求的。我希望我的有些房屋会具有不朽的真理。”[11]二战之后,在欧洲起源的现代主义纷纷转移到美国,结合美国当时的经济发展和生活状况,现代主义建筑设计风格演变成一种新的战后“国际主义”风格。国际主义风格以著名现代主义建筑大师密斯·凡德罗的典型方盒子风格为主导,在当时,这种风格几近垄断美国建筑形式。埃罗·沙里宁并没有一味模仿这种风格,他在追随现代主义设计思想的同时更加注重民主化与人情化的探索。事实上,埃罗·沙里宁是密斯·凡德罗建筑设计上的追逐者,他对密斯“少就是多”的设计思想深信不疑,但是同时又对密斯所认为的“好的建筑有一个共同的模式来满足不同功能需求”深表怀疑。埃罗·沙里宁的建筑是在斯堪的纳维亚设计传统的基础上开创的有机建筑形式,在建筑设计中,埃罗·沙里宁引入了前人所没有尝试过的雕塑形式,打破了以密斯为主的国际主义建筑风格程序化、单一化、千篇一律的方盒子模式,从而使得他的每一件作品的形式都有所不同,以至于他的建筑设计直至最后都没有形成一种确定的主要风格,却为现代主义建筑设计丰富了固有的形式和面貌。

1953年至1959年,由埃罗·沙里宁设计的耶鲁大学冰球馆(图5-1,图5-2)[12]是他有机形式建筑的典型代表。建筑从远处观看像是一只浮出水面的鲸鱼,一条曲线活跃于耶鲁大学的天空之中,象征着耶鲁大学广大年轻、充满活力的青年学生。这座有机建筑的外观借助雕塑的表现形式来实现,建筑主要以悬索结构为主要结构,并借以钢筋良好的抗拉性能来实现。最后达到“有机建筑形态与良好的功能关系的吻合。”[13]

图5-1

图5-2

图6

功能主义建筑

埃罗·沙里宁是一个将建筑的功能与艺术形式完美融合的艺术家,他注重建筑设计功能问题的解决。但父亲老沙里宁对埃罗·沙里宁产生深刻的影响,他引导埃罗·沙里宁在设计中着重考虑功能性。1934年至1936年在欧洲游学结束后,埃罗·沙里宁执教于父亲开办的克兰布鲁克艺术学院并深受重视设计理念及设计功能的理念影响。埃罗·沙里宁很多建筑就是在欧洲建筑设计和斯堪的纳维亚建筑设计之上发展起来的,这种设计思想重视功能问题的解决。例如,1940年,埃罗·沙里宁与父亲共同设计的伊利诺伊州卡朗岛小学,基于功能问题的考虑,为了给师生学习生活提供便利,学校被设计成一层建筑,功能空间划分合理,空间宽敞。除此之外,为给小学生活动提供方便,户外活动场地设计得格外开阔。

在建筑设计手法上,埃罗·沙里宁善于运用纯净形式、模数构图、全面空间等手法,他在建筑设计技术上的精湛、细腻与密斯·凡德罗的建筑设计有着异曲同工之妙,但是在建筑功能的细致考虑方面,埃罗·沙里宁对建筑空间的尺度以及人与建筑关系的尺度处理上比密斯·凡德罗处理得更为成熟、细致;在人与建筑的处理上,埃罗·沙里宁的建筑设计更为人性化。20世纪50年代设计的“通用汽车技术中心”(图6)[14]便是有力的说明。这个设计是由25幢建筑组成的设计群和一个长方形人工湖构成的,总占地面积130公顷,整体布局呈对称式。其中的工程馆和员工餐厅设计效果得到一致好评,并荣获了1955年的AIA奖。工程馆建筑的设计功能布置合理,包括车间、制图室、办公室等,外在形式上纯粹、简洁,外立面全使用玻璃幕墙结构,这也是埃罗·沙里宁在建筑界首次对隔热玻璃的大规模使用;建筑结构上采用钢铁构架,使用铝包皮的金属构件。建筑尺度上适合人体尺度,比例恰当、结构合理,细节处理极具特色。”被一些评论家称为具有大手笔的“20世纪的凡尔赛宫”[15]。

从通用汽车公司的技术中心楼不难看出密斯对埃罗·沙里宁设计的影响,但从建筑的细节设计中又可以看到父亲老沙里宁设计风格的影子,特别是在建筑整体的布局以及环境设计的手法上,处处体现出老沙里宁提倡的斯堪的纳维亚的设计手法,这些建筑细节的处理都比密斯的设计细节设计更为精细。

>>> 代表作品评析

肯尼迪国际机场第五航站楼(Trans World Airlines Flight Center)

时间:1955年-1962年

地点:纽约(美国)

面积:17225平方米

作品概况

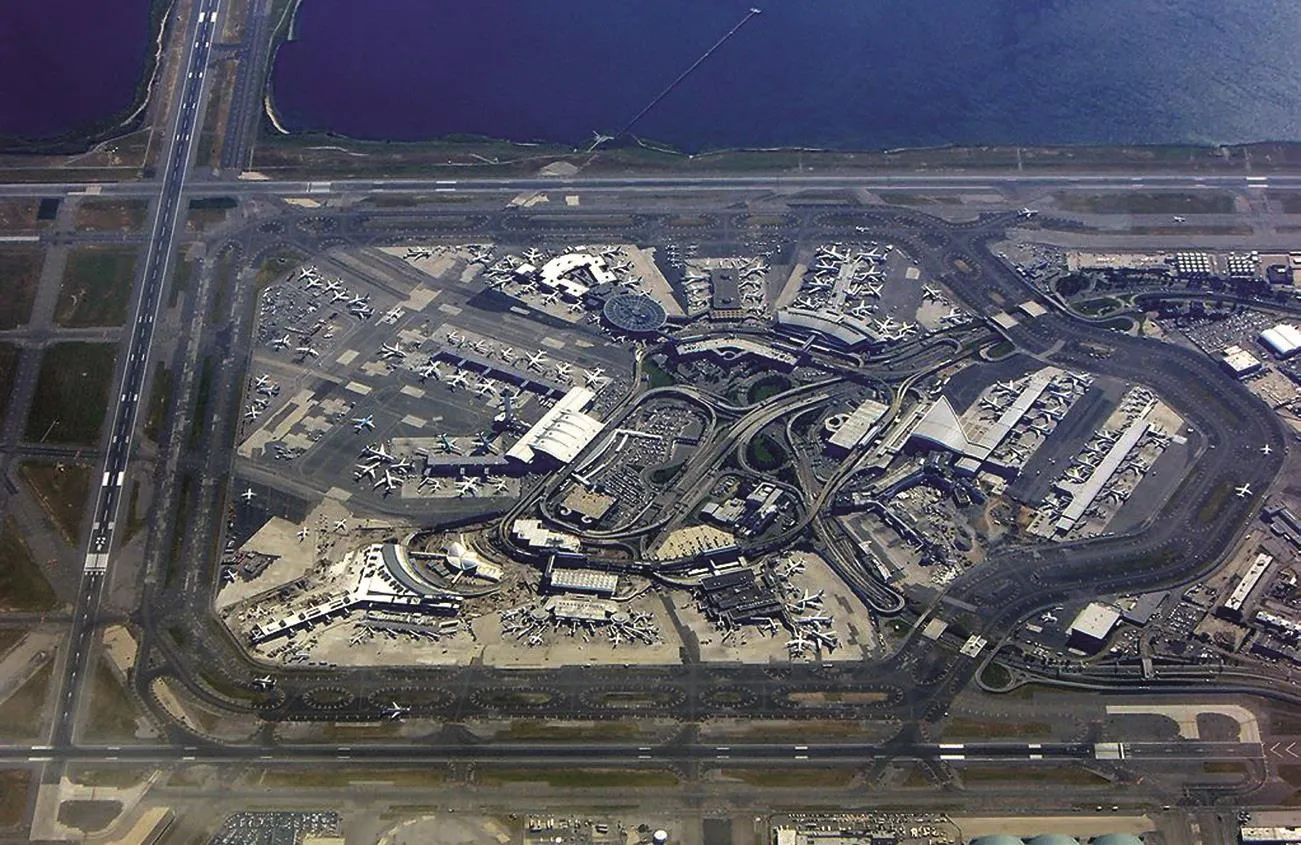

肯尼迪环球航空公司机场(图7)[16]是美国主要的国际机场,也是世界上主要的航空枢纽之一。它位于美国纽约市,机场的五号候机楼(图8)[17]是著名现代建筑大师埃罗·沙里宁的代表作品之一。五号候机楼于1955年投入设计,1961年建造完成,1962年投入使用。建筑远观像是一只正要起飞的白色大鸟(图9)[18],这种外在形式与机场的使命感相吻合。这座建筑是埃罗·沙里宁的惊世之作,肯尼迪国际机场的美国环球航空公司候机大楼是沙里宁奠定有机功能主义的里程碑建筑[19],也是世界建筑史上有机功能主义建筑风格的突出代表。

图7

候机楼外形简洁,主要承重结构为4个Y字形钢筋混凝土的墩柱支撑,屋顶由4片薄壳体构成,建筑基地上除楼顶之外的其他外形部分大都采用玻璃幕墙(图10)[20],承接着高大的窗户(图11)[21]。内部空间主要有3个功能分区——购票处、候机休息空间以及登机入口。三大空间构成由铺设红毯的出发道相互连接。

建造历程

1955年,埃罗·沙里宁受纽约肯尼迪机场业主方邀请参与设计后,并没有按照常规首先利用绘图工具进行图纸的设计工作,而是在一个仓库中将设计想法通过制作的模型来实现,这个模型就是后来我们在肯尼迪国际机场看到的同等比例模型——“一只翅膀张开的大鸟”。由此可以看出,埃罗·沙里宁注重手工操作技巧表达设计观念的形成,这也是埃罗·沙里宁从父亲那里学来的实践原理。

埃罗·沙里宁用一丝不苟的态度对待肯尼迪国际机场候机楼的设计。在完成初步的模型制作后,埃罗·沙里宁仔细检查模型的细节设计,甚至将自己置身于模型体内,进一步推敲建筑的合理性。待埃罗将模型塑造满意之后,才开始将模型转化为图纸。由于建筑外形曲面及曲线的复杂性,图纸转化的工作复杂而艰难,经过5500多个小时的打磨才最终达到满意效果。

即便是在20世纪工业技术空前发展的情况下,埃罗·沙里宁设计的肯尼迪国际机场候机楼在施工阶段也困难重重。该建筑比常见的“方盒子建筑”施工难度大,曲线的复杂性增加了施工的复杂性,就工程定曲线高度的柱子来说就有1800多个,基地之上还排列着稠密的脚手架等施工用具,在当时,几乎所有的施工工人都认为埃罗·沙里宁的这座建筑终将无法实现。但埃罗·沙里宁说:“即使工程在中途停工,这个建筑也将成为20世纪的奇迹。”[22]建筑最终在1962年落成,遗憾的是建筑建成前夕埃罗·沙里宁便与世长辞。

设计理念

有人说,“这座候机楼的有机造型是赖特美国式有机建筑与芬兰有机建筑的融合”。[23]埃罗·沙里宁设计肯尼迪国际机场第五候机厅的有机设计灵感来源于鸟的外形,他用雕塑的形式使之呈现出来,建筑的形式美感突破当时国际主义风格以密斯风格为主导的方盒子模式,成为有机功能主义不朽的建筑。

建筑与环境协调是有机建筑设计的灵魂体现,埃罗·沙里宁设计的肯尼迪国际机场第五候机楼便是基于对这种有机建筑理论的深化。远处观望,第五候机楼与周围的建筑形式上并没有什么呼应,透过形式我们可以了解到候机楼所传达的场所精神,也就是通过建筑形式所表达的富有生命力的建筑理念与自然的生命力、人的意识等产生精神上的契合,这种设计理念也是埃罗·沙里宁对有机建筑理念的延伸。除此之外,建筑顶部的天窗排列在几个由混凝土构成的壳体屋顶(图12)[24]之间。从建筑内部观望,透过天窗便可看到天空。此时,建筑便和整个自然融合起来,这也和有机建筑的指导思想不谋而合。

埃罗·沙里宁为表现出“飞翔”的机场职业理念,将流线型设计贯穿于整个设计的外形设计与室内空间,使建筑具有动势,整个设计大胆、奔放,除满足建筑的基本使用功能外并无其他过多装饰。

图8

图10

图11

>>>设计手法

埃罗·沙里宁把在从事建筑设计之前学到的雕塑知识运用到肯尼迪国际机场候机楼设计中,将建筑与雕塑结合是埃罗·沙里宁建筑设计中的一大亮点。第五候机楼运用曲线和曲面(图13)[25]所传达出的动势与雕塑造型中动势的表达方法趋同。换句话说,第五候机楼的设计借鉴了雕塑造型中事物运动的瞬间形象,这种动势也与事物发展的规律不谋而合。建筑内部空间(图14)[26]与建筑外部形态(图15)[27]相互呼应,造型流畅且极具变化。整个建筑形体不管是建筑外形、建筑内部,还是自上而下的形体空间(图16)[28],随处可见附于建筑之上被柔化的线条,这些线条大部分呈现出曲线形态,穿插于各个建筑功能与形体之中;曲线的产生必然少不了曲面的呼应,使建筑呈现出统一的风格,带给观赏者一种活泼的动感。室内空间中,不管是建筑墙体还是服务设施都统一到整体的曲线风格中去,如穹顶、楼梯扶手、走道、显示屏、沙发等。这种内外统一的流线型设计与当时的现代主义风格形成强烈的对比。

雕塑形式的运用使建筑形体的设计难度增加,但同时,混凝土材料、钢筋材料的可塑性为实现雕塑与建筑结合成为可能。在19世纪、20世纪之交,新兴材料,如钢筋混凝土、玻璃、胶合板及塑料等不断被尝试运用于建筑设计中,五号航站楼的设计就正处于该阶段。航站楼外形的轻盈腾飞之势的实现得益于钢筋混凝土的运用,加之技术的支撑,最终呈现于世人眼前的建筑才显得格外轻巧。

>>>历史沿革

图14

图15

2005年,该航站楼被列入美国国家历史古迹登记册。如今,这座建筑虽已不能够满足使用需求,已于2001年停止营业。但是,埃罗·沙里宁将雕塑艺术与建筑设计的完美融合,在当时的建筑环境来看是一个惊人的创举,他留下的建筑精神将永存于建筑史中。2016年,相关部门商定将这座航站楼改造成为酒店,并将于2019年对外开放。

>>> 结语

埃罗·沙里宁是位不可多得的设计天才。他在现代主义的浪潮中探索自己建筑设计的表达方式,最终凭借着对艺术的独到理解,以及对斯堪的纳维亚、有机主义、功能主义等建筑风格的融汇贯通,又将雕塑形式融合到建筑设计中,找到了一条不同常规的现代主义风格的设计形式;他关注人的使用需求,着重考虑功能问题的解决,通过先进的技术和拥有新功能的材料特性,为有机功能主义建筑风格开创了新的道路。(本文作者江滨为上海师范大学美术学院设计学科带头人、环境艺术设计专业教授、硕士研究生导师;任艳为上海师范大学美术学院环境艺术设计专业2016级硕士研究生。)

图16