宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻灾害致灾危险性分析

2018-08-08杨文军李栋梁李红英

杨文军,李栋梁,陈 荣,李红英

(1.南京信息工程大学/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,江苏 南京 210044;2.银川市贺兰县气象局,宁夏 贺兰 750200;3.银川市气象局,宁夏 银川 750002;4.宁夏气象科学研究所,宁夏 银川 750002)

宁夏贺兰山东麓位于宁夏黄河冲击平原和贺兰山冲积扇之间,属中温带半干旱气候,因其独特的地理、气候和土壤优势,已成为中国优质酿酒葡萄原料的重要生产基地之一。在全球气候变暖背景下,近40年以来宁夏年平均气温升高显著[1-2],尤其1986年以后增温速率加快,年增温幅度高于全国平均值[3-4],导致酿酒葡萄春季萌芽期普遍提前,加之贺兰山东麓春季气候条件不稳定、冷暖交替频繁,春季霜冻已成为影响贺兰山东麓酿酒葡萄生产的主要农业气象灾害之一[5],给酿酒葡萄产量、品质均带来很大影响。晚霜冻重灾年份,宁夏贺兰山东麓数千亩酿酒葡萄刚萌发的新梢全部冻干、绝产,幼苗地上部分几乎全部受冻、抽干[6]。因此,掌握贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻的发生规律,对灾害风险进行评估,可采取及时有效的应对措施进行防灾减灾,对酿酒葡萄高产稳产、品质提升、产量预测等有重要意义。

致灾因子危险性作为灾害风险的一个重要组成部分,往往对灾害风险大小具有决定性作用[7]。研究者们开展了大量农业气象灾害致灾危险性和灾害风险分析方面的研究[8]。林晓梅等[9]以冬小麦各生育阶段不同灾害等级的年霜冻日数和全生育期内不同等级霜冻的发生概率为指标评价了我国冬小麦霜冻致灾因子危险度,为大尺度的作物霜冻灾害区划提供了依据。李军玲等[10]引入有效积寒和晚霜冻发生频率作为主要致灾因子指标,研究了河南省冬小麦晚霜冻致灾因子危险性。马琼[11]在评价黄土高原冬小麦晚霜冻致灾因子危险性时,用过程积霜表示强度,和频率组成冬小麦晚霜冻危险性的两个因子,研究了黄土高原1980—2014年不同等级晚霜冻致灾因子危险性指数分布特征。袁佰顺等[12]将不同强度霜冻发生频率作为灾害危险性指数,得到天水各县(区)苹果开花坐果期霜冻灾害的灾情指数,并以此作为灾害风险区划指标。宁夏作为受霜冻影响较严重的地区之一,唐晶等[13]曾利用现代气候诊断方法对宁夏近44年来初(终) 霜日、无霜期的气候特征和气候变化进行了分析。曹宁等[14]采用统计和气候诊断分析方法,研究了宁夏酿酒葡萄的晚霜冻日数和变化趋势。张晓煜等[15]通过试验研究出宁夏主要作物霜冻指标。李红英等[16-17]利用站次比分析宁夏霜冻发生范围、频率并构建了强度指数来衡量霜冻等级,在此基础上得到致灾因子危险性指数对其特征进行分析,并开展了宁夏霜冻区划。然而前期的研究多集中在宁夏霜冻指标和大范围霜冻规律分析等方面[18-19],缺少对贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻灾害风险的研究。为此,我们在分析宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生范围、强度和频率的基础上,以霜冻强度和发生频率作为致灾因子危险性指标,建立霜冻致灾因子危险性指数,对贺兰山东麓晚霜冻致灾因子危险性进行区划,从而明确晚霜冻重点防御区域,为提高酿酒葡萄种植产区防灾减灾能力提供有效依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域及资料来源

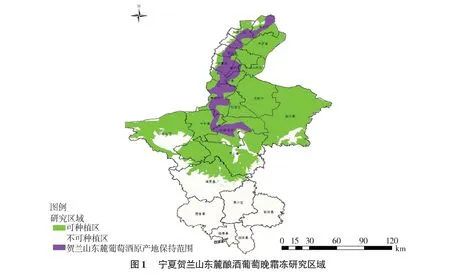

研究区域以宁夏贺兰山东麓葡萄酒原产地保护范围为主,辐射宁夏酿酒葡萄种植区域(图1,封三)。其中贺兰山东麓葡萄酒原产地保护范围按照《宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄酒产区保护条例》第三条规定[20],宁夏酿酒葡萄种植区域基于文献[21-23]进行划分。

本研究所用资料来自宁夏气象信息中心,包括贺兰山东麓酿酒葡萄种植区内的大武口、惠农、平罗、陶乐、银川、贺兰、永宁、青铜峡、红寺堡9个气象台站1961—2015年4月10日~5月20日期间的日最低气温数据。

1.2 霜冻等级指标

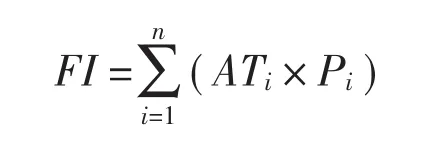

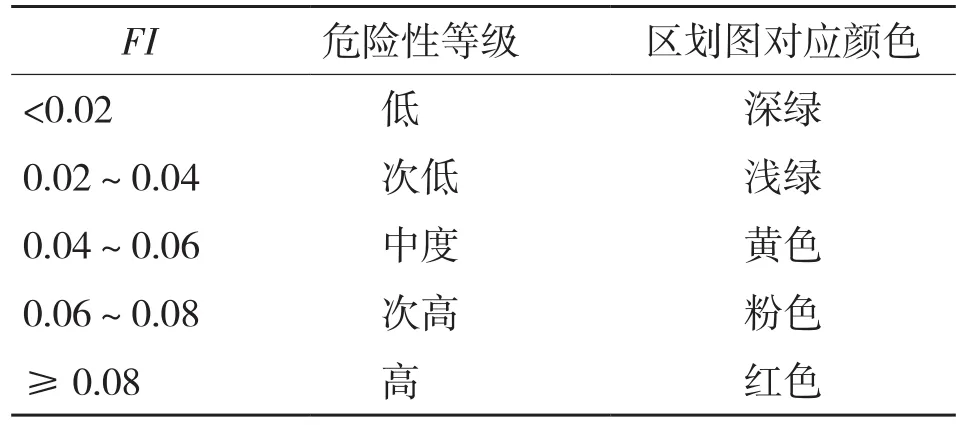

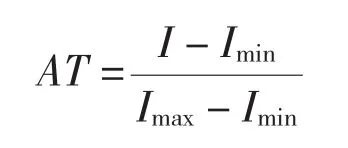

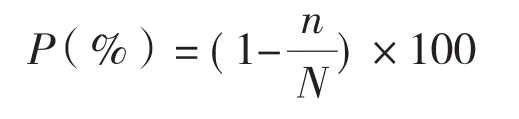

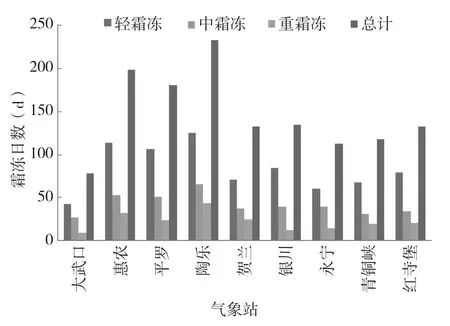

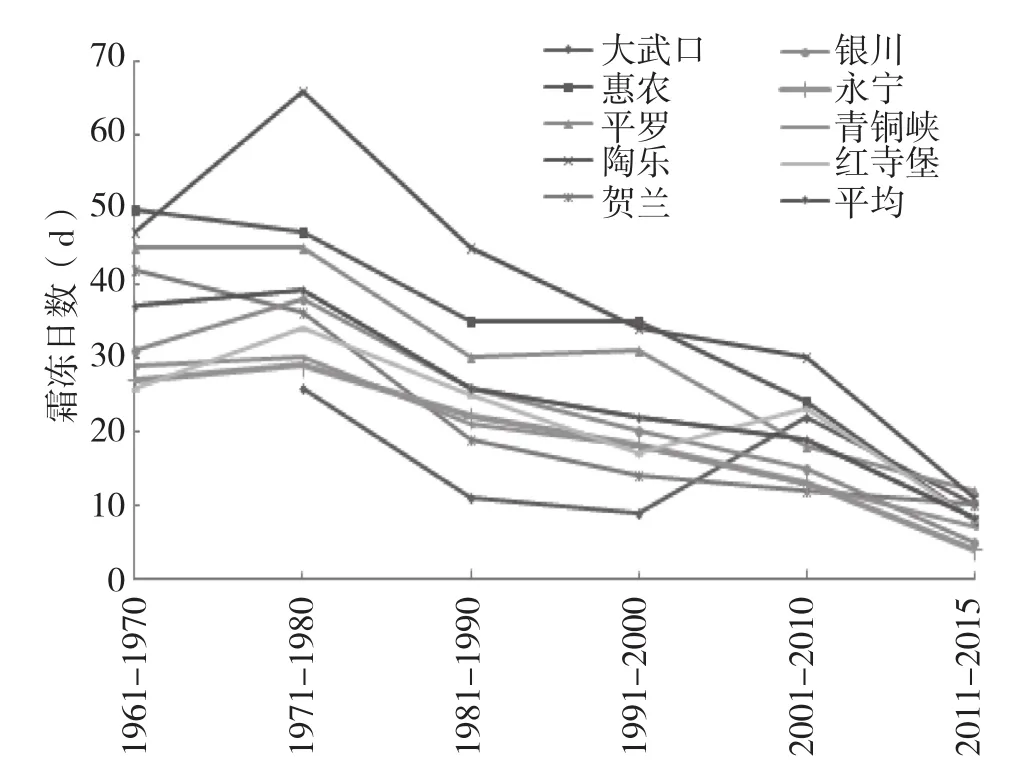

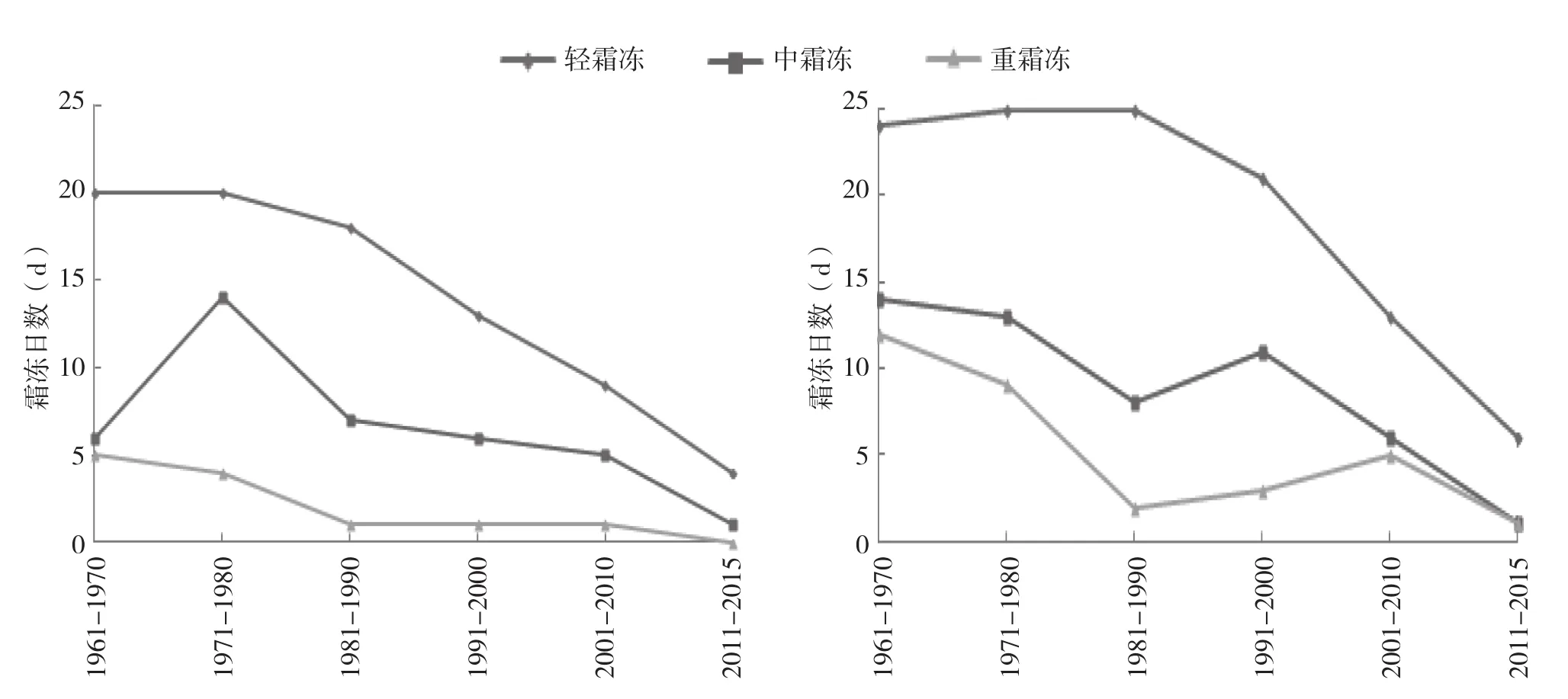

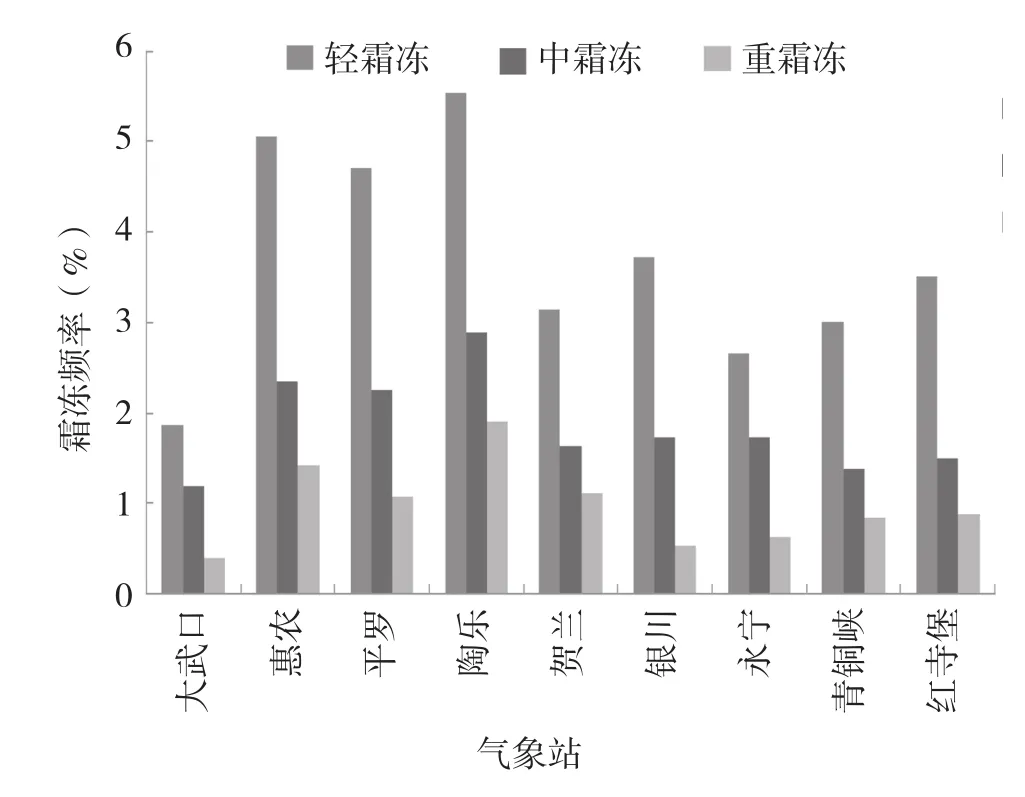

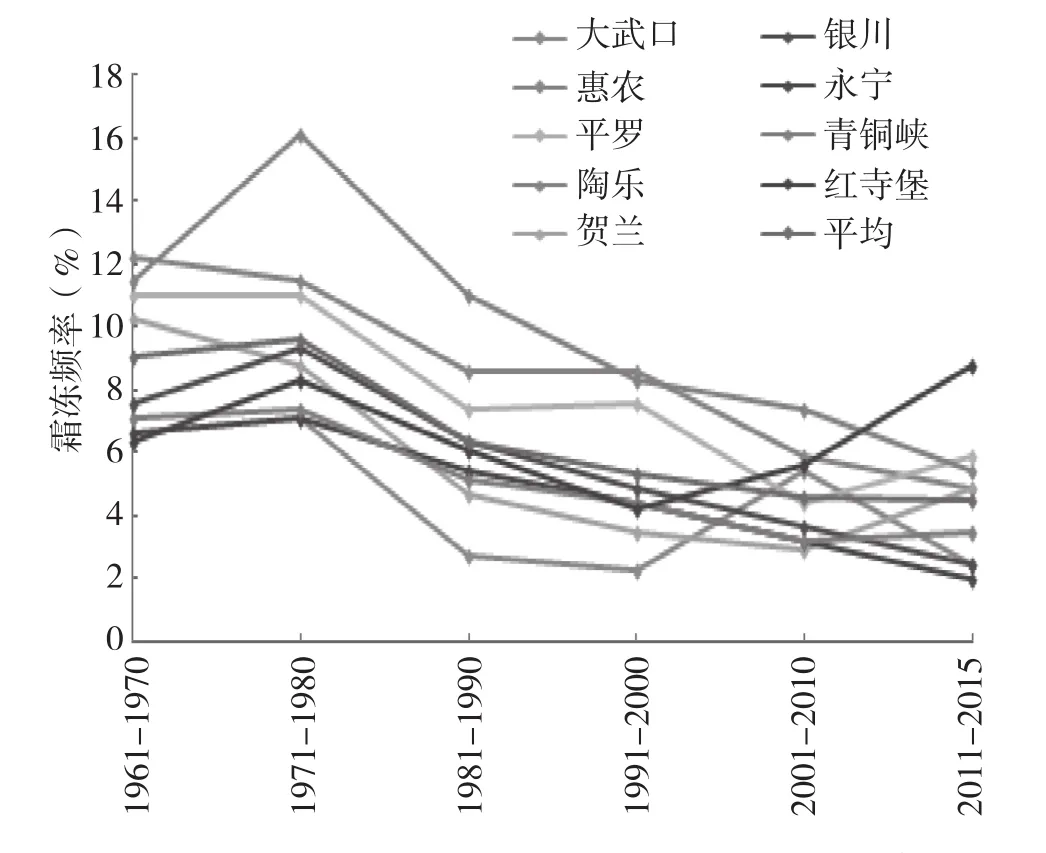

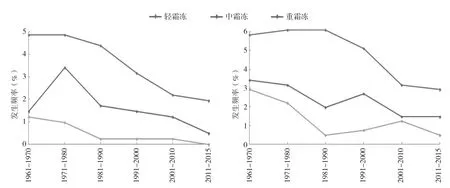

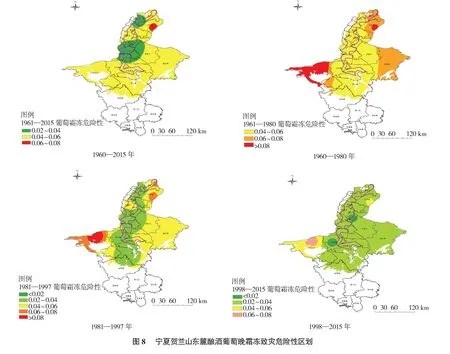

综合考虑普适性霜冻指标对酿酒葡萄的影响,采用1.5 m处百叶箱最低气温作为霜冻灾害判断指标。根据宁夏酿酒葡萄生长发育情况,以4月10日~5月20日(萌芽~新稍生长期)为晚霜冻研究时段。酿酒葡萄晚霜冻灾害指标为:轻霜冻,-2℃ 根据灾害风险理论,霜冻致灾因子危险性计算考虑霜冻发生强度和频率两个因素,强度通过霜冻强度指数定义推断得到,频率通过霜冻日资料统计分析得到。某站的霜冻致灾因子危险性指数(FI)根据以下公式计算: 式中,i表示霜冻灾害等级(分为轻、中、重3级),ATi表示各等级霜冻强度指数,Pi表示各等级霜冻发生频率。结合宁夏实际[16],危险性指数和等级划分标准如表1所示。 表1 贺兰山东麓晚霜冻致灾因子危险性指数等级划分标准 其中,霜冻强度由最低气温体现,考虑最低气温有正负,为规范强度指标,对霜冻强度指数(AT)定义如下: 霜冻发生频率分站、分级统计: 式中,n表示霜冻日数为0的年数,N为资料总年数。 2.1.1 空间分布特征 从图2可以看出,近55年宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生日数各站差异较大,其中陶乐、平罗和惠农霜冻发生日数超过180 d,最大为233 d;贺兰、银川、永宁、青铜峡和红寺堡霜冻发生日数在110~135 d之间;而大武口霜冻发生日数最少(78 d)。同时,各站不同等级霜冻发生日数规律均为轻霜冻>中霜冻>重霜冻,其中轻霜冻发生日数除大武口为42 d外,其他各站均在60 d以上,最高达125 d(陶乐);中霜冻和重霜冻平均发生日数分别为41 d和22 d,发生日数最少均在大武口,分别为27 d和9 d,发生日数最大均在陶乐,分别为65 d和43 d。 图2 宁夏贺兰山东麓各站1961—2015年霜冻发生日数 2.1.2 年代际变化特征 由图3可知,近55年来宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生日数总体呈下降趋势。除惠农和贺兰持续下降外,其他各站在下降过程中均出现1或2个跃升时段,其中1960~1970年代霜冻发生日数各站都出现增加的情况,特别是陶乐站增加较为明显(增加40%),大武口和红寺堡1990~2000年代也出现明显的增加;其他时段各站均呈下降趋势,尤其1970~1980年代下降速度较快。并且55年来,晚霜冻发生日数各站差距也有所减小,1961年在26~50 d之间,而2015年在4~12 d之间,并且不同级别霜冻变化趋势也不同(图4),轻霜冻发生日数下降速度较快;中霜冻和重霜冻发生日数下降的幅度较小,尤其是重霜冻1980年代以后变化幅度明显偏小;至2015年中霜冻和重霜冻发生日数差异均在2 d以下。 图3 宁夏贺兰山东麓1961-2015年酿酒葡萄霜冻发生日数变化 2.2.1 地域间差异 由图5可知,除北部除大武口,贺兰山东麓晚霜冻频率分布呈现自北向南辐射递减的规律,且与中度、重度霜冻发生的频率相比,发生轻霜冻的频率更高。各等级霜冻频率最大出现在陶乐,最小出现在大武口。轻霜冻发生频率平均为4%,而中霜冻和重霜冻平均为1.9%和1.0%,其中,轻霜冻发生频率差异较大,除大武口(1.9%)和永宁(2.7%)外,其他各站均在3%以上,最高达5.5%(陶乐),极差为3.7%,中、重霜冻频率极差分别为1.7%和1.5%。 图4 宁夏贺兰山东麓代表站1961-2015年各级别霜冻发生日数年代际特征 图5 宁夏贺兰山东麓各站1961-2015年霜冻频率变化 2.2.2 年代际变化特征 由图6可知,与霜冻日数总体变化特征相似,近55年来宁夏贺兰山东麓各站各等级酿酒葡萄晚霜冻发生频率总体呈下降趋势。除惠农持续下降外,其他各站在下降过程中均出现2个或3个跃升阶段,其中1960~1970年代、1990~2000年代和2000~2010年代为3个主要跃升阶段且1960~1970年代为各站霜冻频率上升较为集中的时期,除惠农、贺兰外,其他各站霜冻频率均呈上升趋势,其中陶乐增加最为显著,达40%。1980~2000年代,霜冻频率除大武口和红寺堡在1990~2000年代呈上升趋势外其他各站随年代逐年下降,下降幅度均在50%以上,其中贺兰下降最为显著、达67%。2000~2010年代,9个站中有5个站呈下降趋势,分别为大武口、惠农、陶乐、银川、永宁,其他4个站呈上升趋势,下降幅度大武口最大,为55%,惠农最小,为17%,上升幅度贺兰最大,为67%,青铜峡最小,为8%。不同级别霜冻频率随年代变化有较大差异(图7),平均而言,重霜冻下降幅度较快,轻霜冻下降幅度最慢。 图6 宁夏贺兰山东麓1961-2015年酿酒葡萄霜冻发生频率变化 图7 宁夏贺兰山东麓代表站1961-2015年各级别霜冻发生频率年代际特征 利用GIS软件,采用IDW差值方法对晚霜冻致灾因子危险性进行插值,完成贺兰山东麓晚霜冻致灾危险性分布(图8,封三)。1961—2015近55年来宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄种植区内,酿酒葡萄晚霜冻致灾危险性处于次低到次高之间(0.02 在分析霜冻发生日数和频率年代间变化时发现,1960~1970年代和1990~2000年代出现两个明显的变化,按照王素艳等[24]关于贺兰山东麓气候资源分析发现,1980年和1997年是区域热量资料变化的两个突变点,因此在分析酿酒葡萄晚霜冻致灾危险性时将1980年和1997年作为两个时间节点,通过对比分析1960—1980年、1981—1997年和1998—2015年3个时期酿酒葡萄霜冻致灾危险性发现,中度以上致灾危险性区域明显减少。1960—1980年期间,以中度、次高以及高危险性为主;1981—1997年期间,酿酒葡萄种植区内从北到南中部区域霜冻致灾危险性均从之前的中度变为次低等级,中度危险区域东移北扩,次高和高危险区大大减少,仅在北部和西部小范围存在;至1998—2015年期间次低危险性等级大大增加,并且出现小范围的低危险性区域,高危险性区域消失,次高和中等危险性区域也仅剩西部较小范围。 从图8(封三)还可以看出,贺兰山东麓葡萄酒原产地保护范围内,大武口、永宁、青铜峡等地酿酒葡萄霜冻致灾危险性处于次低等级,其他区域均为中度危险性;酿酒葡萄晚霜冻危险性随年代变化明显,从1960—1980年的中度致灾危险性逐步变为1998—2015年的次低危险性。 本研究在分析宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生日数和频率特征基础上,对比分析了酿酒葡萄晚霜冻致灾因子危险性变化特征,得出如下结论: (1)近55年来宁夏贺兰山东麓晚霜冻发生日数在78~233 d之间,各站差异较大,并且轻霜冻发生日数明显多于中霜冻和重霜冻。随年代变化,霜冻发生日数整体呈下降趋势,且轻霜冻发生日数下降速度大于中霜冻和重霜冻,1970年代末和1990年代末出现两个明显变化时段。 (2)近55年来,除北部大武口,宁夏贺兰山东麓晚霜冻频率分布呈现自北向南辐射递减的规律,且与中度、重度霜冻发生的频率相比,发生轻霜冻的频率更高。各等级霜冻频率最大出现在陶乐,最小出现在大武口。各站酿酒葡萄霜冻发生频率随年代变化总体呈下降趋势。除惠农持续下降外,其他各站在下降过程中均出现2个或3个跃升阶段,其中1960~1970年代、1990~2000年代和2000~2010年代为3个主要跃升期,且1960~1970年代为各站霜冻频率上升较为集中的时期。 (3)宁夏贺兰山东麓各站酿酒葡萄晚霜冻致灾危险性大部处于中度偏低水平,且随着气候变化,霜冻致灾危险性有变小的趋势,中、低等致灾危险范围明显增大,截至目前,高危险性区域基本消失,次高和中等危险区域范围也大大缩小。 (4)在分析宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生日数和频率特征时,发现了两个明显的突变阶段,在最终分析酿酒葡萄霜冻致灾危险性时,综合考虑了其他学者关于宁夏贺兰山东麓气候资源分析结果,将1980、1997年作为两个气候突变点,以更好地对比区域酿酒葡萄霜冻致灾危险性随年代的变化特征。 (5)本研究仅分析了研究区域内酿酒葡萄晚霜冻致灾危险性,只是霜冻灾害风险评估的一部分内容,区域内酿酒葡萄发生霜冻灾害的风险大小、如何进行风险管理,还要综合考虑暴露度、环境条件和防灾减灾能力等其他因素的影响,因此在将本研究成果应用于灾害管理时还需做进一步研究。1.3 霜冻致灾因子危险性指数计算

2 结果与分析

2.1 宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生日数特征

2.2 宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻发生频率特征

2.3 宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄晚霜冻致灾危险性分布

3 结论与讨论