CT与MRI在脑梗死早期诊断中的应用效果比较*

2018-08-08新乡医学院第一附属医院神经内科二病区河南新乡453100

新乡医学院第一附属医院神经内科二病区 (河南 新乡 453100)

张黎军 随瑞斌 赵盼盼徐志秀 李 青 王超伟赵建华 吉四辈 袁 彬

脑梗死是临床发病率较高的一种脑血管病,其病理生理过程实质上是在动脉粥样硬化基础上发生的局部脑组织缺血坏死过程[1]。多发性脑梗死属重度脑梗死,具有起病急骤、并发症较多、遗留后遗症和死亡风险较高等特点[2]。早期确诊并及时采取治疗干预是改善患者预后的关键,常规影像学手段则是早期诊断多发性脑梗死的主要依据[3]。但不同影像学检查方法效果有一定差异,其中CT检查更为常用,但对不同位置病灶边缘显示较为模糊,存在一定漏诊或误诊情况,因此,近几年MRI在多发性脑梗死中的应用越来越被重视[4]。现对我院应用CT与MRI早期诊断多发性脑梗死的效果进行比较,以期为提高该病的早期诊断准确率提供参考,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2016年5月至2017年5月我院接诊的70例多发性脑梗死患者纳入本研究。其中男性40例(57.14%),女性30例(42.86%),年龄为61~81岁,平均年龄为(70.02±5.33)岁。发病原因:颅脑外伤33例(47.14%)、高血压27例(38.57%)、动脉粥样硬化10例(14.29%)。发病时间:24h以内26例(37.14%)、24~72h 28例(40.00%)、72h以上16例(22.86%)。临床症状:意识障碍23例(32.86%)、语言障碍16例(22.86%)、偏瘫13例(18.57%)、昏迷9例(12.86%)、痴呆9例(12.86%)。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:符合《脑血管病手册(翻译版,原书第2版)》[5]中多发性脑梗死相关诊断标准;经术后病理学检查证实;签署知情同意书。排除标准:合并其他急慢性疾病者;病历资料不完整者;无法同时接受CT与MRI检查者。

1.3 方法

1.3.1 CT检查:使用日本东芝AquiLion型64排螺旋CT机对患者脑部进行平扫,电压为120Kv,电流为120mA,层距为6.0~8.0mm,层厚为6.0~8.0mm,扫描范围为听眦线以上,拍摄骨窗及脑创影像。平扫后根据患者实际情况评估是否接受增强扫描,增强扫描前需进行皮试,排除碘过敏者。无碘过敏者注射40ml碘普罗胺注射液后进行增强扫描。

诊断依据:脑皮质及脑白质呈扇形或形状不规则低密度灶,基底节区等部位伴圆形低密度影,但边缘较模糊。

1.3.2 MRI检查:使用美国GE公司3.0T MRI机对患者脑部横断面、矢状面及冠状面进行扫描。选择高分辨头部正交16通道线圈,层距为6.0~8.0mm,层厚为6.0~8.0mm。对平扫结果呈阳性者进一步进行增强扫描,扫描前需注射0.1mmol/kg扎贝葡胺注射液,注射后1min再进行T1WI与T2WI扫描。

诊断依据:T1WI呈低信号,T2WI呈高信号。

1.3.3 阅片:所有影像资料均由两名以上资深影像科医师进行双盲阅片,综合判断结果。

1.4 观察指标 比较两种检查方式对患者病变检出情况、检查基本情况(病灶检出数、检查时间、病灶大小、发病至影像确诊时间)以及对不同位置病灶的检出情况。

1.5 统计学分析 本研究所有数据的统计分析均使用SPSS 18.0软件,病变检出率等计数资料以百分率表示,组间比较用χ2检验,检查时间等计量资料以(表示,组间比较用t检验,p<0.05时可判断为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 CT与MRI对不同发病时间患者病变检出情况比较 CT检查24h以内病变检出率、24-72h病变检出率以及总病变检出率均低于MRI检查,差异有统计学意义(p<0.05),见表1;CT检查误诊6例(8.57%),高于MRI检查的0例(0.00%),差异有统计学意义(p<0.05)。

2.2 CT与MRI检查情况比较CT检查病灶平均检出数低于MRI检查,平均检查时间、平均病灶大小、发病至影像确诊时间高于MRI检查,差异有统计学意义(p<0.05),见表2。

2.3 CT与MRI检查对不同病灶位置检出情况比较 CT检查对基底节区、额叶、丘脑、顶叶、脑干位置病灶检出率低于MRI检查,差异有统计学意义(p<0.05),见表3。

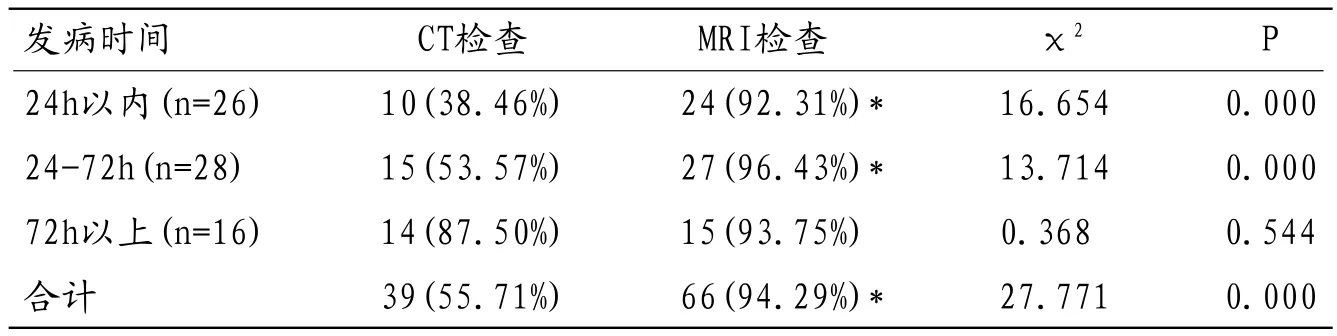

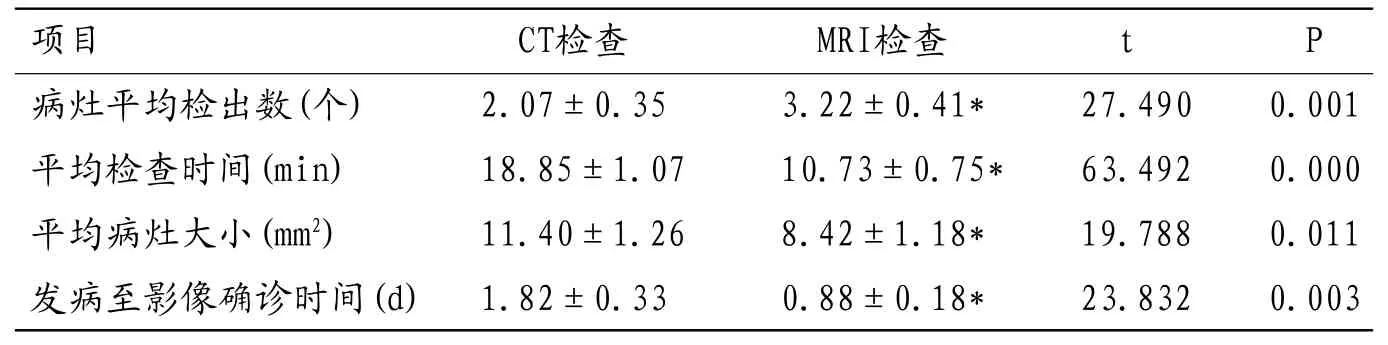

2.4 典型病例 患者1,女,48岁。颅脑CT图像显示右侧额叶见条片状低密度灶,边界不清,左侧额叶及双侧卵圆中心区见多发斑片状低密度灶,边界清楚,其余部位未见明显异常。考虑为右额叶脑梗塞、双侧多发腔隙性脑梗塞,见图1-2。

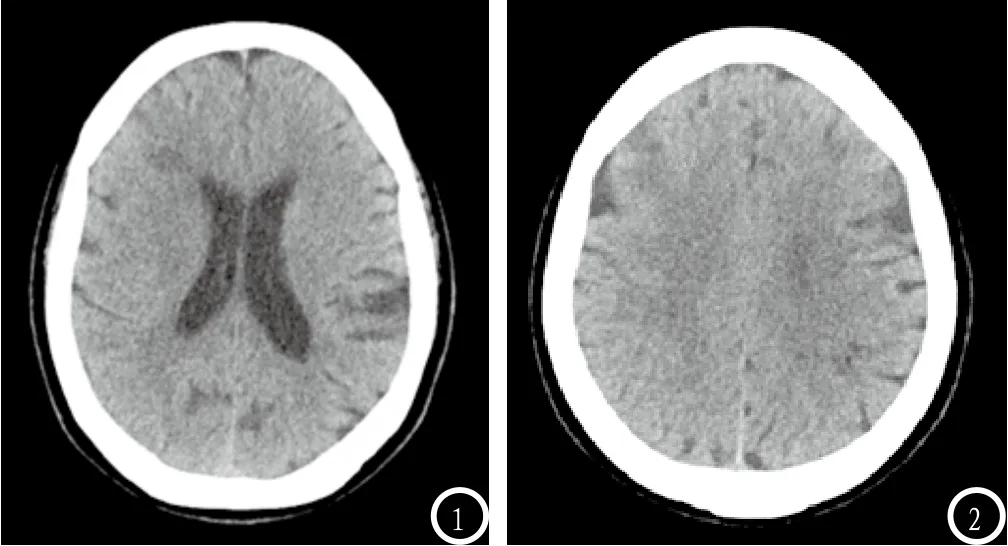

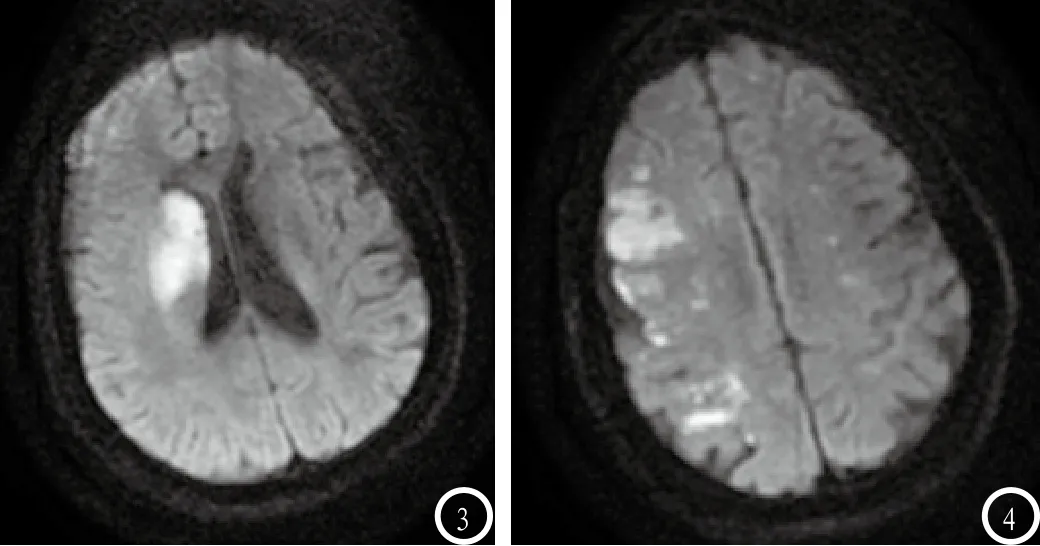

颅脑MRI图像显示双侧额顶叶、右侧侧脑室体旁、右侧基底节区多发大小不等,形态不规则的稍长T1稍长T2信号,部分病灶边界模糊,呈弥散状高信号。右侧侧脑室体受压。双侧顶叶可见多发斑片状长T1较长T2信号,DWI呈等信号。考虑为双侧额顶叶、右侧侧脑室体旁、右侧基底节区多发亚急性脑梗塞,双侧顶叶多发慢性梗塞灶,见图3-4。

表1 CT与MRI对不同发病时间患者病变检出情况比较[n,%]

表2 CT与MRI检查情况比较[]

表2 CT与MRI检查情况比较[]

注:与CT检查对比,*p<0.05

项目 CT检查 MRI检查 t P病灶平均检出数(个) 2.07±0.35 3.22±0.41* 27.490 0.001平均检查时间(min) 18.85±1.07 10.73±0.75* 63.492 0.000平均病灶大小(mm2) 11.40±1.26 8.42±1.18* 19.788 0.011发病至影像确诊时间(d) 1.82±0.33 0.88±0.18* 23.832 0.003

表3 CT与MRI检查对不同病灶位置检出情况比较[n,%]

图1-2 颅脑CT图像。

图3-4 颅脑MRI图像。

3 讨 论

多发性脑梗死主要发病人群为老年人,该病诱发因素较多,发病机制复杂,若不能及时治疗则容易遗留语言障碍、偏瘫、痴呆等后遗症甚至引发死亡[6]。及早发现并定位病灶能够为进一步手术或溶栓治疗提供可靠依据,对改善患者预后有重要意义。因此,多发性脑梗死的早期诊断尤为关键。

CT和MRI是临床诊断多发性脑梗死的最常用手段。其中CT检查主要利用人体不同组织吸收X射线差异明显的特点[7]。脑梗死病灶对X射线吸收值明显高于正常脑组织,经过一定层厚的扫描病灶可在CT图像上呈现为高密度影,而局部脑出血等症状也会在该区域显示出密度升高情况[8]。CT检查因操作简单、检查费用低等特点在临床上更为常用。但大量文献报道证实,CT检查对于部分早期血管病变尚不严重的病例诊断效果欠佳,往往难以发现微小和未扩散病灶,漏诊和误诊几率较大[9-10]。

MRI检查原理与CT并不相同,主要利用脑细胞中氢元素和脑细胞共振成像进行诊断,在血管病发病早期即可通过脑细胞活动异常进行识别[11]。多发性脑梗死发病早期(发病1~2h)即可依据MRI图像中T1加权信号异常进行诊断;而CT检查往往需要在24h后方可依据图像明确判断[12]。本研究中CT检查24h以内病变检出率、24~72h病变检出率均低于MRI检查,MRI检查发病至影像确诊时间也低于CT检查,均证实了这一点。而两种检查方式对发病72h以上患者的病变检出率均在90%左右,则主要与患者此时期有明显的影像学特点,利于通过CT或MRI作出判断有关。但从总体来看,MRI检查对多发性脑梗死的病变检出率及误诊率均优于CT检查,病灶平均检出数也高于CT检查。

Rutten-Jacobs等[13]的研究指出,MRI对局部微小病灶有较好的显像效果,图像中一般呈现清晰的T1低信号异常和T2高信号异常。本研究中CT检查平均病灶大小高于MRI检查,分析原因主要为MRI检查能够发现更多微小病灶(如局部组织细胞毒性类水肿),因此平均病灶大小有所降低,也证实了MRI在发现微小病灶中更具临床优势,与上述研究相符。

另外,对两种检查手段在不同病灶位置检出情况进行比较发现,CT检查对基底节区、额叶、丘脑、顶叶、脑干位置病灶检出率低于MRI检查,这主要与人体的生理解剖结构特点有关[14]。Garg等[15]的研究也指出,CT检查在对颅脑基底节区、额叶及脑干等位置进行扫描时图像清晰度不足,在发现脑梗死病灶方面效果欠佳,而MRI检查结果则并无明显影响。

总之,颅脑MRI在多发性脑梗死早期诊断中效果优于颅脑CT,在发现微小病灶、缩短检查时间、提高病变检出率等方面更具临床优势。