DSA与颅脑CT在脑梗塞患者诊治中的应用*

2018-08-08河南省洛阳市中心医院CT室影像诊断河南洛阳450000

河南省洛阳市中心医院CT室影像诊断 (河南 洛阳 450000)

董志辉 尹 峰 莫哲恒李发中 雷其良

脑梗塞亦有缺血性脑卒中之称,致病原因通常是动脉粥样硬化。有调查发现,在我国人民生活水平不断提升及人口老龄化趋势日益明显的背景下,脑血管疾病临床发病率正呈现逐年升高趋势,其中70%~80%为脑梗塞,并且30%发病原因是颈动脉狭窄[1-2]。有文献指出,65岁以上人群出现颈动脉狭窄性病的机率超过50%,因而早期准确检查病变并给予有效治疗具有重要意义[3]。数字减影血管造影(DSA)、磁共振血管造影(MRA)及颅脑CT等均为脑梗塞常用检查方式,均可指导患者的临床治疗。本文以80例脑梗塞病例作为研究对象,探讨DSA与颅脑CT在脑梗塞患者诊治中的应用效果,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月~2017年1月我院收治的80例脑梗塞病例作为研究对象,纳入标准:①符合2010年版《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[4]相关诊断标准;②知晓本次研究内容,并且书面同意入组。排除标准:①伴随严重肝肾功能障碍或者恶性肿瘤;②由先天性血管畸形、外伤或者静脉系统疾病引起的脑血管疾病;③合并精神类疾病;④对对比剂存在过敏史;⑤拒绝参与本研究。依据检查方法差异分为2组,各40例。A组男26例,女14例,患者年龄42~78岁,平均(58.36±7.14)岁,发病至入院时间为3~16h,平均(6.38±1.72)h,B组男28例,女12例,患者年龄41~75岁,平均(57.92±7.08)岁,发病至入院时间为4~15h,平均(6.25±1.69)h。2组性别构成、年龄、发病至入院时间等基线资料比较无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 A组患者行DSA检查:检查前需要首先行心电监测,观察患者血压、心率以及心电图变化等情况,然后采取局部浸润麻醉措施,期间如果有异常必须立即处理。选择飞利浦血管造影成像系统,通过电动高压注射器给予造影剂碘克沙醇(规格:50ml:16g(I))。对患者主动脉弓造影采取对比剂38mL,注射速率为15mL/s,颈动脉造影采取对比剂6.5mL,注射速率为4~5mL/s。选择Seldinger法对病例颈动脉予以选择性插管:在其颈外动脉、颈总动脉、左右两侧颈内动脉处插入导管,再依次行DSA造影检查;仔细观察各大动脉具体造影情况。

B组行颅脑CT检查:选择飞利浦CT扫描仪,并将颅脑两侧骨性外耳孔上边和双眼外眦连线作为扫描基线,参数选择:层厚与层距均是10mm,并且连续扫描12层;以薄层扫描方式处理头部病变区域,其中层厚与层距均是5mm。按照2组检查结果给予合理治疗。

1.3 观察指标 观察并且记录2组患者血管图像质量、病灶检出情况(主要<2mm与>2mm梗死病灶检出率)、短期神经功能缺损(NIHSS)评分变化。并观察DSA在脑梗塞患者治疗中的应用效果。

颅脑CT去骨后和DSA剪影后获得的MIP与VR图像进行比较,颅内血管图像质量分级[5]:I级:没有或者有微量残余骨影,可将4级脑血管分支完全显示出来,并且血管连续、边缘较为光滑;II级:存在少许残余骨影,可将4级脑血管分支完全显示出来,血管连续可是边缘不够光滑;III级:存在较多残余骨影,可以分辨患者脑血管4级分支,可是血管缺乏连续性,并且边缘不清晰;IV级:存在大量残余骨影,无法观察血管。颅底动脉血管图像(包括基底动脉、颈内动脉岩段、后交通动脉以及颈内动脉虹吸段)质量评估[6]:5分:可以清晰显示出各颅底动脉血管,管壁光滑并且没有缺失;4分:可以较为清晰显示出各颅底动脉血管,管腔存在1/3左右缺失;3分:能够显示出颅底血管管壁,但是管腔缺失不到1/2;2分:能够显示出颅底血管管壁,但是管腔缺失超过1/2,尚能评价;1分:显影比较差,不能评价。治疗24h后,以NIHSS量表评估神经功能缺损情况,总分42分,随着评分降低神经功能缺损减轻。

1.4 统计学分析 利用SPSS19.0软处理有关数据,计数资料(%),计量资料(),并以χ2、t检验,等级比较用秩和检验。p<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

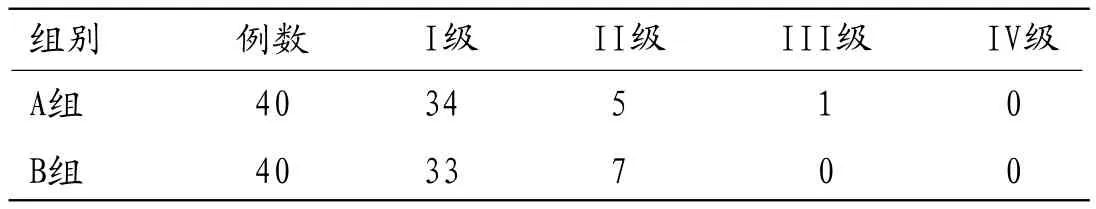

2.1 2组颅内血管图像质量比较 见表1。2组颅内血管图像质量分级比较差异无统计学意义(P>0.05)。

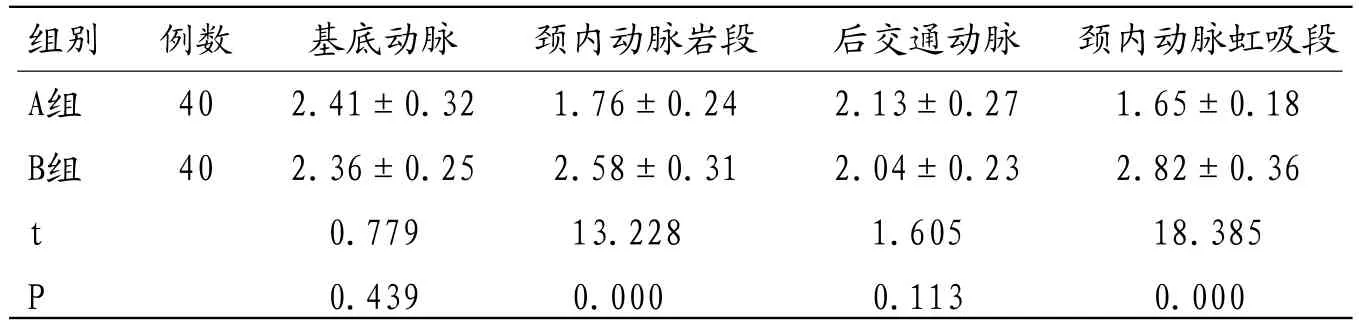

2.2 2组颅底动脉血管图像评分比较 见表2。2组基底动脉与后交通动脉图像评分比较无显著差异(P>0.05);A组颈内动脉岩段、颈内动脉虹吸段图像评分明显低于B组(p<0.05)。

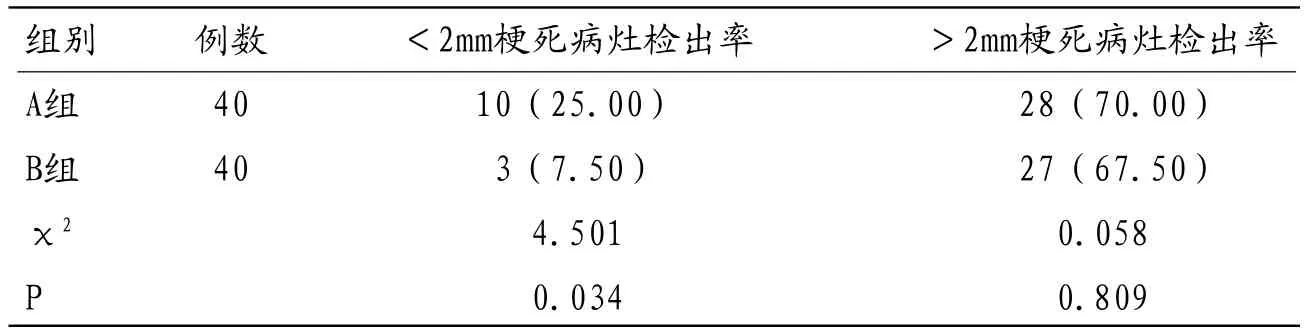

2.3 2组病灶检出情况比较见表3。2组>2mm梗死病灶检出率比较无显著差异(P>0.05);A组<2mm梗死病灶检出率25.00%,明显高于B组7.50%(p<0.05)。

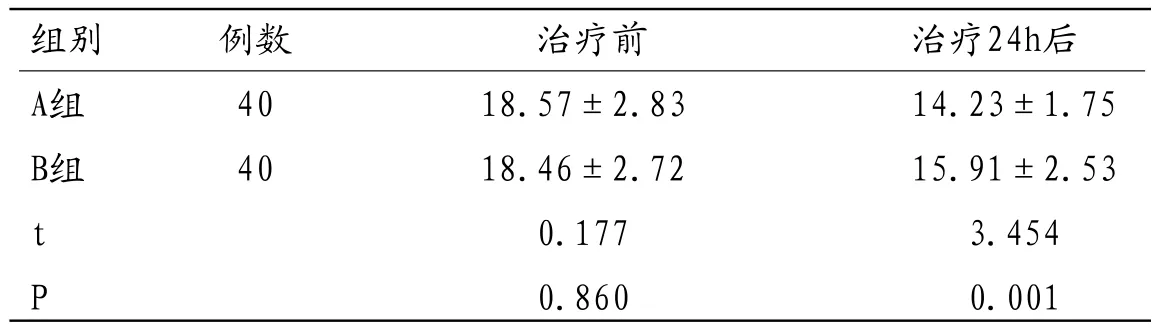

2.4 2组治疗前后NIHSS评分比较 见表4。治疗前,2组NIHSS评分比较无显著差异(P>0.05);治疗24h后,A组NIHSS评分明显低于B组(p<0.05)。

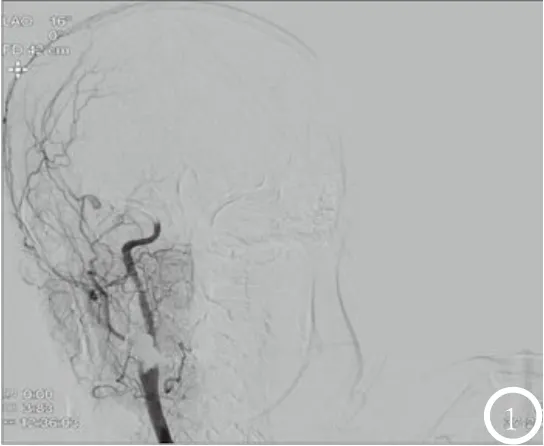

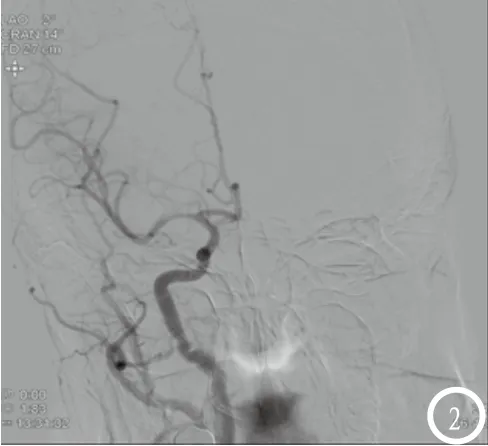

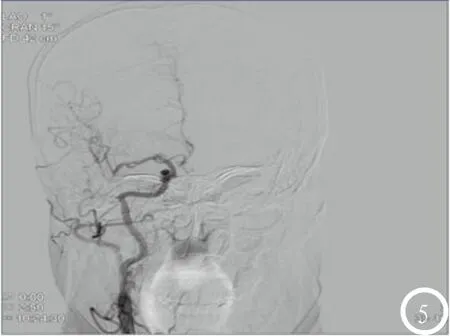

2.5 DSA在脑梗塞患者治疗中的应用效果 A组40例患者,DSA提示右侧颈内动脉终末段闭塞12例(30%),取栓后再通,无残余狭窄(见图1-2);右额颞叶、基底节区脑梗塞14例(35%)(见图3);右侧大脑中动脉M1段闭塞9例(22.50%),溶栓后再通(见图4-5);左侧椎动脉小脑后下动脉以远闭塞3例(7.50%),溶栓后小脑后下动脉显影较前好转(见图6-7)。

3 讨 论

脑梗塞通常为脑部血流供应障碍,导致脑部缺血、缺氧,进而促使局部脑组织坏死而诱发的疾病,发病率高,同时致残率和病死率也较高,可严重影响到患者生存与生活质量。由于血液流动性发生变化,导致脑梗死区域存在低灌注状态,引起脑组织或者脑细胞缺氧现象,出现水肿、坏死情况。对脑梗塞患者进行早期诊断,对及时有效治疗非常有利。

表1 2组颅内血管图像质量比较(例)

表2 2组颅底动脉血管图像评分比较(分,)

表2 2组颅底动脉血管图像评分比较(分,)

组别 例数 基底动脉 颈内动脉岩段 后交通动脉 颈内动脉虹吸段A组 40 2.41±0.32 1.76±0.24 2.13±0.27 1.65±0.18 B组 40 2.36±0.25 2.58±0.31 2.04±0.23 2.82±0.36 t 0.779 13.228 1.605 18.385 P 0.439 0.000 0.113 0.000

表3 2组病灶检出情况比较[例(%)]

表4 2组治疗前后NIHSS评分比较(分,)

表4 2组治疗前后NIHSS评分比较(分,)

A组 40 18.57±2.83 14.23±1.75 B组 40 18.46±2.72 15.91±2.53 t 0.177 3.454 P 0.860 0.001

相关临床研究显示,当CT 值处于126~736HU范围时,基本能够明确钙化斑,其主要优势之一即明确斑块形态[7-8]。同时,CT血管造影还具有扫描速度快、辐射小、成像快、图像清晰等优点。后期能够利用三维重建方式获得容积数据,提升图像清晰度,并防止出现重建图像过程中与骨结构难以分离的问题。DSA由两次成像一起完成,首次进行造影剂注射操作前,需把图像转变成数字信号储存起来,然后注射造影剂,并将呈像再次转变成数字信号,加减两组数字信号,即可获得血管图像,可准确反应脑梗塞患者精细血管情况。结合DSA检查结果,能够将颅内动脉狭窄临床造影结果分为无症状性和症状性狭窄两种,单纯颅外动脉狭窄患者出现血淤症的机率相较于单纯颅内狭窄患者更高,并且症状性狭窄狭窄率高于50%[9-10]。现阶段,临床上一般采取单纯药物治疗或者介入治疗方式治疗缺血性脑血管病患者。有研究指出,对症状性颅内外血管狭窄给予单纯药物治疗获得的效果并不理想,故应对其采取积极干预措施,常规包含有球囊成形与支架成形[11-12]。然而,需要注意的是,在患者手术前后给予药物治疗对提高成形术成功率与降低术后缺血性事件风险具有重要意义,故治疗药物的选择非常重要。介入治疗一般是溶栓治疗,这种治疗方法理论基础主要是“缺血半暗带”,可以为脑梗塞治疗时间窗的产生提供依据。大部分学者研究后认为,6h内恢复灌注即为恢复神经功能的一个时间窗,如果超过时间窗给予溶栓治疗,将会降低疗效[13-14]。

本组研究结果显示,2组颅内血管图像质量分级、基底动脉与后交通动脉图像评分比较无显著差异,A组颈内动脉岩段、颈内动脉虹吸段图像评分明显低于B组,提示DSA与颅脑CT检查脑梗塞时,均能获得较好颅内与颅底动脉血管图像,但DSA在颈内动脉岩段、颈内动脉虹吸段图像质量方面具有较大优势。结果还显示,2组>2mm梗死病灶检出率比较无显著差异,但A组<2mm梗死病灶检出率明显高于B组,与李伟等[15]研究结论一致。说明DSA与颅脑CT对>2mm梗死病灶的检出效果相当,DSA可更准确检出<2mm梗死病灶。A组治疗后NIHSS评分明显低于B组,且右侧颈内动脉终末段闭塞患者经取栓治疗后闭塞再通,无残余狭窄,右侧大脑中动脉M1段闭塞患者经脉溶栓后再通,左侧椎动脉小脑后下动脉以远闭塞患者经溶栓后小脑后下动脉显影较前好转,提示DSA能够准确暴露脑梗塞患者病灶情况,结合其临床症候表征,可为合理有效治疗方案的选择提供指导。

图1 右侧颈内动脉终末段闭塞。

图2 取栓后闭塞再通,无残余狭窄。

图3 右额颞叶、基底节区脑梗塞。

图4 右侧大脑中动脉M1段闭塞。

图5 右侧大脑中动脉溶栓后再通。

图6 左侧椎动脉小脑后下动脉以远闭塞。

图7 溶栓后小脑后下动脉显影较前好转。

综上所述,与颅脑CT检查脑梗塞相比,DSA可获得更好颈内动脉岩段、颈内动脉虹吸段图像,准确检出患者梗塞病灶,利于其治疗方案的有效选择。