液体缓冲剂-交流电弧直读发射光谱法测定化探样品中铅锡银

2018-08-07马晓慧

马晓慧

(新疆维吾尔自治区有色地勘局测试中心 乌鲁木齐 830026)

铅、锡、银是地球化学勘查中非常重要的元素,在多目标地球化学调查和1∶5万地球化学普查项目中都包含这些微量元素。在化探的配套分析中铅、锡、银常用电弧发射光谱法进行分析。CCD-1型电弧直读发射光谱仪采用CCD接受光信号,可接收82nm波长单位的光谱信息,灵敏度较高,消除了相板乳剂特性曲线的影响,分析结果精密度和准确度都有很大提高。采用固体进样的方式,具有分析效率高、分析成本低、绿色环保的优点。采用热蒸发与ICP-OES联用[1]以及激光剥蚀与ICP-OES联用[2],都为近期报道的实现直接固体进样的分析技术,而电弧直读发射光谱法为典型的固体进样分析方法。通过固体缓冲剂发射光谱法测定铅、锡、银可以提高测试的准确度,但操作比较繁琐、效率较低且银容易沾污,而采用液体缓冲剂发射光谱法,将样品直接装入电极,滴加缓冲液,烘干,射谱即可。此法具有简便、快速等优点。本文在参考文献[3]的基础上,通过大量的实验选择了氯化钾、硝酸钾、硅酸钠的混合溶液为液体缓冲液。在弧烧时,此液体缓冲液能有效地抑制基体元素的干扰,提高了线背比,液体缓冲剂加入了硅酸钠后,使弧焰更加稳定,极大地改善了测定方法的精密度和灵敏度,因此也降低了被测元素的检出限。

1 实验部分

1.1 仪器及工作条件

⑴101A-1E电热鼓风干燥箱;

⑵XZJ-54振动搅拌仪;

⑶电子天平;

⑷光谱纯石墨电极。上电极:Φ4mm,长10mm,下电极:细颈杯状,Φ4mm孔深5mm,壁厚1.0mm细颈Φ2.6mm,颈长4mm,距离杯口4mm处打孔。

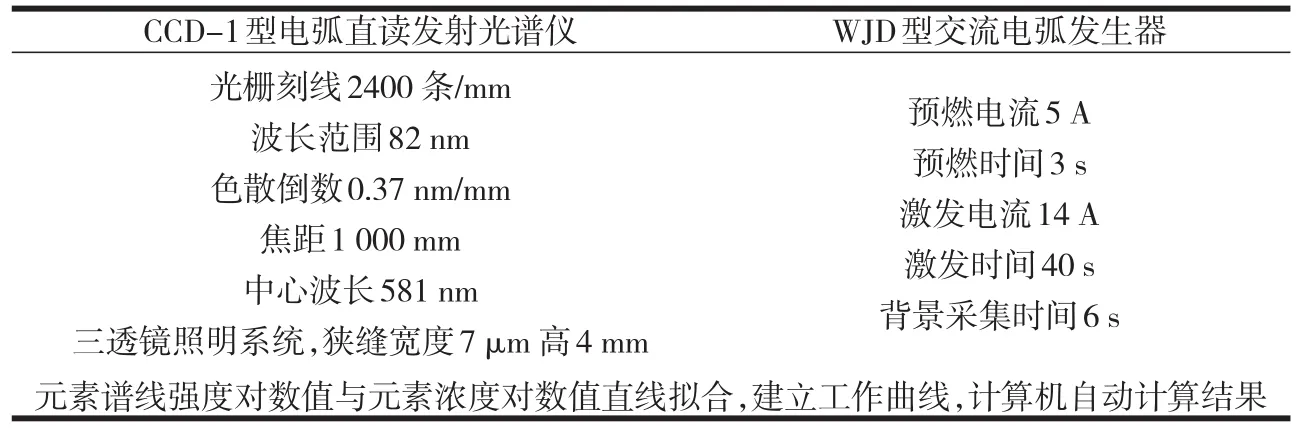

⑸摄谱仪工作条件见表1。

表1 摄谱仪工作条件

1.2 缓冲液制备

将配置缓冲剂的化合物氯化钾、硝酸钾和硅酸钠分别制成20%、20%与5%的溶液,将溶液按如下体积比:20%氯化钾∶20%硝酸钾∶5%硅酸钠=1∶1∶1于1000mL烧杯中混匀,置于塑料瓶中,备用。

1.3 标准系列绘制

采用国家一级合成硅酸盐光谱分析标准物质GBU07701-GBW07709与样品相同条件射谱,建立本方法的标准系列。

1.4 试验方法

将试样装入下电极,并在玻璃板上压紧,磨平,滴加2滴液体缓冲液,置于烘箱于65℃烘干1h后按工作条件摄谱分析。

2 结果及讨论

2.1 缓冲剂的选择

矿物、岩石和其他样品在炭弧中具有一种复杂的高温化学反应。有时在某些样品中会产生大量的气体和金属熔珠。因而产生了样品从孔穴中或喷溅喷跳现象,给分析带来很大的误差。为了减少试样成分对弧焰温度的影响,稳定温度,在试样中加入缓冲剂,利用试样与缓冲剂发生卤化反应、硫化反应来抵偿试样组成变化的影响。

常用液体缓冲剂有氟化物和氧化物的液体缓冲剂,多硫化合物、多碘化合物液体缓冲剂和锂、钠、钾的盐类液体缓冲剂溶液。故本文在对三种液体缓冲剂反复对比试验,加入锂、钠、钾的盐类液体缓冲剂溶液,利用锂、钠、钾的盐类可促进各元素间的分馏效应,有效抑制基体组分对测定的影响。选取氯化钾、硝酸钾为缓冲剂,并在此基础上加入硅酸钠,加入硅酸钠可防止样品喷溅,并抑制谱带的背景,稳定弧焰的温度。

2.2 方法检出限

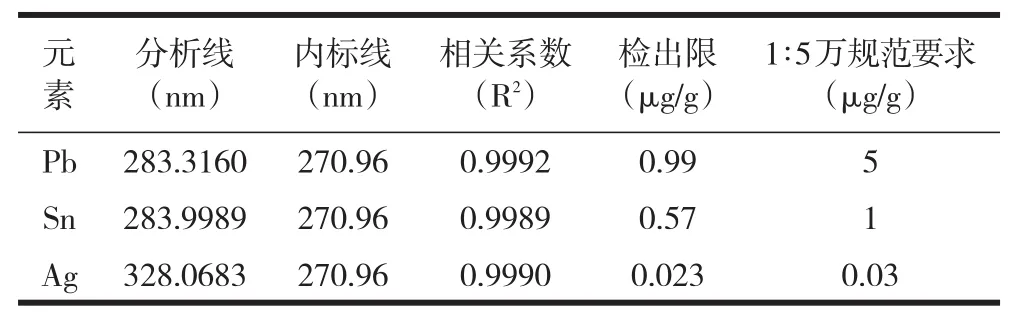

将基物按照上述试样制备方法处理,并平行测定12次,以测定结果的3倍标准偏差计算得到方法的检出限,铅、锡、银的检出限能够满足DZ/T0011-2015《地球化学普查规范》(1∶5万)要求。铅、锡、银对应的分析线、内标线、相关系数、检出限见表2。

表2 方法检出限

2.3 方法精密度和准确度

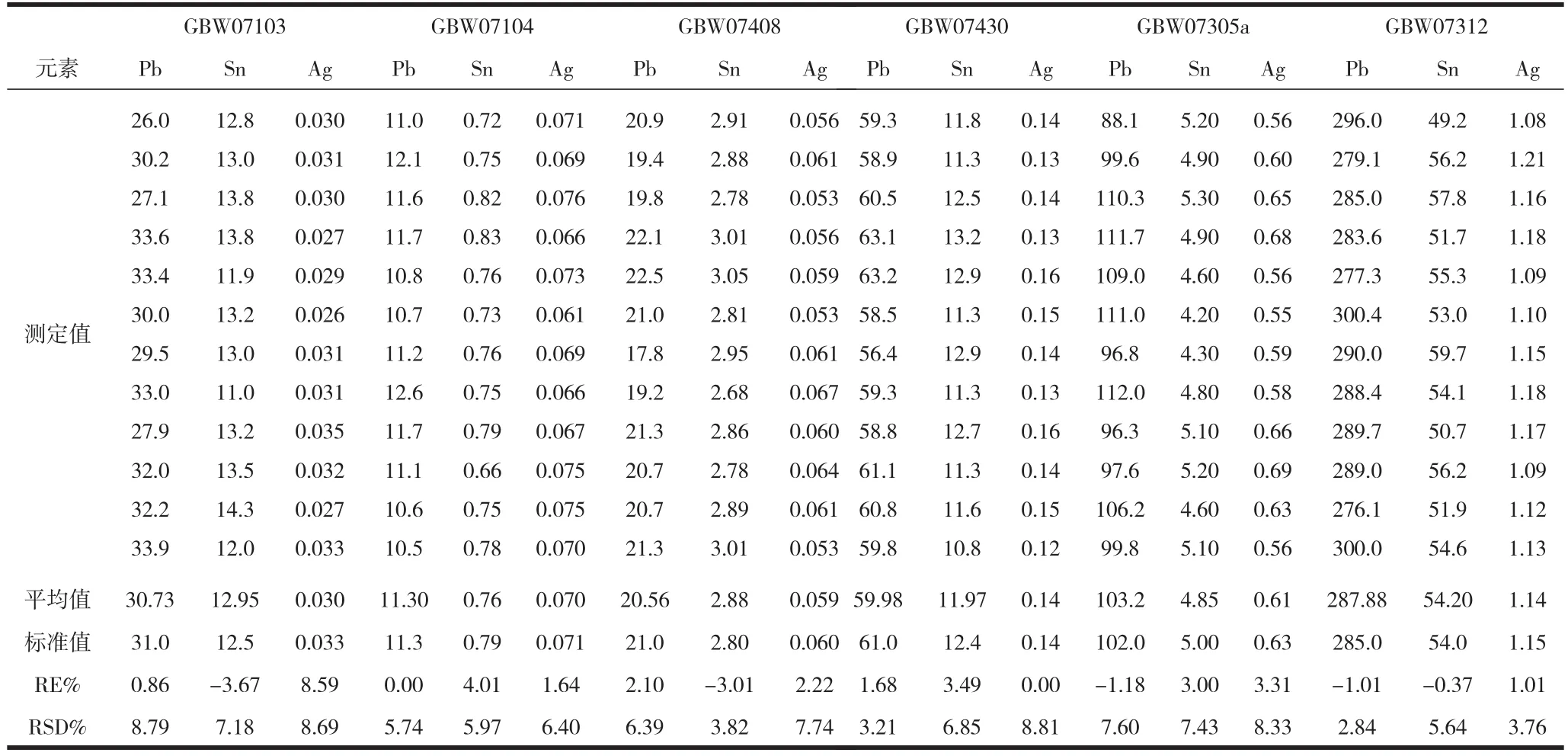

选取了水系沉积物、土壤、岩石6个国家一级标准物质进行12次平行测定,测定结果见表3。

表3 方法精密度和准确度

由表3数据可知,所测元素铅锡银的相对误差都小于允差值,相对标准偏差(RSD)介于2.84~8.81%之间,能够满足DZ/T0011-2015(地球化学普查规范)(1∶5万)的要求。

3 结论

在地质样品测试过程中,液体缓冲剂具有良好的应用价值,实验操作简便且能够保证实验准确度,按照本方法对国家一级标准物质进行测定,实验结果显示,液体缓冲剂氯化钾、硝酸钾、硅酸钠的有效使用,改善了试样在射谱时弧焰出现鼓泡和喷溅行为,在一定程度上促进了试样的蒸发行为。准确度和检出限均能满足1∶5万地球化学普查规范要求。