西班牙悲风,诗人洛尔迦

2018-08-03张喁

文_张喁

“我热爱这片土地。我所有的情感都有赖于此。泥土、乡村,在我的生命里锻造出伟大的东西。”洛尔迦的西班牙,究其根本,它不属于人们司空见惯的“西方文明”。

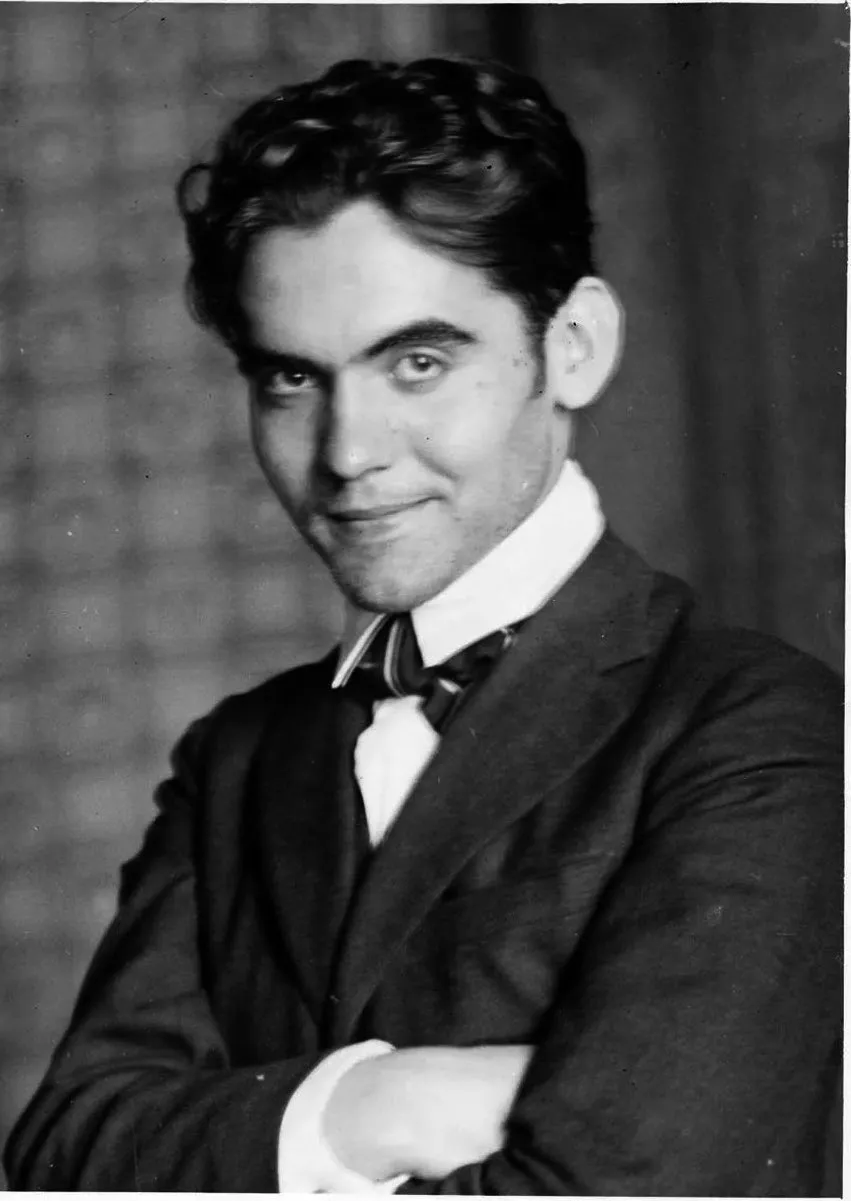

费德里科·加西亚·洛尔迦(Federico Garcia Lorca,1898—1936),20世纪最伟大的西班牙诗人

汉语的洛尔迦

谈论洛尔迦首先就要谈论到他的死。他的死在世界文学史上如此令人瞩目,因为20世纪30年代西班牙内战的背景,可以说有点耀眼。而他的死因近百年来蹊跷成谜,即便在2009年以后几乎被后世研究者扫除全部疑窦——没错,他就是被法西斯、西班牙国家主义者、宗教保守势力秘密处决的——但诗人的尸骸至今下落不明。加之洛尔迦并不是一个振臂一呼的革命者,他只是一名诗人,这就不能不说是人类文明的污点,世纪沧桑暗藏的耻辱。

在《新教育家》杂志往期的“大师”栏目中,笔者介绍过一位本土诗人,同样死于战乱的20世纪上半叶,同样死因成谜,尸骨无存,他就是郁达夫。和洛尔迦一样,郁达夫同样不是一个革命者、反抗者,只是和左翼若即若离,但在右翼势力的眼里,这同样构成威胁。郁达夫是一个写旧体诗的诗人,除了那句放浪而著名的“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”,他的旧体诗对后世没有什么影响力。洛尔迦的诗在20世纪30年代经由戴望舒不经意中匆忙翻译成中文,再由施蛰存校订和润色,却像对后世新诗埋下了一颗定时炸弹,于70年代朦胧诗伊始的时代爆发出巨大而彻骨的影响力。

戴望舒译洛尔迦以启蒙读物的方式,在年轻人中悄悄流传,成为早期“朦胧诗”的艺术源头之一。图为1986年到成都参加“星星诗歌节”的诗人们,前面是北岛、舒婷,后面有顾城、王寅、谢烨

戴望舒对洛尔迦的翻译,虽然数量只有32首,很多组诗都没有完整翻译过来,但却不是一般意义上的文化译介,而是基于译者本人也是写出了《雨巷》的新诗诗人。藉由翻译洛尔迦,戴望舒进入了洛尔迦以及西班牙传统文化的声音的奥秘,用洛尔迦的西班牙谣曲的神秘韵律帮助发明和更新了汉语白话文。戴望舒翻译洛尔迦《海水谣》——

在远方

大海笑盈盈

浪是牙齿

天是嘴唇

可以说在汉语母语中,从没有人用过“笑盈盈”入诗(我们只读过“大块假我以文章”,没想象过“大块”本身能够“笑盈盈”),加以比喻的神来之笔,瞬间描绘出神异的画面,同时顺带发现了汉语原来还有如此奇妙的韵律!

戴望舒发现式的翻译,将洛尔迦的声音极致地传达到汉语当中,反过来说,是为汉语中的洛尔迦“定了音”,使洛尔迦在汉语中具有了“声音品牌”——《梦游人谣》的开头——

绿啊,我多么爱你这绿色

绿的风,绿的树枝

船在海上

马在山中

……

饱含感情又简单重复不造作,音调动人而不装腔作势,意向精湛语义充满创造性,但字面简单淳朴近于禅。

正因为这样的翻译,使70年代中后期没有什么读物可以选择的中国读者,同时发现了洛尔迦的魅力和汉语的神奇。在那个荒凉的年代,戴望舒译洛尔迦以启蒙读物的方式在年轻人中悄悄流传,启迪了北岛、芒克、多多、顾城那一代人,成为早期“朦胧诗”的艺术源头之一。

更年轻的中国诗人也喜爱洛尔迦,像海子著名的“面朝大海,春暖花开”,西川早期的一些诗,都明显受到洛尔迦的影响。诗人王家新1978年在大学图书馆读到已经发黄的戴译《洛尔迦诗钞》,其中的《不贞之妇》写道——

我把她沉睡的乳房摸扪

它们忽然为我开花

好像是鲜艳的玉簪两茎。

她的浆过的短裙

在我耳朵里猎猎有声

宛如十柄尖刀

在割裂一幅缭绫

……

在十年动乱刚过去的年代,年轻的文学爱好者读到这样的诗内心都在颤栗,仿佛是一种罪过,又仿佛看见了真理的女神。

对8眼监测井2002—2010年地下水水位埋深每年逐月进行年平均(均值)和单井逐月年平均,如图2所示。8眼监测井地下水水位埋深平均值随月份变化趋势不明显,若要找寻规律的话,大致在5—10月,水位埋深呈下降趋势,11月—翌年4月,水位略有回升,埋深减小。以单眼监测井逐月水位变动趋势看,8眼监测井的多年年内地下水水位埋深变化各有不同,水位达到最低值及回升的时间不相一致,可知地下水水位埋深在年内的变化趋势,因监测井位置的不同而存在较大差异。

洛尔迦的西班牙

把目光从中国转动到洛尔迦生活的那片热土西班牙,让我们看看洛尔迦时代的西班牙是一个怎样的国度。

地处西南欧伊比利亚大半岛上的西班牙,曾经有800年时间是阿拉伯人统治的伊斯兰哈里发国家,经过数个世纪的战争,天主教“光复”了这片欧洲的“失地”,同时直接造就西班牙在中世纪以后成为整个欧洲乃至世界的海上霸主,直接策划和实施了1492年哥伦布远渡大西洋发现美洲新大陆。

洛尔迦部分作品

天主教传统因为“胜利的果实”来之不易而愈加在西班牙根深蒂固,“保卫天主教”似乎成为西班牙人的一项传统使命。然而,“光复”以来,西班牙先是数千里外的日耳曼人哈布斯堡王朝的国度,后又落入邻居法兰西人波旁王朝之手,而且在欧洲经历1789年法国大革命和1848年君主制纷纷倒台之后,西班牙的波旁王室竟也历经复辟而悍然不动。

在洛尔迦出生的1898年,美西战争使西班牙的霸主地位一落再落,失去了众多海外殖民地包括菲律宾。然而这些就像中国人民常说的“头上的三座大山”一样,哈布斯堡王朝也好,波旁王朝也罢,和西班牙人民又有什么关系?直到1931年,人民推翻了波旁王室,建立了共和国。

然而谈未来与理想的共和派干不过谈传统与现实的国民派,随着保守势力、右派、国民派将希望与大权寄予海外驻军归来的弗朗哥,军队政变爆发了,内战开始了,年幼的共和国死在襁褓中。

这就是洛尔迦的西班牙,究其根本,它不属于人们司空见惯的“西方文明”。当欧洲已经“天翻地覆慨而慷”,西班牙还躲在西南角落里“从前慢”;即便在洛尔迦为他的时代献祭之后,经历第二次世界大战,法西斯成为彻底被踏灭的死灰,而法西斯昔日的盟友弗朗哥,却在西班牙偷偷地将他的小火苗燃烧到一九七零年代;在年轻人不知波旁王朝为何物的今天的现代社会,西班牙在1947年恢复君主制,六七十年代才逐渐施行西方政治的议会民主制;直到今天,西装革履年轻帅气的西班牙国王菲利普六世,仍然是波旁王室的君主;国王的民调结果还不错,反映出该国的民意保守,毕竟西班牙,顺带连同它昔日的殖民地菲律宾,仍然是当今世界为数不多的天主教国家。

不能简单地将这样一个国度的历史定义为“遗老国度”,或称之为“封建”“落后”。一方面,世界潮流浩浩汤汤,平民的自由的社会成为席卷一切的大势;另一方面没有任何潮流是不可逆的,没有任何趋势是绝对的,西班牙乃至世界的更多角角落落,尤其是带着旧世界的辉煌而来的,自有它的特殊性,也因此具有它独特的魅力。让我们将目光聚焦到洛尔迦身上,来探询和体会这种魅力。

根植传统与民间

“我热爱这片土地。我所有的情感都有赖于此。泥土、乡村,在我的生命里锻造出伟大的东西。”诗人这段剖白中所说的土地,还不仅仅泛指西班牙,更是直指自己从小生活、切实可感的南部安达卢西亚地区,其首府是被称作“石榴城”的格拉纳达,诗人自小生活在其近郊牛郎泉小镇,优渥的家族拥有1500多亩土地。

洛尔迦从小浸淫于西班牙弗拉门戈这种植根于大众的民间艺术。在吉他的伴奏下,当弗拉门戈这种永恒的悲歌唱起,当伴着响板的舞蹈乍一登场,吉卜赛歌手往往以一声“可怕的叫喊”开始充满激情的表演,这是洛尔迦所谓“死的激情”,仿佛“是死者一代的叫喊”,而“安达卢西亚人除了战栗对这叫喊再也无能为力”。

弗拉门戈在这片土地发出的声音是何等苦难而轻盈,折射到洛尔迦的诗中,是——

如果我死了

请为我打开阳台

如此直击人心,其情感基础,是诗人从这片土地上所获取的“痛苦的知识”——那谜一样的爱与死!弗拉门戈永恒的悲歌浸透在他全部的诗中。

洛尔迦的第二位钢琴老师,是年轻的法学教授雷沃斯,后来成为西班牙第二共和国的司法部长和教育部长。他创建左翼政党,支持工运,与地方腐败的政治势力对着干。是他唤醒了洛尔迦的社会公正意识。共和国成立并施行新政以后,得益于雷沃斯的支持特别是新政府财政支持,从小热爱乡村戏剧并能背诵很多民歌民谣的洛尔迦“撸起袖子加油干”,建立了一个全国性的剧团,叫“巴拉卡”,原意指的是那种乡村集市演木偶戏之类的临时木棚。洛尔迦谈到“巴拉卡”总体规划时说:“我们要把戏剧搬出图书馆,离开那些学者,让它们在乡村广场的阳光和新鲜空气中复活。”两年多的时间,“巴拉卡”几乎走遍西班牙,吸引了无数的平民百姓。“巴拉卡”无疑振兴了三十年代西班牙的戏剧舞台,实现了洛尔迦毕生的梦想。

第三位老师兼朋友兼合伙人是西班牙著名作曲家法雅,在他的提议下,1921年,洛尔迦与之一起筹备“深歌”艺术节,一边马不停蹄寻找民间歌手,一边一个月内写成31首诗歌,结集为《深歌集》,并迅速在家乡最著名的阿尔汉布拉宫演出,旨在从现代社会挽救这种古老的抒情歌谣。

什么是“深歌”

《深歌集》让23岁的诗人崭露头角,然而什么是“深歌”?关于“深歌”,有说是摩尔人统治西班牙800年从非洲带来的,有说是吉卜赛人的流浪歌谣,有考察说它源于犹太会堂的赞歌,莫衷一是,民间流传的往往不能被任何一种权威说法来定义。

“深歌”是一直流传在洛尔迦故乡安达卢西亚民间的特有的歌谣形式,它形式短小,音调神秘,音值高亢,近乎呐喊中又充满了古老的悲情。诗人王家新在新译洛尔迦时,发现“深歌”不同于一般的通过重复达到自身圆满的音乐旋律,而重在表达永不能实现的渴望,追求“死一般的激情”。与此相关,深歌中的感叹词也不同于一般的“啊”或“哦”,这给翻译带来了难题,王家新将之译为“噫”或“啊呀”,甚或“啊呀啊呀呀”。

弗拉门戈(Flamenco)是西班牙的一种综合性艺术,构成元素有歌唱、舞蹈、器乐,洛尔迦从小浸淫于这种植根于大众的民间艺术,从中感到“死的激情”

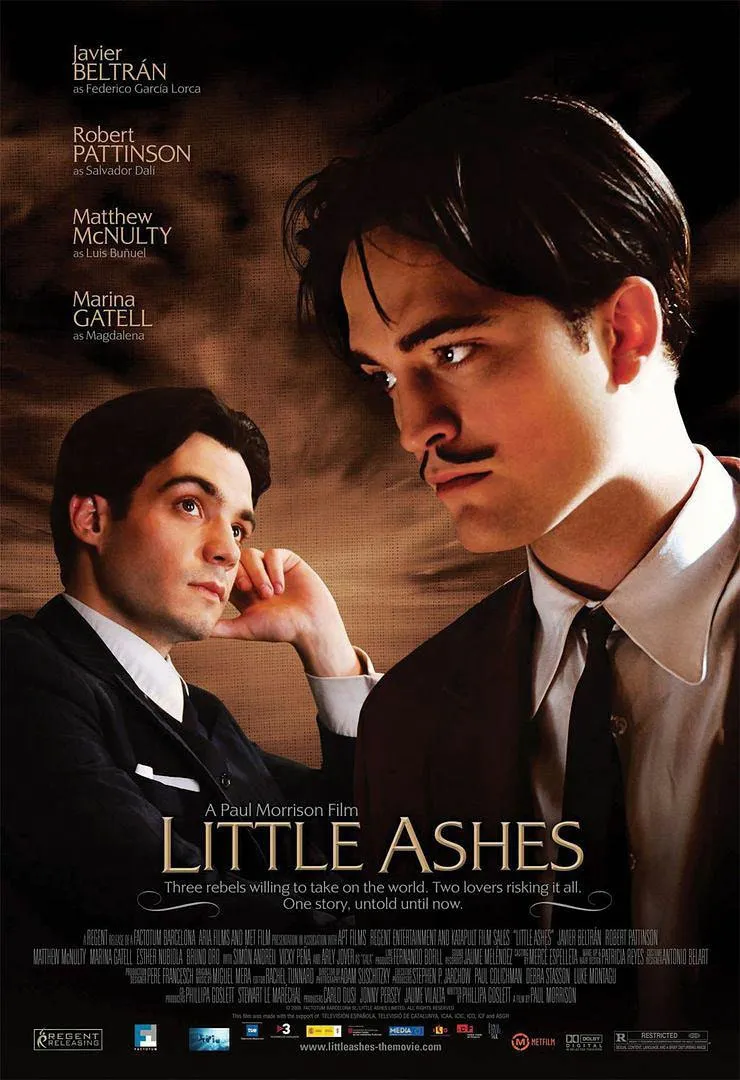

2008年的电影《little ashes》,重现了画家达利、诗人洛尔迦、大导演布努埃尔三人青春年代充斥着酒精、友谊、艺术乃至同性爱情的时光

西班牙诗人何塞·波尔加明说,洛尔迦的诗来自传统血脉的滋养,“当到达安达卢西亚的时候,他从那片富饶明亮的面向大海的土地上捕获了深奥的地方口音”。而王家新在翻译中不得不承认,作为汉语使用者的我们很难接近那“深奥的地方口音”。

洛尔迦对“深歌”的发掘让自己的写作受益良多,他从“深歌”的简洁、浓烈、本真中得到强烈的创作启示:“那些不知名的流行诗人能将人生的巅峰时刻浓缩在三四行之内,真是令人称奇、令人惊叹。”从此,“深歌”中谣曲式的奇异的迷人重复,谣曲中常见的对话(对唱),等等,成为洛尔迦一贯的抒情调性和最常见的诗的生成方式。洛尔迦以他的诗歌和音乐天赋使古老“深歌”复活,反过来,“深歌”也给他的创作打开了一座喷涌的源泉。

“深歌”的简短,不仅对洛尔迦起到巨大作用,也让西班牙语的诗人们纷纷发现了“短诗”就在自家的传统当中。对洛尔迦来说,“深歌”帮助了他青春写作抵达成熟,促成诗人由青春的抒情,成为一个如他自己所说的“想对浪漫主义诗人留下的过于繁复茂密的抒情之树进行修剪并予以照料的诗人”。

洛尔迦从“深歌”中得到的,不只是表面的化繁为简的形式,更是形式背后最神秘的西班牙诗性。他把自己要接近或从他自己身上唤醒的这种诗性称为“魔灵”,这个词来自吉卜赛人的口语“duende”。在吉卜赛传统中,“魔灵”可以让表演者进入“着魔”“迷狂”的状态。洛尔迦所诉求的,正是这样一种“通神”的存在。

“深歌”在洛尔迦身上唤起的神秘天赋,使他存在于西方人文主义的理性传统但又不完全属于它。洛尔迦曾讲过,西方文学传统中的缪斯、天使和他身上的“魔灵”的区别:缪斯是智慧,天使是灵感,“而魔灵则不同,需要从心灵的最深处将她唤醒。”(赵振江《西班牙当代诗坛的一部神话》)

一条安达鲁先锋狗

如果根据洛尔迦和西班牙土地、传统和人民的紧密联系,将他贴上我们常常看见的“乡土作家”这样的字眼,就真是完全的误会,而且是背道而驰的认识。

1918年,西班牙流感夺去了全世界两千万人的生命,在君主制倒台的前夜,西班牙也陷入政治上的混乱。1919年,洛尔迦从故乡格拉纳达大学转入马德里的“寄宿学院”(Residencia de Estudiantes)学习,这所学院被定位为“西班牙的牛津剑桥”,旨在培养本土精英。就是在这里,洛尔迦成为大学生沙龙的核心人物,他朗诵诗作,即兴弹奏钢琴,拥有了不少粉丝。洛尔迦结识了不少现代派艺术家,其中关系最紧密的是后来的超现实主义大师萨尔瓦多·达利,以及后来的大导演布努埃尔。近年的电影《little ashes》重现了三人在青春年代充斥着酒精、友谊、艺术乃至洛尔迦的同性爱情的时光。

正在弹琴的中年洛尔迦

在西班牙文学史上,1927年是非常重要的年份。洛尔迦和他的文学艺术同志们发起纪念西班牙诗人贡古拉逝世三百周年的活动,文学前辈马查多、音乐老师及搭档法雅、毕加索和达里等人都热烈响应。在马德里,年轻人对着腐败平庸的西班牙文学院围墙上撒尿,以此表达蔑视;在塞维利亚,洛尔迦一行六人受邀乘火车前往参加为期三天的文学活动,他们深夜到达,退休的斗牛士梅亚斯等着他们狂欢。梅亚斯是诗歌内行,他身材矫健,脸上是斗牛留下的伤疤。他把客人带到自己在郊外的农场,每天流水宴席相待,每天谈论文学,接受采访,朗诵歌唱,喝酒到天明,将这一年的文学活动推向了高潮。以此为标志,西班牙诗歌“二七一代”也诞生了,而洛尔迦是其中最耀眼的明星。君主制倒台之后,家乡的广场都以诗人的名字命名。

在早期,洛尔迦诗歌中充满超现实主义式的飞跃、非理性的语言或智力突袭,甚至像斗牛士一样对读者的蓄意刺激。今天的文艺青年更大程度上会是达利和布努埃尔的拥趸,而洛尔迦本来也是同样先锋同样现代的,后来转入“深歌”的创作,其实也并非达利和布努埃尔后来指责的“背叛”了超现实主义(二人曾合作史上最著名的超现实主义电影《一条安达鲁狗》讽骂洛尔迦,安达鲁实指洛尔迦来自安达卢西亚),而是把浪潮中的超现实主义和一种永恒的艺术结合到了一起。

1929年,从没有出过国的洛尔迦来到纽约。一个传统的没见过什么世面的来自君主制国家的“安达卢西亚之子”,面对工业文明和资本主义社会,他惊呆了,纽约“一下把我打倒了”,他惊叹:纽约的一切是人造的,达利的机械时代的美学在这里已经成为现实。

而另一方面,他的保守使他写信告诉父母:民主意味着“只有非常富的人才能雇女佣”。他生平头一回自己缝扣子。他跟同宿舍的美国同学格格不入,狠狠地说:“这是地道的野蛮人,也许因为没有阶级的缘故。”他诗风全变,歌谣体变成了自由体,留下了《诗人在纽约》荒诞而疯狂的痛苦——

在乘法下面

有一滴鸭子的血;

在除法下面

有一滴水手的血

……

小小的死亡之歌

洛尔迦只在美国呆了9个月,期间正赶上20世纪最大的经济危机爆发,他前往华尔街看股灾,“我冷血看待这一切,我很高兴我是目击者。”

1930年洛尔迦回国,西班牙政局再次动荡,老师雷沃斯一度入狱。不久,国王宣布举行全国选举。在去咖啡馆的路上,洛尔迦被裹挟进呼吁共和的游行队伍,宪警对着示威人群开枪,洛尔迦吓坏了,当他出现在咖啡馆朋友们面前时,气喘吁吁,满脸汗水裹着泥土,嘬着受伤的手指,声音颤抖地讲述他的遭遇,面对自己的祖国他不再高兴自己只是个目击者。

胜利的果实似乎从天而降,共和国建立了,雷沃斯出狱当官了,洛尔迦的时代仿佛真正来临了。

1934年,诗歌内行梅亚斯重返斗牛场,在一次斗牛中被牛角刺死。自从在塞维利亚相识,两人成为好朋友。梅亚斯老了,发福了,但他不愿死在自己的床上,宁愿斗牛旗裹尸。听说梅亚斯重返斗牛场,洛尔迦说:“他对我宣布了他自己的死亡。”

《洛尔迦,诗人之死》纪录片,1988

他意识到:“梅亚斯之死也是我自己的死,一次死亡的实习。我为我的无动于衷惊奇,也许是因为凭直觉我预感到这一切会发生?”他开始写他一生最长的一首诗《伊涅修·桑切斯·梅亚斯的挽歌》,这首诗因诗人一连串穿插了二十几个“在下午五点钟”(英雄被公牛刺伤的时间)而载入文学史,成为洛尔迦最著名的代表作。在诗人笔下,“下午五点钟”是全部生与死的一个聚焦点,它具体、精确而又神秘,带着扣人心弦的节奏,直到死亡“在他的伤口里产卵”!

同一年,共和国迎来多舛的命运,新的联合政府废除了不少共和派的法案,恢复宗教教育。1936年7月西班牙内战爆发。洛尔迦不属于任何政党,但他和共和派走得近,他的同性爱不见容于宗教势力,他诗里行间的真实生命力被指为撒旦的诗篇,复辟的混乱与恐怖降诸他的头顶——

黑橡胶的寂静

细沙似的恐怖!

他被强行羁押,三天后,8月19日凌晨,经弗朗哥手下下令,诗人被带到格拉纳达一处乱葬岗处决。他化为“橄榄林里的一阵悲风”,携带着死亡的消息,直到20世纪70年代弗朗哥下台才为人们知晓。