浅析网络时代的“反转新闻”的缘由

——以“上海女逃离江西农村”为例

2018-08-02李洁

李 洁

2016年春节前夕,一则颇有影响力的反转新闻引发了较大的关注——上海姑娘逃离江西事件。该事件发生在2016年2月6日晚上,一个网名“想说又说不出口”在上海某网站发布《有点想分手了……》的帖子,称上海女孩春节前被“男朋友”带回其老家江西过年,饭还没吃却被他们家的状况吓到了,于是发帖称想逃离。事后,主流媒体对帖子内容进行跟进,如光明网发表了题目为《私域的爱情,公域的乡愁》的评论。后该新闻出现反转:该发帖者并不是上海人,那个网名为“风的世界伊不懂”的蹭热度所谓的江西男友其实和发帖者并不相识。

一、反转新闻的定义

目前,在学界对反转新闻尚未有一个很清晰的界定。笔者翻阅有关文献资料,反转新闻也被研究者称为“新闻反转剧”“逆转新闻”“舆论反转”新闻等。刘峰在其发表的《新闻反转剧背后的媒体课题》一文给出了关于新闻反转剧的定义:“就是那些紧跟社会热点、标注新闻热词继而引发广泛关注,但随后被证实与事实主体或全貌不符,甚至与事实截然相反的新闻现象。”[1]

关于“逆转新闻”这种表述,在石焱和刘冲所发表的《逆转新闻的成因及应对策略》一文中也给出了定义:“逆转新闻,又称新闻乌龙事件,指最初报道的新闻向相反的方向转变,随着新闻报道不断深入,事实真相被更加客观全面地呈现在读者面前,读者立场急剧逆转,并表现出与之前截然相反的态度。”[2]

结合之前研究者给出的定义,我们可以知道,在互联网传播语境下,反转新闻是一种经常发生的传播现象。一则事件最初以新闻的面目出现,且多出现于自媒体平台,引来围观,吸引传统或权威媒体的报道,反转新闻前后事实不一,甚至全部不一。而且在传播过程中,受众心理产生了不止一次的情感变化。

从刚刚所下的定义来看,反转新闻是一种新闻现象,它传播的信息是失实的。关于新闻失实,李良荣给出了如下界定:指新闻报道脱离和违背客观事实而未能反映事实真相的现象。[3]说到新闻失实,脑海里常蹦出来的是其反义词——新闻真实性。童兵先生在《比较新闻传播学》中也指出:“这一界定指出了真实性的三个层次的要求:细节真实、总体真实和揭示事物的本质。”[4]

从上面这些定义来看,如果把假新闻判定为虚假新闻是不妥当的。反转新闻是一种新闻现象,它本身是新闻,只是部分细节或者全部要素失实了,导致新闻产生反转。“上海女逃离江西”该则新闻事件则是全部事实失实的表现,其报道是随着信息披露而完全反转,但其并不算是假新闻。

二、从“上海女逃离江西”事件归纳出反转新闻的传播路径

事件发生:2016年2月6日晚,一个名为“想说又说不出口”的网友在上海某网站发帖《有点想分手了……》且配有图片,帖子最先出现在上海本地的论坛“篱笆网”。[5]

媒体初始报道:7日上午,这则帖子被微博KDS宽带社关注。其还将帖子上的内容转发到新浪微博。而且被新浪微博上的媒体所关注转载,如华西都市报、新浪江西。在国内得到腾讯、凤凰等网站的关注,还上了北美的文学城新闻网站。

初始舆论形成:《成都商报》发起了一个热门话题——见到第一顿饭后想分手。这个话题有1.1亿人阅读过,并且谈论评论也有将近10万条。舆论的聚焦于城乡差异、地域差异、婚恋观等时下比较引人关注的话题,火爆程度一时无两。

事件拐点:这个火热的话题还没来得及冷却,一些理智的媒体和网民开始了对该事件的理性思考,并开始借助权威部门,如江西的网络部门来调查事件的内容。

舆论反转:根据多方信息的验证,媒体发布后来澄清信息,“想说又说不出口”所发布的内容全部失实,她不是上海人,也并未发生过这样的事情。同时那个网名为“风的世界伊不懂”也不是发帖者的男友,只是一个蹭热度的人,而且他的微博账号也是在事件发生后不久才去注册的。

每一次事件拐点的出现,舆论环境必然会产生一个大的变化,这个变化有可能是翻天覆地的,直至新闻事实完全被抽丝剥茧般呈现出来为止。

通过对“上海女逃离江西”这个反转新闻传播路径的梳理,笔者从中归纳了一条反转新闻一般会遵循的传播路径,即:“事件爆出→媒体跟进→舆情初步形成→事件出现转折→新闻跟着反转→舆情随之反转”。同理,倘若再发生第二次或多次反转时的传播路径大致也是按照前文所总结的那样发生和发展。

三、反转新闻的特征

同时,下文将以拉斯韦尔提出5W的传播模式来分析,反转新闻互联网语境下反转新闻的特点、原因。[6]

(一)WHO——传、受者界限模糊

作为新兴媒介的网络,打破了传统媒体直线式的传播方式。我们且来看“上海女逃离江西”这则社会热点新闻事件,最先发生传播的媒介并不是传统意义上的媒介,其信息来源是上海的一个“篱笆网”的论坛。可见网络平台的开放性,赋予了受众表达、评论的权利。

(二)SAYS WHAT——内容贴近生活,社会舆论热点

随着事件信息不断被披露,人们关注的重点已经不再是“上海女逃离江西”了,而是这个现象背后所折射出来的:现代男女在婚恋观念上的焦虑、无法忽视的城乡差异和明显的地域歧视,以及由来已久的贫富差距话题。

“上海女逃离江西”的确引发了全国大讨论,究其原因都是紧扣了生活的热点,内容贴近现实生活接地气,符合人们的舆论点。从一些纸媒发表文章的题目来看,它们关注的焦点也集中在上述话题,如光明网所发表的评论《私域的爱情,公域的乡愁》《人民日报》所发表评论文章《农村,说声爱你太沉重》《法制晚报》的《个人冲破壁垒,爱情就充满希望》《南方都市报》的《城市女和农村男故事背后的隐喻》,这些传统媒体的议程设置的话题集中在婚恋价值观、城乡差异上。

如此类似,其他反转新闻的内容正是同样也具有话题性这个特点,才引起广泛热议,比如医生与患者之间的矛盾、老人摔倒应不应该去扶等一系列话题。由此可见,反转新闻中显著的特点之一则是其话题性大于新闻本身的价值。

(三)TO WHOM——互联网时代下受众

正因为受众有了发布新闻的权利,但出于受众的媒介素养普遍不高的原因,加大了新闻发生反转的概率。事实上,我国虽然是互联网大国,拥有广大的网民基础。但我们还要清醒地认识到我国网民的媒介素养参差不齐。在互联网的推动下,我们能看到内容良莠不齐的帖子,但很多受众并没有分辨帖子内容真实性的能力。普通的网民没有很大的精力和能力去判断一则新闻的真假,基于对媒体公信力的信任,他们更倾向于认同初始事件的舆论观点。“上海女逃离江西”有了传统媒体的推波助澜,也在一定程度上助推了反转新闻发生发展。

根据CNNIC统计报告的结果来看[7],目前网民中大学及以上学历的不到30%。非理性、群体极化现象较为严重,如此严重阻碍了新闻的客观性、真实性,容易造成新闻发生反转。正如“上海女逃离江西”这篇帖子的发帖者后来所说的,她并不是上海人。春节也并没有去过江西,但就她所发的帖子网民们已经讨论得热火朝天了。后来这些细节是被传统媒体挖掘出来,这从一个侧面佐证了普通网民们并不能很好分辨信息的真伪。

受众的媒介素养参差不齐是反转新闻的另一大特点。

(四)IN WHICH CHANNEL——媒介融合

传统意义上,新闻的传播是通过大众传媒进行传播的。受众获取信息也是通过大众传媒。进入Web2.0时代,新闻发布的渠道、平台已经不局限于常见的大众媒体。新闻有可能出现在“两微一端”、贴吧、论坛,或者是互联网加传统媒体上。[8]

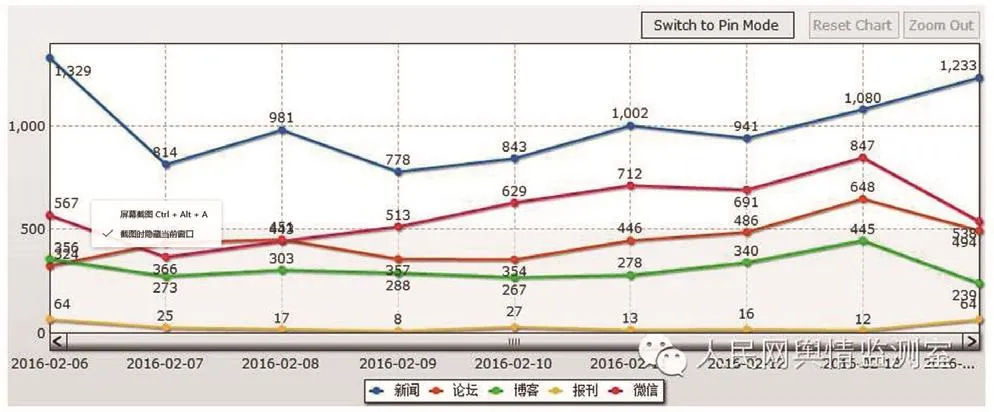

反转新闻的另一个特征就是,其常常出现在不同的媒介平台上,以病毒式的传播方式到达受众。据人民网舆情监测室监测,以“上海女”作为检索词大致统计,自2月6日至2月14日,这一周的时间里该话题一直保持着较高的热度。发布的新闻达到9000多条,互联网上的微博、博客等文章也超过了60多条,详细的统计数据可参见图1和图2。

图1

图2

传播都借助了以下的平台:上海本地论坛“篱笆网”、微博等社交媒体,以及一些国内的新闻媒体如腾讯、凤凰,加上纸媒写的评论文章,最后通过网络部门来证实。其传播渠道的多元化使得这则帖子发生病毒式的营销。

(五)WITH WHAT EFFECT——结局的出乎意料,舆情的巨大反差

在“上海女逃离江西”事件中一开始舆论把矛头指向了发帖者,多数人指责发帖者的城乡偏见,看不起凤凰男之类的言论甚嚣尘上,一时形成了一种网络语言暴力的态势。见图3、图4网友们的评论。

图3

图4

后来经过相关部门的调查和澄清,舆论却又一边倒地去讨伐之前的言论。高度统一的舆论算是反转新闻的又一个重要特点,虽然事件前后的舆论存在偏差,但是事件前后舆论的基调不难看出,都有一个偏向于弱者的倾向,期间虽然各方的观点有交锋,但是总有一种态度占据舆论的优势,慢慢则会形成一个沉默的螺旋。

四、探讨反转新闻发生的原因

(一)互联网时代下,自媒体发展的不成熟

自媒体时代的到来,媒体的运作方式与以往大不相同。新媒体公司倾向于商业合作,以市场为导向。《有点想分手了……》的帖子搭上了网媒的顺风车,借助传播平台和公信力,而且无形中也增强了可信度。从始至终,互联网的审查制度表现得不尽如人意,才助长了那些专门为了“蹭热度”而一窝蜂地转发报道和发起话题讨论的自媒体平台。事实上,这些自媒体平台不仅赚足了点击率还提高了知名度,却污染了整个互联网环境。由此可见,自媒体发展的不成熟问题,还是需要我们去规范和改善。[9]

(二)传统媒体把关功能弱化

新媒体的兴起和繁荣,传统媒体不得不调整固有的思路去迎合整个焦虑的媒介环境,过程中可能会迷失自我。传统媒体面临被动地去设置媒体议程的问题,唯有跟风进行相关报道和解读,以求在受众面前刷存在感。传统媒体颠倒了时效性与真实性两者之间的关系。[10]

真实性是指导新闻写作的第一性。[11]媒体并没有真正做到为受众把关信息,把关功能越来越弱化,使得这些反转新闻一次次进入观众视野。总之,正是有了部分媒体盲目追求“签到”化报道,追求高点击率等诱因,媒体不得不“委曲求存”弱化了自己的把关责任。无疑,这些不顾新闻真实性原则的做法,为新闻反转出现提供了温床。

(三)刻板印象易形成反转新闻

李普曼曾在其著作《公共舆论》中提到刻板印象,受众更倾向于接受与自己兴趣或成见相符的新闻。“上海女逃离江西”事件,从媒体的角度来说,各大媒体的转载者都偏向于:婚姻还是要讲究门当户对的这个观点。中西部发展的差异,贫富存在着悬殊是导致“上海女”逃离的导火索。基于这种偏见,人们想当然地发布新闻。所以,固有的认知模式或者刻板印象,更容易产生翻转新闻。[12]

五、反转新闻带来的影响

下文从反转新闻给新闻当事人、媒介、社会三个层次去论证一下反转新闻到底会产生怎样具体影响。

首先,对于当事人来说,不论新闻发展到哪一环节新闻当事人时刻被人们窥视,曝光意味着站在舞台中间被众人围观。以事件男主身份“蹭热度”的网友也逃不过网友的关注以及私信,对其生活造成了很大的困扰。他不得不发出“不要私信给我了”的微博字眼。由此可见,不管新闻当事人是出于什么样的企图,他们都承担超出了本身要承担的舆论压力和责任。

其次,反转新闻透支新闻公信力。[13]无论是在传统媒体时代还是互联网新媒体时代下,媒介形态如何发展和改变,新闻真实性的原则永远是新闻的根本原则之一。反转新闻得到的关注度越大,与新闻公信力的危害也越大,它们成正相关的关系。事实上,这对媒介权威性来说是一场难以修复的灾难。

总的来说,从整个社会层面来讲,一方面新闻反转耗费了社会过多的关注度。人们过度关注新闻反转,带着娱乐戏谑的心态去看待一则新闻事件,对社会良好秩序的建立是不利的。虽然反转新闻以几亿、十几亿的关注评论一时占据舆论的制高点,最终也只是透支媒体公信力和社会关注度的结果。[14]另一方面,分散了受众的关注力。一个人的精力是有限的,信息太多反而会让受众无所适从,当反转新闻经常以大篇幅的版面占据了各大媒体资源的时候,媒体无暇去发掘其他新闻,一些价值量更大的新闻反而被淹没。最后,新闻的反转甚至是多次反转,受众还存在着一种被欺骗的心理,受众会削弱对社会的信任感。

综上所述,随着媒体不断挖掘事件潜藏的内容,新闻反转逐步抵达真相,不管是对当事人、媒介本身还是对整个社会来说,其造成的影响是难以弥补的。因此我们需要尽最大的努力来规避反转新闻带来的严重影响,或者降低已经产生的影响。[15]

六、结语

本文引用的“上海女逃离江西”案例引发了社会对农村地区的关注,也让媒体和公众在讨论中建构和传播了正能量的议题,从侧面上来说这些都起到了一定的传播效果。互联网时代下,同样要值得注意的是信息来源更加多元化,这就促使了新闻媒体单位跟上互联网的步伐,把握好把关人的角色,与自媒体联合为受众呈现新闻的饕餮大餐。互联网时代下,UGC是互联网的最大特色。受众应抓住互联网的有利条件,提升自己的媒介素养,发布真实有效的信息,为创造一个绿色的互联网生态环境贡献一分力量。