播种量与施肥量对杂交稻浙优21产量的影响

2018-07-31颜贞龙

颜贞龙

(衢州市衢江区种子管理站,浙江 衢州 324022)

籼粳杂交稻是近年来在长江中下游地区推广的水稻品种类型,相较于传统的水稻类型,籼粳杂交稻具有茎秆粗壮、根系发达、穗型大等特点,产量优势明显[1],在多地的高产栽培试验中均创下了667 m2产量超900 kg、甚至超1 000 kg的记录[2-3]。合理地推广籼粳杂交稻对于保障我国的粮食安全具有重要的意义。

种植密度与施肥量是影响水稻产量的主要栽培因素[4-5]。有研究表明,籼粳杂交稻生长旺盛,对肥料和生长空间的需求高于普通水稻品种[6]。由于农村劳动力逐年减少,机插秧、直播逐渐成为单季稻的主要种植方式[7],籼粳杂交稻的直播面积也逐年增加;因此,有必要针对籼粳杂交稻开展相关试验,优化直播籼粳杂交稻品种的播种量与施肥量,以最大化发挥水稻产量潜力。

浙优21是由浙江省农业科学院培育的籼粳杂交稻品种,该品种具有株型紧凑、结实率高、茎秆粗壮、抗倒伏、产量高的特点,具有较高的推广潜力。本研究以浙优21为供试材料,通过研究该品种在不同播种量与施肥量下的农艺性状与产量表现,以期阐明直播籼粳杂交稻对播种量与施肥量的响应特性,为直播籼粳杂交稻高产高效生产提供理论依据与参考。

1 材料与方法

1.1 处理设计

试验于2016年在衢州市衢江区高家镇高湖村进行,试验区土壤为砂壤土,土壤pH值4.9,有机质含量38.8 g·kg-1,速效氮含量198.6 mg·kg-1,有效磷含量32.5 mg·kg-1,速效钾含量98.0 mg·kg-1。采用籼粳杂交稻品种浙优21作为供试材料,播种期为2016年5月13日。

试验设4个肥料处理:F1,每667 m2底肥30.0 kg,三叶一心期追肥4.7 kg,六叶一心期追肥11.4 kg,倒三叶期追肥21.0 kg;F2,每667 m2底肥30.0 kg,三叶一心期追肥6.0 kg,六叶一心期追肥14.7 kg,倒三叶期追肥27.0 kg;F3,每667 m2底肥30.0 kg,三叶一心期追肥7.0 kg,六叶一心期追肥18.0 kg,倒三叶期追肥32.7 kg;F4,每667 m2底肥30.0 kg,三叶一心期追肥8.3 kg,六叶一心期追肥21.3 kg,倒三叶期追肥39.0 kg。底肥与倒三叶期施用含N 15%、P2O515%、K2O 15%的复合肥,三叶一心期与六叶一心期均追施尿素(N 46%)。每667 m2施肥量合计:F1,N 15.2 kg,P 7.60 kg,K 7.60 kg;F2,N 18.3 kg,P 8.60 kg,K 8.60 kg;F3,N 21.0 kg,P 9.40 kg,K 9.40 kg;F4,N 24.2 kg,P 10.4 kg,K 10.4 kg。

在4个肥料处理的基础上,设置4个播种量:D1,每667 m21.00 kg;D2,每667 m21.25 kg;D3,每667 m21.50 kg;D4,每667 m21.75 kg。

试验采用裂区设置,在田间设置4个面积200 m2(20 m×10 m)的大区,每一大区对应一肥料处理,同时在大区内均等划分出4个面积50 m2的小区(5 m×10 m),每一小区对应于一播种量处理。

1.2 测定指标

基本苗数,于水稻3叶1心时调查,在各小区前、中、后部分别选取0.25 m2(0.5 m×0.5 m)的区域进行调查,作为3次重复。最高苗数,于水稻分蘖盛期调查,在各小区前、中、后部分别选取0.25 m2(0.5 m×0.5 m)的区域调查,作为3次重复,具有2叶1心的记为1个分蘖。

实测产量。于水稻成熟期,在各小区前、中、后部分别割取1 m2区域的水稻,作为3次重复,脱粒机脱粒,自然风干后,扬去秕谷,称取饱粒重和含水量,最终产量按含水量14%换算。

产量构成因子。于水稻成熟期,在各小区前、中、后部分别选取0.25 m2(0.5 m×0.5 m)区域的水稻作为样品,作为3次重复。将水稻植株连根取回后测定株高,然后剪去水稻根部,并将稻穗取下,稻穗和稻草分别装袋,稻草烘干用于测定干重。稻穗人工脱粒后,用自来水进行水选,分开饱粒和秕粒,分别计数,计算结实率。将计数后的饱粒放入70 ℃恒温烘箱中烘至恒重,称重,计算千粒重。

2 结果与分析

2.1 对浙优21农艺性状的影响

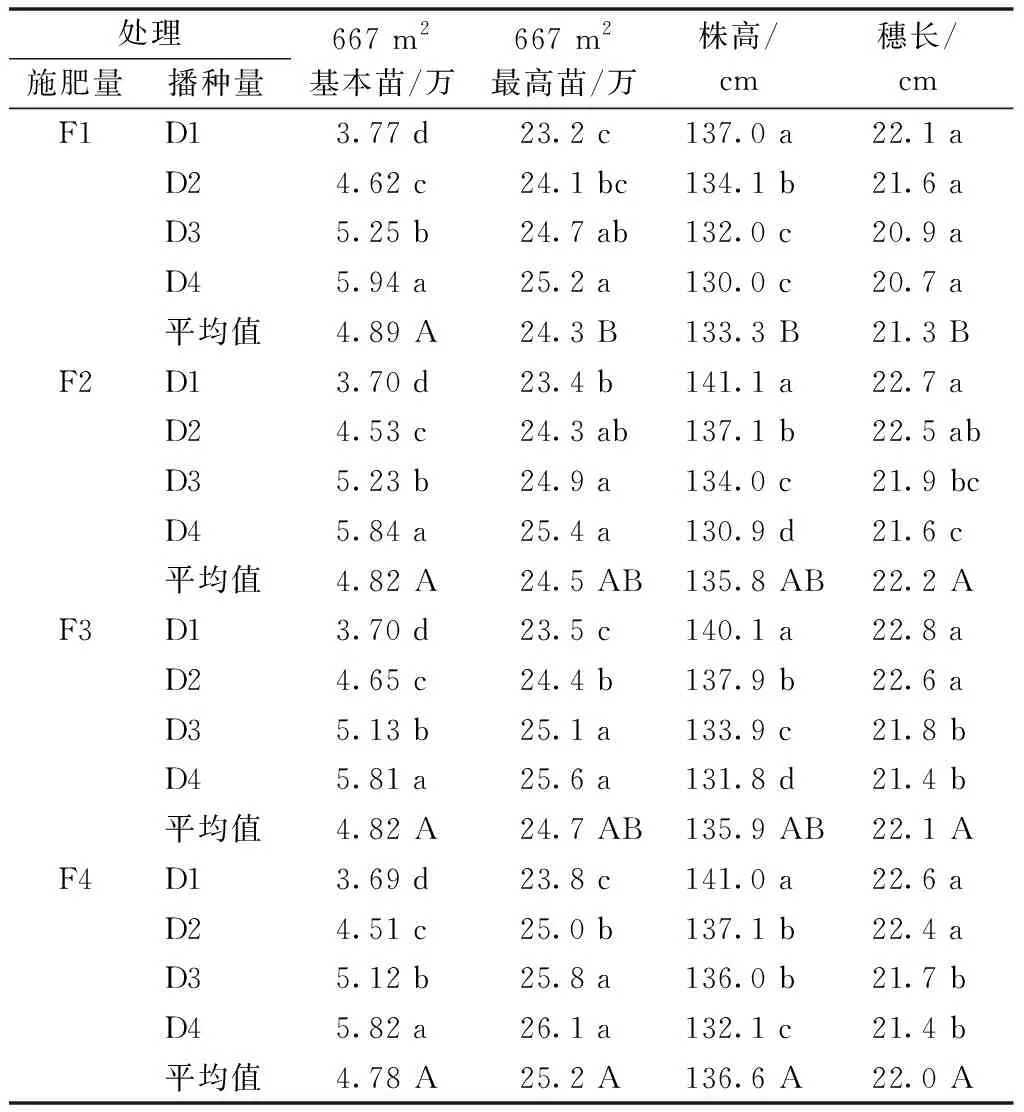

如表1所示,相同施肥量下,水稻的基本苗数随播种量的提高而显著提高,而施肥量对水稻基本苗数的影响较小,不同施肥量下基本苗无显著差异。相同施肥量下,水稻的最高苗数同样随着播种量的提高而提高。但施肥量对最高苗数有显著影响,F4处理显著高于F1处理。

相同施肥量下,水稻株高随着播种量增加而显著下降。但随着施肥量增加,水稻株高显著增加,F4处理显著高于F1处理。相同施肥量下,水稻的穗长随着播种量增加同样出现下降趋势,且在较高的施肥量(F2~F4)下,差异达显著水平。施肥量对水稻穗长有显著影响。F1处理的显著低于其他处理,但其他处理间无显著差异。这说明当施肥量达到一定水平后,进一步增加肥料供应,并不必然增加穗长。

2.2 对浙优21产量与产量构成因子的影响

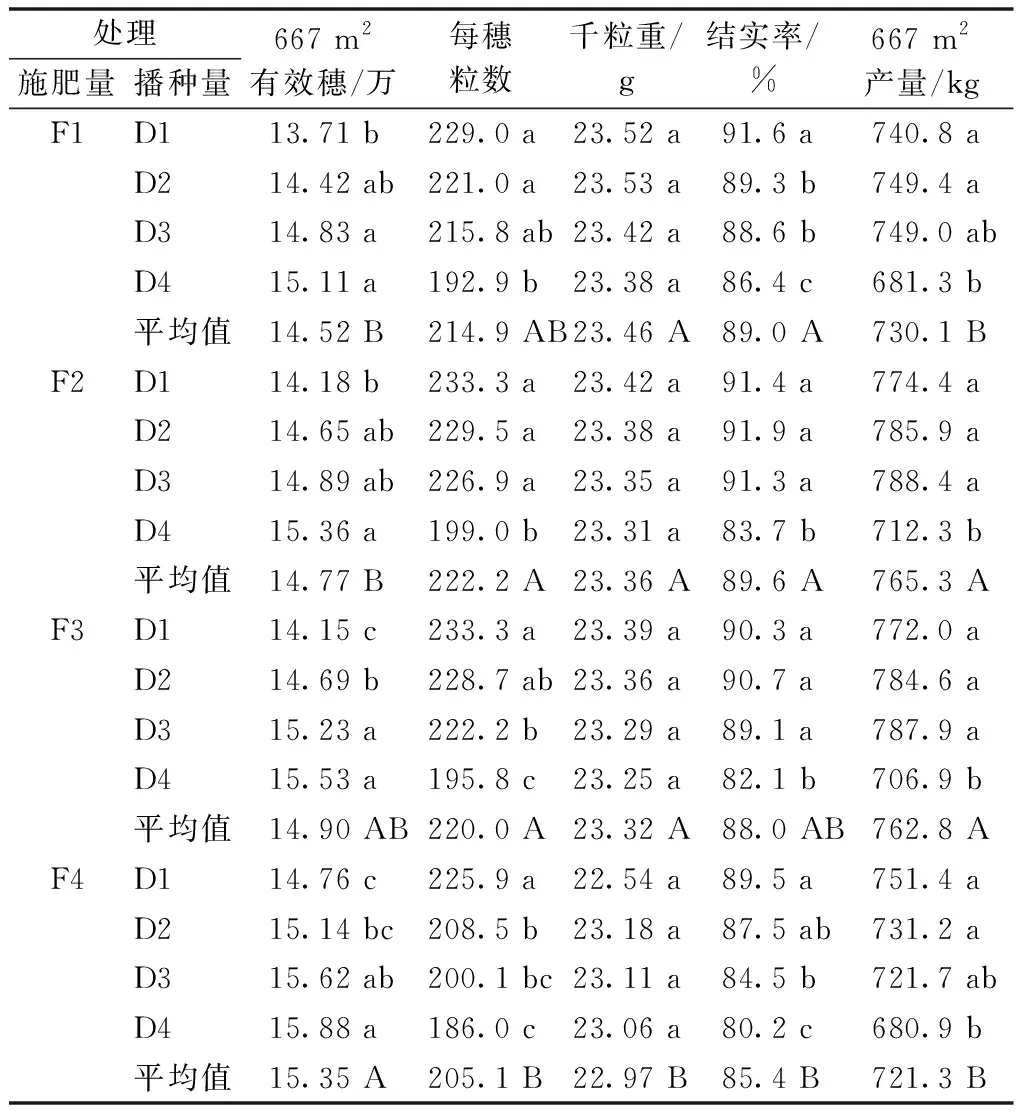

如表2所示,相同施肥量下,水稻单位面积的有效穗数随着播种量的增加而显著提高。随着施肥量增加,水稻的有效穗数显著增加,F4处理的显著高于F1、F2处理,后两者间无显著差异。相同施肥量下,水稻的每穗粒数随着播种密度增加而显著降低。施肥量对水稻每穗粒数同样有显著影响。F1~F3处理的每穗粒数无显著差异,但F2、F3处理的每穗粒数却显著高于F4处理,F1与F4处理间无显著差异。这说明过多的肥料供应可能会降低水稻每穗粒数。

表1 不同播种量与施肥量对水稻浙优21 农艺性状的影响

注:相同施肥量、不同播种量处理的同列数据后无相同小写字母的表示处理间差异显著(P<0.05),同一列的平均值后无相同大写字母的表示不同施肥量处理间差异显著(P<0.05)。表2同。

在相同施肥量下,播种量对水稻千粒重无显著影响。不同施肥量下,F1~F3处理的水稻千粒数无显著差异,但均显著高于F4处理,说明过多的肥料供应可能会对水稻千粒重产生不利影响。相同施肥量下,随着播种量的提高,水稻的结实率表现出下降趋势。不同施肥量下,F1~F3处理的水稻结实率无显著差异,但F1、F2处理的结实率显著高于F4处理,而F3与F4处理间无显著差异。这说明过多的肥料供应可能会降低水稻的结实率。

在相同的施肥量下,过高的播种密度下(D4),水稻产量显著低于D1或D2处理。这说明过高的播种密度不利于水稻增产。不同施肥量下,随着施肥量增加,水稻产量先增后减,F2、F3处理的水稻产量最高,且显著高于F1与F4处理。

表2 不同播种量与施肥量对水稻浙优21产量与 产量构成因子的影响

3 小结与讨论

本研究表明,水稻的产量在中等播种量(D2、D3)和施肥量(F2、F3)下最高,667 m2产量超过780 kg,表明籼粳杂交稻浙优21的667 m2最适用肥量为N 18.3~21.0 kg,P 8.6~9.4 kg,K 8.6~9.4 kg,667 m2适宜播种量为1.25~1.50 kg。良好的生长状态与产量构成因子是上述条件下水稻高产的主要原因。

水稻的基本苗数和最高苗数对成熟期有效穗数具有决定性的影响[8]。在本试验中,水稻的基本苗数随着播种量的增加而显著提高,但在不同的施肥量下差异不显著。与之不同的是,水稻的最高苗随播种量与施肥量的增加均呈现增加趋势。这一结果表明。水稻基本苗数主要受播种量的影响,而最高苗数同时受施肥量与播种量的影响。研究表明,低氮密植是实现水稻高产高效生产的有效途径之一[9-10],本研究结果验证了前人的结论,即在降低施肥量的条件下,可通过增加水稻播种量来增加水稻的基本苗与最高苗数,并以此提高有效穗数来获得高产。

水稻的株高和穗长随着施肥量的增加亦表现出一定的提高趋势,但在相同施肥量下随着播种量的增加却表现出下降趋势,这与许梦秋等[5]的研究结果类似,表明增加播种量对水稻的个体生长可能存在一定的抑制作用。这可能与随着播种量提高,水稻个体获得的空间和养分减少有关。尽管如此,适当地提高播种量仍能通过增加穗数来抵消水稻个体生长受限对产量带来的负面影响。

水稻的产量受有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率等产量构成因子的共同影响与综合作用。本研究中,各产量构成因子对播种量与施肥量的响应特性并不一致:水稻的有效穗数随播种量与施肥量的提高而提高,每穗粒数、结实率与播种量表现出一定的负相关性,而千粒重受水稻施肥量与播种量的影响较小。在不同的播种量与施肥量下,各产量构成因子存在着互相制约与补偿的作用;因此,只有合理地协调播种量与施肥量,才能实现各产量构成因子的最优化,从而有效促进产量的提高。