《人民日报》历史的血脉渊源

——两路人马汇聚里庄到大党报诞生

2018-07-27刘泉友

文/刘泉友

1948年6月15日,由《晋察冀日报》和晋冀鲁豫《人民日报》合并而成的中共华北局机关报《人民日报》正式创刊,从此拉开了大党报发展的序幕。然而,谈起大党报《人民日报》的发展承启和血脉渊源,不可不说晋冀鲁豫《人民日报》和《晋察冀日报》“两兄弟”的贡献。

晋冀鲁豫《人民日报》创刊

1945年8月20日,中共中央决定成立晋冀鲁豫中央局并同时成立晋冀鲁豫军区。为了有效指导和宣传这样一个日益兴旺的大区的工作,创办晋冀鲁豫中央局机关报的时间一天比一天紧迫,也成了邓小平和刘伯承嘴中常挂念的一件大事。

在创办晋冀鲁豫中央局机关报之前,晋冀鲁豫边区所属各区已分别有各区委的机关报,如太行区有《新华日报·太行版》,太岳区有《太岳日报》,冀南区有《冀南日报》,冀鲁豫区有《冀鲁豫日报》。在我军进行邯郸战役期间,身为《新华日报·太行版》副总编的安岗就带领着收发电台的人员跟随在刘伯承、邓小平的左右,进行报道工作。根据安岗《入城之前》中的记述:“一次会议上,刘伯承同志曾讲:我们现在除了打仗还得打‘笔墨官司’。当时刘伯承每天都叫我去写消息,写好后送他和邓小平同志亲自审阅。”

1946年4月,晋冀鲁豫中央局做出了创办中央局机关报的决定,并把这一任务交给了已任中央局宣传部副部长的张磐石,任命张磐石为社长兼总编辑,兼任新华社晋冀鲁豫总分社社长。安岗、袁勃被任命为副总编辑。

集思广益出报名。邯郸虽然是被八路军解放的第一座最大的城市,但当时的城市规模并不很大,基础设施仍很落后。经过先遣人员的努力,报社办公地被选在了邯郸市区内位于火磨街东口的一幢3层小白楼内,同时兼顾编辑部办公室及相关人员宿舍的职能。晋冀鲁豫《人民日报》和新华社晋冀鲁豫总分社共同在这里办公,并在小白楼朝街巷的外墙塑上“人民日报馆”与“新华通讯社”两行显著的大字。据知情的老同志回忆,这两行由水泥铸成的大字都涂上了红色油漆,在当时灰暗的街巷中格外醒目。

中央局创刊的决定比较急,而在决定办报之前报纸并没有酝酿好一个名字,因此必须尽快给这张报纸起个名字。有关给报纸起名字的情况,钱江在《晋冀鲁豫人民日报纪实》一书中,较详细地记录了亲历者李庄对此的回忆:“办报,先要有个好的报名。中央局领导让报社同志先议论、试拟,报中央局批准。……在总编辑(张磐石)主持下,大家开动脑筋,七嘴八舌。有人主张叫《滏阳日报》(理由是流经邯郸有一条滏阳河,早在春秋战国时期就已很有名气,有地方特点),古风古韵,暗切邯郸。有人说这个名称地域性太强,而且知道滏阳河两岸曾是著名古战场的人并不多,因此不赞成。有人建议叫《晋冀鲁豫日报》,老老实实,正面亮出中央局机关报的身份。有人说6个字太长,念起来也拗口,不同意。多数人主张叫《人民日报》(张磐石也这样主张),尽管听说有的解放区已经用过这个报名,那是别的区域,‘为人民服务’可是永恒的主题。我坚决主张此议,并补充说:《为人民服务》涵义好,音韵也好,前两字都是平声,后两字都是仄声,琅琅上口,多响亮!最后一致决定建议用这个名字,中央局很快就批准了。”

报头集字于毛泽东手迹。报纸名字定下来了,但是用什么字体、请谁来题写报名呢?大家同时想到了远在延安的毛泽东主席。此时任晋冀鲁豫中央局副书记的薄一波同志正巧在延安汇报工作,于是,大家想到让薄一波亲自请毛泽东主席来写,并以电报的形式报告了他。但是,延安与邯郸相距甚远,以当时的条件即使薄一波能拿到毛泽东手书的报名,也不可能在较短时间内从延安送到邯郸,远水仍解不了近渴。一边是马上就要创刊出报,一边是主席的手书报名不能及时送达,在这种情况下,报社编辑们想出了一个很好的办法,就是从毛泽东的以往手迹中寻找“人民日报”这4个字,然后再用集字的办法来实现。当时年轻的编辑罗林和杜展潮接受了这项任务。

1946年5月15日,晋冀鲁豫《人民日报》在万众庆贺声中诞生了,创刊号为对开4版,全部采用套红印刷,拿在手上红通一片。时任晋冀鲁豫中央局书记和军区政委的邓小平,把毛泽东提出的“为人民服务”5个大字题赠给报社(刊登在创刊号的2版)。司令员刘伯承的题词是:力争和平民主团结,反对内战独裁分裂乃人民呼声(刊登在创刊号1版的中央位置)。这天的上午10时,报社在邯郸中学礼堂举行了创刊发行大会。张磐石主持了会议,刘伯承、邓小平和晋冀鲁豫边区政府主席杨秀峰等领导出席了会议。在报纸的发刊词中郑重指出:“我们的口号是毛主席昭示我们的:全心全意为人民服务,这也就是本报的方针和宗旨。”

游击运动办报。1946年6月,国民党反动派彻底撕毁停战协议,向解放区发动了全面进攻。中共晋冀鲁豫中央局决定将边区党政军首脑机关迁至武安西部的伯延镇。《人民日报》也随之转移进驻到了武安县的南文章村。由于战况紧急转移匆忙,报纸在邯郸出版到6月27日后停刊了3天。《人民日报》自创刊后仅在邯郸出版了不到一个半月,就跟随着战争的脚步转移了。

1946年6月末,晋冀鲁豫中央局副书记薄一波从延安开会回到了邯郸,并带回了毛泽东第一次为报社亲笔题写的《人民日报》报头。这次的报头是从左至右书写排列,仍然用木刻制版而成,并于7月1日起在武安县的南文章村开始使用。但随着蒋介石企图打通平汉线,不断调兵遣将进攻,战场规模越来越大,这也就决定了《人民日报》在南文章村的时间不会很长,至8月份,这支伴随着战火硝烟诞生的红色党报队伍,又向西退走了几十里的路程,进驻到了太行山脚下的河西村。

自1946年8月至1948年6月,在将近两年的时间里,《人民日报》和新华社晋冀鲁豫总分社一同住进了河西村,他们是一套人马挂了两块牌子。报社社长兼总编辑张磐石同时兼任新华社晋冀鲁豫总分社社长,副总编辑安岗兼任新华社总分社主任。此一阶段,《人民日报》积极配合党的中心工作,把握人民解放战争的发展进程,极大地鼓舞了我边区人民和全军指战员的士气,敲响了国民党及其反动派的丧钟。1947年10月10日发行的晋冀鲁豫《人民日报》,在第一版的报眼上就刊登出“打到南京去,活捉蒋介石!打倒蒋介石,建立新中国!”的口号。

从1946年5月15日创刊到1948年6月14日终刊,晋冀鲁豫《人民日报》总共出版了746期,其中在武安出版了702期,大部分报纸的编辑出版是在河西村实现的。

《晋察冀日报》的艰辛历程

《晋察冀日报》是后来组建大党报的另外一支重要力量,它是在敌后抗日游击战争极端困苦的环境中,由1937年12月11日创刊的《抗敌报》发展壮大而来,1940年11月7日改名为《晋察冀日报》。她从创刊日起到1948年6月14日终刊止,历经中国抗日战争的整个艰辛历程,坚强无畏地战斗了10年6个月的时间。它是中国共产党领导的敌后根据地创办时间最长的大区党报之一。

1937年11月7日,中国共产党在敌后建立起了第一个抗日根据地晋察冀军区,聂荣臻被任命为司令员兼政治委员,从此,抗日的旗帜就在这片大地上高高飘扬,抗日的烽火在长城内外广大的农村熊熊燃起。在一手抓武装群众,一手抓开拓根据地的过程中,聂荣臻深刻认识到,报纸是打仗和开拓根据地的迫切需要。1937年12月11日,就在抗击日寇围攻的过程中,晋察冀党的机关报《抗敌报》在根据地中心的阜平城创刊了,并直属于军区政治部领导。

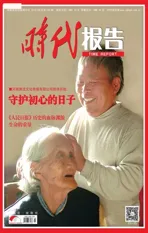

▲抗日战争时期《晋察冀日报》的社长邓拓

▲河西村保存完好的人民日报社和新华社晋冀鲁豫总分社旧址

据《晋察冀日报史》记述,1938年3月初,日寇调动万余兵力,从平汉线向边区中心阜平等地进攻。3月5日,当第24期《抗敌报》还在石印机上开机印刷时,突然被日寇来袭的飞机炸毁。这是初创的《抗敌报》就遭到日机的轰炸,也是第一次直接经受战火的考验。

机器被毁的《抗敌报》并未气馁,之后随边区领导机关向西转移,来到五台山中的大甘河村,重新修整好机器,继续出报。3月25日,第25期《抗敌报》在停刊18天后又与读者见面,这期报纸发表了《本报重要启示》:“残暴的日寇,虽然毁掉本社的机器,却不能毁掉本社工作同志们坚决奋斗的精神。现在,我们决以所有的力量,恢复、扩大我们的抗战武器——《抗敌报》,来回答敌人的残暴进攻。”1938年4月,《抗敌报》从军区政治部独立出来,改为晋察冀区党委的机关报,邓拓担任报社主任。

1938年9月30日,围攻的日本侵略军已逼近了五台山,报纸也只印刷了一半,又不得不拆掉机器,重新转移寻找新的阵地。

1939年冬季反“扫荡”开始后,《抗敌报》进入了运动办报的关键期。《晋察冀日报史》对此有过这样的记述:为了出报,先从阜平西南部的马兰村转移到北部神仙山麓的大台,又向东穿越曲阳、唐县、完县到易县刘家台。紧接着,又从刘家台、芝麻沟向西回转,在大山中急行军突围,感到唐县杨家庵。在此出版了5期铅印报后,又不得不继续运动转移。聂荣臻称《抗敌报》是“原则性、群众性、战斗性、连续性”的战斗队伍。这一评价不可谓不高。

1940年11月7日,正值《抗敌报》迎来创刊3周年之时,中共北方分局决定,将《抗敌报》更名为《晋察冀日报》。领导体制由主任制改为社长制,邓拓任社长。由此为《抗敌报》竖起了一个里程碑,也为《晋察冀日报》开启了一个新的创举。

在晋察冀军区创建3周年之际,《晋察冀日报》也如期与读者见面了。就在当天的报纸上,发表了北方分局书记彭真的专论。文中讲道:“这张报纸是我们共产党在边区文化上的党军,是抗日统一战线的抗日斗争的武器与思想卫士。已成为边区人民的喉舌和思想武器,她自己就是一种在晋察冀具有根深蒂固的基础的抗日力量。”“我们相信,她将成为全边区人民最忠实的喉舌和我们思想战线上的正规的党军。”

1941年初至1943年底,这3年是全国抗战相持阶段中晋察冀抗日根据地所经历的最艰难时期,也是《晋察冀日报》在敌后进行战地采访和编辑出版最困苦的时期。

1940年八路军“百团大战”胜利之后,日寇对抗日根据地采取了“治安强化运动”以及惨绝人寰的“封锁”“蚕食”“扫荡”和“三光政策”。1941年秋季,《晋察冀日报》在日寇的“铁壁合围”“梳篦扫荡”中,连续坚持两个月游击办报出报,真正成了“一手拿笔、一手拿枪”的新闻抗日战斗队。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。8月23日,经过几天的战斗,晋察冀八路军从日本占领军中解放了军事重地张家口市。随后,《晋察冀日报》也从大山深处陆续向城市转移。

1946年6月,蒋介石国民党政府彻底撕毁停战协定,向解放区发动全面进攻,中国人民解放战争全面开始。为了中国革命的前途和长远的战略需要,10月11日,根据中共中央的战略部署,人民解放军主动放弃并撤出了张家口。《晋察冀日报》也于此前的一天在出完最后一期报纸后,迅速撤出了张家口市。从进驻张家口出版的第一期报纸到离开前所出版的最后一张报纸,《晋察冀日报》在此共出版了384期,它见证了日本帝国主义的灭亡,同时也吹响了向国民党反动派进军的号角。

为了保存实力,免遭重大损失,《晋察冀日报》是在战事紧迫和任务繁杂的情况下撤离张家口的。从张家口一路冒险行进了6天时间,才将印刷设备、物资和职工家属、孩子护送到了目的地阜平县城南庄。

在艰苦卓绝的八年抗日战争和三年解放战争中,《晋察冀日报》从无到有,从小到大,时分时合、时增时减,根据敌后游击战争的形势变化和根据地发展状况机动办报,逐步发展成集报纸、通讯社、出版社、广播和书店为一体的综合性新闻出版机构。这是极其不容易的。而在这背后,他们先后有38人牺牲在战斗中,另有18人殉职在工作岗位上。这些早逝的英雄们,足可让《晋察冀日报》的光辉彪炳史册。

华北《人民日报》诞生

1948年5月20日,晋冀鲁豫《人民日报》和《晋察冀日报》合并成大党报的工作也在紧锣密鼓地进行,它即将担负起华北中央局大党报的职责。

1948年6月15日,一张代表大党报的《人民日报》在河北平山县里庄诞生了。这一时刻,它不仅记录了69年前《人民日报》的开端,同时也开始记录着《人民日报》作为中共中央机关报的光辉历程。这一天创刊号的《代创刊词》无疑是一份历史的重要文献,它明确清晰地阐明了两大解放区合并的意义和今后华北解放区所担负的历史责任:“晋冀鲁豫与晋察冀两大解放区现已合并为一个统一的华北解放区,这两大解放区……曾不得不分为两个独立的解放区及许多更小的独立单位。这种分割,对于人民的政治、经济、文化的生活和建设,都是十分不利的。现在……中共晋冀鲁豫中央局和晋察冀中央局及两个军区,在中共中央及革命军事委员会的指示下,已合并为中共华北中央局与中国人民解放军华北军区……从此,两个解放区的一切工作,均将在一个完全统一的领导和计划之下进行。这不独对于华北人民今后的政治、经济、文化生活有极大利益,而且对于动员与组织华北四千四百人民成为统一的力量,更有效地去支援全国人民的解放战争,亦将有极大的意义。”

1949年1月末北平和平解放。3月15日《人民日报》顺利迁入北平王府井大街西侧117号出报,实现了由农村向城市、由战争向和平办报的根本性转移。8月1日,《人民日报》升格为中国共产党中央委员会机关报,胡乔木任社长、张磐石任副社长、邓拓任总编辑,从此它踏上了新的征程,创造出了更加耀眼的辉煌!