国际滨水区的建设策略

2018-07-17■王丹

■ 王 丹

一、滨水区开发现状

城市滨水区的建设与再开发往往伴随着城市的功能改造与提升。随着全球竞争日益激烈,滨水区的再开发不仅是自身发展的需要,也逐渐成为一个城市提高能级,参与全球竞争的重要方式与途径。国际上已有诸多滨水区的规划产生了世界性的影响,本文对比总结了纽约、巴黎、温哥华、伦敦、新加坡等五个国际大都市的滨水区建设策略和趋势,为我国滨水区的建设提供借鉴。

二、国际大都市的滨水区建设实例

(一)纽约:关注河流水体的健康与可持续发展

可持续发展已逐渐成为欧美社会的新价值观基础,水体的健康发展也成为迈向世界级河流的重要条件,是“可持续城市滨水开发的十个原则”的首要原则(2008年国际水岸博览会)。正如《纽约市滨水区综合规划2020》,在上轮规划的基础上,更加聚焦于水体的发展与管理。在总体规划层面,针对纽约及周边水系组成的水域生态系统,以“提高水体质量、恢复退化的自然滨水、加强水监督,弹性应对环境气候变化”为目标,并制定了详细的滨水公共空间设计导则。水体发展相关规划内容一方面强化了对水域的管理和监督内容,由纽约环境保护署对水体进行分类管控,对重要的自然及生物保护区进行监督管理,促进改善水体质量和水环境;另一方面增加了城市应对全球气候变化引起的海平面上升等自然灾害的弹性管理策略,对滨水区进行风险等级划分并制定了系统性的应急规划,包括突发洪水应急规划、沿海风暴规划等。城市规划层面,对划分的22个河段分区提出了详细的滨水控制图则,对自然环境、水环境等要素进行系统性重点管控来改善片区水体环境质量,具体到每个街区都有相应的设计导则和设计控制,以保障水体的健康可持续发展。

水体分类控制图

片区滨水控制图则

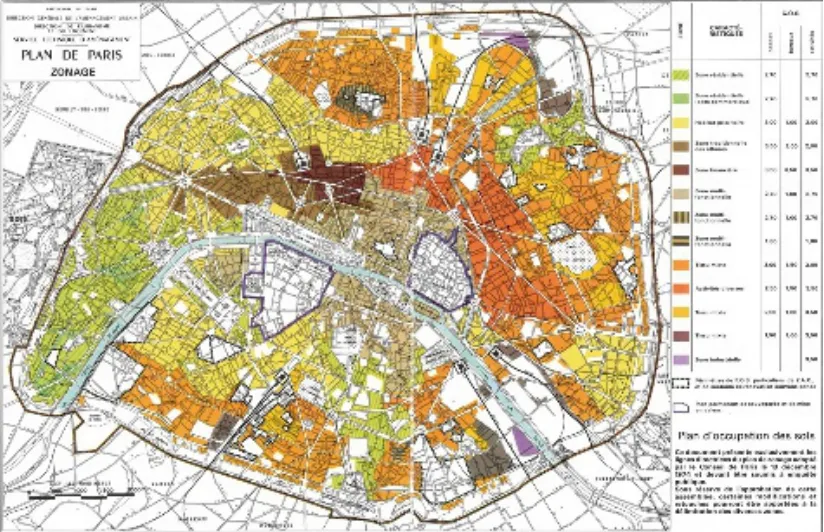

土地利用分区规划(《大巴黎计划》)

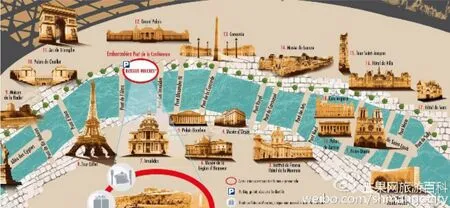

水上巴士文化线路

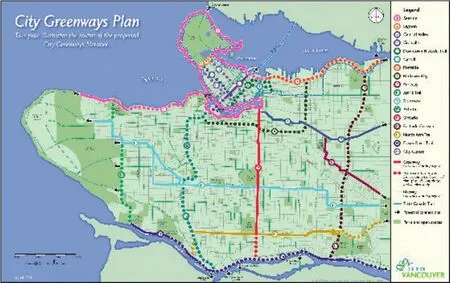

城市绿道及自行车系统规划

温哥华福溪海岸

(二)巴黎:建立以地域文化为导向的特色风貌形象

城市历史与文脉在塑造城市形象、文化传承创新中有着重要作用。而滨水空间作为城市文脉的重要承载场所,其风貌形象塑造意义深远。正如巴黎塞纳河河畔,是在漫长历史过程中文化设施与城市水岸耦合发展的结果,代表了十七世纪的古典巴黎风貌。政府通过界定历史风貌保护区的范围,注重对两岸历史建筑、河岸到水体空间进行滨水界面系统性管控和保护,强化城市主题风貌;并对新建项目的建筑高度、体量、布局、立面、景观及景观视廊等控制要素都作了严格的控制与引导,使得保护区延续原有的城市肌理,风貌协调;同时以滨水空间的适用性作为核心工作目标,将历史建筑活化为文化艺术空间,鼓励市民利用河岸开放空间组织文化和商业活动,使得塞纳河两岸成为世界闻名的文化艺术的“圣地”。塞纳河两岸的空间肌理、建筑风貌和场所特性在时空维度上的有机整合,是百年来巴黎城市人文精神的延续。同时借助缤纷的滨水文化活动组织,两岸空间、水系与城市腹地通过文化纽带紧密联系,让城市生活与人文情感重新回归塞纳河畔。

(三)温哥华:重视腹地公交系统与河岸慢行系统的联系构建

成功的公共空间建立在良好的交通基础之上,而滨水地区处于一个特殊交通位置,水陆交通在此汇集,故而滨水区的交通组织较为复杂。在温哥华的《2040交通战略规划》中,对空中列车、地铁线路、公交、的士、步道、自行车道和水上交通等公共交通进行了系统整合,使得滨海区域便捷可达。城市交通建设的重点也有意识地从修建道路转变为完善步行、骑行基础设施等绿色基础设施,加强关注步行、骑行体验的关怀性设计,提高慢行体验。在滨水区域的公共交通端口处,有针对性地搭建有遮蔽的步道、地下通道、建筑物二层连廊等慢行系统骨架,与滨水慢行体系进行有机串联,实现腹地公共交通与滨水慢行空间的无缝对接,配套设施的连贯设置,保证了行人连续、安全、高效的慢行体验,将滨水景观与活力也将自然延伸至城市腹地,与城市生活融为一体。因而,在区域交通规划上,打造公共交通系统与滨水慢行空间联系的一体化网络,公共交通的步行可达将提升滨水地区出行选择的多样性与可达性,带动区域的商业、文化与旅游发展。

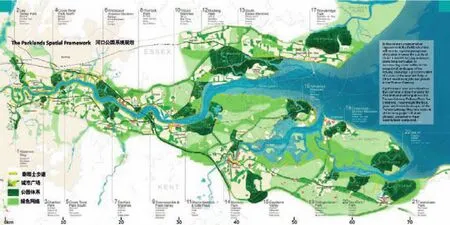

河口公园系统规划图

(四)伦敦:构建微小化、网络化的滨水开放空间体系

滨水岸线作为连续的线性空间,以绿化为主的单一功能导致许多滨水地区缺乏吸引力。营造微小化、网络化的开放空间系统,使得滨水区域从单一的功能转向多点多功能的网络结构,构成多样的功能群组,给空间注入多种活力之源。正如大伦敦政府出台的泰晤士河口公园系统规划,鼓励结合水岸开发水体公园、社区公园和城市公园三类点状的绿色基础开放空间,构筑连续的滨水开放空间体系,借此加强社区、城市腹地与泰晤士河之间的联系。同时,通过滨河步道、绿色网络和绿色基础设施廊道三类线状轴线,有机地串联起各类点状基础开放空间,形成完整、丰富的绿色开放空间体系。借助三种不同尺度的点状绿色空间,满足了各类人群对于开放空间在规模尺度、功能配置、出行距离等方面的差异化要求,而绿色轴线的串联,加强了不同活动与空间的关联,创造了自生长的渐进式滨水更新模式、完善的复合功能空间结构以及连续互动的滨水空间网络,为滨水区的发展提供了持续发展的动力。

三、总结与启示

(一)倡导多维度的可持续发展理念实践

滨水区的可持续发展需要整合多维度的空间要素。对于塑造可持续的滨水环境,关注水体生态系统的健康发展、对历史风貌的特色保护、构筑人性化的滨水开放空间体系、对有限土地的集约型开发及鼓励公交出行,发展绿色公共交通系统均成为了现下全球城市滨水区开发的重点。这些项目以“弹性城市”“绿色城市”“宜居城市”“人本关怀”等多维度的理念为主导,兼顾了社会、经济和生态利益,将可持续发展的理念落实到完整可行的发展实践中,是未来滨水区持续发展提升的重要引导与保障。

(二)引入系统性的城市设计导则完善规划管控体系

城市设计导则作为精细化管控城市的有力手段,在城市建设中发挥着重要作用。因此,可以通过系统性引入滨水地区设计导则,拉近规划宏观指标与建筑形式、街景控制、景观布局等微观要素之间的逻辑关系,将滨水建设中的主要元素进行全面梳理,推进规划管控体系的完善。《纽约市滨水区综合规划2020》中从“市域、片区、地块”三个不同层次融入了城市设计控制,制定了关键要素全域性、系统性,片区、街区差异化的管控规则。在片区层面,加强设计导则与区划法规的结合,构建法定刚性控制和灵活性政策引导的模式,拓展了导则的操作性范围。在地块层面,根据具体的项目行动计划进行实施。因此,在滨水建设中引入系统性的城市设计导则,加强了规划的格局指导,保障了规划控制的有效性和实施的可能性。

(三)基于地域性的创新探索,塑造全球城市品牌形象

世界级滨水区往往有着独特的文化定位,是百年来地域文化精神的延续。塞纳河通过将历史风貌街区的保护和多元文化活动的开展相融合,塑造一个浪漫、活力的艺术圣地形象。新加坡滨海湾,结合特色码头街区与多样化的地标节点,打造一个旅游、购物、休闲的全球商业办公娱乐中心品牌。因此,对地域性内涵的创新探索,融入现代、创新、多元文化的内容,赋予城市独特的风格魅力,是塑造滨水区城市品牌的重要突破口。

(四)构建多平台的公众参与和多部门合作,实现协调发展

滨水区的规划过程涉及到多方的利益参与者,在编制和实施规划的过程中,应横向开展多部门的协同合作,搭建多平台的公众参与,为规划产生更多的基础影响力。这种“沟通协作式”的平台带来了多行业的技术支持和管理策略,提供了多元诉求的沟通渠道,融入了当地居民的滨水愿景与关注点,增加了规划决策中的合理性和说服力,能更好地引导滨水区的建设,为市民创造更好的生活。

(五)注重规划决策的科学性与长远性

规划政策的科学性与长远性,是政府有效调节社会资源的基础。如果频繁变动,会导致社会对政策的信任度缺乏、政府成本的增加和社会资源的浪费。所以滨水区的开发不应局限在阶段性的认识和目标,更应该具备面向未来的可持续发展的远见和蓝图。统筹考虑社会、经济、文化与现有的城市形态、物质空间之间的关系,保障各项资源的科学规划、配置和管理,尊重城市的身发展规律而形成的有远见、合理和科学的规划。在建设过程中,针对现有问题积极拓展思路,对其进行补充与完善,实现稳步、有效的发展,保障公众的长久利益,推进滨水区的活力提升和可持续发展。

滨海湾中心区