炭黑@聚苯胺微胶囊制备及其对PVC膜结构材料性能的影响

2018-07-11,,,,

,,, ,

(1.浙江锦达新材料股份有限公司,浙江 海宁 314419;2.浙江理工大学材料与纺织学院,杭州 310018)

0 引 言

聚氯乙烯膜结构材料(PVC膜结构材料)具有高强质轻、色彩缤纷和功能多样等性能,近年来被广泛应用于停车场、体育场馆、展览会场等建筑领域[1-2]。为满足市场的需求,研究人员已开发出多种PVC膜结构材料新产品,如PVC篷盖布和PVC广告布等[3-4]。PVC膜结构材料主要由PVC树脂和聚酯纤维织物组成,具有良好的拉伸强度、顶破强度及撕裂强度,但PVC树脂和聚酯纤维织物几乎不具有抗静电性能,这严重影响了PVC膜结构材料在抗静电领域的使用[5-6]。为了改善PVC膜结构材料的抗静电性能,一般采用添加抗静电剂的方法[7],如将导电金属或金属氧化物添加到高聚物中制成导电纳米复合材料,但是金属或金属氧化物价格较高、易氧化、稳定性较差;或采用涂层法将导电涂料直接涂覆到高聚物材料表面得到导电材料,此法具有生产条件易控制,涂层剂、导电填料易选择等优势,但不耐洗涤,永久性差[8-11]。

目前,利用树脂基体的机械性能和导电填料的导电性,研究人员通过在树脂基体中掺杂导电粒子的方法,制备导电纳米复合材料[12-13]。其导电性能主要取决于体系中导电填料粒子间能否相互接触而形成可供载流子自由运动的导电通路或导电网络[14-16],而影响导电网络形成的主要因素有填料种类、填料与基体树脂的比例、填料在树脂基体中的分散状态[17-18]。炭黑(CB)作为一种常见的导电粒子,具有较高的比表面积和表面能,环境因素的变化对其导电性能的影响少,但其容易形成团聚体和吸附增塑剂,影响PVC树脂复合材料的加工成型及力学性能[19-20],所以高性能导电PVC膜结构材料的制备关键在于炭黑在基体中的均匀分散和良好的界面性能。现有研究发现,聚苯胺导电高聚物具有优异的导电性、环境稳定性和简单的工艺制备方法,其与炭黑的杂化,不仅可以提升单独加入炭黑的电导率,同时也可以降低炭黑的表面能,减少团聚现象的发生[21-22]。因此,本文选用聚苯胺对炭黑进行微胶囊化处理,通过原位聚合法制备炭黑@聚苯胺(CB@PANI)微胶囊,研究CB@PANI微胶囊在PVC膜结构材料中的分散性,以及对PVC膜结构材料的导电性能和力学性能影响。

1 实验部分

1.1 主要原料与试剂

炭黑(Vulcan XC-72,平均粒径30 nm,美国CARBOT公司),苯胺(上海阿拉丁试剂有限公司),浓盐酸(杭州高晶精细化工有限公司),过硫酸铵(上海麦克林生化科技有限公司),聚氯乙烯(PVC)树脂(P-450,上海氯碱化工股份有限公司),异氰酸酯交联剂(TP101)、钡锌热稳定剂和邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)均为市售化工原料。

1.2 炭黑@聚苯胺微胶囊的制备

称取4.5 g苯胺和10.0 g炭黑,量取10.0 mL浓HCl加入70.0 mL去离子水中,机械搅拌10 min,超声分散30 min得到溶液A,另称取13.6 g过硫酸铵溶解于20.0 mL去离子水中得到溶液B,将A和B混合,室温下搅拌反应6 h,过滤、洗涤、烘干、待用。

1.3 PVC膜结构材料的制备

将PVC 树脂(100.0 g)、交联剂TP101(1.5 g)、钡锌热稳定剂(2.5 g)、增塑剂DINP(60.0 g)和0%、0.6%、1.8%、3.0%、6.1%、9.1%、12.2%(以质量分数计)的炭黑或者炭黑@聚苯胺微胶囊充分搅拌混合,得到PVC浆料,均匀涂覆在聚酯纤维织物表面,在180 ℃烘箱里干燥90 s后,取出,冷却,用压膜机以一定的压力制成厚度约为1.5 mm的样品。

1.4 测试与表征

采用美国TA仪器公司的TGA-Q50型热失重分析仪对样品进行测试,其中称取样品5~8 mg,氮气气氛,流速为20 mL/min,升温速率为20 ℃/min,温度范围为25~650 ℃;采用5700型傅里叶红外光谱仪(美国Nicolet公司)对样品进行测试,扫描范围为4000~400 cm-1,扫描次数为64;采用日本JSM-5610LV型扫描电子显微镜(SEM),测试试样断面,表面镀金后观察其形态;采用日本JEM-2100型透射电子显微镜(TEM),将CB或CB@PANI均匀分散在无水乙醇中后观察其形态。

采用压片机制成的直径为10 mm,CB、CB@PANI作为填料的圆形薄片,在SZT-2A型四探针电阻率测试仪(江苏苏州晶格电子有限公司)下,测试圆形薄片的电阻率。

将CB、CB@PANI作为填料的PVC膜结构材料用冲模机制成哑铃状拉伸试样,其中试样总长度为60 mm,测试拉伸长度L为40 mm,宽度W为4 mm,厚度H为1 mm,采用INSTRON万能试验机进行拉伸测试,拉伸速度为100 mm/min,夹距为40 mm,从而得到试样的拉伸强度。

2 结果与讨论

2.1 炭黑@聚苯胺微胶囊的表征

纯炭黑及炭黑@聚苯胺微胶囊的红外光谱图如图1(a),可看出,纯炭黑在3430 cm-1和1620 cm-1处出现了吸收峰,分别为-OH基团和O-H(H2O)的弯曲振动峰,这些含氧官能团的存在为改性提供了反应位点[23]。观察炭黑@聚苯胺微胶囊的红外光谱图,505 cm-1处吸收峰为苯环弯曲振动引起的,815 cm-1处出现苯环的C-H面外弯曲振动峰,1124 cm-1附近的吸收峰为醌式结构N-Q-N(Q为醌环)中醌环的特征振动;1255 cm-1处的吸收峰,是与苯环相连的C-N伸缩振动;1300 cm-1为与苯环相连的仲胺(C-N)的伸缩振动;1485 cm-1处为苯环的结构特征吸收峰;1560 cm-1为醌式结构的C-C伸缩振动吸收峰。由此可知,生成的聚苯胺分子链中存在醌式与苯式结构,即为可导电的中间氧化态聚苯胺。另外,1124 cm-1处的吸收峰与聚苯胺的电子离域程度相关,也被称为电子状态峰,其红移量和强度越大,聚苯胺掺杂程度越高。谱图1(a)中,表示本征态聚苯胺的醌式结构的特征峰1161 cm-1和1583 cm-1分别移动到1124 cm-1和1560 cm-1,且峰值移动幅度较大,这表明醌式结构的有效共辄链变长,即表示聚苯胺的掺杂程度较大这有利于增强炭黑@聚苯胺微胶囊的导电性能[24]。

图1(b)为纯炭黑、纯聚苯胺、炭黑@聚苯胺微胶囊的热失重曲线,从图中可以看出,纯炭黑在40~150 ℃范围内出现失重,失重约为2.5%,主要为试样中所含的游离的水分挥发。从纯聚苯胺的失重曲线可以看出,在100~300 ℃范围内出现失重,失重约为10.3%,为所含水份以及低聚物的挥发;在300~680 ℃范围内出现失重,因聚苯胺的分解而失重68.0%。纯聚苯胺总失重约为78.3%。从炭黑@聚苯胺微胶囊的失重曲线可以看出,在40~250 ℃范围内出现失重,失重约为5%,为所含水份以及低聚物的挥发;在250~650 ℃范围内出现失重,因聚苯胺的分解而失重50%,炭黑@聚苯胺微胶囊总失重约为55%。由测试结果分析认为,炭黑粒子表面聚苯胺占有52.5%。

图1 CB和CB@PANI微胶囊红外光谱图和热重曲线

图2(a)为纯炭黑扫描电镜(SEM)图像,图2(b)为纯炭黑透射电镜(TEM)图像,图2(c)为炭黑@聚苯胺微胶囊分布扫描电镜(SEM)图像,图2(d)为炭黑@聚苯胺微胶囊结构透射电镜(TEM)图像。由图2(a)和(b)看出,纯炭黑粒子由于本身比表面积大,表面能高,较容易团聚,形成8~10 μm团聚体。从图2(d)中可以看出,炭黑@聚苯胺微胶囊为规则球状,粒径80~100 nm。图2(e)和图2(f)则分别是含量为12.2% CB和12.2% CB@PANI微胶囊的PVC复合材料的SEM断面形貌,对比发现,纯炭黑之间发生大量团聚,尤其在PVC膜结构材料断面中团聚体较为明显(如图2(e)),然而炭黑@聚苯胺微胶囊结构较纯炭黑疏松,不会形成较大的团聚体,这是由于聚苯胺大量沉积在炭黑表面,降低了炭黑的表面能,从而减少了炭黑粒子间的接触,改善了炭黑团聚的问题(如图2(f))。

图2 各试样的形貌或断面形貌

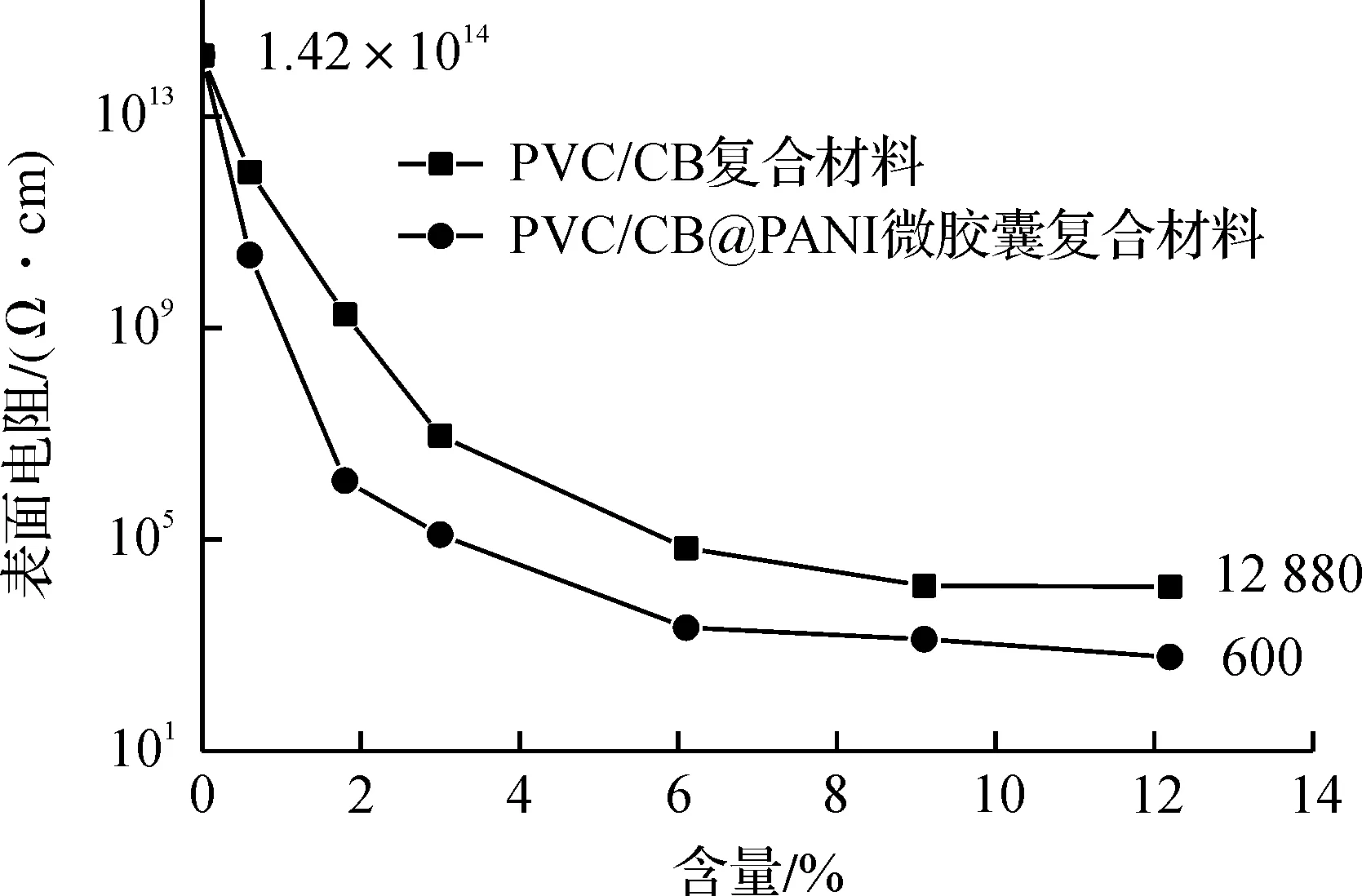

图3为纯炭黑和炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料表面电阻影响。随着导电填料含量的增加,PVC膜结构材料表面电阻逐渐下降,最后膜结构材料表面电阻趋于相对稳定,且此时膜结构材料表面电阻具有一定的导电功能。由图3可知,纯PVC膜结构材料的表面电阻为1.4×1014(Ω·cm),而加入12.2%炭黑后的PVC膜结构材料表面电阻,最低达到1.3×104(Ω·cm)。与纯炭黑对比,加入12.2%的CB@PANI微胶囊后的PVC膜结构材料表面电阻,最低达到6.0×102(Ω·cm),表现出优异的导电性能。造成CB@PANI微胶囊填充后的PVC膜结构材料表面电阻保持率较高的原因,是纯炭黑粒子在PVC基体中团聚导致的分布不匀(如图2(e),使得基体中的导电网络难以形成,而由于CB@PANI微胶囊在PVC膜结构材料中分布均匀,保证了PVC树脂中导电节点的连续性(图2(f))。且清楚看出,随着填料含量的增大,PVC/CB@PANI微胶囊膜结构材料料表面电阻下降速率比PVC/CB膜结构材料快,表明增大导电填料的含量,可有效减小导电粒子间的间隔,增大粒子间互相接触面积,有利于形成连续紧密的导电通路和导电网络,减小表面电阻值;CB@PANI微胶囊比纯炭黑分散性优异,在基体中不易团聚,较易形成导电网络,导致较低添加量下获得较低表面电阻值。由上述分析可知,CB@PANI微胶囊可有效地提高PVC膜结构材料的导电性能,即可大幅度提高其抗静电性能。

图3 纯炭黑和炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料表面电阻影响

图4为纯炭黑和炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料料力学性能影响。图4(a)可看出,纯炭黑添加量在0→0.6%,膜结构材料断裂强力变化不大;然后,随纯炭黑添加量增加(0.6%→12.2%),PVC膜结构材料断裂强度较大幅度降低,即纯炭黑添加量为12.2%,PVC膜结构材料断裂强度损失率为1.93%。因为纯炭黑添加量增加,在PVC基体中分散性差,导致基体受力过程中,应力集中,产生裂纹,PVC膜结构材料断裂强度下降较明显。然而炭黑@聚苯胺微胶囊在0→0.6%,PVC膜结构材料断裂强度也变化不大,随炭黑@聚苯胺微胶囊添加量增加(0.6%→12.2%),PVC膜结构材料断裂强度缓慢降低。当CB和CB@PANI微胶囊添加量相同,均为12.2%时,PVC膜结构材料断裂强度分别为33.26 MPa和45.97 MPa;从而可以看出炭黑@聚苯胺微胶囊有效降低对PVC膜结构材料的断裂强度的影响,且炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料断裂强度的改善尤为显著,断裂强度提升了38.2%。其原因是炭黑@聚苯胺微胶囊有效改善其在基体中的分散性,导致基体受力过程中,避免应力集中,降低产生裂纹的程度,PVC膜结构材料断裂强度降低较小[10-11]。进一步从图4(b)看出,随纯炭黑添加量增加,PVC膜结构材料断裂伸长率大幅度降低,纯炭黑添加量为12.2%,PVC膜结构材料断裂伸长率达到18.5%(纯PVC膜结构材料43.5%)。而随炭黑@聚苯胺微胶囊添加量增加,PVC膜结构材料断裂伸长率缓慢降低。当CB和CB@PANI微胶囊添加量相同,均为12.2%时,PVC膜结构材料断裂伸长率分别为18.5%和38.5%;相比于纯炭黑,炭黑@聚苯胺微胶囊有效降低对PVC膜结构材料的断裂伸长率的影响,且炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料断裂伸长率的改善尤为显著,断裂伸长率提升了108.1%。由上述分析可知,炭黑@聚苯胺微胶囊可改善PVC膜结构材料力学性能,表明它在基体中分散性优异,可提高其在基体中的分布均匀度,降低应力集中程度,即可降低对PVC膜结构材料力学性能影响。

图4 纯炭黑和炭黑@聚苯胺微胶囊对PVC膜结构材料力学性能影响

3 结 论

本文采用原位聚合法制备聚苯胺包覆炭黑(CB@PANI)的微胶囊,填充PVC浆料,进而得到PVC膜结构材料,系统研究了CB在PVC膜结构材料中的分散性,改善了PVC膜结构材料的导电性能及力学性能,所得主要研究结论如下:

a) 采用PANI包覆CB,并用傅里叶红外光谱仪和热失重分析仪对CB@PANI微胶囊进行表征,结果表明:PANI成功的包覆在CB表面,且由PANI@CB的重量损失率较未改性CB的高可知,CB表面已经存在PANI。

b) 经PANI包覆的CB分散性得到明显提升,并且当CB@PANI的添加量为12.2%时,其在PVC树脂中的分散性明显高于添加相同质量的CB。

c) 相对于PVC/CB膜结构材料而言,CB@PANI微胶囊的加入使PVC膜结构材料表面电阻大幅度降低。当CB@PANI微胶囊含量为12.2% 时,表面电阻低至6.0×102(Ω·cm),说明CB@PANI微胶囊在PVC基体中分散性优异,可大幅度提高PVC膜结构材料的导电性能。

d) 相比于纯炭黑,CB@PANI微胶囊加入对PVC膜结构材料的断裂强度和断裂伸长率影响较小,当CB@PANI微胶囊含量为12.2% 时,断裂强度和断裂伸长率分别为45.97 MPa和38.5%。与PVC/CB膜结构材料相比,PVC/CB@PANI微胶囊膜结构材料的断裂强度和断裂伸长率分别增加了38.2%和108.1%。