仙石客家赤子情

2018-07-06伍启梅

伍启梅

风景秀丽的仙石村,坐落在云霄县下河乡西部。村子背靠蜿蜒起伏的乌山南部山脉,森林茂密,山高路险。村中一条涧流清澈的甲溪水,纯净甘甜。山明水秀的村庄,只因村后山顶那块花岗岩百棱巨石上有仙人的脚印而得名。

15平方公里面积的仙石行政村,由四近塘、上塘、旧楼、石厝、新楼、外角、内角、仓下、长田、取切仔、白石后、下寮、石仔岗、大坪等14个客家自然村组成。20世纪30年代,这个远离县城的客家村落群,是享誉闽粤赣三省的红色苏区。这里曾活跃着一支中国工农红军部队——红三团,他们发动群众,宣传党的政策和主张,组织十余个村的村民成立赤卫队、基干队,打土豪、分田地,抗租、抗税。年富力强的村民则组成抗日义勇军大队,与侵略者、反动派展开游击战、歼灭战。那一幕幕枪林弹雨的战斗,一曲曲英勇悲壮的赞歌,荡气回肠,可歌可泣!

在和平与幸福的今天,让我们缅怀革命先烈,去聆听昔日红军浴血奋战的故事;让我们展望未来,去欣赏仙石客家今朝的风采!

春日寻访四近塘

四月的闽南,春花烂漫。清明时节,我和几位文友,来到了仰慕已久的红色苏区四近塘自然村。

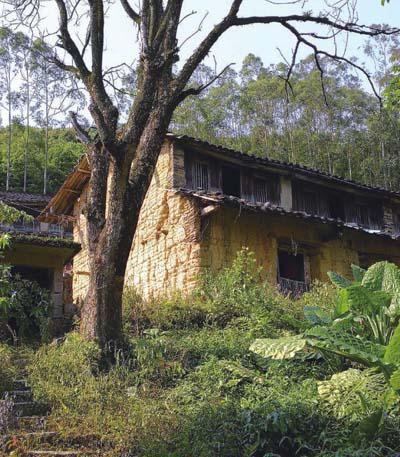

山高路远的四近塘,村口有一条涓涓的溪流,水清似镜。村中房屋,呈阶梯式依山势而建。数十间瓦房,都是干打垒土木结构的老式建筑。群山环抱的小村庄,古树参天,翠竹挺拔。仰望高大的劲松,俯瞰蜿蜒的石阶,我们仿佛看到红军战士的身影,听到战斗胜利的欢呼。谁能想到,如此僻静的小山村,八十余年前却是红红火火闹革命的根据地。早在1936年,四近塘村就是云和诏县第四区的一面赤色旗帜,是远近闻名的红色苏区。

年过古稀的原仙石小学校长张东汉老师是位客家人,他是今天引领我们走进苏区的向导。熟悉仙石大革命时期历史的他,热情、健谈,他告诉我们,当年四近塘村仅有20户人家,却有6人参加红军,3人参加基干队,3人参加义勇军,7位客家男儿为了新中国的诞生英勇捐躯,血沃疆场!

老红军张六土祖孙三代一直留守在四近塘,眷顾着这片红色热土,一辈子过着清贫、自足的生活。1985年春,四近塘唯一健在的老红军张六土也走了,我们现在要去采访的是他的儿子张如德。

步入一座陈旧的宅子,木门油漆斑驳,木窗镶嵌在白石灰已经发黄的土墙里,呈一字形朝南的三间瓦房,虽看似有上下两层,但阁楼十分低矮。暗红色的地板砖,已被岁月烙上了灰色的痕迹,靠左的屋子窗下,摆放一副过时的木质茶桌椅,几张塑料方椅和一张活动的四方桌,随意地靠墙而放,室内一侧的桌子上摆放着用花布遮掩的电视机,墙上贴着的几张近年来政府慰问老区人民的年画,习总书记笑容可掬招手致意的形象格外醒目。中间的屋子是灶房,典型的客家大土灶,一根烟囱竖在灶台上,圆圆的陶器大水缸旁堆放着一大摞柴草,母鸡带着雏鸡在草垛旁嬉戏着。右边的屋子里散落着箩筐、簸箕、锄头、犁耙等农具,室内散发着春天里潮湿的霉味和农家特有的泥土芳香。这是一个有着勤劳主人的农家院落!

一位八旬老人正在泡功夫茶迎接我们,他正是我们要寻访的张如德。笑容满面的张如德老人,古铜色的皮肤黝黑透亮,一套浆洗干净且有点褪色的兰卡机布中山装十分得体,脚穿一双发白的军用旧布鞋,身材虽然清瘦,但腰板硬朗,精神矍铄。话匣子一开,就把我们带入了那血与火的峥嵘岁月……

松青柏翠颂英魂

1934年10月,中央红军从赣南于都河开始长征后,国民党部队把矛头转向闽粤赣边根据地。1935年夏,我方大南山、凤凰山根据地遭到严重破坏,在这危急关头,中共潮澄铙县委决定所属红三大队转移闽南乌山,与红三团、游击队会合。1935年10月,乌山脚下的云和诏县委成立,一支由红军红三团、红三大队,游击队组成的部队,在闽南乌山建立红色根据地,与围剿闽粤赣边界的国民党粤军展开游击战。

仙石村属下的四近塘等14个客家村,就分布在乌山山脉的崇山峻岭间。尤其是四近塘村,四周松青柏翠,群山环绕,全村仅20户人家,均是贫苦农民。20户农家的小山村,却是当年红军部队粮食补给的后方,红区的苏维埃群众,从牙缝里挤出自己耕种的稻米、甘薯、芋头等农作物,翻山越嶺送去给红军当粮食。

1936年春天,特派员许克同志,从澄海县调来云和诏县,第一站就是进驻四近塘村。白天他与村民同吃同劳动,夜晚利用夜校,教老百姓识字、学文化,宣传革命的道理。许特派员进村仅两个月时间,就在村里发展了张六齐、张六土、张石来、张三富、张水俊五人加入中国共产党,并在张石来的旧厝里成立了以张六齐任支部书记的云和诏县第四区第一个乡村党支部,随之,成立农会、基干队开展抗租抗税斗争。1935年5月1日,深山老林中的四近塘村,首次召开隆重的“庆祝五一国际劳动节”的村民大会。小小山村,瞬间呈现出一派生气勃勃的革命景象。

“星星之火,可以燎原”。刹那间,邻近的石仔岗、下寮、白石后、长田、内角、仓下、龙透、龙镜、洞底、大沙岗、大茅坪、圳坪、七高磜、金坑、后墩凤、赤土、下溪、小邦、陂下、柯仔孕、曲溪数十个村庄也沸腾了,村村寨寨都向四近塘学习。党支部、义勇军、共青团、儿童团如雨后春笋般在各村成立。一批又一批的积极分子、热血青年申请入党,报名参军,新生的革命力量成为红军打白匪、杀鬼子的得力助手。

1937年6月26日,闽南特委与国民党157师在漳州签订了合作抗日的“六?二六协定”,7月16日,国民党背信弃义,采用欺骗手段,制造了震惊全国的“漳浦事件”,强制缴械了我红三团近千名红军将士的枪支,同一天时任云和诏县县委委员的许克同志在诏安“月港事件”中,被伪保安团沈东海逮捕,继而被杀害。许克同志的牺牲,激起了四近塘全村百姓的无限愤慨和思念,地下党员兼红军工作团队长张六土同志,把埋藏在韭菜园中的10余支步枪挖出来,亲手交给从“漳浦事件”中率领20多名战士突围出来的红三团团长卢胜,让他们多杀敌人为许克同志报仇。1938年2月1日,30多位仙石各村的客家热血青年,加入到卢胜重建的红三团,在他的带领下奔赴抗日前线。

时光荏苒,岁月如梭。人们至今不会忘记在大革命时期,四近塘村中的张三富、张阿觅、张阿多、张阿藤、张玉春、张和尚六位烈士为革命事业英勇献身的壮举,更不会忘记王涛支队第四大队长连大汉同志壮烈牺牲的情景。先烈们长眠于四近塘的青松翠柏间,他们的英灵与山川同在,与日月同辉!巍巍的南乌山激荡着英雄的赞歌,滔滔的甲溪水续写着激昂的乐章。

红军后代薪火传

老红军出身的张六土,解放后仍保留着军人的作风。他是四近塘当年参加红军六人中的幸存者。革命成功了,他没有向政府提出任何个人要求,而是以一个朴实的庄稼人身份,安心地扎根在生他养他的四近塘小村庄务农,只留下了当年参加红军打鬼子、杀白匪时用的报废步枪一支,珍藏在身边以纪念他的那段红军青春史。

1955年春,他送刚刚成年的儿子张如德参加人民解放军,有着童年时遭受国民党监狱皮肉之苦经历的张如德,特别珍爱自己身穿的解放军装,在部队5年间,他刻苦锻炼,英勇顽强,完成了保家卫国的神圣使命。1959年光荣退伍后,张如德被组织安排在云霄县农业局工作。20世纪60年代初国家经济困难时期,他响应政府号召,毅然放弃城里的工作,回到故乡四近塘务农,从生产队长、大队民兵队长、村党支部副书记,一步一个脚印,一干就是半个世纪。客家人吃苦耐劳、善良孝顺的美德也在他身上得以淋漓尽致的体现。他伺候年迈体弱的父亲,培养年幼的儿女,无怨无悔地和乡亲们一起劳作在四近塘这片青山绿水间……

1985年正月初九,年逾九旬的老红军张六土与世长辞,当年的老战友卢叨、陈文平、刘佩霞等老同志,特地送来花圈,深切悼念他。2003年夏,86岁高龄的红军女战士刘佩霞,在女儿的陪同下,专车从福州干休所来到四近塘寻访故地,慰问客家乡亲,追忆激情燃烧的岁月。

那是一个晴朗的午后,刘佩霞老人在张如德的搀扶下,重游了当年红军游击队的天然驻所——垅仔孕石洞。这熟悉的石洞,不仅曾是她和战友们栖身之处,还是她和丈夫陈宏甫的“洞房”。她告诉张如德:“你父亲张六土同志不仅是我和老陈的证婚人,还是我们夫妻一日三餐的供给者,是真正的好人!”她遥望村子东边的大岽山说:“那是1937年8月卢胜率重建的红三团与国民党伪保安团张建雄部激战的地点,我军毙敌13人,俘敌4人,缴获长枪11支,这是‘漳浦事件后我军打的一个漂亮仗。”老人接着又诉说了另一次战斗情景,那是1937年10月,卢胜率领红三团官兵与闽西红军并肩作战,在村西的大沙岗岽与国民党伪保安团张闾部交战,当时杀敌17人,伤敌几十人,缴获20多杆步枪……历历往事,让这位红军老奶奶记忆犹新、激动不已!

临别时,刘佩霞老人拉着张如德的手说:“四近塘的革命遗址能保留如初,多亏了你们父子的坚守、保护与传承,历史和后人都会感谢你们的!”

张如德告诉刘佩霞老人:“在社会主义革命和新农村建设中,四近塘的面貌焕然一新。1965年,村里创办了小学,集体经济也得到发展,村民生活也逐步提高。改革开放以来,‘村村通将公路修到了村口,供电网络覆盖了全村,程控电话、移动电话、家用电器也进村入户。自来水代替了井水,车运代替了肩挑,住在深山中也知晓天下事,多种频道的电視节目,让村民们大开眼界。目前村里尚有50余户人家,但相当一部份年青人都外出打工或在云霄、漳州、广东等地创业安家。我的长子和女婿现在还留在村里,建设富美家乡的担子,要靠他们去挑。”

建设富美新家园

山高路远的仙石村,728户农家约3000人口分布在14个小自然村中,田少山多的自然环境,铸就了他们以山为家、奋力拼搏的吃苦耐劳精神。

传统农业是村民生活所需,而山林物产则是主要的经济来源。改变乡村面貌,建设富美家园,要靠党和政府的好政策,更要靠勤劳智慧的仙石人,15000亩的山林和茶树,是仙石人的“聚宝盆”,如何将此变成“金山银山”,改变观念、科学种植至关重要!

20世纪60年代,仙石村就在南乌山的墩仔、珍东坑办有茶场,当时生产的乌龙茶曾享誉闽南粤东各地,后因种种原因销声匿迹。

2005年,迁居厦门经商多年的仙石人张木山,为保护故乡这片绿色的原生态茶园,他不贪恋都市的繁华,而是暂别妻儿,带着多年积蓄,承包了家乡珍东坑至肚才山500亩荒山,花了十二年的时间,翻山越岭、架桥修路,穿梭在这片荒山峻岭中,驻扎在海拔600多米的高坡上,开垦荒坡种植铁观音茶树、养护原有的古茶树群,放牧羊群给茶园施肥除草。他将茶厂建在海拔600米的一块坐北朝南的坡地上,引进先进设备,保留传统工艺,生产的蜜香红茶是真正的无公害富硒好茶,质量达标,远销欧美,年销售量2万余斤。他雇请仙石各村的村姑少妇上山手工采茶,既保证了茶叶的质量,由解决了村民的就业,也激发了仙石客家人热爱故园、建设家乡的热情。

张木山也是个红军的后代。他的伯父张国忠、堂兄张国文、张国武都是乌山老游击队员,建国后均是任职于党和政府部门的百姓父母官。他是听着红军战斗的故事、经受严厉家教长大的,他不留恋海上花园的都市,甘愿驻扎深山,耕耘开发家乡这片沃土,他创办的“漳州仙隐峰茶叶有限公司”为云霄仙石老区亮出了一张优质的名片。

如今,党和政府对老区人民倍加关怀。为避免山体滑坡的危险,党和政府决定将四近塘等几个有潜在地质灾害的老区基点村举村迁移至离县城几步之遥的新坡大园造福工程安家落户。2017年春天,四近塘52户现有村民,每户都分到一幢约占地50平方米的钢筋水泥质楼房,目前一层已由政府建设竣工,不锈钢防盗门、窗都已安置配齐。

看着一排排布局工整、宽敞明亮的新屋,听着张如德老人叙述的一段段往事,心里感慨万千!苏区人民用青春、热血书写了一首首催人奋进的诗篇,客家人无论是在战火纷飞的年代,还是在和平岁月的今天,都是敢于担当、勇于创新、引领时代、输送正能量的强者。我相信,再过一两年,一个崭新整洁、安居乐业的仙石新村必将展现在人们的面前,仙石客家的明天一定会更加美好!