南胜窑瓷是先民顺势创新的结晶

2018-07-06张山梁

张山梁

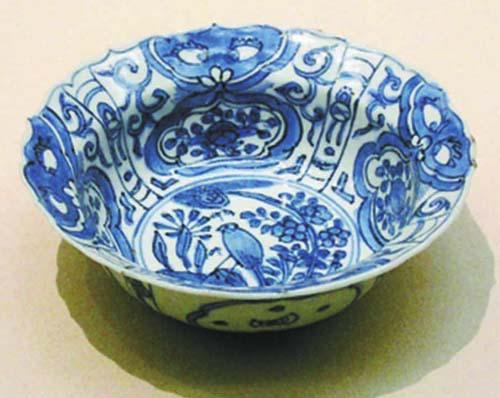

1602年,在阿姆斯特丹拍卖会上,荷兰人拍卖了俘获葡萄牙“克拉克”商船上的中国瓷器,引起了商界的轰动和学界的关注。这些来自中国的瓷器一时间轰动整个荷兰乃至整个欧洲。但在当时,人们无法知道这些瓷器的原产地,只好以商船号命名,称之为“克拉克瓷”。几百年过去了,经过文物考古工作者的艰辛付出,这些被冠以洋名字的“克拉克瓷”原产地神秘面纱终于被揭开——就在今天福建省平和县的南胜镇、五寨乡一带。因此,“克拉克瓷”的正名应该称为“南胜窑瓷”。

那么,这个令世界轰动的“南胜窑瓷”生产技术究竟源自哪里?始终众说纷纭,说法不一,没有一个令人信服、有据可查的说法。在如今,无论是在杂志报纸,还是官方文件,或者导游口中的,大多云云如是:“ 1513年,平和芦溪等处,农民起义声势浩大,时任地方军事长官的王阳明率部平定农民起义后,为安定地方,选留随军兵众。王阳明所部多来自江西,其中不乏陶瓷方面的能工巧匠。”也就是说,大部分人认为:“南胜窑瓷”的生产技术是源自王阳明率兵平乱后,留下部分景德镇籍制瓷能工巧匠的士兵所传授的。对于持这一说法的原因,并无确凿的文字记载,更多是推理衍生而来的,无非是认为:当时,王阳明巡抚南赣汀漳等处,从江西率兵入闽平漳寇,所带之兵是江西人氏,而江西景德镇是制瓷重镇,误以为这些江西籍士兵就是制瓷师傅,加之思想上有“傍上王阳明这位历史名人,可以增加瓷器的含文量”作祟,硬是将王阳明与“南胜窑瓷”扯上关系。还有一个重要原因是,有些学者、研究人员的志书版本意识不足,导致引用志书描述条目记载内容与编修年代张冠李戴,时间年限错乱。如将万历癸丑的《漳州府志》有关瓷器的描述记载说成是万历癸酉的《漳州府志》所记;又如将清康熙己亥《平和县志》有关瓷器的描述记载说成是明嘉靖乙巳的《平和县志》所记。

之前,笔者曾通过对王阳明入闽平漳寇的线索分析,认为:“南胜窑瓷”的生产技术并非由王阳明所率江西籍制瓷能工巧匠的士兵传授的。理由有二:一是明正德十一年(1516)十月二十四日,朝廷给王阳明的敕谕明确:“尔前去巡抚江西南安、赣州,福建汀州、漳州,广东南雄、韶州、惠州、潮州各府及湖广郴州地方。”[1]而景德镇所在的饶州府不属于王阳明巡抚的“八府一州”范围。当时官府一般就地招募士兵,以便管理,这点可从王阳明的《预整操练》所记“除耕种之月,放令归农,其余农隙,俱要轮班上操”[2]可以得到印证。也就是说,王阳明入闽平漳乱所率的江西籍士兵大部分是南安、赣州二府之民众,而不是来自瓷都景德镇的饶州府。二是王阳明于明正德十二年(1517)春,“选兵二千,自赣起程,进军汀州”[3],打响漳南战役。之后,鉴于“南(安)、赣(州)盗贼猖獗,方奉钦依敕谕来剿,师期紧迫,军马钱粮,必须调度”[4]之因,于四月十三日班师回军上杭,四月二十九日经瑞金回赣,并将时任汀州知府的唐淳带到江西,率兵投入“平横水、桶冈诸寇”。可见,当时的王阳明奉谕征剿闽粤赣湘四省交界的盗贼,存在兵力不足、捉襟见肘的现实情况,乃至于将汀州知府也得入赣统兵平寇。可以推断,王阳明“将入闽平漳寇的江西籍士兵留在平和生产瓷器”的可能性不大。

既然“南胜窑瓷”的生产技术并非由王阳明所率江西籍制瓷能工巧匠的士兵传授的,那又是源自哪里?最近,因陪同福建省闽南文化研究会的领导到南胜窑址考察,与相关专家、学者交谈,受到启发,试图从四部《漳州府志》对瓷器条目描述记载的变化,来了解平和窑瓷的发展,探究“南胜窑瓷”的生产技术来源。

明正德癸酉《大明漳州府志》卷之十《诸课杂志》记述:“白瓷器出漳平县永福里。黑瓷器出南靖县河头。青瓷器出南靖县金山”[5]。在明正德八年癸酉(1513)年之时,也就是明正德十二年(1517)王阳明入闽平漳寇之前,那时南靖县的金山就有生产青瓷器了,在南靖县河头(今平和县九峰镇)生产的瓷器并非青瓷器,而是黑瓷器。这一记述,提供了一个信息:在王阳明尚未入闽平漳寇时,漳州先民就已经掌握了制造青花瓷的生产工艺了,不存在“王阳明入闽平漳寇留下士兵传授”一说。倘若之前南靖金山青瓷器的制瓷技术是源自景德镇,也非王阳明所率江西籍士兵所传授。

再过一个甲子,明万历元年癸酉(1573)《漳州府志》依然这样描述:“白瓷器出漳平永福里。黑瓷器出平和河头。青瓷器出南靖金山”[6]“黑瓷器出(平和)城东”[7]。我们可以从这一记述了解到:在王阳明入闽平漳寇之后的近60年岁月里,平和乃至整个漳州地区的瓷器生产格局、工艺技术都没有发生变化,也还没有出现“南胜窑瓷”。假如王阳明有留下江西籍士兵传授新的瓷器生产技术,定将对平和的瓷器发展产生重大影响。

过了40年后的明万历四十一年(1613),漳州的瓷器生产格局发生了重大变化,南胜窑得到迅速发展,成为当时漳州瓷器的主要生产地。明万历四十一年癸丑《漳州府志》记载:“瓷器,出南胜窑者,殊胜他邑,然亦不甚工巧”[8]。究竟是什么原因促使漳州瓷业在这段时间里的产生裂变的呢,我们不妨看看当时的社会背景,从中不难看到漳州月港兴盛对漳州瓷业发展的影響。“明景泰到天启年间(1450-1627),月港从一个民间贸易自由港口发展成为我国东南沿海外贸中心,兴盛持续近200年之久。”[9]特别是万历年间,月港贸易吞吐量出现了“井喷”现象,达到一个鼎盛时期。明万历十七年(1589)之前,由月港出航的海外贸易船仅限而未定其航行地点;到明万历十七年(1589),开始限额,每年限船88艘,后来又增加到117艘;明万历二十五年(1597),再增加20艘,达到137艘。贸易物种也激增,据《陆饷货物抽税则例》所载,明万历三年(1575)仅55种,明万历十七年(1589)增至83种,明万历四十三年(1615)达到116种。在内河航道上,开辟了一条从月港起航,经石码、福河进入九龙江西溪,向上游航行至平和县小溪的“西溪航线”。在这贸易量激增的同时,作为漳州对外贸易主要物种之一的瓷器,需求量自然而然相应增加,但作为漳州瓷器主产地的南靖金山窑、平和河头窑所产的瓷器满足不了贸易客户的需要,加上平和河头窑址距“西溪航线”码头小溪还有一段较长的陆路,不利于大量货物的运输。这时,平和先民顺应月港兴盛、出口瓷器激增的经济发展态势,吸收了南靖县金山窑青瓷器、平和河头窑黑瓷器的生产技术,利用南胜、五寨沿溪两岸丰富的瓷土原材料,融合创新发展制瓷工艺,生产出“殊胜他邑”的南胜窑瓷,大量出口海外,成为漳州窑的主产地。当然,至编修明万历癸丑《漳州府志》之际,南胜窑瓷的生产时间并不长,存在“不甚工巧”的问题。

从以上三部不同版本的《漳州府志》对“瓷器”条目的不同记述,可以看出,南胜窑兴起于1573~1613年之间,制作工艺并非王阳明所带之兵所传,而是平和先民顺应朝廷对外贸易政策的天时、月港兴盛以及沿溪瓷土资源丰富的地利,学习吸收了周边先进的制瓷技术,融合创新发展的。

到了清代,南胜窑的制瓷工艺已炉火纯青,不存在“不甚工巧”的问题。正如清光绪三年丁丑(1877)《漳州府志》记载:“瓷器,出南胜窑者,殊胜他邑”[10] ,不再有“不甚工巧”的描述。说明,从明万历年间开始到清末时期,南胜窑瓷始终是漳州瓷器的主要代表之一。在清康熙五十八年己亥(1719)《平和县志》也记载:“瓷器,精者出南胜、官寮,粗者出赤草埔、山隔。”[11]从中,我们不难看出,南胜窑经过一百年的發展,到了不晚于清康熙年间,南胜窑瓷就屡出精品。

注释:

[1]〔明〕王守仁 撰,吴光、钱明、董平、姚延福 编校,《王阳明全集》,上海古籍出版社2015年出版,第250页。

[2] [3] [4]〔明〕王守仁 撰,吴光、钱明、董平、姚延福 编校,《王阳明全集》,上海古籍出版社2015年出版,第458--460页。

[5]〔明〕陈洪谟 修,周瑛 纂,《大明漳州府志》,中华书局2012年出版,第211页。

[6]〔明〕罗清霄 修纂,《漳州府志》,厦门大学出版社2010年出版,第413页。

[7]〔明〕罗清霄 修纂,《漳州府志》,厦门大学出版社2010年出版,第1093页。

[8]〔明〕闵梦得 修,《漳州府志》,厦门大学出版社2012年出版,第1836页。

[9]郑云 著,《海丝申遗话月港》,厦门大学出版社2015年出版,第134页。

[10]《宓庵手抄漳州府志》,漳州市图书馆2005年出版,第929页。

[11]〔清〕王相 修,昌天锦等 纂,《平和县志》,福建人民出版社2016年出版,第199页。