脑微出血与脑白质疏松及动脉硬化的关联性分析

2018-07-04刘勇王启章刘祖尧宋毫张祥钦李玉浩

刘勇 王启章 刘祖尧 宋毫 张祥钦 李玉浩

脑白质疏松(1eukoaraiosis, LA)是有多种原因引起的颅脑影像学表现, 于上世纪90年代提出。既往对于引起脑白质疏松的病因不甚明确, 脑白质疏松的出现多与患者的衰老情况以及慢性大脑供血不足有关[1-3]。本研究讨论了脑白质疏松与大脑动脉硬化以及脑内微出血的相关性, 为预防脑卒中患者再次发病的临床措施指定以及识别脑卒中高危患者提供了经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取本院神经内科2011年5月~2017年5月收治的50例脑卒中患者作为研究对象, 纳入与排除标准:①临床诊断提示有脑血管硬化, 既往或新发脑卒中患者;②排除病情严重不能耐受磁共振检查患者;③既往无脑部肿瘤患者;④未佩戴心脏起搏器或血管支架患者;⑤自愿参与本研究, 并且签署了知情同意书的患者。

1.2 研究方法对患者实行头颅核磁共振检查, 包括T1加权像(WI)T2WIFLAIR以及磁敏感加权成像(SWI)成像, 所得的影像结果经由2名影像科与神经内科的医师共同阅片得出结论。

1.3 观察指标及判定标准分析患者脑白质疏松分级与脑动脉硬化程度的关系, 脑白质疏松分级与脑微出血分级的关系。

1.3.1 脑白质疏松分级采用Scheltens等建议的方法对于患者脑白质疏松程度进行评价:侧脑室、额角、枕角附近的病灶直径>10 mm时认为是脑白质疏松。而对于<10 mm的病灶, 1~5 mm记1分, 5~10 mm的记2分。两侧脑室的周围的脑白质疏松程度按照评分分为4个等级 0级为0分, 1级为1~4分, 2级为5~8分, 3级为9~12分。对于出现皮质下的脑白质异常, 按照Fazekas的评分标准进行评价:Ⅰ级为皮质下白质异常呈点状出现;Ⅱ级为白质异常有融合趋势;Ⅲ级为白质下皮质异常呈大片状出现, 并且存在融合情况。

1.3.2 脑微出血分级对大脑皮质以及大脑皮质下、基底节区以及丘脑、脑干、小脑等区域出现脑血管微出血的情况进行计数, 根据计数情况对脑微出血出现的等级进行分级:0级:无脑微出血现象;1级:脑微出血病灶为1~4个;2级:脑微出血病灶数量5~10个;3级:脑微出血病灶达到>10个。

1.3.3 脑动脉硬化程度脑动脉硬化程度等级划分:轻度:表现为脑血管行走僵直、血管壁稍微毛糙, 无血管内狭窄出现;中度:表象为脑血管走形僵直, 影像表现纤细、血管腔粗细不均;重度:表现为部分脑动脉中断, 分支影像不明显。

1.4 统计学方法采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验;等级资料趋势性检验,采用Kruskal Wallis H检验完成, 等级资料的相关关系采用Spearman检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

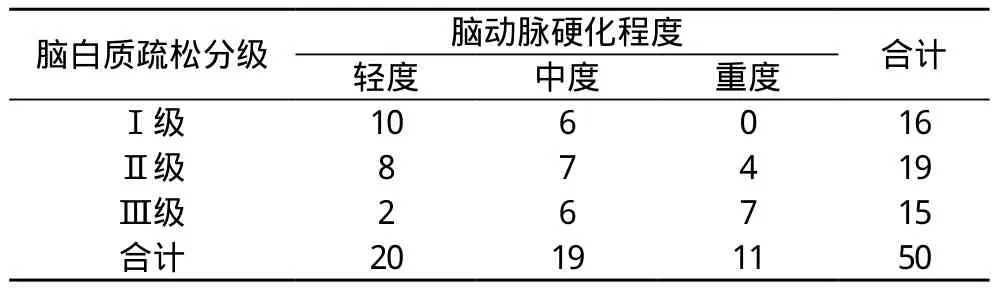

2.1 脑白质疏松分级与脑动脉硬化程度的关系50例患者中轻度脑动脉硬化20例, 中度脑动脉硬化19例, 重度脑动脉硬化11例;患者的脑白质疏松分级中Ⅰ级16例、Ⅱ级19例、Ⅲ级15例;患者的脑白质疏松分级中不同脑动脉硬化程度分布情况比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表150例患者脑白质疏松分级与脑动脉硬化程度的关系(n)

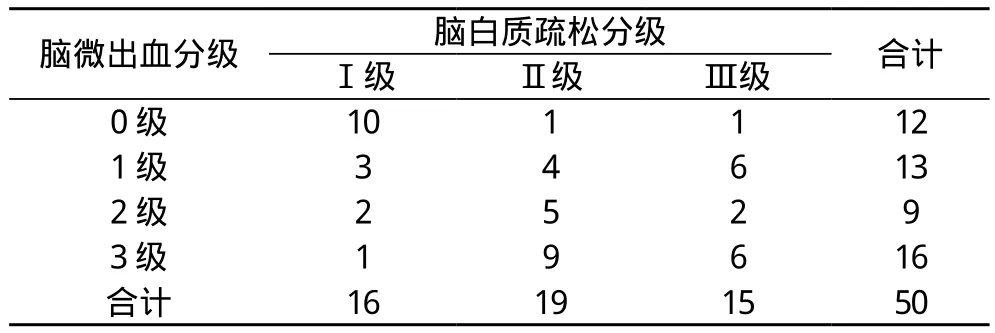

2.2 脑白质疏松分级与脑微出血分级的关系50例患者脑微出血分级中0级12例, 1级13例, 2级9例, 3级16例,患者的脑白质疏松分级中脑微出血分级分布情况比较差异具有统计学意义(P<0.05)。脑微出血分级与脑白质疏松分级的Spearman分析结果显示, 脑微出血等级与脑白质疏松分级呈中度正相关(r=0.453,P<0.05)。见表2。

表250例患者脑白质疏松分级与脑微出血分级的关系(n)

3 讨论

本研究的结果显示, 脑动脉硬化程度不同的患者中, 出现脑白质疏松的等级不相同, 在重度脑动脉硬化的患者中,出现Ⅲ级及以上脑白质疏松的情况更多, 此外, 对于脑白质疏松与脑内微出血关联性研究显示, 脑白质疏松发生的程度与脑内微出血病灶的数量呈中度正相关[4-6]。

脑白质疏松的发生是由于脑组织内的中、小动脉病变所致, 由于支配大脑深部脑白质的动脉血管缺少必要的侧支循环, 因此血管的病变很容易导致相应支配范围的脑组织的病变, 因此白质疏松的的发生与脑中等动脉硬化程度具有一定相关性, 由于脑动脉硬化导致发生脑白质异常, 进一步导致神经纤维缺血缺氧性脱髓鞘和组织疏松并水肿, 反应性胶质细胞增生的改变, 引起相应的临床表现[7-9]。

既往研究认为[10-12], 对于出现脑白质疏松的患者, 其病灶内的微出血灶提示病变范围内微血管功能受损, 微血管的结构以及功能出现病变, 表现为以微量出血导致的小血管内红细胞(RBC)渗漏所导致的含铁血黄素在脑组织内沉积;而脑内微量出血病灶的出现提示着脑内微血管的玻璃样变与淀粉样病变, 并且预示脑出血倾向的加重。

综上所述, 脑血管硬化为脑白质疏松的发生的临床原因之一, 而脑白质疏松的病变可以进一步导致脑内微出血, 预示脑出血倾向的增强, 可以作为临床早期预防脑卒中的指标之一。

[1]朱佳佳, 尹恝, 周亮, 等.血浆同型半胱氨酸水平与急性卒中患者脑微出血和脑白质疏松的相关性:回顾性病例系列研究.国际脑血管病杂志, 2012, 20(6):428-432.

[2]詹羽, 刘煜敏.腔隙性梗死和(或)脑白质疏松患者脑微出血与认知损害的相关性:回顾性病例系列研究.国际脑血管病杂志, 2015, 23(1):32-37.

[3]卫锐, 蒲传强.缺血性脑血管病并发脑微出血危险因素及对认知功能的影响.实用临床医药杂志, 2014, 18(21):167-168.

[4]张志民, 邱虹, 吴琦.脑内微出血与患者认知功能损害、腔隙性脑梗死及脑白质疏松的相关性研究.中国临床研究, 2015,28(8):1003-1006.

[5]陈泽谷, 罗建光, 韩向君, 等.脑微出血与急性缺血性卒中患者尿激酶动脉溶栓后出血性转化的相关性:前瞻性病例系列研究.国际脑血管病杂志, 2012, 20(8):570-574.

[6]朱海献, 张敏, 钟富强, 等.小动脉闭塞性卒中患者24 h微量白蛋白尿与脑微出血的相关性:回顾性病例系列研究.国际脑血管病杂志, 2013, 21(1):19-22.

[7]杨冠英, 高明勇, 张丽丽, 等.脑动脉硬化、脑微出血与脑白质疏松分级的相关性研究.放射学实践, 2017, 32(7):679-682.

[8]李洁, 刘妍君.缺血性脑卒中并脑微出血的相关因素分析.中国动脉硬化杂志, 2015, 23(2):180-184.

[9]董春霞, 冯加纯.脑微出血的研究进展.中风与神经疾病杂志,2013, 30(1):83-86.

[10]李婷, 张微微.脑微出血的研究新进展.北京医学, 2015, 48(1):41-43.

[11]张冬森.急性脑血管病患者脑微出血的发生及相关危险因素分析.河北医科大学, 2015.

[12]张凤丽, 任惠, 丁里.脑微出血与脑白质疏松的相关性研究.中风与神经疾病杂志, 2015, 32(3):209-213.