白内障手术后单纯性孔源性视网膜脱离手术治疗的效果评价

2018-07-04彭凯闫爱民

彭凯 闫爱民

孔源性视网膜脱离(RRD)是白内障手术后的一个少见并发症, 大约有0.32%~1.00%患者白内障手术后会出现RRD[1,2], 在RRD的治疗中以手术为主, 巩膜扣带术和玻璃体切割术是常用的手术方法[3]。随着眼科医疗器械和手术技术的进步, 玻璃体切割术逐渐取代巩膜扣带术成为主流手术。本研究以本院的60例患者为例, 比较两种手术方式的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年1月~2017年7月本院眼科收治的白内障手术后单纯性R R D患者60例作为研究对象, 均为单眼发病, 根据手术方法不同分为对照组和观察组, 每组30例。对照组男18例, 女12例;年龄29~74岁, 中位年龄61岁;左眼13例, 右眼17例。观察组男20例, 女10例;年龄31~76岁, 中位年龄60岁;左眼15例, 右眼15例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。1.2 方法 两组患者术前均进行常规视力、眼压、眼底、眼B超等检查, 并局部使用抗生素滴眼液预防感染、复方托吡卡胺眼液扩瞳。对照组患者采用巩膜扣带术治疗, 行球后、球周局部麻醉, 于裂孔位置切开结膜, 用牵引线定位巩膜压陷, 然后自视网膜隆起最高处行巩膜穿刺放液, 直到可见赤道部、锯齿缘的视网膜裂孔、变性区, 然后精确定位裂孔行冷凝, 接着褥式缝合使用硅胶加压, 若眼压依然过高, 则穿刺前房放液至眼压下降, 缝合球结膜, 结膜下使用妥布霉素和地塞米松注射后包扎。观察组患者进行玻璃体切除术治疗,采用博士伦Stellaris PC超乳玻切一体机, 给予患者球后、球周局部麻醉使用23 G套管穿刺刀系统, 于颞上、鼻上、颞下三个象限角膜缘后3.5 m m处使用套管刀与巩膜形成15~20°的角刺入巩膜板层后, 经睫状体平坦部以垂直方向进入玻璃体腔, 套管插入玻切头和导光, 灌注套管则位于颞下方, 然后设定玻切头负压0~300 m m H g(1 m m H g=0.133 k P a), 切割频率2000~4000次/min, 缓慢切尽后极部、基底部的玻璃体,清除增殖膜, 必要时使用曲安奈德染色, 观察视网膜的具体情况, 最后进行气液交换, 复位视网膜, 532 n m激光封闭裂孔, 填充适量硅油, 必要时使用重水, 拔除套管, 7-0可吸收缝线缝合穿刺口, 球结膜下注射地塞米松2.5 m g, 结束手术。两组患者术后均给予常规对症治疗, 观察组患者术后保持俯卧位至少2周。

1.3 观察指标 观察并比较两组患者视网膜初次复位率、最终复位率、术后并发症发生率(黄斑前膜、黄斑囊样水肿、眼外肌运动障碍)。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件对研究数据进行统计分析。中位数采用非参数检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

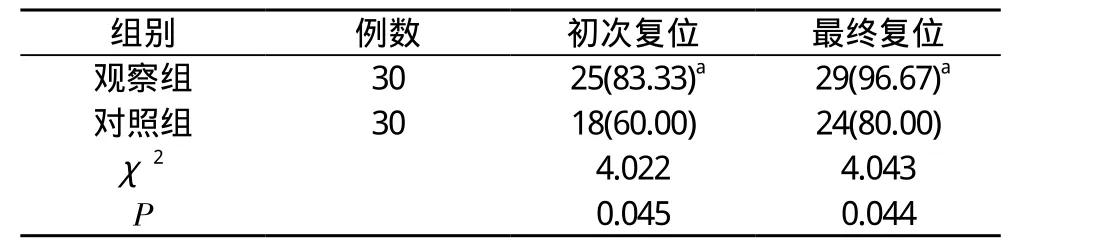

2.1 两组患者视网膜复位情况比较 观察组患者视网膜初次复位率为83.33%、最终复位率为96.67%, 均高于对照组的60.00%、80.00%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者视网膜复位情况比较[n(%)]

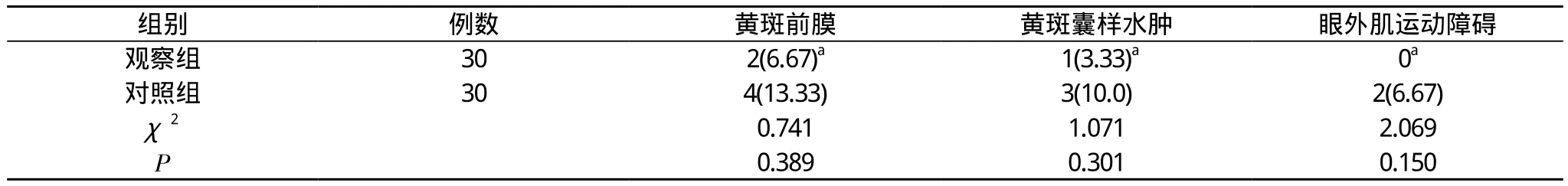

2.2 两组患者并发症发生情况比较 两组患者黄斑前膜、黄斑囊样水肿以及眼外肌运动障碍发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

巩膜扣带术是眼科中非常成熟的一种经典术式, 是治疗非复杂型视网膜脱离的主要手术方法, 对于PVR-A~PVR-B级RRD患者, 巩膜扣带术的治疗效果较好, 能够促进视网膜的复位和视力恢复[4]。随着临床研究的深入, 眼科手术器械以及手术技巧的进步, 玻璃体切割术的适应症逐渐放宽, 并被认为较巩膜扣带术的效果更为显著, 尤其是在术后早期,玻璃体切割术在术中彻底清除视网膜下液, 气液交换和俯卧位促进黄斑复位, 同时清除了玻璃体中浑浊的介质等, 减少术后脉络膜脱离并发症发生[5,6]。

本次研究结果显示:观察组患者的视网膜初次复位率和最终复位率均明显高于对照组患者(P<0.05), 说明玻璃体切割术有利于促进视网膜的复位, 这可能是因为:玻璃体切割手术中便于全方位观察视网膜情况, 发现视网膜的所有裂孔以及其他病变;同时早期解除玻璃体与视网膜的牵拉、粘连现象, 有利于视网膜的复位;术中剥除视网膜前增殖膜, 并松解固定的褶皱, 促进视网膜活动度恢复[7-9]。而巩膜扣带术则可能因为未彻底清除前囊膜、后囊膜的浑浊、晶状体皮质等而导致术后复位率低。在安全性方面:本研究结果显示两种术式的各种并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),也有学者认为玻璃体切割术更安全, 并发症少[10], 这还有待进一步的研究。

综上所述, 玻璃体切割术用于白内障手术后单纯性RRD治疗疗效确切, 能够有利于促进视网膜的复位, 改善患者视力, 值得推广。

[1]陈国海, 李文生, 姜方正, 等.白内障手术后单纯性孔源性视网膜脱离手术治疗的meta分析.中华眼底病杂志, 2013, 29(6):610-615.

[2]梁雪梅, 秦斌.23G微创玻璃体切除或联合超声乳化白内障摘除术治疗孔源性视网膜脱离临床观察.中国实用眼科杂志,2015, 33(9):975-979.

[3]高自清, 岳晓丽, 周琦, 等.白内障超声乳化吸除人工晶状体植入联合巩膜扣带术治疗孔源性视网膜脱离疗效观察.临床眼科杂志, 2014, 22(1):41-43.

[4]肖紫云, 李家璋, 宋秀胜, 等.玻璃体切割联合巩膜扣带术治疗复杂孔源性视网膜脱离的临床观察.福建医科大学学报,2016, 50(3):204-206.

[5]王叶楠, 胡运韬, 张健, 等.白内障手术后视网膜脱离的临床分析.中华眼外伤职业眼病杂志, 2015, 37(7):486-491.

[6]吴雪梅, 朱琦, 王乾, 等.白内障术后视网膜脱离的危险因素及其行视网膜复位术后视力恢复的相关因素分析.临床眼科杂志, 2017, 25(2):133-136.

[7]段欣荣, 朱晓青.巩膜扣带术联合超声乳化治疗孔源性视网膜脱离合并白内障.中华眼外伤职业眼病杂志, 2012, 34(6):420-423.

[8]张娜.白内障手术后单纯性孔源性视网膜脱离手术治疗的效果分析.中外医疗, 2015, 34(9):5-6.

[9]胡绍柱, 陈珍.白内障手术后视网膜脱离的临床特征及治疗体会.医药前沿, 2015, 5(27):31-32.

[10]潘珊珊.不同手术方式治疗孔源性视网膜脱离的疗效分析与比较.温州医学院, 2010.