七彩童境 寓教于景

——北京教学植物园教学花境设计与实施探索

2018-07-02左小珊

左小珊

(北京教学植物园,北京 100061)

花境(flower border)兴起于英国[1],最初的意义是模拟自然界中林地边缘地带多种野生花卉交错生长状态,并在城市中运用此类艺术手法进行植物设计的一种花卉应用形式。人们对花境的热爱最早起源于19世纪中叶的英国,园艺学家威廉·罗宾逊(William Robinson)在花境中将乔灌木和宿根、球根花卉以组丛状布置。随着时代的变迁和文化的交流,花境的形式和内容在不断变化拓宽,也被赋予了不同的功能和涵义,但其基本形式和种植方式被保留了下来,尤其在西方发达国家,花境得到广泛的应用,不仅提高了园林绿化的艺术性,也体现了花境在城市美化及生态园林建设中的重要作用[2]。

从我国发展情况来看,花境的营建仍存在值得探索和发展的空间。一是由于地域环境气候的影响,中国北方地区可用于露地花境的植物素材种类非常有限,如何结合地域特色进行花境设计值得思考。二是花境的设计已经不再局限于植物材料,很多花境出现模拟自然界的小品设施。三是在生态环境问题突出的城市,花境对于在城市中长大、缺乏自然环境体验的青少年来说,更具有教育意义。北京教学植物园基于对中小学生的自然科普教育优势,结合地域特点和园区资源特色开展了花境营建与教育教学相结合的探索尝试。

1 背景概述

1.1 教学花境的价值和意义

(1)多层次配置,集中展示群落效果。植物园是调查、采集、鉴定、引种、驯化、保存和推广利用植物的单位,普及植物科学知识,供群众游憩的园地。植物园中的植物一般按其不同的种类、有规划的分区培养和展示,虽然在布局上一般也考虑到美学概念,但其科学使用价值是最主要的,这是其与一般观赏花园的区别。在教学植物园中营建花境,可以将乔灌草不同层次的植物材料集中配置,向参观学习的学生集中展示植物群落的概念和效果。

(2)多元素统一,直观展现美学效果。花境展现的是植物间的群体美,通过不同植物间的质感、色彩、结构、形状、层次、体量以及季相,甚至嗅觉的对比与变化来展示其整体美。如果尝试在花境中设置小品、汀步等硬质景观,还可以展现不同景观元素穿插在一起“相得益彰”的美学效果。

(3)多功能结合,便于集中教学和直观感知。花境的营造,可以使自然生态教学、感官体验和动手操作等在有限的空间内得以实现,教师讲授、花境设计、施工和养护、简单环保小品的制作等环节,都可以与教学实践相结合,让学生在老师和专业人员的引导带领下参与互动体验。

1.2 北京教学植物园简介

北京教学植物园初建于1957年,是全国唯一一所专门面向中小学师生,为相关学科教学实习、青少年科普及环境教育、中小学师资培训、生物实验和劳技实习材料繁育供应、校园绿化美化提供服务的教育教学单位,隶属北京市教育委员会。园区位于东城区龙潭湖畔,占地11.65万m2,建筑面积11100 m2,温室面积4411 m2,现建有树木分类区、水生植物区与人工模拟湿地、草本植物区、农作物展示区、木化石园区、温室植物区、动植物标本展室等景观区,种植有2000余种形形色色的花、草、树木和农作物标本。

2 “七彩童境”总体设计思路

2.1 概念设计

鉴于北京教学植物园承载中小学生植物科普教育的特殊性功能,“七彩童境”花境的设计主题为“景观+植物科普+传统文化教育的融合创新”,既体现色彩斑斓的景观意境,又表征青少年丰富多彩的生活寓意。让游赏学习者在领略花境景观的同时,对植物种类、植物形态、植物群落等自然生物知识,以及色彩、结构、形状、体量、季相等美学概念有整体而直观的认知。在花境区域内展示传统植物文化的小品设施和空间中,可以开展传统植物花纹的教学和动手体验课程。

“七彩童境”选址地点在园区南入口处,紧邻左安西街,是展示北京教学植物园形象的主要节点,也是中小学生学习自然植物知识的常规游赏路线的第一站。场地总面积约200 m2,原状为平坦土地,位于三岔路口,设计时将地形抬高,形成坡地景观,并增设生态园路,让花境三面可观、面面生趣(图1)。

图1 场地分析

2.2 平面布局和竖向层次

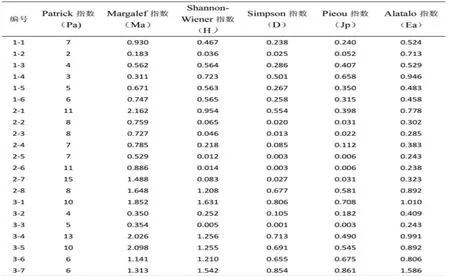

平面上,通过花卉团块的带状布置和相互交叠来获得微妙的节奏、色彩变化,有机曲线和带状植物色彩配置,表现出既活泼又连续的花境景观(图2)。为更好的展示花境景观效果,在竖向上,结合场地现状进行了地形营造(图3),在坡地的顶部用花灌木作为背景,拉高了坡地的视觉高度,形成背景层次,由坡顶至下部根据花卉植物的生长高度依次递减,偶有穿插,整体上形成有规律、有韵律、层次丰富的景观效果。

图2 平面设计图和设计效果图(春季)

图3 竖向分析

2.3 植物搭配

北京地区的花卉观赏期主要是4-11月,花境的植物新选择应保证在此时间段内的持续观赏性。同时,为表现主题,“七彩童境”花境在植物材料选择上强调色彩搭配,突出色彩斑斓的景观视觉效果,植物材料选择上主要由花灌木、宿根花卉、1、2年生草花和观赏草组成,共18科、24属、28种、1643株(图4)。地形最高处由花灌木光叶子花、各种观赏草构成主景,由坡顶至下部配置美国薄荷、火炬花、荆芥、直立天竺葵、滨藜叶分药花、钓钟柳、藿香、黄水枝、宿根金鱼草、芙蓉菊等宿根花卉,地形最下面种植季相变化明显的一年生草花:如春季用表现色彩斑斓的美女樱、古代稀、舞春花、四季海棠、羽扇豆、矮牵牛等,夏季更换紫罗兰、夏瑾、香雪球等蓝紫色给人清凉的感觉,秋季更换球菊、孔雀草等黄、橘色给人温暖、热烈的感觉。整体设计构成团块的带状布置。根据植物开花的季节性特点,形成每个季节不同的花境感受。

图4 种植平面图

2.4 可持续性理念的应用

依据现代植物造景的生态性原则,“七彩童境”花境在设计、施工和养护过程中充分考虑了各环节整体上的可持续性,实现了持久性、低维护的花境景观。在设计和建造上,小品、景观汀步等设施均取材于植物园内废弃的材料,主要为春季修剪下来的树枝、废弃的钢管、大风刮倒的树木等,由教师根据环境景观和教学需求设计,园区专业养护工人协助施工安装(图5)。在植物选材上,优先利用符合立地条件、园内的引种植物,以减少植物运输过程中造成的物质和能源消耗。在种植上,相比季节性花坛、花境,更多的选择了栽培简易、生长健壮的植物品种,降低了种植栽培难度和更换植物频率。在养护上,花卉团块的带状布置简洁清晰,使养护工作变得简单易行成本低。

图5 废弃物制作的小品、汀步等设施

3 “七彩童境”养护管理与三季实景

3.1 养护管理

按季节制定了月度养护管理方案计划,具体包括施肥、浇水、中耕、除草、修剪残花、清除残枝、换花与调整等工作(图6),给专业养护工人充分培训,制定周巡检制定,以半月为周期实施不同的养护项目并开展考核。根据不同花卉的时令性特点,按时换花补植,以保证花境整体景观效果和教学需求。

图6 养护管理工作量统计表

3.2 春夏秋三季实景

春季运用色彩丰富的花卉植物,营造色彩对比强烈、形式活泼热闹、适于儿童观赏体验的花境氛围(图7);夏季突出绚丽、清凉的视觉效果,主色调以蓝色、紫色、白色时令花卉植物为主,营造冷色调视觉效果(图8);秋季运用季节性观赏草和时令花卉的更替,突出秋冬自然花境的“野趣”,主色调以橙、黄为主(图9)。不同的季节,植物的色彩配置都具有鲜明特色和辨识度。

图7 春季实景

图8 夏季实景

图9 秋季实景

4 “七彩童境”教学应用探索

4.1 中小学生植物科普教育

利用“七彩童境”花境,结合认知植物种类、探寻植物功能、收集特色植物标本等活动,让学生去体验感知植物特性。通过教师对植物的分类、特点、生物学特性等知识的讲解,学生会对于植物、动物、气象、地理、生态、环境保护,甚至生命的意义等方面自主的有所联想和思考,对自己未知的领域开展探究性学习和探索。

4.2 传统植物花纹认知与体验

传统植物纹饰是将自然界花卉的枝、叶、花、果等形象作艺术处理,使之图案化、程式化,在瓷器、书画、服饰、民俗等领域加以应用,在我国已有几千年的应用历史,是历代沿传下来的具有独特民族艺术风格的宝贵文化资源。利用园区废弃材料,让学生动手拓绘并在工人的协助下制作成景观小品,通过动手实践感受中华传统文化和种质资源的演化史以及蕴涵其中的文化寓意和精神力量,同时,达到刺激学生感官、培养探究辩思能力的效果(图10)。

图10 学生动手实践

4.3 参与式景观互动体验

花境的整地、修剪、灌溉、小品制作等环节,均可在教师的指导下,让学生分组集体协作参与完成,推动其学习互动、参与体验、协作解决复杂问题的能力,这时的学习活动就变成一种愉快的体验,而不是负担,兴奋度和兴趣点会自然自觉的被环境影响、调动起来,不再是被动的接收来自于教师的信息,而是进入主动采集信息和实际观察验证的良性循环。

5 结语

“七彩童境”花境的营建,充分利用了北京教学植物园自身的植物资源、教育资源和功能特色,秉承了传统花境特色,提升了园区整体景观品质,并在将重点景观花境的营造与日常教育教学相结合、挖掘花境这种花卉应用形式在青少年植物科普教育教学以及生态环境教育方面深层次的功能和意义方面进行了有益的尝试。希望“七彩童境”花境的营建与教学应用能为其他景观设计师和建设单位提供一些借鉴。

[1]余树勋.花园设计[M].天津:天津大学出版社,1998.

[2]舒婷婷,陈夕雨,胡永红.辰山花环,四级乐章——上海辰山植物园大尺度花境的探索[J].风景园林植物,2015,(07): 52-57.