胜利露天矿内排土场现场原位试验研究

2018-07-02王志留张文英黄月军

刘 波 王志留 张 鹏 陈 帅 张文英 黄月军

(1.中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院,北京市海淀区,100083;2.深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,北京市海淀区,100083;3.神华北电胜利能源公司,内蒙古自治区锡林浩特市,026015)

1 前言

内排土场稳定性问题关系到露天矿能否正常安全生产,也是岩土工程领域中热点研究的内容,统计结果显示,90%以上的滑坡事故与降雨和地下水作用有关。许多学者对内排土场稳定性及其影响因素进行了研究,认为地下水渗流作用对内排土场稳定性的影响是不容忽视的。

研究地下水对内排土场稳定性的影响,进行现场水文地质钻探分析地下水分布、运动规律及渗透性能是十分必要的。周亚博等研究了内排土场稳定性与台阶高度之间的关系,优化了排弃物堆置参数;付相超等以哈尔乌素露天矿为背景,研究了内排土场滑动破坏模式,指出排弃物料滑动与基底之间的弱层是发生滑动的主要位置;张润廷利用数值模拟的方法分析了宝日希勒露天矿南帮稳定性情况,并提出了合理的滑坡控制措施;周伟等分析了开采过程中不平衡地应力变化,指出了内排宽度与稳定系数与之间的函数关系,研究了内排土场对边坡稳定性的影响;韩万东等分析了黑岱沟露天矿内排土场不同留沟方案下稳定性情况,指出了最佳留沟方案;姜海涛等利用FLAC结合M-C准则研究了排土场应力场和位移场等分布,认为软弱岩层是威胁排土场稳定性的主要因素,且在弱层位置发生剪切破坏。

黄广龙等针对排弃物基本特性进行了分析,为了研究排土场稳定性情况,通过实验室粒级分类和室内试验研究了排土场散体岩土力学性质;周中等分析了土石混合体排弃物的物理几何性质,设计了实验室正交试验,研究了含石量、孔隙率及几何形状对多孔混合介质渗透性能的影响,给出了排弃物介质渗透系数计算公式及影响因素;陈子华等分析了边坡堆积区域排弃物介质的特性,设计了试坑双环注水试验,结合室内颗粒级配实验研究了颗粒尺寸对多孔介质渗透性的影响,分析了渗透参数差异的原因;庞林祥等通过室内实验研究了土石排弃物不同含石量条件下的渗透性能,认为通过增加对介质的击实应力可显著降低土石混合体渗透性能。

但是,上述对内排土场稳定性及渗透性能的研究主要从排土场参数优化、数值分析和室内试验等方面进行,很少对内排土场排弃物区域进行现场原位试验及水文地质特征进行研究,而对于内排土场的填土区域,现场原位试验分析排土场的地下水情况及渗透性能也是最直观最有效的方法。本文以胜利露天矿内排土场为工程背景,设计了水文钻探、示踪连通试验以及分层压水试验等现场原位试验,研究边帮渗水条件下内排土场地下水分布情况、运动规律和渗透性能。

2 工程概况

胜利露天矿自建矿以来,为了疏降地下水,分期布置和实施了大量疏干井,并形成一定规模的排水系统。由于东南帮地下水丰富而且渗透性较差等特殊的水文地质特征,导致地下水疏降难度较大,帮坡渗水成为影响露天矿安全生产和边坡稳定的重要因素,前期东部非工作帮多次较大规模滑坡都与降雨和地下渗水密切相关。目前,内排土场已排至975 m水平,排弃高度约为165 m,而东帮地下水仍源源不断地向采场(内排土场)侧向径流涌入。

目前,露天矿东帮有南北两个水仓用于导流疏水,东帮涌水采取了导流、汇集于南北水仓后用水泵集中抽排的措施,但仍有大量东帮涌水渗入内排土场。水仓与内排土场的相对位置分布如图1所示。

由图1可以看出,南北水仓位于东帮所在区域,自东向西依次为东帮-平台-内排土场斜坡坡面-采场。内排土场是剥离物堆积形成的,其内部水文地质条件和渗透性能及地下水分布情况不明,一方面原因是排土场并没有采取锚杆锚索等专门的加固措施;另一方面原因是东帮地下水渗流作用影响不明。有必要查明内排土场地下水分布情况及渗流运动规律等情况,获得内排土场排弃物渗透性能参数,为分析东帮渗水与内排土场稳定性之间的关系和采取必要的防治措施提供依据。

3 现场试验

3.1 流场分析

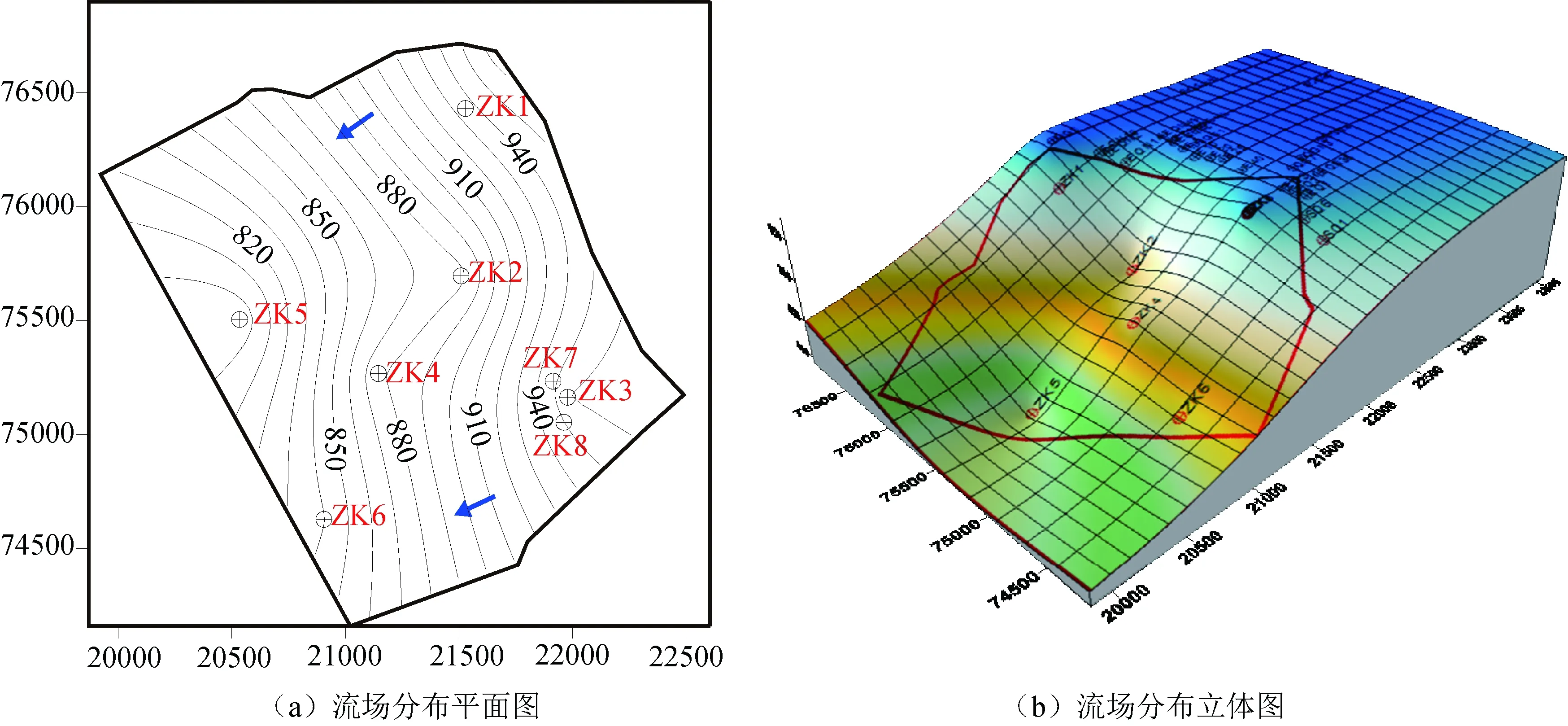

为了研究胜利露天矿内排土场地下水分布情况,结合现场实际情况,在露天矿内排土场区域布置了8个水文钻孔进行钻探勘察,为地下水位分布的探明和后续现场原位试验做准备,其中ZK1、ZK2、ZK3、ZK7和ZK8这5个水文钻孔布置在内排土场平台上,ZK4、ZK5和ZK6这3个钻孔布置在内排土场台阶上,现场钻孔位置如图2所示。

基于上述现场水文钻探试验,根据水文钻孔成果,对不同钻孔的水位分布情况进行了分析,借助于Surfer软件获得了内排土场地下水流场分布情况如图3所示。

由图3可以看出,露天矿内排土场的稳定性受到东帮地下水的威胁,地下水主要从东帮方向向内排土场方向渗入且水位逐渐降低,由于受到碎石填土阻力的影响,水力作用发生了衰减。靠近水仓的位置,地下水水位仍然较高,到达底部靠近采场位置地下水水位较低,但是仍然受到了地下水的影响,这说明东帮水系与内排土场水系存在一定的水力联系。

图3 内排土场流场分布

3.2 示踪连通试验

地下水示踪连通试验一般采用无污染、稳定性好且易于溶解的盐离子为示踪剂,将一定浓度的示踪剂溶液投放入投源孔,根据监测观测孔中示踪离子浓度的变化计算地下水流速及渗透系数等的变化,最终分析地下水之间可能存在的水力联系。

在该试验中,根据示踪试验相关原理,认为示踪剂溶液浓度随着地下水的地下渗流方向运动,结合示踪剂浓度峰值与不同孔位之间的距离求得水流参数。岩土体含水层的平均速度见式(1),渗流速度大小为见式(2):

式中:v1——含水层平均速度,m/h;

L——投源孔与观测孔之间的距离,m;

t——投源剂浓度峰值出现的时间,h;

v2——渗流速度,m/h;

n——岩土孔隙率。

为了研究地下水流速情况,选择上述ZK3、ZK7和ZK8这3个钻孔进行示踪试验,其中上游为投源孔ZK3,下游为观测孔ZK7和ZK8。本次ZK3与ZK8之间的距离为10.30 m,ZK3与ZK7之间的距离为10.60 m,ZK7与ZK8的距离为2.90 m。

从成本、地下水污染及试验效果等多方面考虑,选择NaCl溶液作为投源剂,根据Cl-浓度的变化情况对地下水渗流参数进行计算。投放示踪剂前,测定各个试验井中的静止地下水位和Cl-本底浓度。配制NaCl溶液约是地下水中的Cl-浓度的120倍。将配制好浓度的NaCl溶液25 L,在短时间内(t=60 s)注入试验井中,试验Cl-浓度的变化采用电导率仪测定。探头位于水面以下5 m,根据观测孔中Cl-浓度的变化判断地下水流速,现场钻孔分布如图4所示。

图4 示踪试验钻孔位置分布

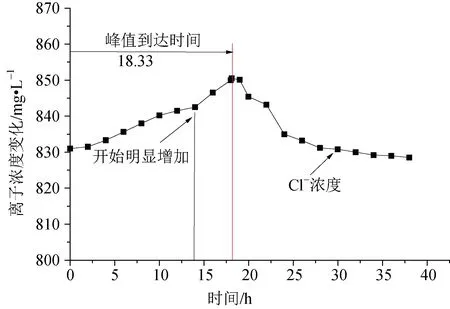

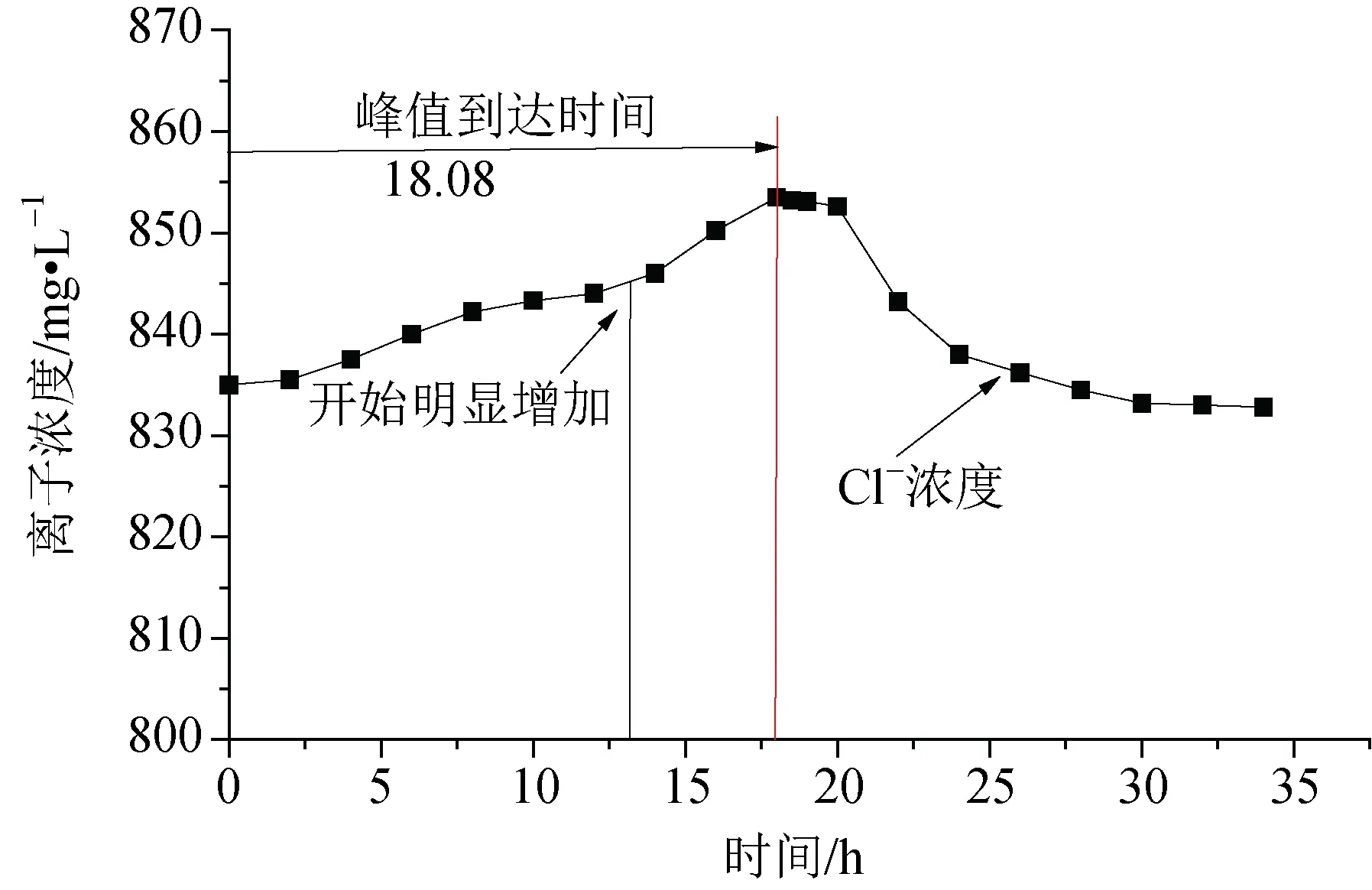

ZK7 和ZK8观测孔离子浓度变化过程曲线如图5和图6所示。

图5 ZK7观测孔离子变化过程曲线

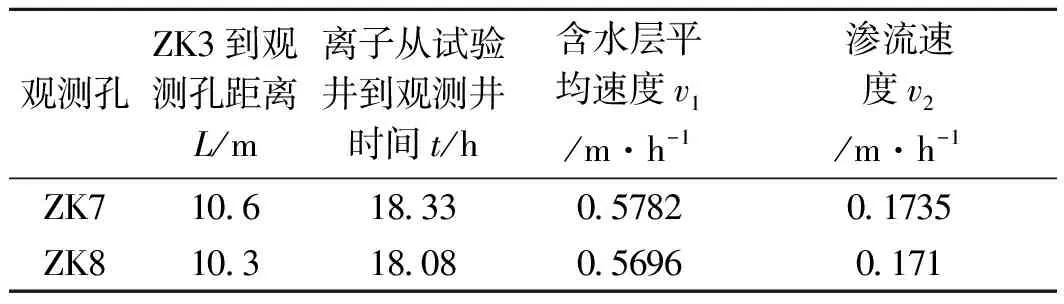

由图5和图6可以看出,投源孔ZK3中NaCl被投放后,13~14.5 h后观测孔ZK7和ZK8中Cl-的浓度显著增加,ZK7孔中Cl-的浓度由830.5 mg/L增加到峰值850.5 mg/L;ZK8孔Cl-的浓度由835.2 mg/L增加到845 mg/L,18.08 h后达到峰值,峰值浓度为854.8 mg/L。说明投源剂由投源孔到达观测孔,Cl-的浓度升高,随后由观测孔继续采场方向运动,Cl-的浓度开始降低。根据观测数据及式(1)和式(2),得到内排土场地下水渗流速度见表1。

图6 ZK8观测孔离子浓度变化过程曲线

表1 内排土场地下水渗流速度表

由表1可以看出,ZK7和ZK8测得含水层速度分别为0.5782 m/h和0.5696 m/h,观测孔ZK7所得速度大于观测孔ZK8所得速度,说明地下水由东帮南北水仓位置流向内排土场内部方向,东帮与内排土场中水存在一定的水力联系,投源孔ZK3和观测孔ZK7直线方向更接近于地下水主流方向。

3.3 分层压水试验

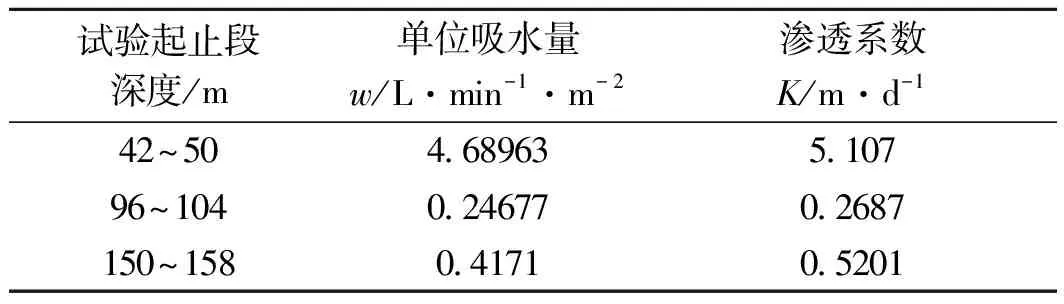

对于内排土场排弃物而言,不同排弃物堆积深度由于碾压及排弃时间的不同,可能造成不同深度排弃物的渗透系数不同。为了研究内排土场填土区域不同深度的渗透性能,同时考虑到压水试验作为边坡工程原位测试手段,具有操作简便和数据客观等优点。本文针对钻孔ZK2进行了分层压水试验,试验孔总深度为165 m,选择特制的压水试验器将实验孔分为上、中、下三段,实验仪器位置高度分别位于42~50 m、96~104 m和150~158 m处。

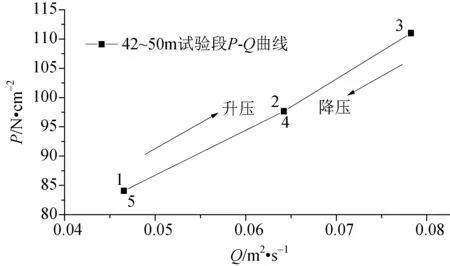

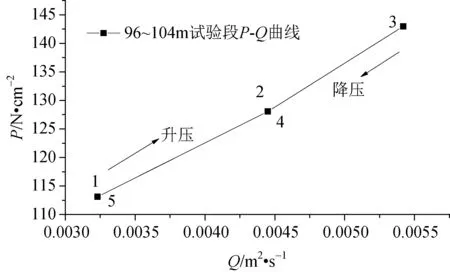

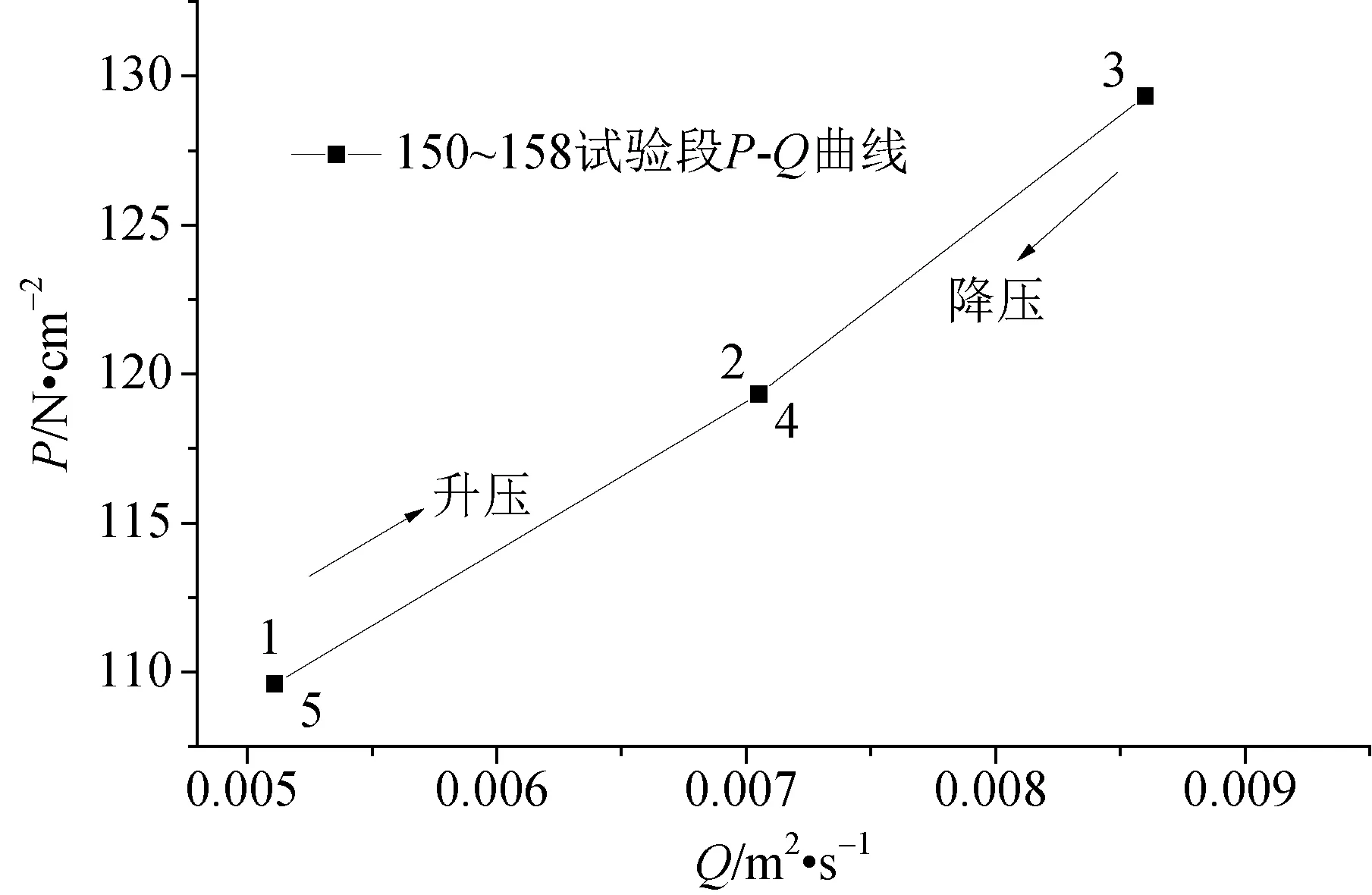

根据现场试验数据绘制S=f(Q)关系曲线图,各试验段压水试验P-Q曲线如图7~图9所示。

由图7~图9可以看出,各个试验段5个压力点对应的P-Q曲线为紊流型,升压曲线凸向Q轴,降压曲线与升压曲线重合。42~50 m试验段所得渗透系数为5.107 m/d,96~104 m和150~158 m两个试验段的渗透系数分别为0.2687 m/d和0.5201 m/d。ZK2钻孔压水试验结果统计一览表见表2。

图7 42~50 m试验段压水试验P-Q曲线

图8 96~104 m试验段压水试验P-Q曲线

图9 150~158 m试验段压水试验P-Q曲线

表2 ZK2钻孔压水试验结果统计表

由表2可以看出,内排土场填土层的渗透系数差异较大,渗透系数与填土层深度出现了明显的分层现象,上层区域渗透性较大,下层区域渗透性较小,可能是由于填土层上下层形成时间不一致,下层形成时间较久,碾压比较充分。这说明为了降低地下水及降雨等对排土场填土区域影响,减缓东帮渗水向内排土场区域的渗流运动,需要对填土层区域进行充分的碾压,减小填土区域的渗透系数。

4 结论

根据上述胜利露天矿内排土场现场试验研究,本文得出以下结论:

(1)探明了胜利露天矿内排土场地下水流场分布情况,排土场稳定性受东帮地下水威胁。地下水主要从东帮方向向内排土场方向渗入且水位逐渐降低,由于受到碎石填土阻力的影响,水力作用发生了衰减。靠近水仓的位置,地下水水位较高,到达底部靠近采场位置地下水水位较低,这说明东帮水系与内排土场水系存在一定的水力联系。

(2)通过现场示踪试验研究了Cl-在观测孔中的变化情况,胜利露天矿边坡说明地下水由东帮南北水仓方向流向内排土场内部方向,南北水仓可能与内排土场中水存在一定的水力联系,投源孔ZK3和观测孔ZK7直线方向更接近于地下水主流方向,地下水平均速度约为0.5782 m/h和0.5696 m/h。

(3)内排土场填土层分层压水试验表明,填土区域渗透系数差异较大,渗透系数与填土层深度出现了明显的分层现象,上层区域渗透性较大,下层区域渗透性较小,可能由于填土层上下层形成的时间不一致,下层形成时间较久,碾压比较充分。说明为了降低地下水及降雨等对排土场填土区域影响,需要对填土层区域进行充分碾压,减小填土区域的渗透系数。

(4)现场水文钻探及示踪试验和分层压水试验等原位试验,具有操作简便、数据客观等优点,对于现场水文地质参数的获取具有重要的意义,尤其是对于露天矿内排土场填土区域水文地质参数的获得,原位试验显得更加必要和关键。

参考文献:

[1] 周亚博,李克民,肖双双等.露天矿排土场堆置参数优化[J].金属矿山,2014(3)

[2] 付相超.哈尔乌素露天煤矿内排土场破坏机理研究[J].煤矿安全,2017 (6)

[3] 张润廷,缪卫峰,刘博文等.宝日希勒露天煤矿南端帮滑坡控制技术研究[J].中国煤炭,2016(12)

[4] 周伟,韩流,才庆祥.内排土场对端帮边坡稳定性影响研究[J].采矿与安全工程学报,2015 (4)

[5] 韩万东,谷明宇,杨晓云.黑岱沟露天煤矿内排土场留沟方案比选[J].煤矿安全,2014(4)

[6] 姜海涛.基于FLAC~(3D)的排土场边坡稳定性分析[J].煤矿安全,2017 (10)

[7] 张飞,王凯,孟祥甜.基于FLAC~(3D)的露天矿内排土场初期边坡稳定影响分析[J].露天采矿技术,2014(4)

[8] 张鹏,刘波.露天煤矿边坡危险度的混合评价方法[J].煤炭工程,2017 (3)

[9] 刘波,谭勇强,高文蛟等.露天矿高边坡的坡顶不稳定地基加固研究[J].矿冶工程,2005(1)

[10] 黄广龙,周建,龚晓南.矿山排土场散体岩土的强度变形特性[J]. 浙江大学学报(工学版),2000 (1)

[11] 周中,傅鹤林,刘宝琛等.土石混合体渗透性能的正交试验研究[J].岩土工程学报,2006(9)

[12] 周中.土石混合体滑坡的流—固耦合特性及其预测预报研究[D].中南大学,2006

[13] 周中,傅鹤林,刘宝琛等.土石混合体渗透性能的试验研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2006(6)

[14] 陈子华,陈蜀俊,陈健等.土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究[J].长江科学院院报,2012(4)

[15] 庞林祥.不同应力条件下的人工土石混合体固结渗透特性实验研究[A].贵州省岩石力学与工程学会.贵州省岩石力学与工程学会2014年学术年会论文集[C].贵州省岩石力学与工程学会,2014

[16] 陈崇希.地下水动力学第二版[M]. 北京:中国地质大学出版社,2009

[17] 《工程地质手册》编委会.工程地质手册(第4版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007