关于高速公路匝道连续分流点最小间距的探讨

2018-06-27夏宁

夏宁

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

随着我国社会经济的快速发展,对交通基础设施的需求日益增长,我国高速公路的建设里程亦随之快速增长。作为高速公路的重要组成部分,立交的合理设计提高了立交节点的通行能力,立交节点通行能力的提升又进一步提升了整个高速公路网的运输效率。其中,匝道连续分流点间距的设置合理与否是立交节点设计合理与否的重要方面。所谓匝道连续分流点间距,根据《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)[1]相关说明,即匝道上相邻分流鼻端之间的距离。车辆经高速公路主线驶出进入匝道后,再到下一个分流点之前的区域内存在着车辆的减速、交织等现象,该区域间距的长短影响着其通行能力,进而影响了整个立交节点的通行能力。

国内外关于匝道连续分流点最小间距的研究相对较少。国内的邵阳等[2]根据国内外相关研究情况探讨了主线和匝道连续分合流时相邻匝道的间距问题,高建平等[3]提出了山地城市互通立交匝道连续分流点最小间距计算模型及数值;国外的规范如 AASHTO《A Policy on Geometric Design of Highways and Streets》[4]中对匝道连续分流点间距做了相应规定。

以上研究多未将主线设计速度与匝道连续分流点最小间距结合起来。实际上,该最小间距与车辆经第一个分流鼻端的通过速度有关,而该通过速度与主线设计速度有关[1],因此,匝道连续分流点最小间距应考虑按主线设计速度控制。另外,以上研究多假定车辆驶入匝道后进行匀速运动,而根据相关规范研究[1,5],车辆过主线分流鼻端后即进入运行速度缓和段减速行驶。

1 最小间距影响因素分析

影响匝道连续分流点最小间距的因素很多,主要有设计速度(包括主线、匝道)、匝道服务水平和交通量、匝道车道规模、车种类型、交通标志牌设置等因素。

1.1 设计速度

设计速度的影响主要包含主线与匝道设计速度两个方面。主线设计速度影响着车辆通过分流鼻端的运行速度,而该运行速度与匝道设计速度的差值又进一步影响了运行速度缓和渐变段的长度,从而影响了最小间距的长度。

1.2 匝道服务水平和交通量

国内相关规范[1,5]对匝道的服务水平有明确规定,也给出了匝道的设计通行能力取值。在这种情况下,匝道交通量越大,车辆之间的相互干扰及制约就会加大,并影响了匝道车流的车头时距。为了保障匝道车流的平稳顺利运行,需要适当合理地增加匝道连续分流点的间距。

1.3 匝道车道规模

匝道车道规模的影响主要有两个方面:一是通过影响匝道服务水平来影响匝道连续分流点的最小间距;二是通过影响车辆变换车道所需距离影响匝道连续分流点的最小间距。第一方面的影响与匝道服务水平和交通量的影响相同。关于第二方面的影响,匝道车道规模大小,决定了最外侧车道至最内侧车道所需变换的车道数多少,并进一步决定了所需的变换车道的距离长短,进而影响着匝道连续分流点的最小间距。

1.4 匝道车种类型

不同车种类型的车辆性能指标不同,造成了其舒适行驶的减速度也不同。减速度大的车辆所需要的减速距离相对较小,减速度小的车辆所需的减速距离相对较大,从而影响了匝道连续分流点的最小间距。

本文以小客车为研究对象,选取合适的减速度研究最小间距的计算。

1.5 交通标志牌的设置

合理设置交通标志牌有利于有效提醒驾驶员认读标志牌,判断出口方向,提前做好变换车道准备,避免因换道不及时或车道行驶错误导致延误或事故。通过影响驾驶员的认读及反应决策时间等,交通标志牌的设置影响了匝道连续分流点的最小间距。

2 车辆行驶路径分析

本次探讨以常用的双车道匝道为主要分析对象。经主线分流鼻端后,根据车辆目标方向出口的不同,其行驶路径主要可归纳为两种。

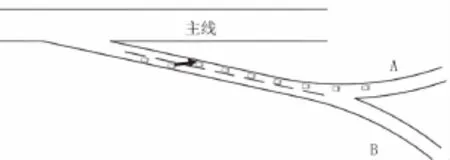

(1)路径一:车辆位于外侧车道,往A方向(见图1)

图1 车辆行驶轨迹示意图(路径一)

过主线分流鼻端后,驾驶员看到下一出口的交通标志牌,发现所行车道为非目标方向(B方向),因此,驾驶员择机变换车道至内侧车道,再沿着当前车道由A方向驶出。

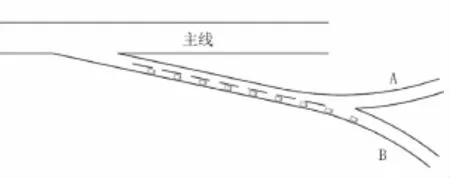

(2)路径二:车辆位于外侧车道,往B方向(见图2)

过主线分流鼻端后,驾驶员看到下一出口的交通标志牌,发现所行车道即为目标方向(B方向),因此,驾驶员无须变换车道,沿着当前车道由B方向驶出。

图2 车辆行驶轨迹示意图(路径二)

车辆位于最内侧车道时的行驶路径与位于最外侧车道类似,由上述路径可以看出,当车辆行驶轨迹为路径一时,所需连续分流的间距最大,为最不利情况。因此,本文以路径一为例分析匝道连续分流点最小间距。

3 最小间距模型分析

3.1 最小间距的组成

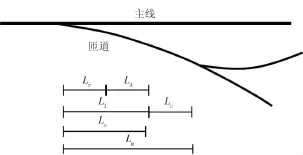

根据国内外研究[2,6-8],匝道连续分流点间距(Lm)主要有两部分组成:驾驶员认读出口交通标志并做出反应,决策所需要的距离(Ll、Lr为认读交通标志的距离,Ld为反应决策的距离);驾驶员驾驶车辆变换车道所需要的距离(Lc)。另外,根据《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)[1]相关条文说明,车辆经主线分流鼻端后进入运行速度过渡段(Ls),在一个合理的减速度范围内,运行速度连续、平稳地减速。图3为连续分流间距组成示意图。

图3 连续分流间距组成示意图

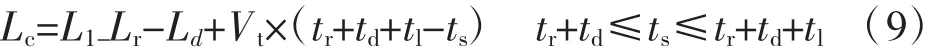

由上述分析得到如下匝道连续分流点间距计算公式:

式中:Lm为匝道连续分流点间距,m;L1为认读交通标志的距离,m;Lc为驾驶员驾驶车辆变换车道所需要的距离,m。

3.2 最小间距模型的建立

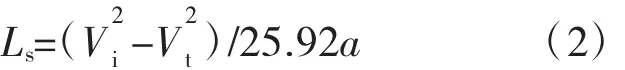

3.2.1 运行速度过渡段长度的计算

车辆经主线减速车道减速后驶入匝道,但经分流鼻端时车速并没有减速至匝道设计速度,尚需一定的运行速度过渡段后方才减速至路段设计速度。运行速度过渡段内,通过过渡段上任一点最小曲率半径的控制,运行速度的变化被控制在一个合理的减速度范围内,使运行速度的过渡连续、平稳[1]。因此,本次研究假设该段范围内车辆减速为匀减速,根据相关规范[1,5],取小客车加速度为1.0 m/s2来进行计算。

车辆在该段范围内,车辆以平均减速度a完成车速从分流鼻端初速度Vi减速至匝道的路段设计速度Vt。运行速度过渡段长度采用如下公式:

式中:Ls为运行速度过渡段长度,m;Vt为路段设计速度,km/h;a 为平均减速度,m/s2。

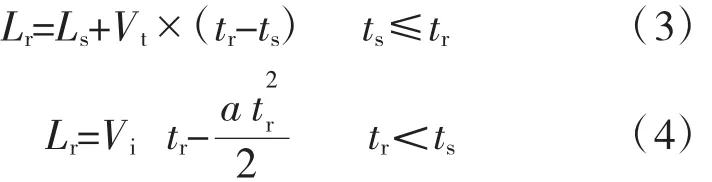

3.2.2 认读交通标志的距离计算

认读交通标志的距离是指驾驶员驶入匝道后发现下一分流鼻端处出口标志,认读标志牌内容直至认读完成所行驶的距离。车辆经主线分流鼻端后继续减速运行,并同时认读前方下一出口标志,当减速至路段设计速度后可视作匀速前行。根据认读时间tr和减速至路段设计速度所需的时间ts的关系,认读交通标志的距离计算公式也不同。

式中:Lr为认读交通标志的距离,m;Ls为运行速度缓和渐变段的长度,m;Vt为路段设计速度,km/h;a为平均减速度,m/s2。

根据现有研究资料[2,9],认读时间 tr取值为 2.5 s。

3.2.3 反应决策的距离计算

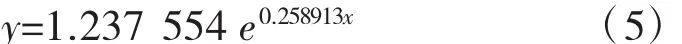

反应决策的距离是指驾驶员认读完出口交通标志牌内容后,根据其出行目的地做出相应决策的时间内车辆所行驶的距离。反应决策时间属于预期的反应时间,经回归拟合之后,其与决策的信息容量之间的关系可由如下公式计算[10,11]。

式中:y 为反应决策时间,s;x 为信息容量(bit),1个信息容量相当于从2个相同概率的决策反应中选择任意一个需要的信息处理量。

车辆于匝道下一个分流点前需要在A、B两个方向中做出选择,信息容量即为1个,由公式(4)可得反应决策时间y(本文以td表示)为1.6 s。

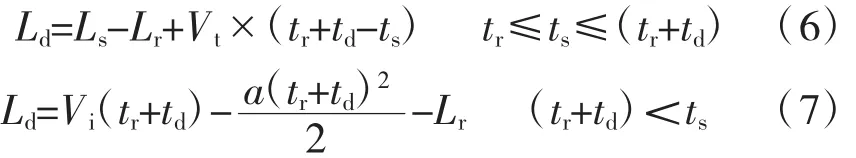

在反应决策的该段时间内,车辆可能依然处于运行速度渐变段范围内保持减速运行,或者已完成减速并匀速运行。因此,根据认读交通标志时间tr、反应决策时间td和减速至路段设计速度所需时间ts三者之间的关系,反应决策的距离计算公式也不同。

式中,Ld为反应决策的距离,m;Ls为运行速度缓和渐变段的长度,m;Lr为认读交通标志的距离,m;Vt为路段设计速度,km/h;a为平均减速度,m/s2。

3.2.4 变换车道的距离计算

当驾驶员发现所行驶的车道并不是所前往出口方向的车道时,就会择机变换车道,在变换车道的这段时间内所行驶的距离即为变换车道的距离。变换车道的时间tl包含了两部分时间:一是变换车道的等待时间,即等待可插入间歇的时间tw;二是完成变道横移的时间tm。

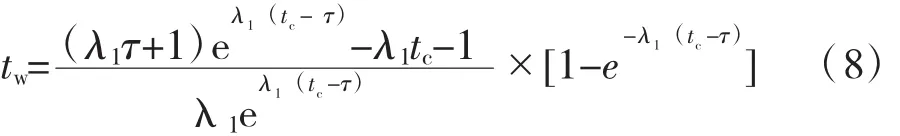

(1)变换车道的等待时间

驾驶员变换车道时,需等待可插入车辆间歇才能开始变换车道。大量研究表明[3,9-10],车辆到达符合泊松分布,车头时距可用移位负指数分布曲线描述,并由移位负指数分布曲线函数,可得变换车道等待时间tw计算公式:

式中:tc为为可插入间隙,s,结合相关文献取值,本文取值3.5s;λ1/2为目标车辆单位时间平均到达率,veh/s,λ1/2=3 600/Q;Q 为四级服务水平下,匝道单车道最大服务交通量,按《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)[1]中匝道设计通行能力表格中数值采用;τ为目标车道车头时距最小值,取值范围 1.0~1.5 s,本文取值 1.5 s。

(2)变换车道横移时间

根据相关研究[3,12],车辆变换车道通过车辆横移完成,车辆横移一个车道所需要的时间tm即为车道宽度B/车辆横移速度J。其中,车辆横移为匀速,速度J=1 m/s,匝道常用车道宽度3.5 m,则变换车道的横移时间tm为3.5 s。

(3)变换车道行驶距离的计算

车辆变换车道行驶的距离包含车辆等待可插入间歇的时间内所行驶的距离以及车辆变道横移的时间内所行驶的距离。在车辆变换车道的时间内,车辆可能依然处于运行速度渐变段范围内保持减速运行或者已完成减速并匀速运行。因此,根据认读交通标志时间tr、反应决策时间td、变换车道的时间tl及减速至路段设计速度所需时间ts几者之间的关系,车辆变换车道行驶的距离计算公式也不同。

式中:Lc为变换车道的距离,m;Ld为反应决策的距离,m;L1为运行速度缓和渐变段的长度,m;Lr为认读交通标志的距离,m;Vt为路段设计速度,km/h;a为平均减速度,m/s2。

4 高速公路匝道连续分流点最小间距

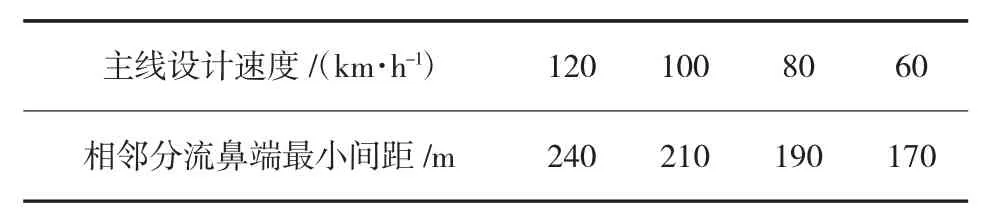

《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)等[1,5]规范中按照高速公路主线设计速度控制的匝道连续分流点最小间距见表1。

表1 规范中关于匝道上连续分流点最小间距的取值

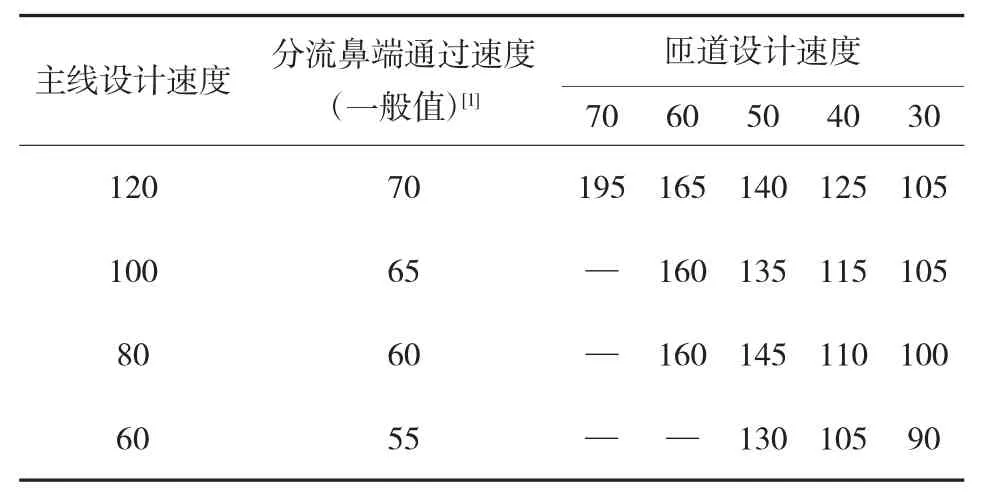

《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)等[1,5]规范的最小间距取值虽然考虑了以高速公路主线设计速度进行控制,却未考虑将其按分流匝道的设计速度进一步细分取值。本文基于上述分析建立的匝道连续分流点最小间距模型,提出了表2中的高速公路匝道连续分流点最小间距取值。

表2 匝道连续分流点最小间距计算值 km/h

5 结 语

(1)建立了考虑高速公路主线设计速度、运行速度过渡段及匝道设计速度等因素的匝道连续分流最小间距模型,并提出了基于该模型的匝道连续最小间距值;

(2)《公路立体交叉设计细则》(JTG/T D21-2014)等[1,5]规范中对匝道连续分流间距的相关取值,虽结合了高速公路主线设计速度进行控制,却未将其按分流匝道的设计速度进一步细分取值,而实际上,不同的分流匝道设计速度对应了不同的最小间距值。

(3)本文部分模型参数取值是根据相关规范的规定及研究成果选取,可根据不同地区实际情况相应调整,最小间距的计算值均相较规范取值小,对于节约化用地立交等相关设计工作可提供一定参考。

(4)本文研究成果尚需进一步实测数据进一步论证分析。

[1]JTG/T D21-2014,公路立体交叉设计细则[S].

[2]邵阳,潘兵宏,王云泽.高速公路互通式立交连续出口和入口间距研究[J].铁道工程学报,2016,13(8):1642-1650.

[3]高建平,廖丽.互通式立交匝道连续分流点最小间距研究[J].重庆交通大学学报:自然科学版,2014,33(2):103-107.

[4]AASHTO.A Policy on Geometric Design of Highways and Streets[S].Washington D.C:American Association of State Highway and Transportation Officials,2011.

[5]JTG D20-2017,公路路线设计规范[S].

[6]Daniel J Findley,Bastian J Schroeder,Christopher MCunningham,et al.Highway engineering:Planning,design,and operations[M].Oxford,United Kingdom:Butterworth-Heinemann,2015.

[7]Shy Bassan.Sight distance and horizontal curve aspects in the design of road tunnels vs.highways[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2015,(45):214-226.

[8]Veronique Cerezoa,Florence Concheb. Risk assessment in ramps for heavy vehicles-A French study [J].Accident Analysis&Prevention,2016(91):183-189.

[9]赵晓翠,杨峰,邓宝.高速公路互通立交分流区车头时距分布[J].公路交通科技,2012,29(2):136-139.

[10]王灵利,李新伟,潘兵宏,等.高速公路主线侧连续出口最小间距研究[J].铁道科学与工程学报,2016,13(4):626-631.

[11]赵一飞.宁波象山港公路大桥接线工程项目安全性评价报告[R].西安:长安大学,2010.

[12]杨少伟,王晓,冯玉荣,等.基于交通冲突技术互通式立交最小净距研究 [J].西南大学学报:自然科学版,2011,33(3):133-138.