《文心雕龙》声律论探究

2018-06-26徐漪

徐漪

摘 要:在《文心雕龙》中,“声律”是刘勰十分看重的一个概念。刘勰在不同篇目中,多次提到重视声律对于文章写作的重要意义。如《神思》篇有:“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨。”讲作文时要依照声律安排文字;《情采》篇有:“故立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也;二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。”讲声律是“立文之道”;《知音》篇有:“是以将阅文情,先标六观:一观位体,二观置辞,三观通变,四观奇正,五观事义,六观宫商。斯术既行,则优劣见矣。”讲读文章时也要注重声律的谐和等等。其中《声律》一篇是论述声律最重要的篇目。

关键词:声律;理论;探究

【中图分类号】G 【文献标识码】B 【文章编号】1008-1216(2018)04B-0117-03

一、声韵理论大发展的时代

刘勰之所以重视声律在作文过程中的作用,与时代发展的大趋势密切相关。刘勰生活的南北朝,是汉语语音从上古音向中古音发展的过渡时期,是汉语音韵研究的关键时期。

一方面,西晋时期发生了“五胡乱华”事件。由匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人游牧部落组成的联盟,趁西晋衰弱之时,在北方建立少数民族政权,与南方的汉族政权对峙。两个实力相当的政权难免产生文化上的交流,在文化交流和人口杂居的局势下,不同语言势必相互影响。汉语语音受少数民族语言影响,在这一时期发生了很大的变化,声母、韵母、声调的读法都在发生变化,这种变化到隋唐时期才逐渐完成。

另一方面,西汉时期佛教传入中国,到南朝,佛教在中原盛行。人们为了读懂经文,开始学习梵语。梵语和汉语一样是声调语言,一定程度上启发了汉族学者对汉语语音的研究。我们现在还不清楚上古汉语声调的具体调值,但是上古汉语有声调是可以确定的。与模糊的上古音声调相比,中古音声调可以说很清晰了。

至南北朝,沈约、周颙等人终于发现了汉语声调,也就是“四声”。

约……又撰《四声谱》,以为在昔词人,累千载而不寤,而独得胸衿,穷其妙旨,自谓入神之作,高祖雅不好焉。帝问周捨曰:“何谓四声?”捨曰:“‘天子圣哲是也。”然帝竟不遵用。

这段文字出自《梁书·沈约传》,这里的“天子圣哲”分别代表了“平上去入”四声。沈约等人把“四声”运用于文章写作,并且提出“四声八病”等声律方面对写诗作文的要求。

进入隋朝之后,对声韵的研究出现了飞跃性的成果,那就是《切韵》。陆法言、刘臻、颜之推、卢思道、李若、萧该、辛德源等八人在隋开皇初年集会讨论了汉语音韵的许多问题,这次谈论是《切韵》产生的基础。陆法言晚年回想这次集会,把当时的记录整理成册,便成了《切韵》。这八个人皆生长于南北朝,与刘勰时代相仿,虽南北有差,但语音相若。可以猜想,在南北朝,文人已经对于“韵”有了一定的体会。刘勰在《文心雕龙》中也多次提到用韻的问题。

二、声律来自于自然的人声

《声律》篇可以分为三个部分:第一部分讲声律从何而来;第二部分讲在运用声律时如何达到“宫商大和”;第三部分讲作文要用雅言正韵。

关于声律从何而来,有很多种说法。要讨论声律从何而来,首先要明白“律”是什么。与“律”相关的说法有很多,《声律》篇中提到了“声律”“音律”“律吕”几个说法。“律”的本义是均匀分布,在音乐中,被解释为绝对音高。 汉代郑玄在《礼记·乐记》的注中说:“杂比曰音,单出曰声”,由此可以知道“声律”是单独符号的音高,“音律”是连续出现的符号的音高。“律吕”则是音乐上的概念,指由每个音高之间差半音的六律六吕十二个声组成的音阶。出土的新石器时代粗制石磬和晚商虎纹大石磬音高几乎相同,这说明可能在夏代和早商时期,人们已经有了对绝对音高即“律”的概念。

刘勰《声律》篇中有“夫音律所始,本于人声者也”,意思是说音律来源于语言,这个说法笔者认为是可信的。关于音律的起源,在典籍中有很多说法,也不尽相同。第一种是“模仿说”。汉代刘安《淮南鸿烈·主术训》:“乐生于音,音生于律,律生于风,此声之宗也”,他认为,声律来自自然之声,也就是说,声律是对自然声音的模仿。第二种是“感情说”。《礼记·乐记》中有“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也,感于物而动,故形于声”。意思是声音来自于“人心”对事物的感受。这两种说法其实都是说,人的声音是由于对自然事物有所感受,发出来与自然相应和的感叹之声。这也是语音起源的一种理论。

刘勰虽说了“声含宫商,肇自血气”,但没有说明“血气”之动因何产生。基于以上理论,可以得知语音来自于对自然之声的感受和呼应。算是对刘勰说法的一点补充。

三、“宫商大和”的声律运用

在对声律运用的观点上,刘勰提出了“宫商大和”的最高境界。要达到这一程度,就要解决“文家之吃”的问题。

刘勰从学习乐律开始分析,说“吐纳律吕,唇吻而已。古之教歌,先揆以法,使疾呼中宫,徐呼中徵。夫商徵响高,宫羽声下;抗喉矫舌之差,攒唇激齿之异,廉肉相准,皎然可分。”古人学乐律,先从五声开始学起,之后学唇舌齿喉不同的音,这是刘勰认为古人学习声律的顺序。

这一段有一个问题,“商徵响高,宫羽声下”是说商声和徵声音高,而宫声和羽声音低。在黄侃先生的注本《文心雕龙札记》中,对这点提出了疑问,认为有讹字,当是“宫商响高,徵羽声下”。范文澜先生的注本《文心雕龙注》中,也引用了这一说法。《札记》给出了几个证据:一个是《周语》:“大不逾宫细不逾羽”;第二个是《礼记 ·月令》的郑注:“凡声尊卑取象五行,数多者浊数少者清”;第三个是“宫数八十一,商数七十二,角数六十四,徵数五十四,羽数四十八”。前一个证据是说宫弦最粗,羽弦最细。第二个证据是说较长的弦为浊声,较短的弦为清声。第三个证据是根据“三分损益”的方法,确定宫、商、角、徵、羽五弦的长度。在一张琴上,较长较粗的弦,声音较低沉,相反,较细较短的弦,声音较清高。按照以上三个证据,宫商二弦粗长,声音较低;徵羽二弦细短,声音清高。因此,正确的表述应是“徵羽响高,宫商声下”。中国古代五声音阶,是从宫音开始,由低到高“宫—商—角—徵—羽”这样排列,按现代乐律来讲就是“1—2—3—5—6”。按《札记》所说“宫商响高,徵羽声下”的情况,只能是宫商与徵羽不在一个音区,即宫商比徵羽高一个音区。高音区的音,在古代乐律中要加一个“清”字来表示音高上的高八度,应该称为“清宫”和“清商”。因此,《札记》“宫商响高,徵羽声下”的说法也有讹误。

在这一部分,刘勰还说到了“文家之吃”。所谓“文家之吃”是形容不懂在文章中使用声律如同口吃说话一般,晦涩不流畅。造成这种现象的原因,刘勰总结为几个方面。并且,刘勰认为,解决“文家之吃”的方法,其实很简便,那就是“吟咏”。

首先,刘勰认为,人们不能顺畅地使用声律,很大程度上是由于内心情感的表达难以与声律达到和谐。依据个人经验来看,这一点很容易理解,大部分人刚开始写作诗词的时候,都会出现情感表达不能合律的现象。这种现象实际上是由于学力的不济和缺乏写作经验导致的。长时间写作诗词之后,写出的诗句就会自然合律,不需要调整。所以,刘勰那个时代的人会出现情感表达和声律不和谐的情况,应该是因为当时汉语声律的运用还没有形成完备的体系。即便沈约等人发现了四声,并且用于诗歌创作,发明了“永明体诗歌”;时人对于韵也有所体会,作文时使用声律也成为了自觉行为。但还是不能熟练使用。直到格律诗出现,才完成了汉语写作声律上完备的体系,诗词文赋的创作才进入了声律上的集大成时代。

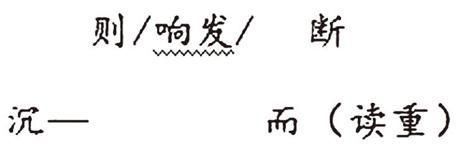

其次,刘勰认为“声有飞沉,响有双叠”。“飞”指仄声,“沉”指平声。刘勰说,要“辘轳交往”,就是说声调的运用要高低交错配合。否则,按刘勰所说,叫是“沉则响发而断,飞则声飏不还”。若一句话全为仄声,如“仄仄仄仄仄仄仄”,读起来是什么样呢?仄声包括上声、去声和入声,上去的读法是短,入声的读法是特别短且断开。那么“仄仄仄仄仄仄仄”读起来是声音越来越高而且特别着急,若是连续的入声,读起来就是一个一个哽咽的断开的音。也就是刘勰所说“沉则响发而断”,有意思的是,“则”“发”本身是入声字,这句话读起来就很不舒服:

若一句话全为平声,如“平平平平平平平”,这句话读起来又是什么样呢?平声的读法是平且拖长,遇到韵字还要拖更长。这句话读起来是连续的长音,没有换气的地方,一般来说不会有这样的句子。“飞则声飏不还”这句话,就有连续的平声。读起来是:

刘勰用了入声字“不”,是为了停顿换气,否则气息不够。

“双叠”指的是双声词和叠韵词,使用时不能分隔开,中间不能有其他字。否则就打破了声律自然的和谐,读起来不顺畅。双声词在声音上重复了声母,叠韵词在声音上重复了韵,这种重复是为了强调。在吟咏的时候,连续出现的声音会十分明显。如果把双声词、叠韵词拆开,就无法形成短时间内声音的重复,导致句子失去了其声音上的意义。

再次,刘勰还提到了对新奇异趣的追求,是造成“文家之吃”的又一原因。文人追求新鲜的字眼和奇特的思想感情,忽略了声律的和谐,难以达到声律和感情的统一。若想解决这一问题,“务在刚断”。如何刚断?刘勰说“左碍而寻右,末滞而讨前”,就是要左右上下去寻找。寻找什么呢?寻找声音的和谐,也就是可以相应和的字音。达到“声转于吻,辞靡于耳”的效果。这也是寻找的方法,即在口耳之间,就是“吟咏”。

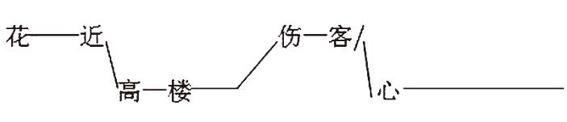

此外,对于声律的运用,刘勰还说到了“和韵”的问题,即“异音相从谓之和,同声相应谓之韵”。“异音相从”是说句内双声叠韵平仄和调。这个问题可以用乐律来类比。在乐律中,“宫—角—徵”是相和的音,在度曲时,常连续出现,因为这三个音彼此之间都相差两个音,是均匀律的音高,音高跨度相同,听起来很舒适。相同的,要达到一句话中,声律听起来舒适,也要高低起伏相似,这种对于声音的要求,漸渐发展成为格律中的“平仄相间”原则。这种平仄相间的句子读起来高低错落,回环曲折,断续有致。如杜甫的《登楼》,第一句是“花近高楼伤客心”,它的平仄是“平仄平平平入平(韵)”,读起来是这样的:

它的下句“万方多难此登临”,平仄为“仄平平仄仄平平(韵)”,读起来是这样的:

此外,还提到“同声相应”的原则,是说两句之间要押韵。上面两句诗的最后一字,就是押韵的。当然,杜甫的《登楼》是近体诗平仄格律形成之后的律诗,自然是押韵的。刘勰在《声律》篇中举了潘岳,作为“宫商大和”的例子。如《河阳县作诗二首其一》中的一段:“微身轻蝉翼,弱冠忝嘉招。在疚妨贤路,再升上宰朝。猥荷公叔举,连陪厕王寮。长啸归江山,拥耒耨时苗。”其中“招、朝、寮、苗”四个字同韵。

那么,为什么一定要“押韵”呢?这当然不是刘勰个人对诗文的美学观点。这个特点在当时的诗文中还不甚明显,我们拿格律体系完备的近体诗来分析一下就明白了。还是杜甫的《登楼》:“花近高楼伤客心,万方多难此登临。锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。”首联、颔联的读法上文已经分析过了,颈联、尾联的读法是:

从这四句诗的读法可以看出,格律完备的近体诗,在声音上是回环的。四句诗形成一个高低起伏并且相应和的循环,偶数句回到韵上,重复韵的声音,就是“同声相应”。乐律上,一首完整的歌,会在每段最后一个音上,回到该调类的主音,这种旋律给人结束和完整的感觉。写诗也是一样,韵的重复是为了强调韵,这种强调表达了韵的含义,也给人完整、结束的感觉。

关于声律的运用,刘勰最后提出了“楚声”和“正响”的区别。以儒家为代表的中原文化,和以屈原为代表的楚地文化是中国古代文化的两大系统。作为“气节”和“浪漫”的代表,楚文化被文人推崇并且争相模仿。尤其是在汉代,楚辞体、九歌体文章大量涌现。文人虽喜爱模仿楚辞的文风和形式,却难以掌握楚地方言,因而不能和韵。若用楚方言如正韵,也十分困难。作楚辞体、九歌体的文人,轻易就会陷入两难的境地。刘勰称之为“知楚不易”。《札记》认为“知楚”二字是衍文。因为陆机《文赋》的原文是:“亮功多而累寡,故取足而不易”。但是文赋这句话所说的并非声律问题,若刘勰是直接引用了“取足不易”的“不易”,那便与前文所说的“楚音”“正声”没有了关系。陆机《文赋》中也有谈论声律的部分;“如失机而后会,恒操末以续颠,谬玄黄之秩序,故澳淟而不鲜。”“知楚不易”可能是刘勰对《文赋》中关于声律运用难以掌握的化用。如此理解,“知楚”二字并非衍文,而是说了解楚声、运用楚声合律地做文章,是一件十分困难的事。而且,在古代,文人做文章写诗都是使用雅言的,而不是用各地方言。《论语》中说:“子所雅言,诗书执礼,皆雅言也。”可以想见,从孔子时代开始,文人读书和公共场合,都是使用雅言。所以刘勰主张作文时,要用正韵,避免楚声。

四、结束语

在《声律》篇中,刘勰提到了运用声律作文的几个观点:平仄交替、双声词和叠韵词不能拆分、对于奇趣异思要刚断、要注意和音应韵、要用正韵雅言作文。这些要求看似复杂,难以做到“宫商大和”的境界。但其实,刘勰在《声律》篇中已经给出了达到“宫商大和”的方法,那就是“吟咏”。在文章前段,就提到“故言语者,文章神明枢机,吐纳律吕,唇吻而已”,在后段又说:“是以声画妍媸,寄在吟咏,吟咏滋味,流于字句”。这两句都表明,通过吟咏的方法,可以体会文章声律的和谐与否,前后句反复诵读,在吟咏中调整声律。

参考文献:

[1]刘勰著,范文澜注. 《文心雕龙注》[M].北京:人民文学出版社,2017.

[2]袁眉.语言起源研究综述[J].重庆大学学报,2009,(5).

[3]莫亚萍.《文心雕龙·论说》对当今高校教育论文写作的新探[J].亚太教育,2016(19)

[4]吴泽顺,王阳.《文心雕龙》文体声训释名初探[J].浙江师范大学学报,2013,(3).

[5]张晓静.《文心雕龙》用典探析[J].濮阳职业技术学院学报,2013,(4).