投入产出视角下中国制造业空间转移效应分析

2018-06-15李文文王文平秦颖博

李文文,王文平,束 慧,秦颖博

(1.曲阜师范大学 经济学院,山东 日照 276826;2.东南大学 经济管理学院,南京 211189;3.南京邮电大学 理学院,南京210023)

0 引言

自“污染避难所”(Pollution Haven Hypothesis)理论[1]提出以来,产业转移带来的环境污染问题引起了国内外许多学者的研究兴趣[1-6]。目前我国正处于东南沿海地区“腾笼换鸟”以及中西部地区“筑巢引凤”的产业转移关键期,虽然许多学者关注区际间产业转移,但已有研究主要是针对产业转移引致的经济效应或者环境效应进行单方面的分析,从经济和生态两方面对产业转移进行综合分析的文献较少;大量国际产业转移和贸易所引致的经济环境问题采用投入产出分析法,采用此方法分析中国区域间产业转移引致经济和污染转移问题的研究较少。本文以《1997年、2007年中国区域间投入产出表》和世界银行政策研究部(The World Bank Policy Research Department)颁布的面向发展中国家的产业污染投影系统(the industrial pollution projection system,IPPS)为数据基础,通过构建八大区域间的投入产出模型,探究在1997—2007年间中国制造业空间转移引致的经济和环境效应及其空间特征,从消费、出口和投资三方面探究经济和污染转移的驱动因素,在产业层面上解析引致两种效应的原因。为发挥不同区域的比较优势,实现产业转移的有序进行、产业布局的调整优化以及区域经济生态的协调发展提供依据。

1 模型构建

本文从经济产出和污染两个维度,探索我国制造业空间转移的模式特征。消费、出口和投资是经济增长的动力,也是驱动产业发展的主要因素[7]。因此,本文进一步分析三种驱动因素对制造业空间转移的作用,解析转移的路径。

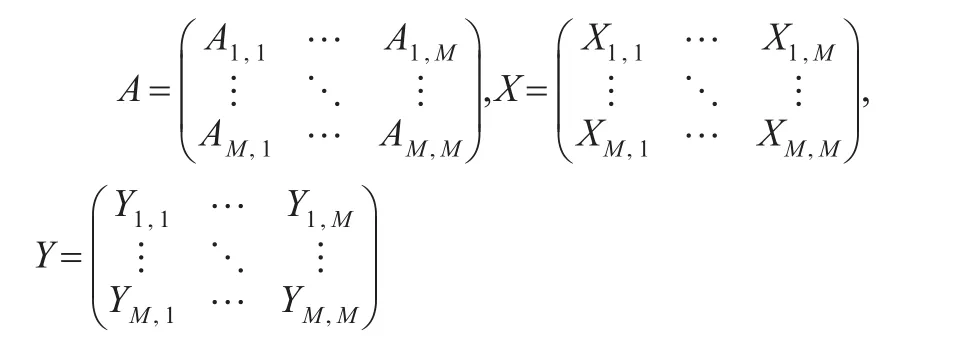

假设把我国分为M个地区,每个地区有J个行业。m地区生产对n地区J个行业产品的直接消耗系数记为Am'n(Am'n为J维列向量),Xm'n为相应的总产出(Xm'n为J维列向量),Ym'n为相应的最终消费(Ym'n为J维列向量),则直接消耗系数矩阵A、总产出矩阵X和最终需求矩阵Y可描述为:

由投入产出理论,可得:

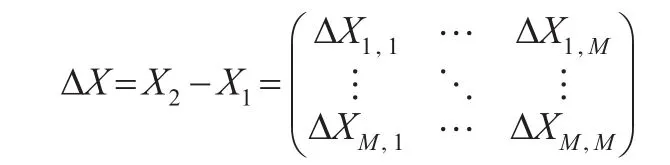

当期的总产出矩阵记为X1,下一期的总产出矩阵记为X2,则经济产出的变化量∆X可如下表示:

其中表示由n地区在两期之间的最终使用变化所引起m地区 j产业的产出变化量。从产业转移视角出发,∆Xm'n(j)(m≠n)可理解为m地区 j产业因为n地区的最终产品消费变化带来的产业转移量。在m地区与n地区之间,j产业的消费驱动型转移 量 可 描 述为 NXm'n(j)=∆Xm'n(j)-∆Xn'm(j)。 如 果NXm'n(j)<0,表示 j产业从m地区净转出,则m地区的 j产业在经济方面表现为消费驱动型转出效应;反之,表示j产业转入m地区,则m地区的 j产业在经济方面表现为消费驱动型转入效应。如果把最终需求矩阵用出口矩阵替换,则得到出口带来的经济转移。如果把式(1)中的最终消费矩阵Y用出口矩阵、投资矩阵替换,则得到出口和投资带来的经济转移量及其驱动效应。

污染排放量矩阵记为Q,污染排放系数矩阵为W,则Q=WX。当期污染排放量为Q1,下一期的污染排放量为Q2,则污染排放的变化量∆Q可如下表示:

其中表示由n地区在两期之间的最终需求变化所引起m地区 j产业的污染变化量。在m地区与n地区之间,j产业发生转移引致的污染转移量可描述为NQm'n(j)=∆Qm'n(j)-∆Qn'm(j)。如果NQm'n(j)<0,表示 j产业产生的污染从m地区净转出,则m地区的 j产业在环境方面表现为消费驱动型转出效应;反之,表示 j产业产生的污染转入m地区,则m地区的 j产业在环境方面表现为消费驱动型转入效应。如果把最终消费矩阵Y用出口矩阵、投资矩阵替换,则得到出口和投资带来的污染转移量及其驱动效应。

2 数据处理及实证结果分析

2.1 数据来源及处理

根据国家信息中心的《中国区域间投入产出表》[8],把我国分成8个地区(见表1),制造业合并为11个行业(见表2)。各地区制造业的投入产出数据均源于1997年和2007年的《中国区域间投入产出表》,把2007年的产出调整为1997年的不变价格。本文选取大气污染指标二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)、可吸入颗粒物(PM10)、总颗粒物(TP),以及水污染指标生物需氧量(BOD)。各产业的污染排放强度数据均来源于产业污染投影系统(IPPS)[9]。

表1 八大地区分划

表2 制造业类型

2.2 八大地区的转移模式

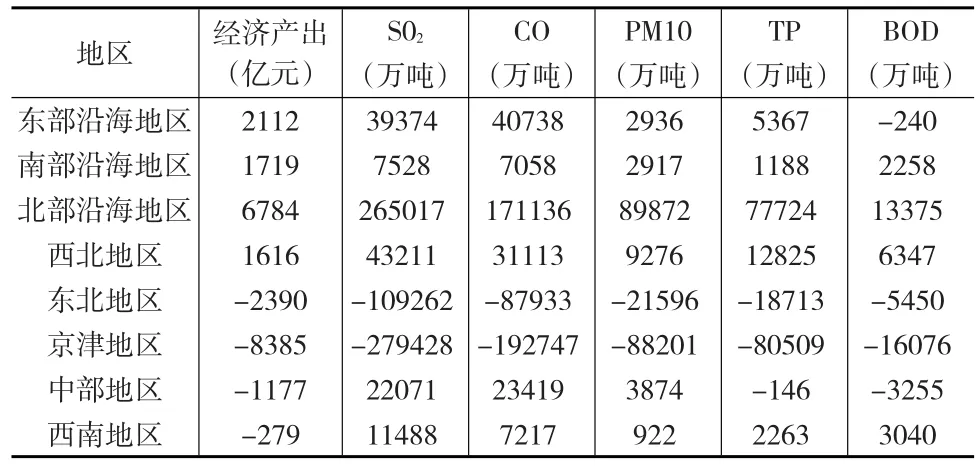

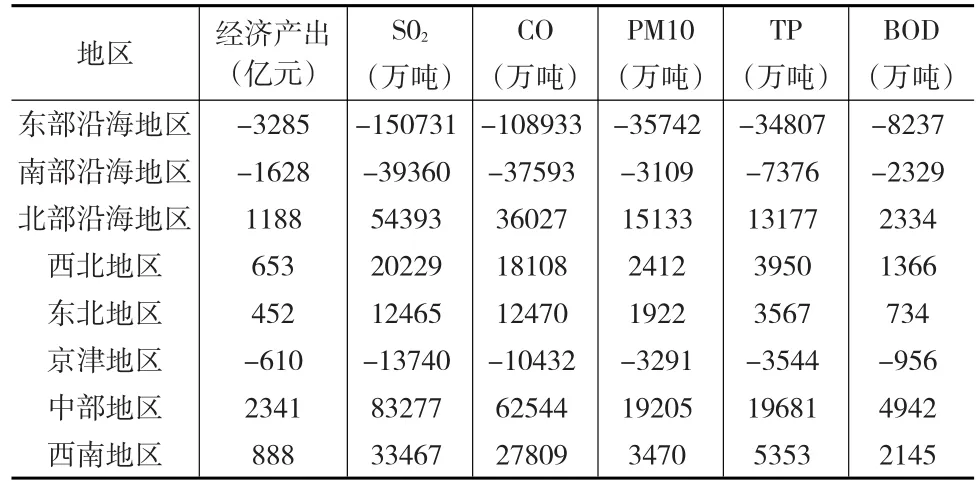

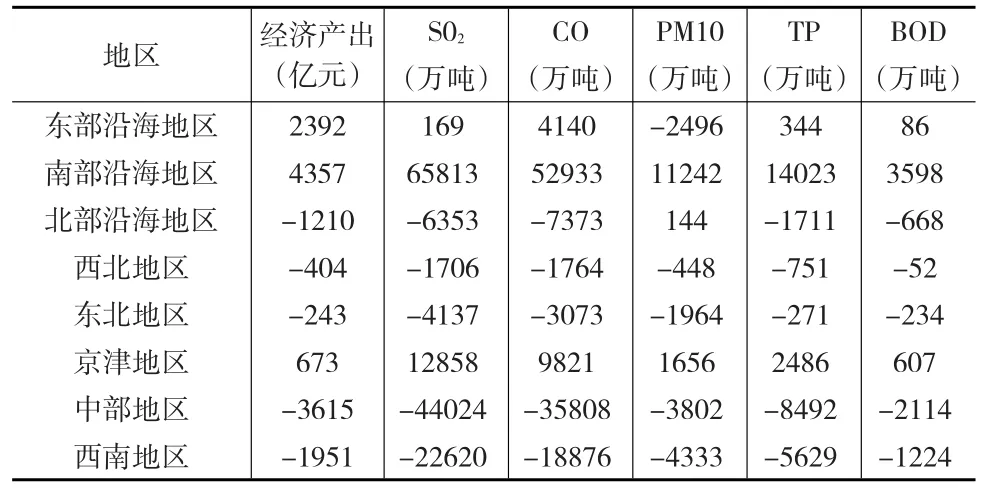

根据上述研究方法,计算得出1997—2007年间8个地区的经济产出转移总量、污染转移总量以及三种驱动因素引致的经济和污染转移量(见表3至表6)。根据净转移量界定,转入量在表中用正数表示,转出量用负数表示。从表3至表7中看出,制造业空间转移的流向差异大,在八大地区之间,经济转移流向和污染转移流向不完全一致,并且消费、出口和投资对各地区转移的作用也各不相同,这是因为各地区主要转移的产业不同(见表7)。按照经济转移流向和污染转移流向的不同,把制造业空间转移模式分为四种类型:绿色转入型、灰色转入型、绿色转出型、灰色转出型。

表3 八大地区的经济产出转移总量和污染转移总量

表4 消费驱动型经济产出转移量和污染转移量

表5 出口驱动型经济产出转移量和污染转移量

表6 投资驱动型经济产出转移量和污染转移量

表7 八大地区的制造业转移状态

(1)绿色转入型

东部沿海地区因为环境友好型产业的大规模转入以及部分高污染产业的转出,使得这些地区在经济方面表现为大规模转入,而污染物大量转出,体现了经济转入效应和环境转出效应,实现了经济和生态的协调发展。消费和投资是驱动东部沿海地区制造业转入的因素,其中投资驱动型产业转入引致污染较少,消费驱动型产业转入带来了一定污染的转入,而出口产业大量转出,大量污染也随之转出。投资驱动型转入产业为机械工业和电气机械及电子通信设备制造业,消费驱动型转入产业为化学工业和电气机械及电子通信设备制造业,出口驱动型转出产业为金属冶炼及制品业。1997—2007年间,东部沿海地区的主要发展产业是电子通信设备制造业、机械工业和化学工业,长三角地区承接了来自珠三角和京津地区的环境友好型制造业,同时把污染密集型产业转移到中部地区和西北地区,通过区域产业结构的合理化和高级化调整,实现了长三角制造业的繁荣发展的同时降低了环境污染程度。

(2)灰色转入型

南部沿海地区、北部沿海地区和西北地区在产业大规模转入同时污染物也大量转入,体现了经济转入效应和环境转入效应,在经济增长的同时,环境污染问题加剧。三个区域的产业转移驱动因素不同,南部沿海地区主要是投资驱动型产业转入,北部沿海地区和西北地区主要是消费驱动型产业转入。

南部沿海地区主要转入产业是纺织服装业,机械工业和电气机械及电子通信设备制造业,此地区的污染转入主要是由造纸印刷及文教用品制造业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业引致的。南部沿海地区的污染转入产业和经济产出转入产业并不一致,并且高污染的产出转入量较小,因此南部沿海地区可以通过产业结构调整,降低污染密集型产业占比,缓解生态经济间的矛盾。1997—2007年间,南部沿海地区的主要发展产业是纺织服装业和机械工业和电气机械及电子通信设备制造业,珠三角地区吸引了来自中部地区和西南地区的环境友好型制造业,提高了专业化水平。如果珠三角地区进一步降低高污染产业的比重,转出污染密集型产业,将有利于经济增长与环境保护的同步实现。

北部沿海地区经济大规模转入产业是金属冶炼及制品业,污染大规模转入产业主要包括非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业。北部沿海地区的发展主要是污染密集型产业的转入带来的,而这些产业在发展过程中,必然排放大量的污染物,对转入地的生态环境造成严重破坏。西北地区经济大规模转入产业主要是食品制造及烟草加工业、化学工业和金属冶炼及制品业,此地区污染大规模转入产业主要有食品制造及烟草加工业、化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业。

(3)绿色转出型

东北地区和京津地区在经济产出大规模转出的同时污染物也随之转出,在整体上表现出经济转出效应和环境转出效应,使得这些地区的环境污染得到改善。消费是驱动这些地区制造业转出的主要因素,也是污染物转出的主要因素。东北地区主要转出产业是金属冶炼及制品业、机械工业和电气机械及电子通信设备制造业,主要转入产业为交通运输设备制造业和食品制造及烟草加工业。东北地区污染的主要转出产业是非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业。京津地区主要转出产业包括化学工业、金属冶炼及制品业和电气机械及电子通信设备制造业等,污染转出产业主要是造纸印刷及文教用品制造业、化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业。1997—2007年间,东北地区和京津地区通过污染密集型产业的转出,降低了污染物的排放。

(4)灰色转出型

中部地区和西南地区经济产出大量转出但是多种污染物却大规模转入,在整体上表现出经济转出效应和环境转入效应,经济发展和生态环境双双落后,是产业转移的受害区。消费和投资是驱动中部地区制造业转出的主要因素,出口是中部地区污染转入的主要因素。中部地区的经济转出产业主要是食品制造及烟草加工业、纺织服装业、机械工业和交通运输设备制造业,污染转入主要是由化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业带来的。投资是驱动西南地区制造业转出的主要因素,消费和出口是西南地区污染转入的主要因素。西南地区的经济转出产业主要是纺织服装业、机械工业和电气机械及电子通信设备制造业,污染转入主要来自食品制造及烟草加工业和金属冶炼及制品业。1997—2007年间,中部地区和西南地区的低污染高附加值产业转出使得区域经济发展相对缓慢,而转入的污染密集型产业使得生态环境恶化。

2.3 制造业及其污染的空间转移特征

表8(见下页)反映了影响经济和污染转移的主要产业,以及这些产业的主要驱动因素和空间转移的流动方向。从表8中可以看出,经济产出转移主要受纺织服装业、化学工业、机械工业、金属冶炼及制品业、电气机械及电子通信设备制造业和交通运输设备制造业的影响。在这些产业中,消费驱动纺织服装业从西南地区向南部沿海地区转移,消费和出口驱动化学工业从京津地区和南部沿海地区向北部沿海地区和东部沿海地区,消费和出口驱动金属冶炼及制品业从东北地区和京津地区向北部沿海地区转移,投资驱动机械工业从中部地区和西南地区向东部沿海地区和南部沿海地区转移,消费和投资驱动交通运输设备制造业从南部沿海地区向东北地区转移,消费和投资驱动电气机械及电子通信设备制造业从东北地区和京津地区向东部沿海地区和南部沿海地区转移。总体来说,产业转移呈现出制造业向沿海地区集聚的特征。

表8 影响经济和污染转移的主要产业及其驱动因素和空间流向

SO2转移主要受造纸印刷及文教用品制造业、化学工业、非金属矿物制品业、金属冶炼及制品业以及交通运输设备制造业的影响。各产业的驱动因素不同,消费驱动造纸印刷及文教用品制造业从京津地区向南部沿海地区转移,消费和出口驱动化学工业由京津地区和南部沿海地区向北部沿海地区、东部沿海地区和西北地区转移,消费、出口和投资驱动非金属矿物制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区转移到北部沿海地区、南部沿海地区和中部地区,消费、出口和投资驱动金属冶炼及制品业由东北地区、京津地区和东部沿海地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区、西北地区和西南地区转移,消费和投资驱动交通运输设备制造业从南部沿海向东北转移。总体来说,SO2转移主要向北、向西流动。

CO转移主要由木材加工及家具制造业、造纸印刷及文教用品制造业、化学工业、非金属矿物制品业、金属冶炼及制品业等产业的转移造成的。在这些产业中,消费和出口驱动木材加工及家具制造业从京津地区和东部沿海地区向北部沿海地区和南部沿海地区转移,消费驱动造纸印刷及文教用品制造业从东北地区、京津地区和东部沿海地区向北部沿海地区和南部沿海地区转移,消费、出口和投资驱动化学工业由京津地区和南部沿海地区转移到东北地区、北部沿海地区、东部沿海地区、中部地区和西北地区,消费和出口驱动非金属矿物制品业从京津地区和东部沿海地区向北部沿海地区转移,消费、出口和投资驱动金属冶炼及制品业从东北地区、京津地区和东部沿海地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区、西北地区和西南地区转移,投资驱动机械工业由中部地区和西南地区向东部沿海地区和南部沿海地区转移。总体来说,CO转移主要向北、向西流动。

PM10转移主要受到食品制造及烟草加工业、化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业的影响。消费驱动了食品制造及烟草加工业从东部沿海地区、南部沿海地区和中部向东北地区、西北地区和西南地区转移,消费和出口驱动化学工业从京津地区和南部沿海地区向北部沿海地区和东部沿海地区转移,消费、出口和投资驱动非金属矿物制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区和西南地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区和西北地区转移,消费、出口和投资驱动金属冶炼及制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区、西北地区和西南地区转移。总体来说,PM10转移主要向北部沿海地区集中。

TP转移主要受到食品制造及烟草加工业、木材加工及家具制造业、化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业的影响,其中消费驱动了食品制造及烟草加工业从东部沿海地区、南部沿海地区和中部向东北地区、西北地区和西南地区转移,消费和出口驱动木材加工及家具制造业从东部沿海向北部沿海地区和南部沿海地区转移,消费和出口驱动化学工业从京津地区和南部沿海地区向北部沿海地区、东部沿海地区和西北地区转移,消费、出口和投资驱动非金属矿物制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区和西南地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区和西北地区转移,消费、出口和投资驱动金属冶炼及制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区、西北地区和西南地区转移。总体来说,TP转移主要向北、向西流动。

BOD转移主要受到食品制造及烟草加工业、化学工业、造纸印刷及文教用品制造业和金属冶炼及制品业的影响,其中消费驱动了食品制造及烟草加工业从东部沿海地区、南部沿海地区和中部向东北地区、西北地区和西南地区转移,消费和出口驱动化学工业从京津地区和南部沿海地区向北部沿海地区、东部沿海地区和西北地区转移,消费驱动造纸印刷及文教用品制造业从东北地区、京津地区和西南地区向北部沿海地区和南部沿海地区转移,消费、出口和投资驱动金属冶炼及制品业从东北地区、京津地区、东部沿海地区向北部沿海地区、南部沿海地区、中部地区、西北地区和西南地区转移。总体来说,BOD转移主要向北、向西流动。

3 结论及启示

本文运用区域间投入产出分析方法,以经济产出和大气污染物SO2、CO、PM10、TP和水污染BOD为指标,考察我国制造业在1997—2007年间转移引致的经济和环境效应及其空间特征,从消费、出口和投资三方面探究经济和污染转移的驱动因素,解析引致转移效应的产业原因。

本文发现经济产出转移的空间流向与污染流向不一致。从空间流动方向看,经济产出主要向沿海地区集中,但是污染物转移呈现出了向北、向西流动的特征。经济产出转移主要取决于纺织服装业、化学工业、金属冶炼及制品业、机械工业、交通运输设备制造业和电气机械及电子通信设备制造业的转移,而污染转移主要因为食品制造及烟草加工业、木材加工及家具制造业、化学工业、非金属矿物制品业和金属冶炼及制品业。因此,产业转入不是加剧污染的必然原因,关键是各地区对转移产业的选择以及产业转移过程中的转型升级。

中国正处于东南沿海向内陆地区大规模产业转移的关键时期,由于日益严重的环境污染问题和资源短缺约束,区域绿色协调发展已经成为“新常态”的重要目标。在“谋发展”与“促减排”的双重目标下,区域发展战略的制定不仅要考虑产业发展带来的经济效益,还要防止产业发展所引致的环境问题。因此,结合主体功能区规划和“中国制造2025”,提出以下发展和减排建议:

(1)东部沿海地区,以提高生态经济效率为导向,注重制造业创新能力的提高,鼓励发展低碳环保产业、高技术产业和战略性新兴产业。引导企业与高校、科研院所产需对接,重点突破关键基础材料、核心零部件、先进工艺、产业技术等瓶颈。通过调整产业结构和技术促进污染减排和地区发展,为其他地区绿色发展方式转变起示范作用。

(2)南部沿海地区、北部沿海地区以及西北地区,要加强产业承接的准入管理,合理提高地区的环境规制水平,加大污染治理投入等防止产业转入引致的环境退化。南部沿海地区降低高污染产业的比重,转出污染密集型产业,将有利于经济增长与环境保护的同步实现。北部沿海地区和西北地区要通过严厉环境政策的制定,倒逼高污染产业在转入过程中,提高生态经济效率,降低污染排放,实现转型升级。

(3)东北地区和京津地区,在转出高污染产业的同时,引进先进技术、优化生产工艺,新型智能制造模式的推广。在绿色制造智能制造的发展过程中,避免低水平重复建设问题,通过制造业集聚区进行改造提升,培育新的地区竞争优势。

(4)中部地区和西南地区,对其制造业进行重大技术的改造和升级,提高制造业企业的生产技术、完善工艺装备、降低污染排放水平,改善地区的经济发展和生态环境状况。在要素禀赋和比较优势的基础上,通过转变地区经济增长方式、优化地区产业结构。

[1]Walter I,Ugelow J.Environmental Policies in Developing Countries[J].Ambio,1979,(8).

[2]Grossman G M,Krueger A B.Economic Growth and the Environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2).

[3]Antweiler W,Copeland B R,Taylor M S.Is Free Trade Good forthe Environment[J].American Economic Review,2001,(91).

[4]林伯强,邹楚沅.发展阶段变迁与中国环境政策选择[J].中国社会学,2014,(5).

[5]张彩云,郭艳青.污染产业转移能够实现经济和环境双赢吗?——基于环境规制视角的研究[J].财经研究,2015,(10).

[6]豆建民,沈艳兵.产业转移对中国中部地区的环境影响研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11).

[7]高菠阳,李俊玮,刘红光.中国电子信息产业转移特征及驱动因素——基于区域间投入产出表分析[J].经济地理,2015,35(10).

[8]国家信息中心.中国区域间投入产出表(附光盘)[M].北京:社科文献出版社,2005.

[9]Hemamala H,Paul M,Manjula S,et al.The Industrial Pollution Projection System[S].The World Bank Policy Research Department,Environment,Infrastructure,and Agriculture Division,1995,(3).