中西医结合治疗小儿高热惊厥的临床疗效

2018-06-14吴亚臻李琴

吴亚臻,李琴

(青海大学附属医院 儿科,青海 西宁 810001)

高热惊厥是儿童期的常见疾病,因发热诱发惊厥发生,多发于6个月~5岁的婴幼儿,临床症见体温骤升,平均体温38.5℃~39.0℃,在高热期并发惊厥症状。反复高热惊厥可能造成患儿不可逆的脑损伤,对患儿的智力、认知能力以及运动功能等产生不良影响,因此及早有效的治疗至关重要。目前临床对于该病的处理多以保持呼吸通畅、氧气吸入、止痉和退热为主。高热惊厥在现代中医理论中属“惊风”的“急惊风”范畴,具有起病迅速、形症有余的特点,属阳证、热证、实证,古代医家将该病概括为“痰、热、惊、风”四证,虽然各有特点但有着密切的联系,正如《活幼口议·小儿惊风痰热四证》曰:“小儿有热,热盛生痰,痰盛生惊,惊盛作风,风盛发搐”,而夏禹铸更是在《幼科铁镜》中以“热盛生风,风盛生痰,痰盛生惊,此贼邪逆克必至之势”精练地总结了痰、热、惊、风四证在病机方面的内在联系。因此现代中医治疗小儿高热惊厥则多以清热祛痰、镇惊熄风为治疗法则。安脑丸和复方小儿退热栓均是临床用于治疗小儿高热惊厥的常用药物,本研究通过分别观察常规对症治疗联合复方小儿退热栓或安脑丸对高热惊厥患儿的治疗效果,对安脑丸联合复方小儿退热栓治疗的有效性进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年10月-2015年10月青海大学附属医院儿科门诊及住院部收治的78例高热惊厥患儿作为研究对象。采用随机数字表法分为A组(常规对症治疗+复方小儿退热栓组)、B组(常规对症治疗+安脑丸组)和C组(常规对症治疗+安脑丸联合复方小儿退热栓组),每组各26例。分组后3组患儿在性别、年龄、病例来源以及临床主要症状方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 临床诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 以小儿神经病学术会议“关于热性惊厥诊断和治疗的建议”为标准[1]:①6个月~5岁时首发,末次病发年龄<7岁;②高热时体温>38.5℃(腋温),惊厥发生于发热后24 h内;③单纯热型惊厥,即抽搐时多伴有短暂性意识丧失,但可快速清醒,惊厥持续时间为5~10 min。

1.2.2 中医诊断标准 根据韩新民主编的中医儿科学(第一版)[2]:①起病急,发作前多伴有发热、烦躁、惊啼、嗜睡等症状;②伴有头痛、鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛等症状;③发作时可出现昏迷、烦躁;④苔薄白或黄,脉浮数。

1.3 纳入及排除标准

纳入标准:①符合上述中西医诊断标准确诊为高热惊厥;②患者年龄1~3岁;③既往有高热惊厥病史;④患儿及家长同意接受相关治疗并签署知情同意书。排除标准:①伴有中枢神经系统感染、代谢异常以及严重神经系统疾病的患儿;②既往有癫痫病史者;③对本研究治疗药物过敏或不能按医嘱服用者。

1.4 治疗方法

3组患儿均给予维持性苯巴比妥或丙戊酸钠镇静止痉以及间歇性水合氯醛或地西泮对症治疗。A组患儿在此基础上加用复方小儿退热栓(广州白云山敬修堂药业股份有限公司生产,每粒含对乙酰氨基酚150 mg,人工牛黄5 mg,生产批号20130813)治疗,1~2岁患儿1粒/次,1次/d;3~5岁患儿1粒/次,2次/d。B组患儿则加以安脑丸(哈尔滨蒲公英药业有限公司生产,3 g/丸,生产批号20130922)治疗,1~2岁患儿1.5 g/次,2次/d;3~5岁患儿2 g/次,2次/d;C组患儿则加以安脑丸联合复方小儿退热栓治疗,安脑丸及复方小儿退热栓剂量同上。

表1 3组患者一般资料比较 (n =26)

1.5 观察指标

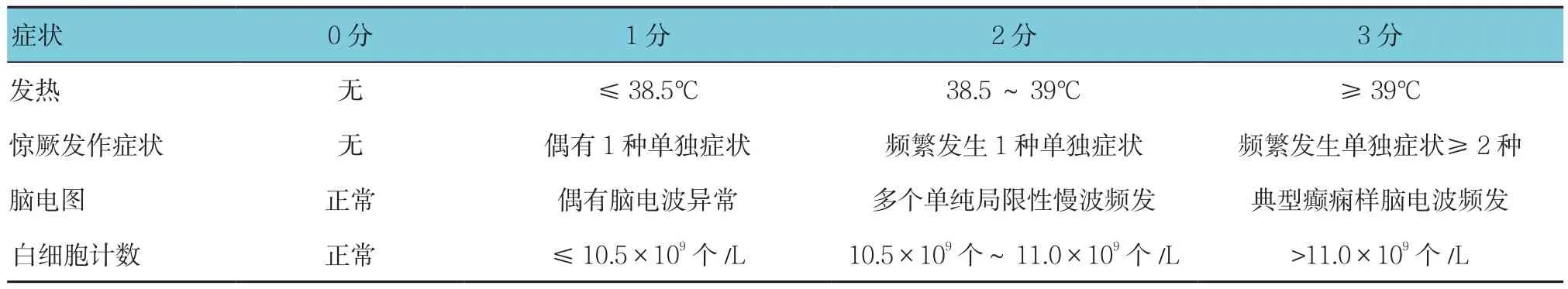

对3组患儿高热时间、惊厥时间、治疗前后临床症状控制情况及临床疗效进行比较分析。临床症状评分参照第14届全国小儿神经学术会议暨北大国际小儿神经论坛会议纪要的有关论述[1](见表2),根据治疗前后临床症状评分计算疗效指数[疗效指数=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%]对临床疗效进行评价,治疗后发热及惊厥临床症状、体征消失,无复发,疗效指数≥90%为痊愈;治疗后发热及惊厥临床症状、体征大部分消失,复发次数较少,疗效指数75%~90%为有效;治疗后发热及惊厥临床症状体征无改善,复发次数未减少或增加,疗效指数<75%为无效。

表2 临床症状评分标准

1.6 统计学方法

数据分析采用SPSS 17.0统计软件,计量资料均先行正态性检验,偏态资料行Log转换,以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用成组t检验,多组间比较采用单因素方差分析+多重比较LSD-t检验,计数资料以例(%)表示,组间比较采用整体+分割χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组患儿高热和惊厥时间比较

3组患者高热时间比较,差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较显示,与A组比较,B组和C组高热时间缩短(t=2.715和3.697,P=0.008和0.000),其中C组高热时间少于B组但无统计学意义(t=0.982,P=0.329);3组患儿惊厥时间比较,差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较显示,与A组比较,B组和C组惊厥时间缩短(t=2.578和3.686,P=0.012和0.000),其中C组惊厥时间少于B组,但差异无统计学意义(t=1.108,P=0.271)。见表3。

2.2 3组患儿治疗前后临床症状积分比较

3组患儿治疗前发热、惊厥症状、脑电图及白细胞计数等临床症状积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后3组的各项临床症状积分比较差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较显示,与A组比较,B组和C组各项临床症状积分均减少,且C组少于B组。见表4。

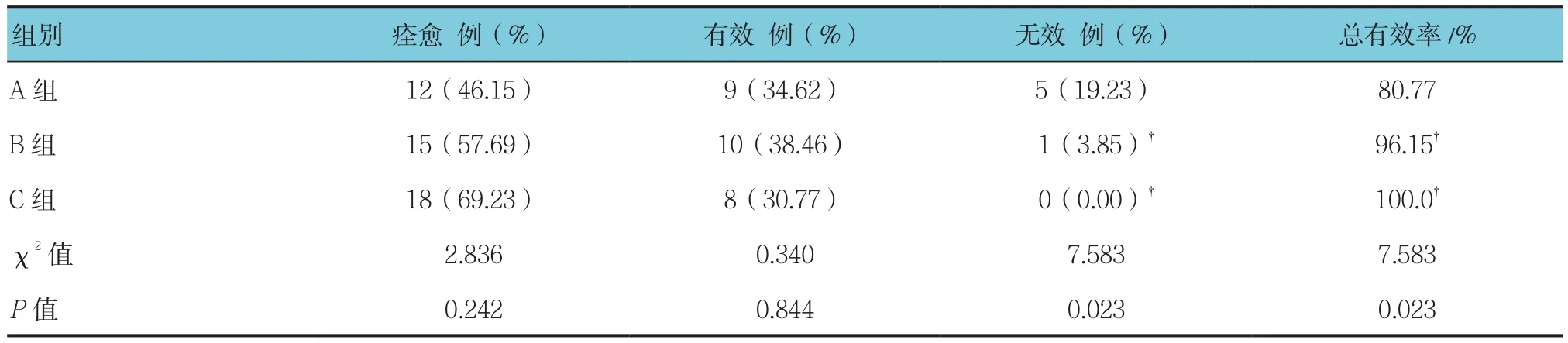

2.3 3组患儿治疗后临床疗效比较

治疗后临床总有效率A组为80.77%,B组为96.15%,C组为100.0%,3组临床总有效率差异有统计学意义(P<0.05),其中B组、C组与A组比较,有效率增加。见表5。

表4 3组患儿治疗前后临床症状积分比较 (分,±s)

表4 3组患儿治疗前后临床症状积分比较 (分,±s)

发热 惊厥症状 脑电图 白细胞计数治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后A 组(n =26) 2.11±0.53 1.73±0.41 2.08±0.61 1.81±0.39 1.98±0.42 1.45±0.22 2.12±0.53 1.72±0.29 B 组(n =26) 2.09±0.63 1.57±0.34 2.04±0.56 1.60±0.34 2.01±0.45 1.30±0.25 2.16±0.49 1.49±0.35 C 组(n =26) 2.06±0.58 1.42±0.41 2.12±0.53 1.58±0.26 2.05±0.39 1.24±0.29 2.13±0.50 1.37±0.38 F值 0.055 4.126 0.114 3.795 0.192 4.572 0.050 7.076 P值 0.946 0.020 0.892 0.027 0.826 0.013 0.952 0.002组别

表5 3组患儿治疗后临床疗效比较 [n =26,例(%)]

3 讨论

小儿高热惊厥是儿童期较为常见的神经系统器质性或功能性疾病,多由上呼吸道感染引发,临床表现为一过性骨骼肌不随意收缩,且常伴有意识障碍。由于高热惊厥反复发作可引发癫痫的发生,其发生率可达2%~5%,且长时间的惊厥可造成患儿脑损伤,形成惊厥性脑损伤,因此及早有效的治疗对患儿的预后有着极其重要的作用[3-4]。目前我国临床对于小儿高热惊厥的治疗以维持性苯巴比妥或丙戊酸钠镇静止痉以及间歇性水合氯醛或地西泮对症治疗为主,但长期的临床观察表明[5-6],苯巴比妥虽然能有效退热并抑制惊厥的发生,但长期服用具有易兴奋、焦躁、失眠等不良精神症状,而丙戊酸钠则可诱发恶心呕吐等胃肠道反应。另外肌内注射地西泮、水合氯醛也具有抑制患儿呼吸功能或上行激活系统的危险,因此虽然具有确切的临床疗效,但其安全性令人担忧。

我国中医传统理论中将高热惊厥归于惊风病,该病名首见于《太平圣惠方》,并对小儿高热惊厥的病因病机做了较为明确的解释,即“夫小儿惊风,由气血不和,夙有实热,为风邪所乘,干于心络所致也”,且《小儿药证直诀》中提到“心主惊”、“肝主风”,因此小儿高热惊厥病位在心,在肝,其发病多因小儿体本纯阳,一旦感受外邪,特别是风热之邪则可能犯于心包,扰乱神明进而出现神昏之症。同时小儿多肝有余而肾不足,因此肝失所养则易动生风,出现惊厥之症[7-9]。因而临床治疗应以清心退热,凉肝熄风为主。安脑丸方名“安宫牛黄丸”,方中以牛黄为君,性苦凉,入心经,具有良好的清心开窍,避秽解毒之效,臣以黄连、黄芩、山栀子三大苦寒之品,取其清热泻火之功,与牛黄同用更能加强其清心包热毒之力,佐之冰片、郁金辅牛黄化浊通窍之效,以雄黄助牛黄解毒之功,使之朱砂、珍珠镇静安神。经现代药理学研究表明,安脑丸具有退热、抗惊厥、抗炎、镇痛等作用,并可通过降低机体耗氧量、促进脑部血液循环等作用改善大脑缺血症状,修复血脑屏障,同时动物研究显示,安脑丸能有效降低脑脊液、脑组织化学组织脱氢酶活性,从而起到减轻脑组织水肿的作用,进而可发挥出开窍醒神之效[10-12]。复方小儿退热栓为中西医结合药物,主要由乙酰氨基酚、人工牛黄和板蓝根组成,其中乙酰氨基酚为非甾体抗炎药,具有显著的退热效果,而板蓝根则具有抗病毒和增强机体免疫力的作用,大量的临床研究表明运用复方小儿退热栓能有效治疗小儿高热惊厥[13-15]。

本研究通过分别应用维持性苯巴比妥或丙戊酸钠镇静止痉以及间歇性水合氯醛或地西泮对症治疗、联合复方小儿退热栓或安脑丸以及加以安脑丸联合复方小儿退热栓治疗的高热惊厥患儿进行临床观察,结果显示,3组患儿在退热、抗惊厥等方面均具有一定的临床疗效,且在临床痊愈率、有效率上差异无统计学意义。但组间比较可见,C组患儿治疗后其高热和惊厥时间相比A组和B组患儿均缩短,且能显著控制惊厥发作时的临床症状和体征,而总有效率,虽然A组和B组具有较高临床有效率,但C组联合用药后临床总有效率可达100%,因此在常规治疗基础上加以安脑丸联合复方小儿退热栓治疗小儿高热惊厥疗效更加显著。

综上所述,本研究认为常规对症治疗基础上加以安脑丸联合复方小儿退热栓治疗小儿高热惊厥能有效缩短高热惊厥持续时间,改善临床症状,提高临床疗效,因此将安脑丸联合复方小儿退热栓作为治疗小儿高热惊厥的优选治疗方案。

[1]中华医学会儿科学分会神经学组.第14届全国小儿神经学术会议暨北大国际小儿神经论坛会议纪要[J].实用儿科临床杂志,2012,27(12): 971-972.

[2]韩新民.中医儿科学[M].第1版.北京: 高等教育出版社,2008:198.

[3]史红萍.小儿高热惊厥的相关危险因素及护理干预[J].国际护理学杂志,2015,(2): 223-225.

[4]王锋,于静.小儿高热惊厥46例临床诊治分析[J].中国医药导刊,2014,(2): 337-338.

[5]李晓岚.水合氯醛联合对乙酰氨基酚灌肠治疗小儿高热惊厥的疗效分析[J].国际儿科学杂志,2014,41(2): 208-209.

[6]童自强.小儿高热惊厥的临床治疗研究进展[J].按摩与康复医学,2015,(7): 23-24.

[7]方斌豪,陈筱琪.中医针刺结合西医常规治疗小儿高热惊厥临床观察[J].中国中医急症,2015,24(6): 1122-1123.

[8]史长燕.清热止惊汤防治小儿高热惊厥40例[J].中国中西医结合急救杂志,2012,19(2): 93.

[9]吴燕.钱乙辨治小儿急惊风初探[J].江苏中医药,2014,(3): 17-18.

[10]韩苗苗,唐学军,裴良艳,等.安脑丸对大鼠大脑皮质神经元氧糖剥夺损伤的防护作用[J].中国医药,2013,8(2): 176-178.

[11]梁慧,王郑,梅元武,等.安脑丸对实验性脑出血大鼠的保护作用[J].卒中与神经疾病,2012,19(6): 323-327.

[12]赖天宝,宋艳玲,余光,等.电针结合安脑丸对脑梗死大鼠模型的神经保护作用[J].华中科技大学学报(医学版),2013,42(1): 16-21.

[13]李华蓉,李长金.复方小儿退热栓治疗小儿高热惊厥56例疗效及安全性观察[J].中国药业,2014,(23): 109-110.

[14]王茂平.复方小儿退热栓治疗伤风性感冒引起的发热症70例临床观察[J].中医药导报,2013,(11): 54-55.

[15]陈凤.复方小儿退热栓治疗感冒发热症效果分析[J].中国保健营养(下旬刊),2012,22(3): 181-182.