王火长篇小说封笔之作《东方阴影》三论

2018-06-13张鸣浩

张鸣浩

四川省社会科学院

王火著《东方阴影》

著名作家、茅盾文学奖获得者王火先生耄耋之年在眼疾和衰老的双重困扰之下,完成了自己的长篇小说封笔之作《东方阴影》,让我们对这位笔耕不辍的文坛常青树平添了更多的敬意。

《东方阴影》这部小说讲述了一个美丽善良的女留学生海珠到日本留学,与一名日本男青年小津相知相爱,最后迫于家庭、政治的原因不得不分手的悲惨爱情故事。用作者自己的话说:“应当说是一个既美丽动人又凄楚突兀、令人唏嘘的爱情故事。”这个故事中当然有爱情的曲折,也有对历史与现实的思考,更多的是正面精神价值和前路的探索。本文从“故事框架”“主题意蕴”“开放的结局”三个维度来探讨这部小说的独特风貌。

故事框架——对经典模式的变形

在莎士比亚的经典名剧《罗密欧与朱丽叶》中,罗密欧与朱丽叶相爱,由于家族世仇,他们的爱情遭到了双方家庭的极力阻碍。但压迫并没有使他们分手,反而使他们爱得更深,直到殉情。这样的现象在心理学上被称之为“罗密欧与朱丽叶效应”。当彼此相爱的两个人遇到障碍、不得不分手时,会产生一种“不协和感”(不快感),这就是所谓“罗密欧与朱丽叶效应”。此时,要消除这种“不协和感”的心理效应就会开始起作用。由于人的心理无法改变外界障碍的现状,就会加深感情以逾越障碍。

很显然,《东方阴影》这部小说有对《罗密欧与朱丽叶》的继承,但更引人注目的是它对传统经典悲剧“罗密欧与朱丽叶”模式的变形。在《东方阴影》中纨绔子弟陈川富的角色类似于《罗密欧与朱丽叶》中的罗萨兰,他是故事开始的一个引子,是他将女主人公海珠导向了留学日本这个选择。而男主人公日本青年小津与杏子又类似于朱丽叶和帕里斯——他们并不相爱,所以主要矛盾还在于男女主人公——小津与海珠之间。《东方阴影》将这对主要矛盾复杂化、深刻化了。它的转变主要在于由单一的二元对立矛盾转向多重矛盾的对立。在戏剧《罗密欧与朱丽叶》中,罗密欧与朱丽叶之间爱情的阻碍来自于双方家族的世仇,如果这一矛盾能够解决,那么他们之间的结合就是顺理成章的事情了。但在《东方阴影》中小津与海珠之间的爱情阻碍不仅错综复杂而且上升到了一种历史、政治、民族的高度,属于“国仇家恨”的类型。首先是“家恨”。海珠的爷爷司马天雨小时候经历过苦难的抗日战争,他的母亲和外婆都死于日本侵略者的屠刀之下。这使他的心里从小就埋下了恐惧和愤恨的种子,他对日本侵略者产生了一种天然的仇恨,这种仇恨已经进入了他的潜意识,他常常在梦中见到烧杀抢掠的日本侵略者,因此他强烈反对孙女同日本青年恋爱。其次,这种“家恨”的因素又统摄于集体记忆的“国仇”之中。被他国侵略所受到的耻辱、灾难和痛苦由于时代的洗礼而变成一个国家和民族记忆遗产中标志性的元素。这种集体记忆在代际之间相互传递,体现为一种强烈的爱国之情、民族感情。在这种更为宏大的家国情感之下,个人情感被吞噬与替代。

在主要矛盾 “国仇家恨”之外,还有小津与养父有岛荷风之间的矛盾。有岛荷风是日本军国主义侵略者的后代,他是一个带有极端右翼思想的脾气暴躁的老人。他想通过资助小津,并把女儿杏子许配给小津的方式将其掌控在自己手中。而小津深爱着海珠,对有岛他既顺从,又反抗。最终正是有岛断送了小津对生活的最后一线希望,让他发出“人生之短暂,犹如樱花之短暂”的感叹。

上述两对矛盾各自组成了一个历史因素、一个现实因素,这两大因素共同将小津与海珠的爱情推到悲剧的边缘。通过对经典模式的变形,作者使小说故事在原有的基础之上更加复杂化,增强了可读性,也促使了读者对于题材之间相互关联的思索。

主题意蕴——对和平的呼唤

作者在小说自序中谈到:“在小说中,我曾借一位老人的口说:‘事实上,一个作家,他的作品应当就是他的遗嘱,我就认为我此生所写的书,如果我死了,都是我的遗嘱’。”作者在其卷帙浩繁的诸多作品中贯穿了一个主题——呼唤和平。作者1997年参加第34届国际作家会议,作了题为《坚定地为和平歌唱吧》的致辞。他在致辞中说:“我诞生时,中国正在军阀混战。中学时代,日本侵华,我经历了八年艰苦抗战,大学毕业前后,面临当时当局者发动的内战,我为人民中国的诞生尽了自己应尽的力量。懂得战争之残酷,也就更懂得和平可贵。在今天这现实世界中,作家应当用笔把人类团结得更紧密,反对一切不义的战争,共同来对付人类生存和发展所面临的挑战,共同去缔造一个更加美好的世界。世纪之交的文学理应为这铺路、开道!”

在《东方阴影》中,作者通过两种方式来呈现“呼唤和平”的主题。

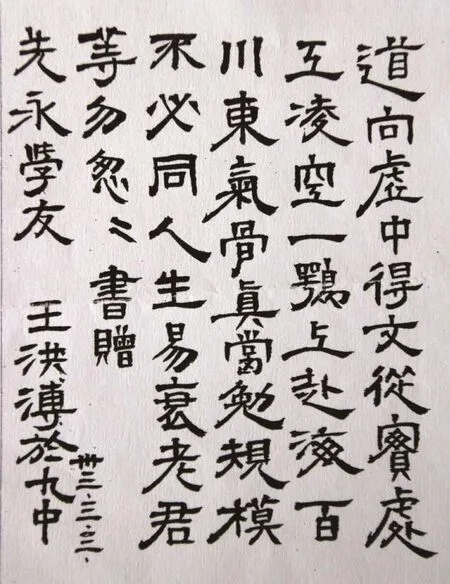

王火书法作品

第一种方式是直接抒发。作者通过不同人物之口不止一次地反复谈到,日本人民,特别是日本的政治家们,应该清醒地认识到日本在过去所犯下的罪行,正视历史,开创未来。作家的创作很难不受到现实社会环境、历史因素的影响。小说中,作者反复提到了关于日本的两个重要问题:第一,日本政治家不仅没有承认曾经侵略他国的错误,反而三番五次参拜供有二战甲级战犯的靖国神社。这一行为不仅同篡改教科书一样混淆历史,同样也刺激了受害国人民的感情。第二,关于钓鱼岛问题,司马天雨老人一直在写一本《啊!钓鱼岛》的书,他认为这是中国学者和中国作家的一种神圣的责任,他梦想着有一天能够登上祖国的钓鱼岛,宣示国家的主权。这两个问题,都被作者视作“沉甸甸的敏感题材”。在当代的现实主义创作当中,鲜有作家能够把这两个敏感话题在小说中直接表现。而且这种表现方式是历史史实与文学叙述的穿插,它排除了小说创作中想象虚构的因素,用一种写实的笔法对相关问题加以呈现。一方面它提高了小说的可信度,另一方面,就主题意蕴而言,通过对战争的揭露和反思,“呼唤和平”这一主题体现得更加明显。

第二种方式是“反弹琵琶”。小津和海珠的爱情在日常的交往和后来的一次旅游中日渐升温,让读者感受到其中的幸福和甜蜜。然而他们美好的爱情却是短暂的,其结局是小津被养父所伤,丧失了对生活的最后一点信心,海珠遵从祖志,回到了祖国,伤心欲绝。这不禁让人在唏嘘中反思,究竟是什么终止了这段美好的跨国恋情?从根本上来说,主要原因还是两国的历史问题。战争不仅给深陷其中的人们带来苦难,更影响了下一代的正常交往。这就不能不使人们对和平充满了向往。

这两种方式一正一反,将关于和平的、带有政治色彩的问题,通过爱情故事的方式表达出来,实现了敏感问题的“软着陆”。

开放的结局——希望的亮色

在中国传统文学作品中,爱情故事的结局一般都是“才子佳人终成眷属”这样的大团圆式,而西方经典《罗密欧与朱丽叶》也是以凯普莱特和蒙太古两大家族最终消除积怨收场。当然,也不乏那些开放式的结局,比如《边城》中的爱情故事以“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来”的方式收尾。在《东方阴影》这部小说中,作者巧妙地在正文的一前一后各设置了两个“传说”。这两个“传说”相互连接,互为照应。第一个“传说”是海珠到沿海租了一艘小船,她替爷爷完成了看一眼钓鱼岛的心愿,而后不知所踪,海上留下了关于她的种种传说。第二个“传说”是海珠故地重游,在日本与小津相会,后来同样不知所踪。一前一后两个传说,给小说结局蒙上了一层神秘的面纱,也带来了一种开放的阐释,正如作者所说:“好在传说总是传说,故事带给人宽广的想象空间,带给人口头塑造的天地,使人可以唏嘘,也使人可以心中五味横流……”这些传说无关乎生死,无关乎国仇家恨,它带给人的是美好的期待和想象,留下的是一抹希望的亮色。“有些传说似乎只是想表明:爱是能在石缝里生长的花卉,爱的保鲜期是无限的……”

总体而言,作为王火先生的封笔之作,长篇小说《东方阴影》既是一个心愿,也是一种和解。作为一个心愿,作者希望小说能带给读者正面的精神价值和对于前路的探索,他也希望他对和平的呼吁能够向祖国同胞表达,向有关国家人民表达。作为一种和解,作者以抒写现实的方式来观照他自己在抗战中那些无法忘却的记忆,这既是他个人的记忆,也是一个民族的记忆。