气候、政策与环境:秦汉时期内蒙古地区环境变迁的历史考察

2018-06-11陈佩文

陈 佩 文

(内蒙古师范大学 生命科学与技术学院 内蒙古 呼和浩特 010022)

秦始皇一统中国,结束了春秋战国以来诸侯割据、政权分立的局面。随着中国大一统王朝的出现,游牧民族与农耕民族之间的对峙与冲突逐渐凸显。随着冲突的加剧,在中原王朝与游牧政权的冲突地带逐渐形成了对立缓冲区,此区域也是人地关系互动最为活跃的地区,这一地区的自然环境也因人类活动而发生了新的变化,也即由草原自然景观向农耕及荒漠化自然景观的过渡。向更北的地区则因较少受到政权冲突与农业生产的影响而保持了良好的自然环境,在政权对峙与农业开发较深入的地区则开始出现了环境的变迁。两汉以来,因气候转寒的影响,内蒙古大部分地区的农业生产难以维系,游牧经济的影响范围向南扩展,粗放经营的游牧生产也为自然环境的恢复提供了契机。

一、内蒙古大部分地区的较好自然环境

秦汉两代上承战国,而战国时期因当时的内蒙古草原多是单纯的游牧民族从事游牧、狩猎活动,虽然存在小范围的屯垦,但是却是以游牧、狩猎为主的附属性农业,粗放的游牧经济对于较脆弱草原自然环境开发利用过程中的破坏性影响是较小的,能够实现对草原自然环境维护与利用的兼容。

如科尔沁地区,根据现阶段的考古发掘可以发现,战国时期科尔沁地区是东胡(属于东胡的南支)的主要游牧地区。在辽西地区的宁城、朝阳等地的遗址中发现的东胡墓葬里有大量的“铜马具、陶纺轮、礼器、铜鱼钩”等器具,还包括“马、牛、羊、猪、狗、狐、鹿、兔”等兽骨[1](P46)。通过考古发掘遗存可以发现,战国时期的科尔沁地区是以游牧、狩猎经济为主,这些动物的兽骨也体现出当时这一地区的自然环境是较优越的,适宜放牧、适宜狩猎、适宜渔猎、也适宜发展农业的,是人类生存与繁衍的地区。通过对这一时期此地区遗迹的进一步发掘与研究,也较好地证实了内蒙古地区在秦汉时期的良好自然环境。如冯季昌等对科尔沁腹地的奈曼旗南渡子乡巴营子古城的考察,其指出:“这一地区在战国时期为黑土层、秦代时为黄土层、到了西汉时为黑土层,这也反映出当地在战国、秦汉时期地表植被是十分繁茂的。”[2]此外,科尔沁地区遗迹中出现了“大量的蒙古兔、蒙古黄鼠及马、狗、牛、羊、猪(家猪和野猪)、马鹿、狍、梅花鹿、家牛、文蛤等。如此数量庞大、种类繁多的兽骨在遗址中出现绝非偶然,它应该具有一种普遍的意义,那便是证实了科尔沁沙地的自然地理景观在当时应是林深草密的”[2]。

秦汉时期的内蒙古地区仍以游牧为基本生存与生产常态,尤其是秦代时,秦的北部疆域界限自西至东为:西起高阙、阳山、北假、阴山一线,东至辽东郡,今呼和浩特等地都在秦朝的控制区域内,[3](3-4)这条统治界限基本上与农牧交错带大致持平,然秦朝国祚短暂,终秦一朝不过二十余载。随着秦朝的覆灭,秦汉兴替时期中原混战也给北方匈奴提供了入侵之机,匈奴不断南下侵扰,进入河南地区,出现“往来入塞,捕杀吏卒,驱侵上郡保塞蛮夷,令不得居其故”[4](P3756)的场景。面对强大的匈奴势力,汉朝统治者不得不通过和亲及向匈奴地输送粮食缯帛等谋求双方和平,匈奴部落的强大也有效地维持了游牧部落所能控制的疆域范围,这对于草原地区游牧生产活动的推广及生存疆域的稳定起到了关键性的作用。

而这一时期也在游牧民族与农耕民族的接触地带存在一定规模的边地屯田开垦与驻兵,但驻兵屯田的边地开发多集中于游牧民族与农耕民族交界地带的沿黄河流域,而继续往北的今天内蒙古地区则是非农业的游牧经济区。单纯的游牧是利用草原上的植被而饲养牲畜,又通过游动而合理地利用草原,避免因在同一草场过渡放牧而破坏草原自然环境。对于当时内蒙古地区游牧民族的生存状态,如《史记·匈奴列传》中所载:“唐虞以上有山戎、獫狁、荤粥,居于北蛮,随牲畜而转移,其畜之所多则马、牛、羊,其奇畜则橐驰、驢(驴)、驘(骡)、駃騠、騊駼、驆騱。逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业,然亦各有分地。”[5](P2879)可以发现,内蒙古地区在秦汉时期以游牧经济为主业,而在游牧与农耕民族交界地带也存在一定的农业,农业的发展虽可取得暂时的经济效益,然从长远来看是不利于当地自然环境保护的,是蒙地自然环境的最早的人为改变。再如匈奴之习俗,“人食畜肉,饮其汁,衣其皮;畜食草饮水,随时转移”[5](P2900)。这也是对草原自然资源的合理利用,实现了草原自然环境及草原生态平衡的维护与利用的兼顾。

两汉以来,元光六年(前129),汉与匈奴之间的大规模战争开始爆发,经过多次较量,尤其是到了元狩四年(前119),卫青、霍去病大败匈奴,“是后匈奴远遁,而幕南无王庭。汉渡河自朔方以西至令居,往往通渠置田,官吏卒五六万人,稍蠶食,地接匈奴以北”[5](P2911)。随着汉朝对匈奴的挫败,汉朝的实际疆域有效向北拓展,秦代北部疆域界限是“高阙、阳山、阴山、辽东”一线,到了西汉时期,中原王朝全盛时期的北部实际控制区域则向西、向东拓展,西部及西北部设置了西域都护府,而向东则控制了鸭绿江流域及朝鲜半岛的大部分地区,向正北方向的控制区域则大致与秦代相吻合,这也是卫青与霍去病北击匈奴后对汉朝实际控制区域的扩展;到了东汉,北部地区的实际控制区域与西汉大致相同,仅东部地区的朝鲜半岛及鸭绿江流域被濊貊及高句丽等占据。[3](P3-4)可以发现,中原王朝的影响区域始终没有向更北的地区扩展。

因此,秦汉时期的内蒙古大部分地区仍为游牧区,这也较好地维护了当地的自然环境。冯季昌与姜杰通过对科尔沁地区考古发现的两汉及北魏时期的墓葬研究指出:“当时活跃在科尔沁地区的是东胡的后裔‘鲜卑族’,科尔沁沙地上分布着广泛的鲜卑族墓葬,墓葬的遗址多分布于黑沙土层之中,且在墓葬中发现了大量的贝壳。这些都表明两汉及北魏时期这一地区并不是类似于今日的沙丘景观,而是水草丰美的草原植被景观。”[2]

此外,秦汉时期内蒙古地区自然环境的较好维持也得益于此时期内蒙古疆域内人口数量的有效控制,葛剑雄指出:秦汉时期中国人口的稠密地区多分布于海拔200米以下的华北大平原上以及海拔500-600米之间的关中、成都、南阳、临汾、运城等盆地平原之上,人口稠密区在海拔1000米上下的分布区域仅河套平原一处。可见,除河套平原外,秦汉时期的人口稠密区多是分布于我国东部第一阶梯,少数分布于第二阶梯,这些地区的北限在41°N以南,南限不低于30°N,只是到了东汉以后才出现南移的趋势。[6](P500-501)可见,这一时期内蒙古大部分地区的人口数量得到了有效控制,这也为自然环境的较好维持提供了社会基础。

因此,通过对现阶段发掘的材料分析可以发现,秦汉时期内蒙古的大部分地区自然环境仍较良好,且未遭到破坏性的开发利用。

二、戍边屯田与游牧、农耕民族接触地带环境变迁

秦汉时期是内蒙古地区游牧经济发展的重要时期,这一时期也是内蒙古地区土地开垦呈规模发展的初期,主要原因则是秦汉两朝的数次移民实边。因此,在内蒙古大部分地区尤其是腹地的自然环境是较好的,但在游牧民族与中原王朝接触地带则因移民及土地开垦而导致环境发生了变迁,秦汉时期的内蒙古地区环境变化主要体现在内蒙古南缘的游牧与农耕民族交界处的移民及土地开垦对环境的影响。

秦汉时期内蒙古地区环境的变迁区域主要是在游牧与农耕民族接触地带,受到边地开发的直接影响。秦汉时期,移民戍边与驻兵屯田是秦汉以来中原与内蒙古地区交界地带土地开发的主要原因。根据谭其骧在《中国历史地图集》[3]中对秦、西汉、东汉时期疆域范围的考察,秦时控制了九原郡、云中郡,西汉时控制了朔方郡、五原郡、云中郡、雁门郡、代郡,东汉时控制了朔方郡、上都郡、五原郡、云中郡、雁门郡、太原郡、代郡、上谷郡等。这三朝实际控制区域最北端与西端交界地带与今日内蒙古自治区的河套地区及土默特地区相吻合,因此,秦汉时期的戍边及屯田区域的最北端始终控制在42°N上下,且多数戍边屯田地区在41°N以南,106°E-112°E之间。

这一时期内蒙古地区的土地开垦始于秦代,然秦国祚短暂,而两汉历时数百载,方是边地开发的关键历史时期。[7]秦汉时期的屯田区包括:从东至西有河套、湟中、河西等,西域屯田最初设于轮台,后来发展到鄯善、渠犁、车师,最西到达乌孙所在的锡尔河上游地区。[8](P77)秦汉数百年内,曾有多次大规模的移民,移民的目的在于北抗匈奴,加强边防,也有减缓中原地区人地矛盾和灾害的影响。尤其是汉代,经过两汉的持续开发,使黄土高原的农区不断拓展,逐渐与河西走廊与天山南部农业连起来,农牧分界线靠近黄土高原的西北边缘,游牧范围向更北方向发展。[9]边地土地开垦最为关键的因素则是由于“屯田”的政策导向,屯田是古代中原王朝对待北方草原游牧民族且战且耕的手段。自“秦汉代以来,历代中原王朝都将屯田作为减轻人民负担及巩固边防的一种手段”[10](P118)。因此,“屯田”是当时内蒙古草原自然环境破坏中最为重要的人为因素。战国之时,匈奴便与中原各国有所接触,秦始皇统一中原后,正式开始了同匈奴之间的对抗与征服。

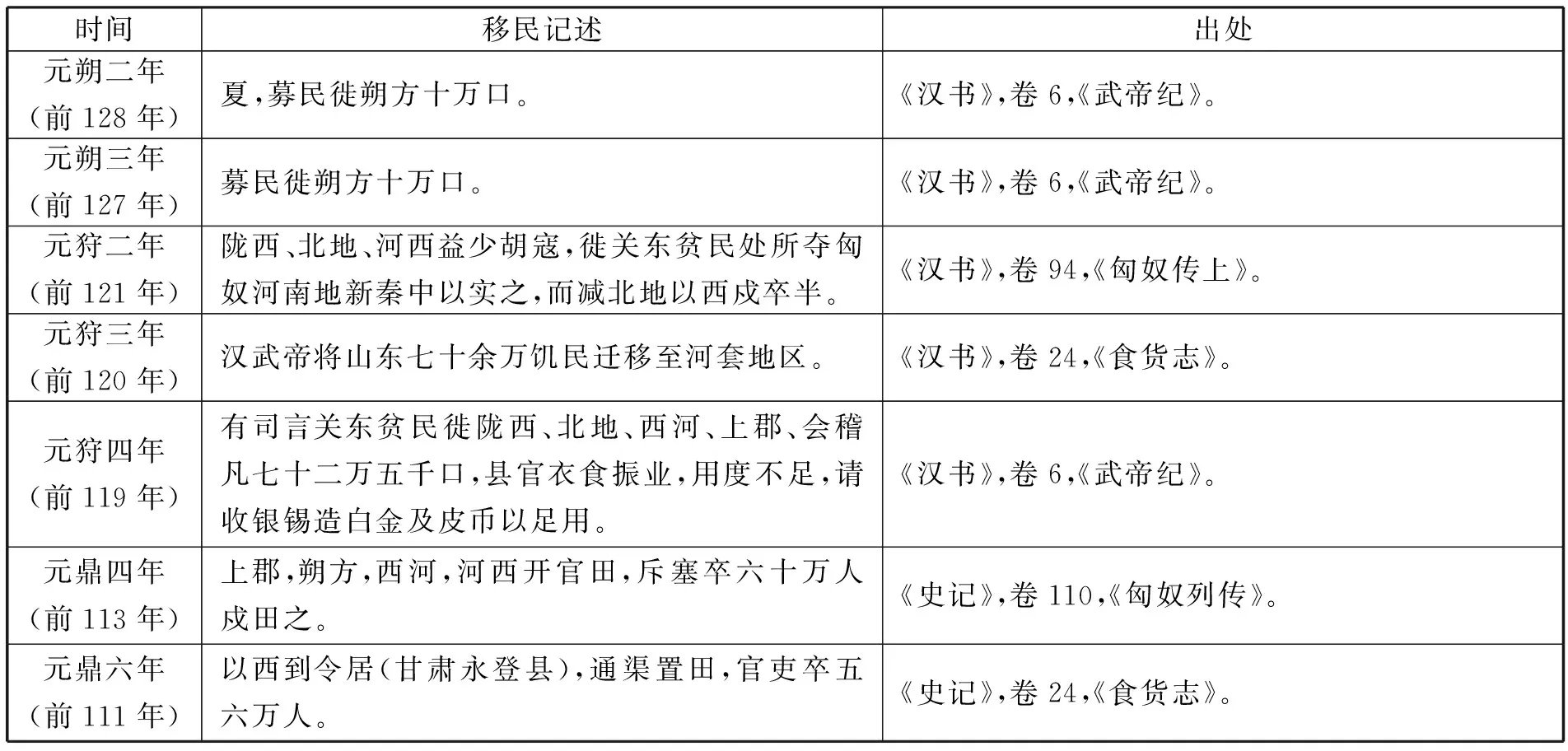

终秦数十载,共计两次戍边屯田以抗击匈奴,至两汉时期,对于游牧与农耕民族交界地带的开垦活动更加活跃。通过对《史记》及《汉书》所载内地人外迁到内蒙古地区的记述,如表1所整理:

表1 两汉对内蒙古地区移民的统计表

资料来源 本表格根据司马迁:《史记·匈奴列传》、《史记·食货志》及班固:《汉书·武帝纪》、《汉书·匈奴列传》、《汉书·食货志》等内容整体而成。

可见,两汉时期的大肆移民增加了内蒙古地区的人口数量,尤其是王莽乱政时期,社会矛盾严重激化,导致大量农民流亡,出现“内郡愁于征发,民弃城郭流亡为盗贼,并州、平州尤甚”,边地“谷常贵,边兵二十余万人仰衣食,县官愁苦,五原、代郡尤被其毒,起为盗贼,数千人为辈,转入旁郡”的状况。[11](P4125)至昭帝始元六年(公元前81年),从“天水、陇西、张掖三郡析置金城郡,由于都是新辟疆土,因此该郡居民几乎都是内大移民”[12](P166)。

据统计,到公元2年,西汉时期的西北地区移民及其后裔人口数量达到一百五十余万人左右。[12](P168)以上所列为两汉时期的几次重要蒙地移民及土地开垦活动,大量的移民与土地开垦对并不适宜发展农业的地区来说,其对自然环境的破坏性影响是巨大的。根据谭其骧依托《汉书·地理志》所记载的汉平帝二年(2年)河套地区户口及人数指出:这一时期朔方、五原两地的户数为73660户,人口数是367956人。[13](P402)大规模移民导致河套地区成为秦汉时期的人口最稠密的地区之一,且是地理区位最北、海拔最高之地。[6](P500)可以发现,如此庞大的人口数量生活在河套地区有限的可耕土地之上,给环境造成的压力无疑是巨大的。

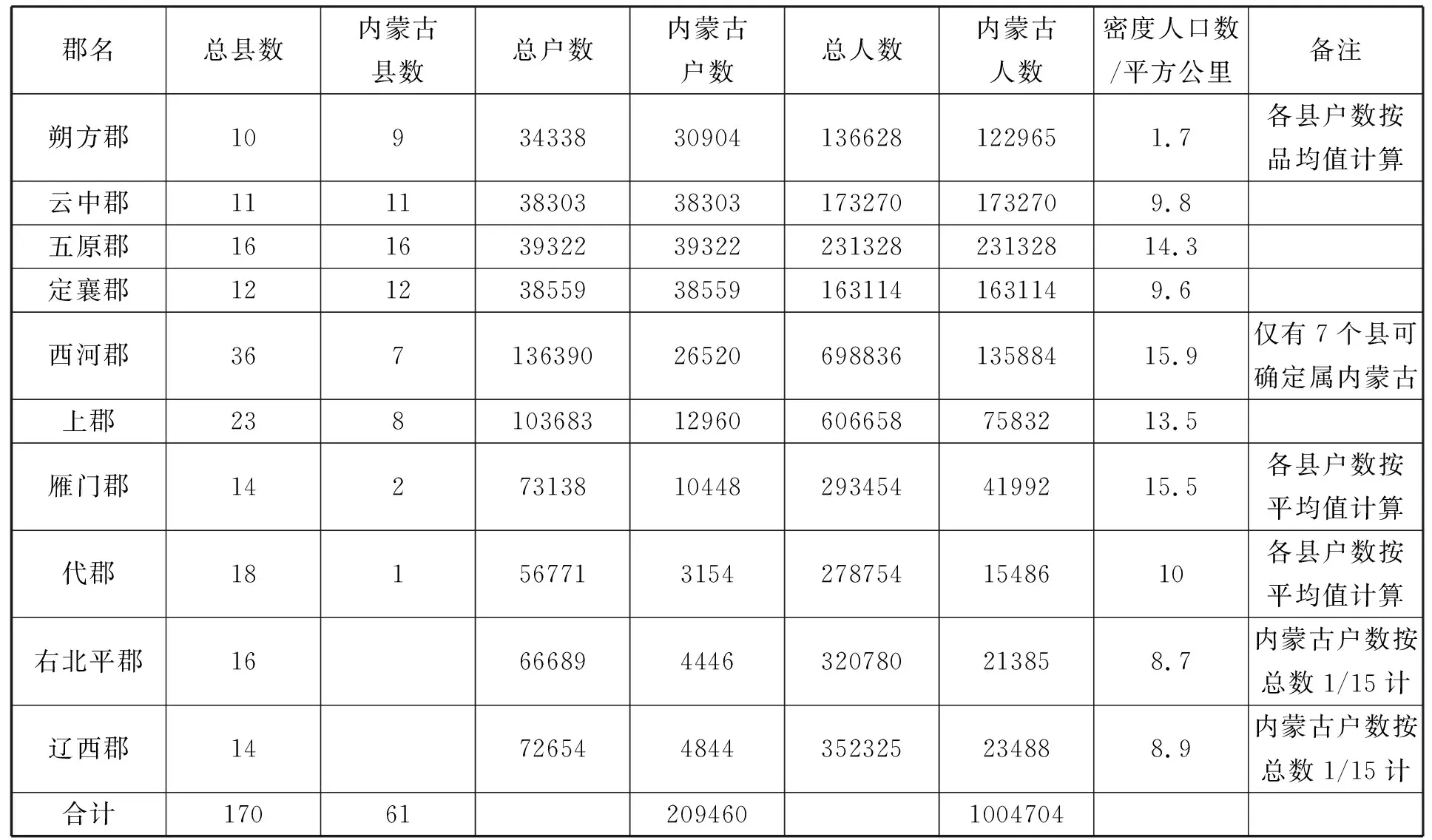

根据《中国人口·内蒙古分册》对西汉元始二年(2年)内蒙古地区部分郡县户口数及人口数的统计,如表2所整理。

表2 西汉元始二年内蒙古部分郡县人口数统计表

资料来源 本表格信息根据《汉书·地理志》(卷28下)及梁方仲《中国历代户口·田地·田赋统计》(甲表4)、宋迺工主编《中国人口·内蒙古分册》,北京:中国财政经济出版社1987年版等统计制成。

根据史料中所记载的汉代内蒙古地区部分郡县的人口数的统计,可以明显发现这一时期内蒙古地区人口有显著的增长,尤其是游牧与农耕民族交界地带的各郡县,对于这一区域来说,大量人口的进入及土地开垦给原本脆弱的自然环境造成了严重破坏。根据文焕然的研究,“黄河中下游地区进入东汉以后,正逢少雨时期,旱灾严重”时期,[14](P63)人口的增多无疑是对干旱自然环境的极大挑战。

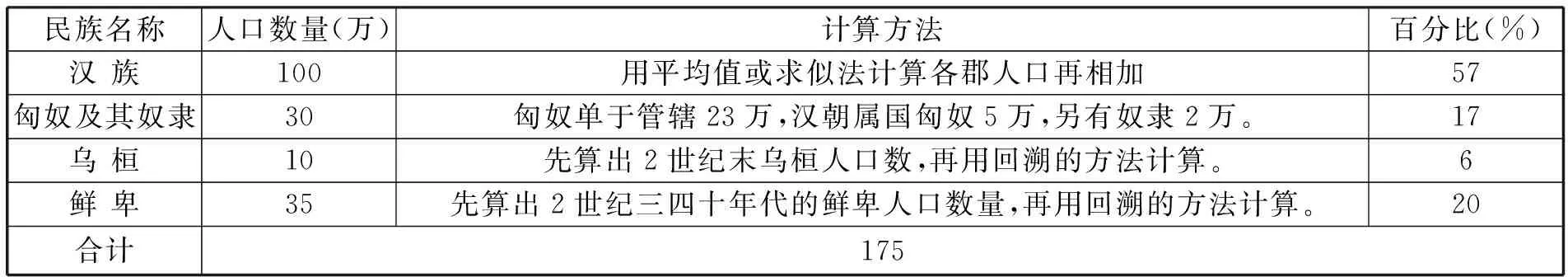

由表2所统计数字可知,秦汉时期内蒙古地区的人口数量有所增长,尤其是汉族人口数量超出了内蒙古地区各游牧民族的人口数,对西汉元始二年内蒙古地区人口数量的民族分布比例如 表3所统计:

表3 西汉元始二年(2年)内蒙古地区人口的民族构成分布统计表

资料来源 宋迺工主编《中国人口·内蒙古分册》,北京:中国财政经济出版社1987年版,第31页。

这一时期内蒙古地区人口民族成分的构成也是反映这一时期内蒙古地区经济类型的基本发展状况,集中于游牧与农耕民族接触地带的广大汉人成为当地农业经济发展的重要运作者,汉人的庞大数量也是当时内蒙古地区农业发展的必要社会条件,大量汉人的存在对于不适宜发展农业的地区而言,其对当地自然环境的破坏性影响极为显著。如河套地区,移民及屯田造成了当地草原的植被破坏,因河套地区位于黄河上游,上游的植被破坏直接影响到黄河下游流域。汉武帝建元三年春,“河水溢于平原,大饥,人相食”[15](P158)。黄河上游的开垦直接造成了汉武帝时期黄河中下游地区的洪涝灾害。河套地区也出现了沙尘暴。《汉书·五行志》载:“成帝建始元年(前32年)四月辛丑夜,西北有如火光。壬寅晨,大风从西北起,云气赤黄,四塞天下,终日夜下著地者黄土尘也。”[16](P1449)我们无法确定河套地区的沙尘暴是否是由于河套地区土地开垦所导致,但是有一点是值得确定的,那就是当地大规模的人为开垦土地造成了地表植被的大面积破坏对沙尘暴出现的影响甚重,且对沙尘暴的进一步扩大及恶劣影响的进一步加剧有推波助澜的影响。因此,史念海指出:“由于北方的大面积土地开垦,平原及山丘地区的森林遭到了严重破坏,至魏晋南北朝时期,平原地区已基本上没有森林了,森林地区多已被限制到山地上去了。”[17](P258)

秦汉时期是内蒙古地区自然环境受到人为因素破坏的初期,对于此,马正林研究指出:“西汉的垦区原有植被已被大面积破坏、土壤沙化面积不断扩展。”[18]可见,这一时期内蒙古地区自然环境受到人为干扰而出现问题,但环境问题是区域性的,仅是散布于游牧与农耕民族接触地带的部分地区,且以河套地区为甚。

三、气候波动对内蒙古地区环境的影响

秦汉时期的气候波动主要是两汉以来的气候转寒,马宗晋等分析认为:“两汉是太阳活动衰弱期,是中国历史上的第二个灾害群发期,大致时间范围是公元前200年至公元200年。”[19]然而也有学者认为两汉是气候温暖期,气温较之今日普遍为高。马新认为:“两汉处于大理冰期之后的第三个温暖期,这一时期起讫时间为公元前800年至公元200年左右,此时期内的温度高于现代平均气温1-2℃。而两汉温暖期也带来了充沛的降水,气温的普遍提高也改变了以往作物的分布格局,扩展了各种作物的空间,尤其是水稻的种植面积大大扩展。”[20]张丕远等也认为:秦汉时期的气候寒冷阶段断限为战国至西汉初期为气候寒冷期,这一时期黄河下游小麦的收获时间推迟至夏至(公历6月24日)左右,相比于春秋时期小麦在四月收割相比有了明显的推迟。[21](P288-289)

对于两汉之际的气候变动,葛剑雄认为:至少在西汉中叶后气候开始普遍转暖,并通过对氾胜所记载今西安地区立春后土壤开始解冻、农田开始耕作的线索分析,指出此时期冬至后110天左右便可以种植水稻,比起现代还要早5天左右。而到了东汉以后气候略为转冷,但大体上与今日相当,除河套地区外,其余维度及海拔较低之地仍是气候温和、雨量充沛、适宜农作物生长及人类生活。[6](P501)因此,气候变动也成为秦汉时期内蒙古地区(主要是河套地区)农业发展的关键制约因素,这也成为导致东汉以后内蒙古地区移民内迁的成因。

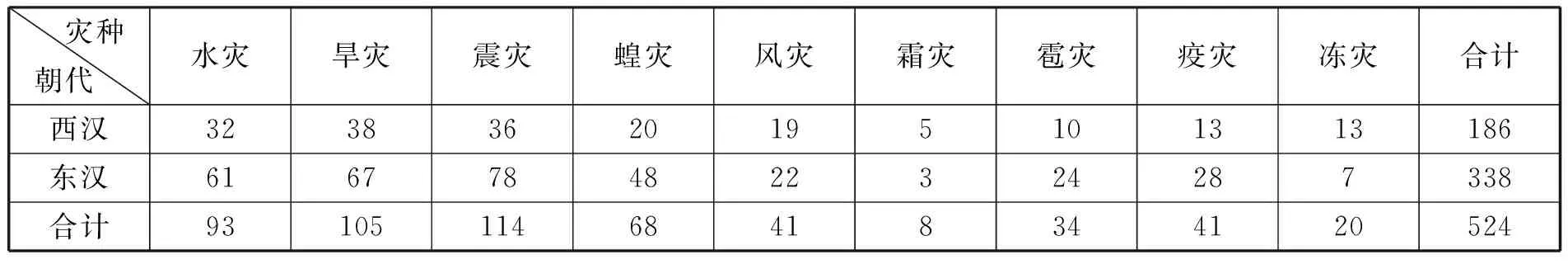

因此,秦汉时期,尤其是两汉的气候波动存在一定争议。但有一点是值得肯定的,两汉是中国历史上的灾害多发期,而导致古代自然灾害的自然原因中,气候转寒冷则是其中的重要决定因素。根据张文华的统计,两汉时期的各类自然灾害情况如表4所统计:

表4 汉代自然灾害统计表

资料来源 张文华:《汉代自然灾害的初步研究》,西安:陕西师范大学2001年硕士论文,第2页。

根据张文华对汉代自然灾害的研究,汉代的灾害呈现出如下特征:“其一,灾害的种类多;其二,灾害的发生区域广泛;其三,灾害的季节性明显;其四,灾害发生的频率高;其五,灾害的持续时间长;其六,灾情严重;其七,灾害引发的连锁效应显著;其八,群发性灾害较多;其九,黄河水患十分严重。”[22] (P1)由此可见,两汉时期的自然灾害是十分严峻的。

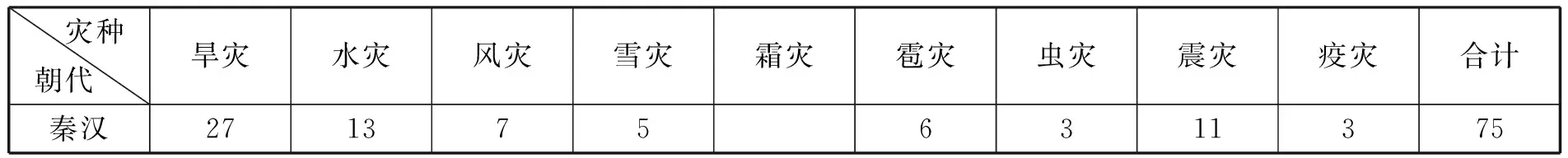

再如内蒙古地区,根据《内蒙古历代自然灾害统计表》中对秦汉时期内蒙古地区发生的各类自然灾害的统计,如表5所整理:

表5 秦汉时期内蒙古地区自然灾害统计表

资料来源 《内蒙古历代自然灾害史料》编辑组《内蒙古历代自然灾害史料》,上册,呼和浩特:内蒙古自治区人民政府参事室1982年版,第1页。

内蒙古地区在秦汉时期为匈奴族的生活区,没有修史与记述地方志的传统,但在其他史料中所提及的各类自然灾害却也体现出当时内蒙古地区的自然灾害也是较多的,尤其是对当时自然灾害的部分灾害的灾情介绍,更体现出当时所发生灾害的严重性。

两汉时期是中国古代的灾害多发期,而在当时人类活动对自然环境的破坏性影响较小的情况下,当时的自然灾害多是自然因素所导致的。从另一维度而言,东汉以后的边地屯田之民开始内返,除了游牧民族骑兵的骚扰外,由于滥垦而导致的土壤退化也是造成屯田边地人民内返的重要因素。王子今通过对秦汉时期热带竹子分布范围变化及二十四节气与农业发展的比较后指出:“秦汉时期的气候也出现了极为显著的波动,大致是在两汉之际,经历了由暖变寒的转变。到了东汉末期,出现了气候严寒达到了‘峻绝酷烈’的程度。”[23]由表5所统计数据可以看出,汉代分为两个阶段,即西汉(公元前202年至公元9年)、东汉(公元25年至220年),两汉国祚时间大致持平,都在二百年左右,而东汉时期的灾害占到两汉自然灾害发生频次的64.5%。我们无法将东汉的灾害多发归咎于自然或是社会因素,但是东汉时期气候转向寒冷干燥对灾害多发是有着必然影响的。因此,东汉以后边地移民逐渐内迁的情况下,气候波动对灾害的出现影响较大。此外,气候波动也是导致边地屯田民众内返的重要因素,边郡屯田地区环境恶化受到气候波动的影响,由此而引发边地移民内返的出现。

这一时期因气候变动而导致的移民内返是极为显著的,我们可以通过对比两汉时期游牧与农耕民族接触地带部分郡县的汉族人口数量及所占比重的变化加以理解,具体数字统计如表6所整理:

可以发现,西汉至东汉,内蒙古地区的汉族人口数量骤减,两次统计时间相差138年,但是出现如此大幅度的人口数量波动,既是气候波动导致的边地农业发展艰难而出现边地移民内迁,也是在此区域频繁发生的战争及腐朽统治的影响,故而汉族不得不放弃经营多年的土地而南返。

表6 两汉时期内蒙古部分郡县的人口变化比较统计表

资料来源 宋迺工《中国人口·内蒙古分册》,北京:中国财政经济出版社1987年版,第32页;梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》甲表11。

不仅如此,草原地区的重大灾害也给草原地区游牧民族的迁徙、流动及草原环境带来了影响。东汉建武二十二年(46年),匈奴所居的内蒙古大草原发生了大旱,据《后汉书·南匈奴传》所载:“匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半。”[24](P2942)这次大旱有史书记载,除此之外,我们尚不能断定仍存在未被记载的重大自然灾害,但是此次大灾却给内蒙古地区的人类社会及自然环境都带来了严重的破坏性影响。秦冬梅就此认为:“这次大旱导致了匈奴的分裂,即为南、北两支。南匈奴南依东汉,入居五原塞,以后势力逐渐达于黄河中下游地区。北匈奴则仍居塞北。”[25]自然灾害导致人类加剧了对当地自然资源的掠夺及自然环境的破坏,也有一些人开始转换生存之地,不停地开发新的牧场,这对于草原自然环境来说也是一种破坏行为。

四、结语

综上而言,秦汉时期游牧与农耕民族接触地带因政权对峙的戍边、屯田、移民等影响而遭到开垦,尤其是沿黄河流域开发最甚,这是对内蒙古地区自然环境的初次人为破坏。然而随着两汉后期寒冷时期的到来及灾害的频繁发生,边地的农业生产难以维系而使汉人开始内迁,游牧民族重新控制了这一区域,这也为内蒙古地区草原自然环境因农业发展而导致破坏后的恢复提供了契机。