校企合作过程中创新型人才培养平台构建研究

——基于上海三所高校的调查

2018-06-04蒋萍,王超,余博

蒋 萍,王 超,余 博

(湖南工程学院 管理学院,湖南 湘潭411104)

随着国内外宏观经济下行风险不断加大,企业战略转型成为一种趋势。不仅如此,高校逐年扩招,毕业生数量逐年增加,就业形势日趋严峻。特别是在欧债危机和美国银行业利率上浮的持续影响背景下,目前不少地方高校毕业生就业更加困难。但另一方面,社会中的民营中小企业却找不到合适的人才。出现这一情况的最根本原因在于我们的高等教育与产业经济发展对人才的发展需求不相适应,高校人才培养模式未适应经济转型发展的需要。高校培养符合行业发展和企业转型发展需要的应用型人才,要根据市场的需求调整人才培养计划,重视学生实际操作能力和理论素质的综合培养。

然而,从目前的现实情况来看,虽然很多工科高校积极推动产学研方面的合作,但这一工作更多停留在实习基地创建、提供人才培训以及技术咨询等方面。校企协同培养创新型人才的实践平台建设滞后,是一些高校不能进一步提升毕业生就业能力的重要因素。

创新型创业人才培养模式的兴起与产业经济的发展、市场就业需求的改变有着密切的关系。在校企合作日益“表面化”和就业形势日益严峻的现实背景下,基于产学研为基础的协同创新型创业人才培养模式备受关注。

国外高校开展创业教育可以追溯到20世纪早期。伯顿·克拉克从高等教育系统的组织结构和学科特点出发进行分析,提出人才培养中教学与科研之间的失衡是导致高校教育不能适应社会需求。基于校企合作对提升学生就业能力和综合素质的重要性,目前许多国外学者纷纷对校企合作的动力机制进行了研究。如Motohashi通过研究日本中小科技型企业发现,产业界与高校之间的合作可以提高企业生产效率,减少对大型企业创新技术的依赖性,同时在相互合作的过程中,显著增强了企业合作的动力[1]。Chesbrough认为高校和企业之间的合作能够促进创新的扩散,也是中小企业获得外部资源和知识的重要途径[2]。Belderbos研究西班牙2004年到2011年产业界的协同创新合作的机制发现,企业与高校之间短期的合作主要发生在技术竞争者之间,而且企业和高校之间持续合作对企业的系统性创新有着积极的影响[3]。

国内学者崔永华从行动者网络理论视角出发,研究校企合作利益主体的价值诉求和行动策略,最后认为在行动者主体互动过程中找到利益平衡点和强制通过点,通过修改、完善、整合相关法律法规和对企业进行恰当的利益赋予,将为高校与企业建立持续的校企合作关系创造条件[4];学者陈新民指出我国政府对校企合作的奖励制度和政策较少,缺少一个系统的组织和运行制度,导致校企双方合作意愿不强[5]。在对校企合作培养人才的研究中,一些学者关注到了开放式自主创新问题,如吕璞认为必须建立合理有效的惩罚机制,避免校企委托代理方的机会主义行为,这样才能使校企双方都从合作中受益[6]。吴元欣等认为,基于专业探索建设“校校企”合作联盟育人新形式,面向区域经济社会发展需要培养高素质应用型人才[7]。冯海燕认为,高校与企业资金投入不足、创新激励机制和利益分配机制不健全是目前影响创新性创业人才培养的关键因素[8]。另外,颜楚华指出校企合作保障机制的完善是校企合作实现高技能人才培养目标的根本途径[9]。张沁则认为校企合作是提高学生综合素质和就业竞争力的根本[10]。

综上所述,校企合作人才培养体制机制问题受到了广泛的关注。目前的研究较多从校企合作联盟、师资队伍建设、创新大学培养体系构建等方面来探讨如何推动协同创新以提升人才培养质量的问题。协同创新人才培养模式的研究虽然被一些学者提及,但只涉及高校培养体系不适应企业现实需求方面的论述,对于协同培养创新型人才模式及其适用情况和创业教育实践平台建设的模式等缺乏深入研究。

在这种背景下,探索高校与企业协同培养创新人才模式势在必行。本文通过实地调研上海商学院、华东政法大学以及华东师范大学三所高校在创新型人才培养方面的经验,探索高校与企业协同培养创新型人才实践平台的建设,对推动校企合作向着互利共赢并实现长期可持续的方向发展,完善新形势下校企合作培养教育体系,提升人才培养质量,具有十分重要的现实意义。

一、校企协同培养创新型人才的模式分析

探讨校企合作实践平台建设的具体模式,分析不同资源状况下的协同培养创新人才的实际效果,对从宏观层面认知大学创新人才培养的效率和质量显得尤为必要。目前调研的三所高校在校企合作方面主要有以下四种合作模式。

(一)建立实习基地

校企合作的实习基地一般包括两方面:一种是校内实习基地,一种是校外实习基地。两者之间的区别在于运作机制不一样。校内实习基地主要是采用企业以捐赠的形式给学校资金或者仪器设备,采取企业冠名的方法,挂牌成立以企业命名的实验室或实习基地,此种形式的校内实习基地的管理方主要是在高校一方,企业对实验室或实习基地的监督时间节点多数在基地建立之初。企业冠名的实习基地对于企业的好处是推广了企业的产品,同时树立了企业良好的社会形象。校外实习基地的建立则采用企业的生产车间或公司作为学生的实习场所。一般情况下,双方合作的基础在于合作可以实现双赢。高校与企业合作的动力在于企业可以解决高校对实习场地的需求,让学生学到具体的操作知识和技能,快速了解企业的操作流程、制度规章以及技术要求。相比较而言,企业愿意合作的主要因素是在学生实习的过程中发现潜在的员工,物色企业需要的创新性人才,以解决企业的用工需求。上海商学院就属于典型的例子。这两种实习基地的建立需要企业和高校明确各自的责任和义务,制定科学的实习制度规章,以保障高校学生的实习效果以及企业的长远利益。

(二)建立产学研合作基地

高校和企业建立产学研基地,合作进行产业技术研发,是企业适应外界激烈竞争环境的现实需要。尤其是在互联网快速发展的当代,产品的更新换代速度比之前要快很多,技术升级的周期比之前更短。大型企业由于资金实力雄厚,一般都会成立技术研发部门,聘请科研人员开展技术研发。而很多中小企业由于自身资源的约束,没有能力组建研究机构,特别是当研发的领域较多,而且费用较高时,企业就会主动委托高校帮助企业开展科研活动。高校凭借先进的实验设备和高水平的研发人员,较好地弥补了中小企业在资源和资金等方面的不足;企业作为市场中追逐利益最大化的客体,谨慎选择合作高校,投入最少的研发资源和资金以获得最大的技术产出成为他们的最优选择。高校作为合作方,获得企业提供的经费,独立完成企业委托的实验项目,最终研究成果和技术归企业,高校获得研发收益。调研过程中发现华东政法大学和华东师范大学对这种合作模式较为推崇。此种合作较多存在于211高校和985高校,双方合作对于高校培养研究生的科研能力有很大的帮助,但是对于提高创新创业型人才培养质量的作用不大。

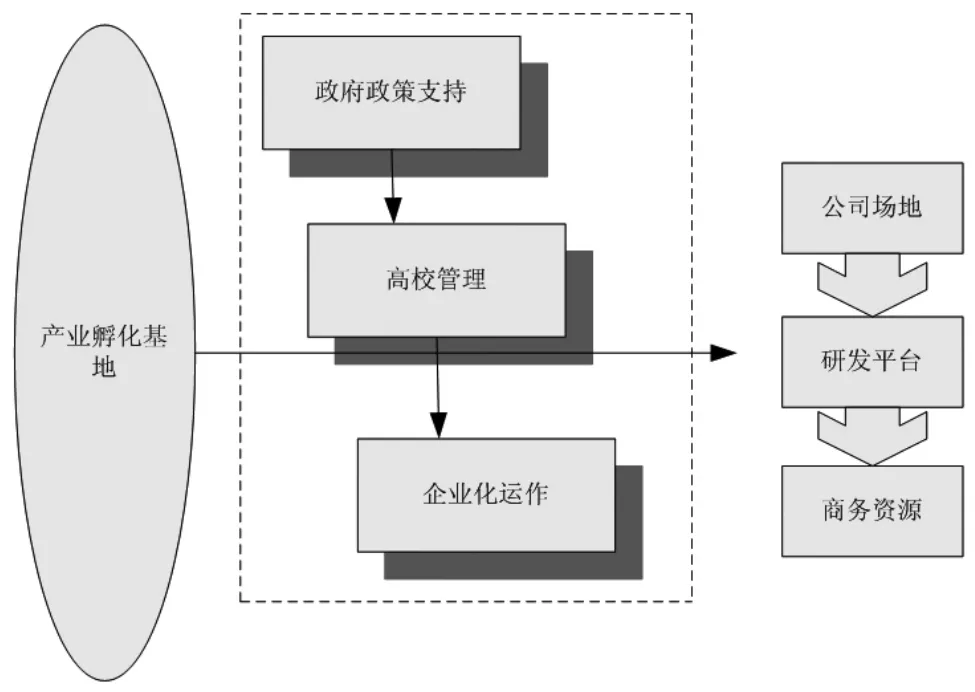

(三)政府行政导向下建立大学生创新创业孵化基地

大学生创业孵化基地是政府、高校与企业三者协作,为大学生创业提供办公场地、政策支持、优质服务的组织。在当前大学生就业形势不好的情况下,建立大学生创业孵化基地,可以提升大学生就业能力和创业成功率。它是集高校管理、政府政策支持和企业化运作于一体的有机结合,目的是解决大学生在创业路上的困难,为大学生创业提供技术、商务和融资服务(见图1)。通过培养大学生创新性的项目,让其逐渐适应激烈的市场竞争,以此激发大学生创业热情并为区域经济发展做出贡献。这一模式的成功需要政府、高校和企业三者之间的协同配合,充分发挥各自的功能,排除大学生创业路上的不利因素。这种合作模式在三所高校中都存在。对政府来说,主要是为大学生创业提供制度保障和政策支持,特别是税收和资金支持,降低企业的运营成本,为企业的发展创造良好的政策环境。对高校来说,通过入驻大学生创业孵化联盟基地,可以增强学生的创新能力和创业氛围,让大学生短期内快速适应真实的创业环境,加快高校的科技成果转化,实现创新性实验和成果的推广,解决科学研究实际应用最后一公里的问题,助推企业技术升级。

(四)双导师合作培养模式

双导师合作培养学生模式最早来源于英国牛津大学,是在校企合作深度融合的基础上,以学生为主体,通过为学生配备校内导师和校外导师的方法,促进学生专业能力、实践能力以及社会适应能力的提高而推广的一种人才教育管理方法(见图2)。校内导师的主要职责是对学生在校的毕业设计、创新性实验项目报告撰写以及就业指导做一个纲领性的引导。校外导师则主要偏向于对学生的实践能力、社会能力以及管理组织能力的培养,同时在毕业选题时指导学生选择与企业经营相关的主题。此种合作模式以培养大学生适应市场环境和满足行业需要为目标。校企合作中政府、企业和高校三者共同参与,相互协同,成为提高大学生创新创业质量和效率的有效手段。双导师合作培养模式在上海商学院推广使用较多,其他两所高校只是部分专业采用了此种模式培养学生。存在这种差异性的主要原因可能是上海商学院的专业偏向于经济管理学科。当然,此种模式运作的基础是校内合作导师和校外合作导师要互动沟通,共同拟定学生的培养方案。

图1 产业孵化基地运行机制图

二、校企合作运作管理存在的主要问题

(一)高校人才培养方案严重脱离企业的实际需要

中国经济的高速发展,使得高校按照以往实际情况制定的人才培养方案不能适应经济发展的现实需求[11],尤其是高校人才培养方案的修改涉及教学主体的利益,削减任何一个教师课时工作量都会引来当事人的强烈反对,客观上导致高校人才培养方案远远不能适应当前企业经济发展的实际需要。高校人才培养如何适应未来经济的发展趋势,因势利导调整培养方案,切实做好创新创业型人才的培养成为高校需要面对的严峻问题。以往大学培养学生是按照精英教育的导向来制定培养方案,重视学生理论知识的指导以及学生综合能力的提高,对于学生的创新创业教育培养相对不足。然而,在互联网信息时代背景下,大学生获取信息能力、创新能力已成为各类专业人才必备的基本能力之一。当高校传授的知识和能力不能满足其内在欲望时,他们首先会将这种不满情绪向学校发泄。因而,高校人才培养方案的制定需要与时俱进,在科学论证的基础上,学习发达地区高校人才培养方案的先进经验,明确专业培养目标,以满足企业对高校培养人才的质量要求。

(二)企业参与合作的动力不足

只有满足了双方利益诉求的校企合作,才是积极有效的。但是现状是高校一厢情愿,企业的合作意愿不强。校企合作的初衷是希望调动两者的积极性,发挥各自的优势资源,以促进高校人才培养和科学研究的提升和企业技术的优化升级。企业行为的逐利性与高校培养人才的公益性导致了两者合作过程中存在动力不足。通常条件下,企业认为校企合作可以为自己带来人才和技术的支持,所以才会有兴趣和有精力参与校企合作。当校企合作对企业生产和管理内部秩序造成影响时,他们的合作意愿就会迅速降低。而高校在合作过程中的不规范以及流于形式的操作方法,也使得企业不愿意参与这种浅层次的合作。

(三)高校和企业合作考核标准不一致

高校教师作为校企合作的重要主体,他们的积极性在很大程度上影响到校企合作的广度和深度。可是,目前高校的职称评审、奖惩制度以及考核机制偏向于科学研究。在有限的时间内完成教学任务和行政事务已经让广大教师身心疲惫,在这种情况下,激励教师投身于校企合作,培养学生的创新性能力几乎不可能。企业作为市场主体的主要参与者,通过合作能否获得核心技术、人才资源以及政策支持成为他们考虑的唯一出发点。当企业认为这种合作付出的成本超过带来的收益时,企业领导者就不会主动参与到校企合作中来,也就不会在校企合作中投入更多的资源。正是高校和企业考量标准的不一致导致了双方对于校企合作培养创新性人才的积极性不高。因此,如何调动高校和教师的积极性,制定合理的人才考核措施,是保障校企合作顺利推进的着力点。

(四)创新型人才培养的质量不高

人才培养质量的逐年下滑,不仅会影响到高校未来的招生数量,而且会对高校整体的办学实力造成一定的影响。教育部公布的211高校和985高校凭借较好的政策、资金支持,在创新型人才培养方面的投入相比地方高校高很多,使得其培养的创新型人才得到广泛的社会认可。但是,占高校总数95%的普通高校由于地理位置、专业设置以及政策等方面的限制,并没有将创新型人才的培养放在重要地位[12]。当高校实施创新性人才培养方案需要以企业为依托时,企业往往不愿意参与到高校低效的管理流程中来。企业作为培养大学生创新性能力的重要载体,其市场经济为导向的企业文化,可以帮助高校提升创新性人才培养的质量。只要这种校企合作对于企业来说是互利共赢的,那么企业参与培养高素质创新性人才的机制就可以建立起来。

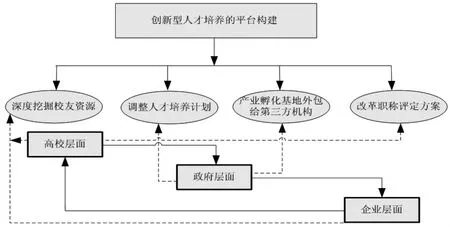

三、校企协同培养创新人才平台的构建

针对校企合作培养创新性人才过程中出现的驱动力不足、培养质量低下以及与实际经济发展不适应的现象,基于校企合作优质资源互补、互利共赢的目标,合理搭建培养创新型人才的实践平台成为当下提高校企联合培养质量和效率的关键。人才培养平台的构建(见图3)可以从以下四个方面入手:

(一)搭建大学校友会平台,挖掘校企合作的资源

大学作为高等教育的组成部分,在长期的办学历程中,培养了很多杰出人才。他们中有一批人已经成为某一行业的领导或者中高层管理干部,这为校企合作打下了良好基础[13]。高校如何搭建大学校友会平台,深度开发校企合作的资源,创新人才培养的模式,成为高校需要高度重视的事宜。大学培养出来的杰出校友,不管是从获取市场经济效益出发,还是从肩负社会责任的角度考虑,他们都十分愿意配合母校开展校企合作。挖掘校友作为合作的对象,结合校友公司的专业特点,高校需要完善自身专业建设,让企业和高校之间合作能找到利益共同点。

图3 创新型人才培养的平台构建图

(二)与合作企业充分沟通,完善人才培养方案

高校和企业之间的良好沟通,是校企合作突破短期的、间断特性的有效手段。高校和企业之间所属行业系统的不同,使得两者在管理机制和价值取向存在很大的差异。两者之间需求不同,信息沟通不充分,就会导致两者合作的政策保障措施不完善。校企合作中普遍现象是高校主动寻求企业合作,以适应高校改革和发展的需要,企业主动合作的意愿则不高。因此,高校和企业要想找到合适的合作渠道,实现优势资源互补和互利共赢,就需要企业从战略角度出发,分析外界市场环境的变化、企业所处行业科技的进步以及企业发展过程中急需的高素质人才问题。高校作为人才的培养方和供应方,按照企业的实际需要,修订和完善高校人才培养方案,降低企业合作的风险,解决企业不愿参与校企合作的后顾之忧。

(三)充分利用市场手段,将产业孵化基地外包给第三方

政府牵手搭桥,将企业和高校集中在特定的产业园区,给双方提供政策支持和管理服务,形成产业孵化基地,这是当前最为普遍校企合作的模式。此种模式是为了解决企业和高校之间信息沟通不畅,以提高大学生创新创业的成功率,让学生适应社会实践环境和直面创新性创业的挑战[14]。在实际的管理过程中,政府行政主导的产业孵化基地出现配套服务滞后、办事效率低下等现象,对高校和企业联合培养人才造成不好的社会影响,挫伤了两者合作的积极性。产业孵化基地的设立,本身就是为了集中优势资源促进技术创新和人才的快速成长,当这一运行机制不能有效满足企业和高校的实际需要时,产业孵化基地就成为无效的组织。所以,要想使得产业孵化基地真正地服务于产业经济、促进高校创新创业型人才的培养,就应该让其成为市场环境中的经济主体。而要实现资源的高效利用和办事效率的提升,最有效的办法是引进硅谷产业园的经验,将产业孵化基地的运作和管理外包给第三方机构,政府则主要提供资金支持,具体的管理按照企业化的运行规则,让高校和企业在产业孵化基地中真正受益。

(四)促进高校职称改革,提高校企合作的效率

高校教师在校企合作中积极性不高的主要原因是目前高校的职称评定偏向于科研,教学评分所占权重比较低,高校教师只能将有限的时间和精力花在跑项目搞科研上面,对校企合作的积极性不高。在高校求生存图发展的新业态下,校企合作作为高校提升大学生培养质量和效率的重要手段,必须结合高校的办学理念,从顶层设计出发,修订高校职称评定文件,使高校教师从事校企合作的权重与科研的权重相同,才能突破高校教师进行校企合作活动积极性不高的局面。企业在培养高校学生创新性思维、管理理念以及实际操作等方面有着独特的优势。高校联合企业申请国家的政策性资金支持,如校企联合培养专项基金、产学研合作税收减免等,对提高企业合作的积极性有重要作用。只有高校和企业两者之间形成合力,才能有效提高校企合作的效率。

四、结语

文章探讨上海三所高校与企业合作培养创新型人才模式,分析创新型人才培养模式运作及管理的方式,为高校校企合作培养创新型人才的平台建设,提供了策略性意见。研究发现校企合作意愿和效率低下的主要原因:一方面是由于双方未能很好地找到利益共同点,形成合力,实现互利共赢;另一方面是政府制定的校企合作的激励机制未能充分调动双方的积极性。高校和企业联合培养创新性人才可以在某种程度上实现教学和科学技术研究的良性发展,为企业的健康发展提供高层次的创新性人才,促进大学生创新性能力的提高。

[1]MOTOHASHI K.University-industry collaborations in Japan:the role of new technology-based firms in transforming the National Innovation System[J].Research Policy,2005(5):583-594.

[2]CHESBROUGH H W.Open innovation:the new imperative for creating and profiting from technology[M].Boston:Harvard Business School Press,2006:86-88.

[3]BELDERBOS R,CARREE M,LOKSHIN B,et al.Inter-temporal patterns of R&D collaboration and innovative performance[J].Journal of Technology Transfer,2015(1):123-137.

[4]崔永华,高迎爽.行动者网络理论视角下的高职校企合作研究[J].教育发展研究,2013(5):32-37.

[5]陈新民.新建本科院校校企合作中的问题与对策[J].中国大学教学,2013(7):18-20.

[6]吕璞,林莉.开放式自主创新背景下校企合作模型及仿真[J].科技进步与对策,2012(22):112-117.

[7]吴元欣,王存文.依托专业校企合作联盟 创新应用型人才培养模式[J].中国大学教学,2012(9):75-77.

[8]冯海燕.高校与企业产学研合作机制创新研究[J].中国高教研究,2014(8):74-78.

[9]颜楚华,王章华,邓青云.政府主导 学校主体 企业主动——构建校企合作保障机制的思考[J].中国高教研究,2011(4):80-82.

[10]张沁,邵腾伟.校企合作模式初探——以重庆文理学院体育学院与永川美康美容医院合作为例[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2011(2):112-116.

[11]竺柏康,石一民.地方高校专业实践教学体系建设中的校企合作机制探索[J].高等工程教育研究,2012(6):136-138.

[12]黄中华,谢雅,黄峰.抢抓协同创新发展机遇 推进地方高校快速发展[J].当代教育理论与实践,2016(9):110-112.

[13]易兵,曾永卫.校企联合培养“卓越工程师”新机制研究[J].中国大学教学,2015(10):21-24.

[14]金玲,殷春华.大学生创新创业孵化基地建设模式研究[J].中国高校科技,2015(4):85-86.