“一带一路”背景下地方文化协同创新模式研究

2018-06-04卢舜英

郑 炜 ,卢舜英

(1.河海大学商学院,江苏南京210098;2.韩山师范学院潮州师范分院公共教育部,广东潮州521000)

一、引言

“一带一路”建设是我国融入全球化共享资源的重要选择,其实质是结文明之友,筑共荣之桥。地方文化作为地方人民与外界心灵沟通的桥梁,对推动我国文明融入世界文明、参与世界文明建设发挥着极其重要的作用。在“一带一路”建设的大环境下,由于社会各组织边界资源趋于模糊化,由此带来了不同组织间的差别,地方文化建设也不例外。因而,在地方文化建设过程中,对参与建设的各子系统,应尽快构建地方文化可持续发展的创新模式,即通过构建各组织间的战略协同、组织协同和技术协同模式,以获得超越各组织间子系统的作用而形成整个系统的最优模式,也就是地方文化协同发展体系,以推动地方文化协同创新,提升地方文化价值品味,创造更符合地方社会发展需要及地方人民生产生活需求的地方文化协同发展体系,实现地方文化建设的整体优化,促进地方社会、经济和人文等迅速发展,提升地方文化的国内国际影响力及竞争力。

目前对“一带一路”背景下的地方文化协同创新研究较少。郑志来通过“一带一路”重塑省际间“一带一路”发展新路径[1];任维德通过“一带一路”提出府际合作创新的路径及其保障[2];吴军、魏安喜结合“一带一路”政策研究区域经济空间相关性的趋势分解及影响因素[3];柳建文提出加强地方城镇化发展与“一带一路”之间的衔接与配合,促进城市和城市群的发展[4]。本文结合当前地方文化建设的实际情况和相关理论研究,探索在“一带一路”背景下构建地方文化协同的创新模式,即以地方文化建设为中心,依据地方文化自身特点和优势,通过政府、学校、社区、大众媒介、企业等地方文化建设主体间的动态关系,形成优势突出、多主体协同的创新模式。

二、构建“一带一路”背景下地方文化协同创新的重要内涵

地方文化是指区域人民在生活中逐步形成和世代传承下来的生活作风、生活习惯和生活样式的综合,是地方发展到一定历史阶段的产物,可以说是地方文明的象征。如粤东优越的地理位置和独特的人文资源造就了潮汕人民引以为豪的魅力四射的城市文化品格,素有 “婚纱名城”“中国瓷都”“工艺美术城”等之称,名人有国学大师饶宗颐、华人首富李嘉诚、泰国盘谷银行陈弼臣、新加坡大华银行连瀛洲等。然而,地区若要充分发挥资源优势和历史文化特色,积极参与“一带一路”建设,进一步扩大经贸投资,深化人文交流,就应充分发挥多主体、多层次、多维度协同创新地方文化对外的影响力,使地方文化以其独特的魅力面向世界。

(一)协同创新是构建“一带一路”背景下地方文化的新途径

对协同创新,专家学者有过一定的研究,如对协同创新模式的研究,Rehm曾通过协同创新模式研究其支持组织间网络协同的互补性[5]。Dilger则运用协调创新模式分析公众参与社会治理的意识和监管变化形势[6]。又如对于协同创新机制的研究,Yoon用构建协同创新机制创造激励国家或区域创新体系的动态环境,进而推动国家与外界之间的关系[7-8]。而对于如何运用协同创新模型构建“一带一路”背景下的地方文化建设,研究则甚少。本文以“一带一路”为研究背景,以地方文化为研究对象,以多主体协同创新结构和流程为研究内容,将各参与主体看作是“一带一路”下地方文化建设系统的子系统,通过研究各个子系统之间的联结关系,以揭示地方文化内部的协调方式与整体绩效,从而为研究地方文化的传承发展模式提供新的理论支撑。

(二)文化自信是寻求和实现“一带一路”背景下的新成长

地方文化自信是地方人民基于当地生活环境在文明进步中地位、作用的巩固和对文化意识的坚定信念,充分肯定地方传统的价值追求。首先,地方文化代代相传,发扬光大,是繁衍、生存的根本,是地方文化可持续发展的保证。其次,当地人民对地方文化的认同,可以说是从个体生活单位的小家到小宗祠为中心的大家,再到以大宗祠为标识的家族,甚至到大姓氏,再到整个大区域,都具有大同小异规则。比如潮汕林氏要求后代继承林大钦状元的治学之风,杨氏以“四知传家”为标榜,等等;又如在地方随处可见的大夫第、儒林第、簪缨世家为门楣的人家,就是将其优秀文化灌输于家族子弟的头脑中,做任何事都必须先有家族优良观念。第三,历史文化、地缘政治等因素,潮汕海外移民浪潮始于宋朝,伴随着潮汕地区经济的发展繁荣、宋元时期发展海外贸易以及逃避战乱等因素,潮汕人民开始掀起海外移民浪潮,之后包括明朝、清代及近代等,形成了历史长久、人数众多、分布广泛的地方海外移民的特点。目前,海外潮汕人遍布世界四十多个国家和地区,这意味着地方文化不只是生存于地方,而且还生存于全世界,更确切地说,地方文化具有一定的外延性和包容性。正是由于这种文化自信,才使地方文化在漫长的历史演进中始终保持生机与活力,寻求和实现着可持续的发展。

(三)“人化协同”是“一带一路”背景下地方文化困境的新动态

“人化协同”指的是人和文化的协调关系,其中侧重于通过人的意志改变道德的观念,以满足人的生活和工作需要。当前,个人主义、享乐主义、拜金主义和自私自利等不良社会思潮,冲击着地方传统文化的良好氛围,对社会道德环境造成不良影响,使人们对文化的理性认知不完善,有时甚至偏离了家庭、社会和国家的价值方向。可见,建设思维下的地方文化,其过程是静态的。另一方面,文化是需要经历较长时间的教育宣传和千千万万家庭成员的世代坚守,由于大部分地区一直居于封闭性管理,创新的协同工作也是集中在狭窄的范围。如日常生活中,当地人对乡音执着的这种观念,不利于地方文化的融合和沟通;虽然地方文化具有崇尚儒雅、敢闯善谋和孝礼教化的优点,但重视乡情亲情情结而由此延伸形成封闭性的氛围,不太重视地方文化长效动力保障。这无疑严重地影响当地经济、政治和文化的生长发育,更严重地影响了重新焕发的当代文化活力。因此,必须通过多主体“人化协同”,相互监督、相互促进,突破传统地方文化发展的困境。

三、地方文化协同创新模式构建的理论基础

“一带一路”是开放合作和谐包容的互利共赢之路,是文化交融共同发展之路。协同创新模式不仅能增进地方文化与外界的优势互补,而且能使地方文化走向世界,达成团结一致、共同发展的共识。“一带一路”背景下的地方文化建设,许多交叉地带还需要多方主体进一步探索和完善。

(一)地方文化协同创新模式的目的与原则

协同创新模式的目的主要就是资源共享[9],突破陈旧地方文化建设模式。如潮汕文化具有崇尚儒雅、革故鼎新、砥砺奋进、自强不息、善谋实干、孝礼教化的优良传统[10]。这些文化资源虽产生于不同的系统,但性质都比较接近。从地方文化资源共享角度看,与外界地域资源已越来越模糊,而且各地区发展的不同导致局部资源出现稀缺和不对称,早已产生了资源共享需求。资源共享的目的就是在边界模糊化情况下,解决局部资源的稀缺性,而使资源在不同组织或主体间相互学习,相互整合,使整体达到均衡协调对称状态。建设“一带一路”,打造人类命运共同体,也即对于外来文明不是拒绝、冲突,而是要达到资源共享,求同存异的目的。

协同创新模式的原则。由于地方文化资源的复杂性,如潮汕三市的区镇,甚至到村的层面上都各自具有独特的风俗习惯,因此,在研究过程中只能删繁就简,建立能够直观反映地方文化建设主要因素的动态模式。地方文化协调创新模式主要需考虑以下几个原则:第一,系统性原则。从系统论的角度,充分考虑地方文化各种因素的影响,以保证资源模式的完整性和合理性。第二,相关性原则。围绕以地方文化建设为核心的主要运作主体进行研究。第三,直观性原则。尽量保持简易模式和易于理解模型。第四,针对性原则。结合地方文化现状,摒弃无关紧要和干扰性的信息,突出针对多主体资源的合理配置目标来加以分析。此外,地方文化协同创新模式的原则还必须满足模式的普遍性、信息的系统性、数据与知识的共享性等要求。

(二)地方文化协同创新模式原理

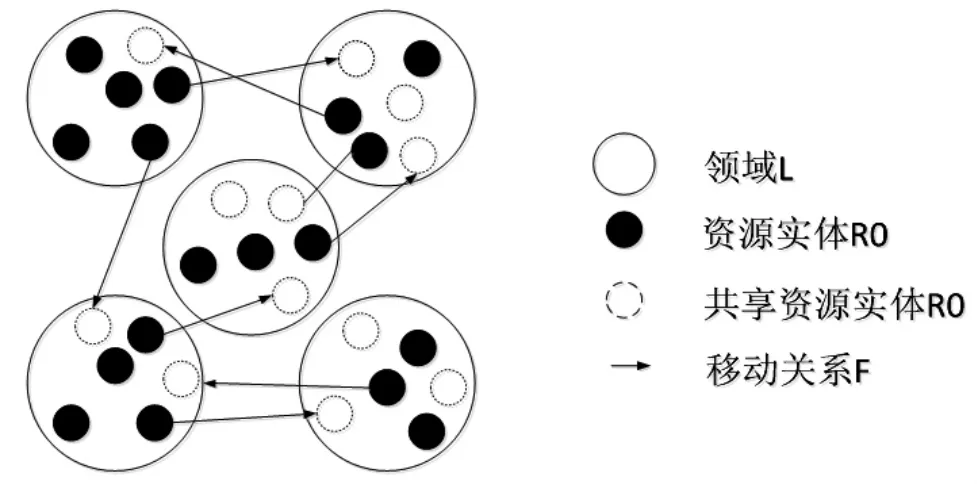

围绕“一带一路”背景下地方文化建设的多主体,构建多主体共享资源网络模式(如图1所示)。该模式(Mesh Model for Distributed Resources,简称为MDR)是一个三元素组合,MDR={L,R,F}[11]。其中,L,R,F各指领域集、资源集和移动关系集。

图1 多主体共享资源网络模式

1.界定

界定1 领域(Location,简称L)是地方文化的集合,也就是资源所在领域,包括位置、组织、系统,表达为 L={L1,L2,…,Ln}。

资源集R是模式所描述的资源共享领域中所有资源的集合,用来完成某一任务的具体资源为R1,与具体领域无关。同一资源可能由不同领域给予,因此需要导入资源实体的概念。

界定2 资源实体(Resource Object,RO)是指领域的实例资源。ROij指某一领域Lj所拥有资源Ri,ROij是一个三元组合(ROij=<Ri,Lj,S>),S 为资源实体的形式变量。当S=0 时,ROij为开放模式;当S=1时,ROij为占有模式;当S=-1时,ROij为暂停模式。

界定3 共享资源实体(Sharing Resource Object,SRO)是指与其他领域共享本领域的资源实体。用SROijk表示某一资源实体ROij被领域Lk所共享,SROijk是一个三元组SROijk=<Ri,Lj,Lk>。

界定4 移动关系(Moving Relationship,MR)是指领域的资源实体被另一领域使用,具有共享关系。将领域 Lj拥有的资源 Ri被 L 共享的关系 Fijk表示为 Fijk=F(Ri,Lj,Lk,Rt),其中 Rt为移动类型,如复制和学习。Fijk是从ROij到SROijk的有向弧,即Fijk=R<ROij,SROijk>。

界定5 资源池(Resource Pool)是MR所描述的某一资源共享状态下,所有领域所拥有的同一资源 Rm 的资源实体集合。假设领域 Li,Lj,…,Lk 拥有的资源 Rm,则 Rm={REmi,REmj,…,REmk},其中 ROmi·RM=ROmj·RM=···=ROmk·RM。

2.规则

规则1 若资源RM为不可复制资源,则在同一时间段,REmi只能被一个领域占用,即只有一个SREmij与REm对应,否则会产生资源冲突。也就是说,对于不可复制资源Rm,只有REmi·s=0时,REmi才能被移动。

规则2 无论REmi是否被占用,如果REmi·s=-1时,也就是REmi处于停用状态,则REmi不能被迁移。

规则3 同一时间段内,可共享资源可以发生多次移动,受不同的领域共同享用。

(三)地方文化协同创新模式运行逻辑

地方文化协同创新模式是一个动态复杂的系统,作者结合上述原理将该模式通过运行逻辑图的形式加以说明(如图2所示)。

图2 地方文化协同创新模式运行逻辑图

1.地方文化是否具备协同创新条件

首先,识别与判断构建主体。从地方文化建设内外部系统中搜集与创新相关信息,剔除与创新模式无关的信息,对有效信息进行挖掘、合并和规整,并转化为系统可识别的信息;其次,明确“一带一路”建设方向,顺应世界多极化、经济全球化和文化多样化的潮流,使地方文化建设在发展理念和价值观上形成共识;再次,各主体要认真解读地方文化内涵、传播地方文化精神正能量,衡量其创新现状对社会经济效益的贡献,并将其结果反馈于各主体,由各主体协作管理,且对地方文化建设进行绩效评估。最后,依据创新任务的复杂程度、创新主体的合作能力、创新类型的综合数量、创新活动的模式质量等指标来判定是否需要进行协同创新。如果是,则转入下一环节;如果否,则回到识别多主体环节。

2.协同创新地方文化建设

与传统协同模式不同的是,现代协同创新模式是内外部融合的网络状创新,而传统模式是内部协调的单一创新。现代的协同创新需要被分解成若干个独立环节(如图2的P1,P2...Pn分别指不同的协同创新环节),在每个创新环节中,都需要有若干个系统(主要包括学校、社区、政府、大众媒体、企业)同时进行创新活动,且各都是一个独立的主体。这些系统都具备相应的关键能力和资源,在每个环节上都能开展创新和探究活动。在此基础上,通过系统汇聚与评判,挑选出最具创新能力的部分,即图中阴影,形成协同创新模式以弘扬优秀地方文化传统,满足地方人民的精神需求,从而获得具有创新型的“地方色彩”文化建设。从图2的整个系统可看出,各主体之间通过共享资源进行学习、反馈与修正自身的思路和行为,可大幅提升创新效率和降低创新风险。

3.创新深化地方文化建设升级

在协同创新的过程中,各主体是在统一的规则指导下完成地方文化建设创新任务。当地方文化协同创新模式获得绩效时,这种规则就会被纳入成功经验并加以巩固与延续,但随着时间推移,它有可能逐渐成为一种“教条”性质,对于后续重大变革十分不利。因此,多主体对创新深化模式还有一个任务就是解决规则(标准、准则等)的固定性评估、修正、革新、突破和重构问题。也可以说,当旧的规则不符合时代发展时,就要循环创新深化地方文化建设模式,重新设计规则,如此周而复始,地方文化才得以优化和螺旋式上升发展。

四、基于多主体的地方文化建设协同创新模式重点工作策略

当前政府、学校、社区、大众媒体和企业共同构成了地方文化建设的核心主体,相互之间只有协同合作、彼此支持才能为地方文化的纵深发展创造有利条件。从现状分析,政府虽然是地方文化建设的重要支柱,但因相关政策机制不完善,在长效文化建设中功能发挥总是捉襟见肘;学校虽然处于地方文化建设的主导,但并不是唯一的教育者,不能挤占媒体和社区等的地位,取代他们的功能;社区虽然占据地方文化建设的优势,但由于面对人群有限,受社会环境制约,仍无法充分激发地方文化活力;媒体虽然是地方文化建设的主渠道,但受新媒体时代冲击,地方文化建设如何实现多媒体的优势互补仍需思考;企业是地方文化建设的助力,因内外动力的缺乏,热情不足,企业参与仍需有效引导。由此可见,单一提高某一类主体的参与程度并不易于推动整个地方文化建设上新台阶。只有推动多主体间互相渗透,规避各自缺陷,实现优势互补,达成彼此间的信任和平衡关系,以此来构建分布均衡的地方文化建设网络,才能实现地方文化的可持续发展。同时,由于各主体自身的区位条件、硬件设施和人员投入等方面的差异,不同区域应因地制宜,从实际出发,重点依托各主体,形成重点突出、特点显著的地方文化建设工作新局面。

基于五类主体各自属性及其在地方文化建设中发挥作用的差异,笔者认为应该构建地方文化多主体协同工作模式(如图3所示)。

图3 “一带一路”背景下的多主体地方文化建设协同创新模式

抓住“一带一路”建设的机遇,推动多主体协同创新的地方文化建设模式,不仅要着力总结地方悠久的历史文明及文化精神遗产,还要重视当代地方文化的理论与实践,提炼地方特色,把握历史传承与现代精神的关联,只有这样才能准确、贴切地传承和建构当代语境下的地方文化,进一步提升地方文化品位和文化形象,为地方加快对外开放注入崭新的文化元素。协调创新模式工作主要应加强以下三个方面:

(一)汇聚优质资源,强化协同创新理论基础

协同创新模式就是汇聚丰富的优质资源,其类型包括政府资源、学校资源、大众媒体资源、社区资源和企业资源等。尤其是各协同单位已具备特色地方文化建设条件,将会在进一步诠释和弘扬地方文化中发挥重要作用。一带一路背景下地方文化建设需针对地方群众的需求和习惯,结合当今科技发展成就和趋势,五类主体协同合作,共同推进:一是地方政府创新整合地方文化资源,设立文化建设激励机制,要求内容明确,界限清晰,为其营造良好的文化环境支持;二是学校加强地方文化教育,深化地方文化教育的有效方法,特别是借助学校思想教育资源,建立一套完善的地方文化教育理论体系;三是社区积极开展居民需求调查,汇集群众生活资源需求资料,落实地方文化的基础性、原创性创新,丰富地方文化理论基础;四是大众媒介为地方文化教育发展带来了前所未有的挑战。为了追求宣传效果的最大化,需要整合报纸、广播、电视、网络以及微博、微信等媒介的综合效应,达到一种全天、全域和全民的互动传播优势,使所倡导的优良地方文化深入人心,进而产生潜移默化的效果;五是企业是聚集地方劳动力市场的主体,更要善于融入地方文化社会交流平台,将自身文化资源与地方文化资源相互融合,形成文化产业创新平台。

(二)重视文化活动,完善地方文化建设载体

好的文化培育不仅需要持之以恒,更需要不断地完善文化建设载体。地方文化是一种无形的文化,需要借助载体来表现。多主体要结合工作实际,借助地方文化现有载体,开展、传承、建设好文化系列活动,将地方文化内涵内化于心、外化于行。一是文化发展具有很强的公益性,这与政府提供公共资源、保障基础设施建设的基本职能高度一致,政府必须给予一定的政策和财政支持,扶植更多社会组织,如地方非物质文化遗产等;制定《地方文化活动基础设施发展规划》,规范各类设施建设标准、功能定位、规模和建设方式等,以此保障地方文化建设的科学合理性;二是学校要充分利用教育教学设施,定期或不定期向学生开展各类活动,如讲座、诗歌会等,为学生创办具有地方特色文化、地方音乐舞蹈文化、地方道德文化培训基地等,以此拓展地方文化基础设施平台;三是社区应积极结合地方文化建设搞好文化展览馆、文化长廊、文化活动室等设施建设,丰富地方文化设施类型;四是大众媒体应充分关注公众媒介使用习惯变化,整合运用多种新媒介,吸引更多公众主动关注和学习优秀文化。首先在传播内容上,应加大地方文化融入“一带一路”建设的内容设置;其次在传播手段上,横向整合微信、微博、手机客户端、电视和户外等传播媒介和手段,扩大宣传覆盖面,纵深融合地方文化的宣传和动员效果,让其两者结合的创新实践成为当下实践探索的主要内容;五是企业必须将地方特色纳入企业文化,在运作中将地方文化的内容、形式和载体完美融合升华;传承和创新地方精神,形成崇尚民主、和谐及共赢的企业价值观;落实传统文化的当代表现形式,细化深入全面影响企业员工的工作与生活,全面提升员工队伍的文化素养。

(三)深化合作内容,突出协同创新模式效力

将协同创新模式建成能够彰显地方文化影响力的协同创新模式,要对其进行系统的设计和全面的规划,进一步强化政府部门、学校、大众媒介、社区和企业的协同与合作,努力聚集创新要素和创新资源,构建新型协同创新模式体系,打造地方文化建设重大标志性的研究成果,促进地方文化的发展与繁荣。地方的“封闭式”习惯对于协同创新系统是一个障碍,各主体应充分实现以下合作:一是政府必须以社会主义核心价值观为指导,积极深化拓展地方文化内涵,努力建立一套以围绕地方文化建设为核心,社区文明建设、校园文化建设和行业行风行规建设相互协调为内容的社会主义核心价值观教育动态机制;二是学校应加强地方文化的深度研究,建议成立地方文化研究部门,使其与政府、社区、媒体和企业合作共同协作研究“一带一路”背景下的地方文化建设;三是要让社区明确自己是从群众中来的社会组织,一切的文化活动应更贴近公众,更能反映和符合公众需求。作为政府、学校、媒体和企业之间的桥梁,以服务公众利益为导向,以理智和强制的措施主动吸收更多公众参与,积极培养内生性责任动力,激发广大社区民众参与地方文化建设的强烈热情,加强培育、引导和监管;四是在新媒体环境下,联合政府、学校、社区和企业进一步强化地方优秀文化导向,创新企业文化内涵,整合媒体宣传方式,以此来发挥地方文化的社会践行价值、精神凝聚、文明推动与和谐发展;五是企业应积极配合政府、学校、社区和媒体传承地方优秀文化,紧跟政府政策导向,联合高校建立文化产业人才培育基地,为我国文化产业的发展培育先进的人才,扶持社区做宣传,利用媒体传递自身正能量。

(四)依托“海丝”平台,健全文化输出发展机制

在“一带一路”背景下,推动地方文化对外交流,营造良好的合作关系,地方必须要以身作则,持续强化地方文化发展机制建设,为“一带一路”的文化交流提供良好的条件与保障,从而使地方文化能够在“一带一路”的发展进程中充分发挥“走出去”的作用。第一,政府要加大文化产业发展的资金投入,搭建“一带一路”文化交流产业合作基地。要严把文化产品的质量关,积极引导地方文化产业健康有序发展。第二,学校应以青年群体为核心,加强与各国青年间的交流合作,多途径多方式将地方旅游文化、地方戏剧文化、地方音乐和地方工艺文化等要素融入合作交流之中去,使地方文化随着“一带一路”的深入,开枝散叶,发扬光大。第三,社区要做到用真诚态度感染人、炙热之心打动人,让广大社区群众能够深刻了解“一带一路”沿线国家与地方文化的关联度,树立正确的责任观、价值观与发展观,重塑地方诚信体系,营造一个讲诚信,讲原则的良好社区环境,为“一带一路”文化沟通奠定优质基础。第四,目前传播途径主要强调以官方为主导,传统民间文化机构与国家民众交流形式也较简单。因此,大众媒介必须要符合传统与现代,民族与世界的辩证统一的哲理。在实施国际文化传播和地方精神形象塑造过程中,将本土文化内涵与国际元素完美融合,力争实现技术应用、平台终端、信息交流和人员互动共享,形成数字一体化的对外传播体系,促使地方文化尽快成为世界优秀的文化产品。第五,企业必须要弘扬国际精神,大力开发国际经济技术合作新领域,扩大双边贸易、投资、债券和基础设施建设等合作项目,形成点对点的文化交流与互助的产业基地,打造地方文化的响亮品牌。

五、结语

对“一带一路”背景下的地方文化建设协同创新模式研究,是顺应当代地方的社会发展的迫切需要。第一,是发展社会主义核心价值观体系的内在需要。作为地方文化建设各主体的基本单位构成的网络状,共同包含着文明建设的实践与智慧,所反映的共性就构成了整个社会的价值追求。第二,是迎合当代信息技术蓬勃发展的迫切性要求。随着信息技术的蓬勃发展,给文化建设的互动环境、交流方式和传播效果带来了巨大影响。第三,是凝聚发扬优良社会风尚的决定性需求。把多主体协同作为一种推动力融入地方文化建设中,可进一步推动地方文化建设的深入开展,进而促进文化建设朝着正确的方向不断发展。第四,是贯彻思想道德的言传性教育的实际需要。政府扶持、学校教育、社区治理、媒体传播和行业发展是地方文化建设的五大支柱,对地方人民的成长特别是思想品德的形成和发展具有启蒙性意义。

总之,在“一带一路”背景下的地方文化建设工作中,政府、学校、社区、媒体和企业的边界都是相互开放,相互信任,相互合作,充分发挥各自优势,以地方文化建设架构民心相通的桥梁,逐步把地方塑造成具有高尚人文精神、繁荣文化事业、发达文化产业、浓厚文化氛围和鲜明文化形象的强域,以更好地引领地方经济增长和对外文化贸易。

[1]郑志来.“一带一路”地方战略实施中的问题与融合发展对策[J].理论探索,2016(3):87-92.

[2]任维德.“一带一路”战略下的府际合作创新研究[J].内蒙古社会科学(汉文版),2016(1):1-6.

[3]吴军,魏安喜.区域经济空间相关性的趋势分解及影响因素探析——兼与“一带一路”战略的政策建议[J].经济经纬,2018(1):1-7.

[4]柳建文.机遇、挑战和对策:民族地区如何推进一带一路[J].贵州社会科学,2016(10):127-134.

[5]REHM S V,GOEL L.Using information systems to achieve complementarity in SME innovation networks[J].Information&Management,2016(4):438-451.

[6]DILGER M,JOVANOVIC T,VOIGT K I.Upcrowding energy cooperatives-evaluating new financing and diffusion potentials for energy cooperatives through crowdfunding[C]//International conference on economics and management of networks-Emnet.2015.

[7]YOON J,HAN W P.Triple helix dynamics of South Korea’s innovation system:a network analysis of inter-regional technological collaborations[J].Quality&Quantity,2017(3):1-19.

[8]ØIVIND S,IVANOVA I,LEYDESDORFF L.Decomposing the triple-helix synergy into the regional innovation systems of Norway:firm data and patent networks[J].Quality&Quantity,2016(3):1-26.

[9]MARIANO S,AWAZU Y.The role of collaborative knowledge building in the co-creation of artifacts:influencing factors and propositions[J].Journal of Knowledge Management,2017(2):779-795.

[10]郑炜.社会主义核心价值观融入地方文化的路径研究——以潮汕文化为例[J].社科纵横,2017(6):16-20.

[11]肖希明.文献资源共享:系统、环境与模式研究[D].武汉:武汉大学,1995.

[12]郑炜.21世纪海上丝绸之路背景下的潮商发展战略研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2016(8):72-74.