基于学业质量标准,实施新写作评价

2018-05-30荣维东

荣维东

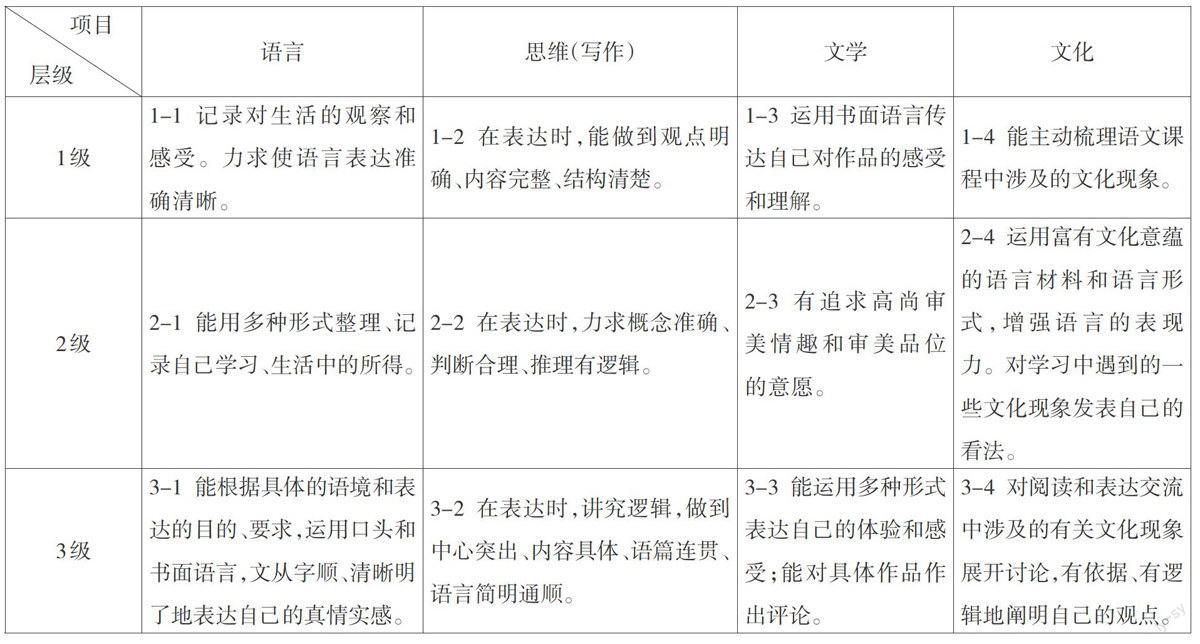

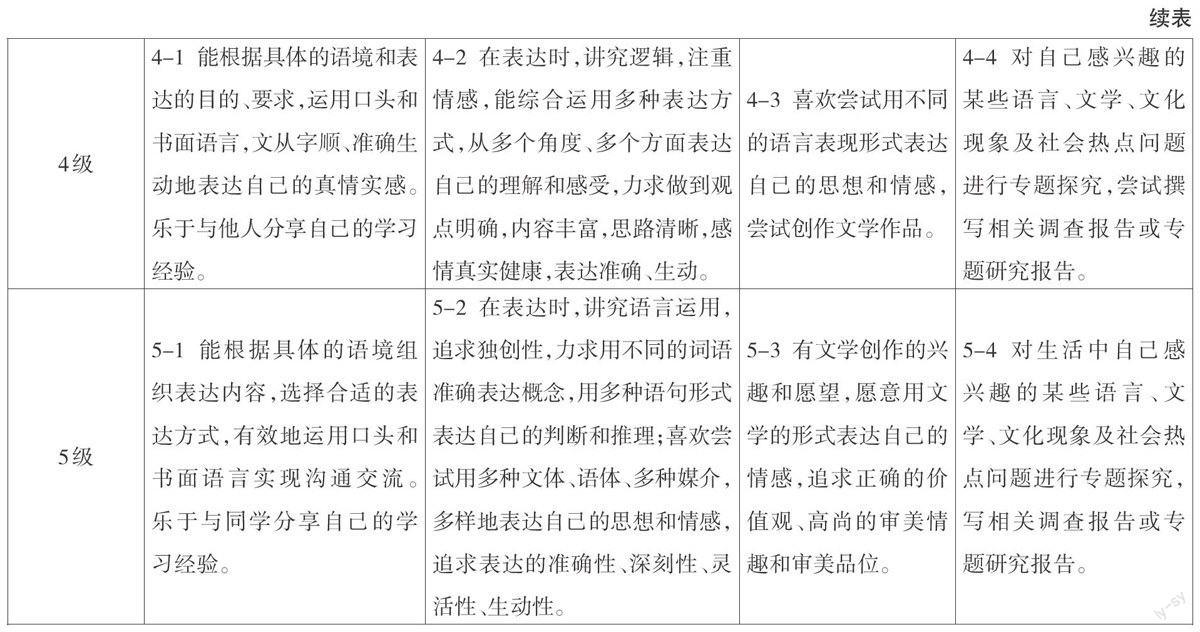

“学业质量标准”是《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)的一个新亮点,它以列表形式呈现了高中生应该达到的学业质量水平和关键能力。语文学业质量标准大致分五个等级,从语言、思维(读写)、文学、文化等四个方面来描绘学业质量特征,其中二级对应于高中学业水平考试,四级对应于高考,这为解决教、学、考分离问题作了一种可贵探索。

尽管新课标基于课程整合思路,没有将写作课程内容单列,但关于写作教、学、考有很多全新内容,而且是比较明确的。这些内容散见于12条课程目标、4个核心素养、18个学习任务群、学习要求,尤其是5级学业质量水平描述以及评价建议和命题考试的要求中。本文主要对新课标中的写作质量标准进行梳理,并对写作评价实施提供一些建议。

一、新课标中的写作内容概述

新课标提出“学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文学习活动,在语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解几个方面都获得进一步的发展”的总目标。写作主要属于“表达与交流”范畴,同时与“语言”“思维”“鉴赏与创造”也密切相关。在12条课程目标中与写作相关的内容有如下几条(摘录序号另加,下同):

(1)根据具体的语言情境和不同的对象,运用口头和书面语言文明得体地进行表达与交流。

(2)在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,丰富自己的经验与语言表达。

(3)发展逻辑思维。能够辨识、分析、比较、归纳和概括基本的语言现象和文学现象,并能有理有据地表达自己的观点和阐述自己的发现;运用基本的语言规律和逻辑规则,判别语言运用的正误,准确、生动、有逻辑地表达自己的认识。

(4)提高语言运用的能力,增强思维的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性。

(5)运用祖国语言文字表达自己的审美体验,表达自己的情感、态度和观念,表现和创造自己心中的美好形象;讲究语言文字表达的效果及关感,具有创新意识。

其中(1)体现了鲜明的交际语境写作理念和语用交流意识;(3)(4)主要体现了对思辨写作的要求;(2)(5)涉及文学鉴赏和文学创意写作的要求。

在必修课程的“学习要求”部分关于写作有如下表述:

(1)多读多想多写,多角度地观察生活……,提高阅读与表达能力。……学会以多种形式表达和交流自己对自然、社会与人生的感受和思考。

(2)自主写作,自由表达,以负责的态度陈述自己的看法,表达真情实感,培育科学理性精神。书面表达观点明确,内容充实,感情真实健康;思路清晰连贯,能围绕中心选取材料,合理安排结构;进一步提高记叙、说明、描写、议论、抒情等基本表达能力,并努力学习综合运用多种表达方式,力求有个性、有创意地表达。能推敲、锤炼语言,表达力求准确、鲜明、生动。学会用现代信息技术辅助交流。能独立修改自己的文章,乐于相互展示和评价写作成果。45分钟能写600字左右的文章。课外练笔不少于2万字。

这是新课标对写作最集中直接的表述。其中(1)主要指明了写作内容的来源,(2)基本延续了传统高中写作对写作态度、观点、内容、思路结构、材料、表达方式、语言、技术、修改等方面的要求。看起来似乎没什么特别之处,其中“负责的态度”“科学理性精神”算是一些新内容。不过将实用写作和文学创意写作杂糅表述,可能会使一线老师误以为每篇文章都应作如此要求,其实每种文体的具体评价指标和标准是各不相同的。

在选择性必修和选修中关于写作有如下要求:“留心观察社会生活,丰富人生体验,有意识地积累写作素材,广泛搜集材料,根据表达需要和体裁要求,尝试多种文本的写作,相互交流。”其中“尝试多种文本的写作”算是一个新内容,但意指模糊,并没有说清楚到底是多种文体类型还是媒介方式。

当然,很多写作要求在18个学习任务群中是比较具体的,有的甚至是全新的,比如涉及的“学习性写作”“实用性写作”,此不赘述。

二、“学业质量”中的写作质量标准分析

新课标关于写作学业质量标准涉及语言、思维(阅读和写作)、文学、文化四个方面,其中以“思维”为主。这是因为写作与“思维品质”“思维方法”关系密切,当然也涉及其他几方面。为清晰起见,列表如下:

从上表我们看出,高中写作评价标准已经发生了一些重要变化:

第一,注重语言表达和写作的“交际语境意识”。高中学业质量标准注重一个人真实的语言应用水平,尤其是语言运用的准确、得体,以及语境意识、合语境表达的考查。我们发现,几乎在标准的各层面都提到语言应用的“语境意识”,如“根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言”“根据具体的语言情境和不同的对象,运用书面语言文明得体地进行表达与交流”。这在3-5级“语言建构与运用”维度中尤其明显。诸如“能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、清晰明了地表达自己的真情实感”(3-1),“能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、准确生动地表达自己的真情实感”(4-1)。这应该是我国语文教育的语言学基础由传统的结构主义(静态)语言观向功能主义语言观转型的一个表现。什么是好的语言?怎么衡量语言的好坏优劣?目前应该认同的一个标准就是:符合具体语境的语言才是好的语言。语言表达是受具体语境制约的,是受读者、角色、文体、语体、场合、文化、政治等因素影响的。没有脱离具体交际(情境)语境、社会历史文化语境的语言表达。语言表达一定是言语人在相关内外语境因素制约下,基于语义联想机制,追求最佳表达效果的遣词造句和意义传达。

第二,具有鲜明的实用写作倾向。新课标在写作类型上明显是以“学业性写作”和“实用类写作”为主。这是一个重大而可喜的变化。各种“学业性写作”如摘要、笔记、小论文等类型开始增多。这是我国中小学写作改变过去应试写作,向真实写作转型的重要举措。在评价标准上要求“观点明确、内容完整、结构清楚”(1-2),“在表达时,能注意自己的语言运用,力求概念准确、判断合理、推理有逻辑”(2-2),“在表达时,讲究逻辑,做到中心突出、内容具体、语篇连贯、语言簡明通顺”(3-2),“观点明确,内容丰富,思路清晰”(4-2)。这基本表明了高中写作主要以实用文、议论文和学术性写作为主,考查学生的中心聚焦、内容充实、证据充分、思路清晰、逻辑严密、语言简明的写作能力。

第三,提倡尝试文学创意写作。新课标中,对于文学写作是有条件的提倡的。比如“喜欢尝试用不同的语言表现形式表达自己的思想和情感,尝试创作文学作品”(4-3),“有文学创作的兴趣和愿望,愿意用文学的形式表达自己的情感”(5-3)。虽然文学写作(创意写作)在高中学业中是允许的,但这并非主流,而是基于人的全面素养培育,针对有文学创作兴趣的学生,尤其是将来有志于文学创意写作的学生而言的。在高考命题的时候,我们可以用选做的形式为这些学生提供合理的、必要的展示自己文学才艺的空间,从而满足大学文学院“创意写作系”的招生要求。

第四,提倡写作的文化意识。在“文化传承与理解”方面提出主要考查“能在自己的表达中运用富有文化意蕴的语言材料和语言形式,增强语言的表现力”,也即“有文采、有文化内涵”。这是文化传承的需要,同时涉及当今的“文化自信”以及中国人在世界上的身份认同。语言是思维的物质外壳,是一个民族重要的文化资源、精神资源与创造资源。我们说话、思维、读写和各种社会工作中,都不可能脱离自己的民族语言和思维方式,我们应该大力提倡运用博大精深的民族语言文化去建构自己的精神躯体。汉语言所承载的中华文明是世界文明的重要组成部分,在当今世界健康和谐发展中应该发挥出其应有的作用和价值。这是我国文化走向世界,引领世界文化发展,承担全球治理责任应有的担当。我们也要警惕那种狭隘民族主义的不问场合、文体、语体以古为美掉书袋式的迂腐伪饰文风,在“文化自信”“文化传承”下适当融入文化批判、反思、思辨等内容。

三、“评价建议”中的写作内容解读

“评价建议”主要是从实施角度对写作评价的目的、内容、方式提出具体要求:

第一,注重写作评价的检查反馈功能。新课标指出“语文课程评价的根本目的在于全面提高学生的语文学科核心素养”,“要综合发挥检查、诊断、反馈、激励、甄别、选拔等多种功能,不宜片面强调评价的甄别和选拔功能。评价不仅要关注学生外在的学习结果,更要关注内在的学习品质”。这告诉我们写作评价应该着眼于学生真实写作能力和写作素养的提升,要以评价促成长,发挥评价的激励作用。鉴别学生写作的好坏不是目的,而是要发现学生写作中存在的问题,并帮助他们切实有效地提高写作水平。

第二,基于不同写作任务(文体)特点,研发不同的评价指标。新课标指出“语文课程评价要把握学习任务群的特点”。不同学习任务群所涉及的文体和写作类型有很大不同,是不可以用同—个标准衡量的,那会造成胶柱鼓瑟、张冠李戴、误导教学,严重时甚至会造成语用、语体、文体上的大混乱。比如“讲求证据和逻辑”“客观真实”是学习性写作的重要指标,而“创意、文采、个性”则是文学性写作的基本要求,二者要区分对待。不能将文学写作和实用写作混为一谈。目前从高中作文评价实际来看,尽管大家具备了一定的文体意识,但“泛文采主义”的作文依然盛行,大家总以为“感隋丰富”“富有文采”是所有作文的基本特征,这是一种错误认识。其实多数学习性写作、思辨类写作更应该重视语言表达的简明、客观、严谨和逻辑。实用性写作如果任由情感无节制泛滥,会损伤文章的理性色彩,影响文本的可信程度,有违客观理性的文体风格要求。

第三,写作考查方式趋向灵活。新课标提出“可采用纸笔测试、现场观察、对话交流、小组分享、自我反思等多种评价方式,提高评价效率,增强评价的科学性和可靠性”,关注“学生在活动中表现出来的参与程度、思维特征,以及沟通合作、解决问题、批判创新等能力”。这告诉我们“一篇作文定终身”的时代过去了。衡量学生的写作水平可以采取多样灵活的方式,如观察、对话、协商等,可以发挥学生自我评价和师生合作评价、多元主体评价的作用。其中提到“教师要注意搜集学生在语文实践活动中产生的各类材料,如测试试卷、读书笔记、文学作品、小组研讨成果、调查报告、体验性表演活动和个人反思日志等。通过这些材料了解学生在任务群学习中表现出的个性品质和精神状态。建立完整的学习档案。全面记录学生核心素养的发展轨迹”,这些做法很具体,也极具操作性。“语文教师应根据实际需要,整合诊断性评价、形成性评价、终结性评价等多种评价方式,考查学生核心素养的发展情况。”我们可以减少终结性评价的分量,提高过程性评价比重,将学生平时的作文纳入考试评价中来,尝试用“档案袋评价”“代表性作品”去衡量学生真实的写作水平和进步。

四、对高中写作“命题”的要求

高考作文考试和命题向来是大家关注的焦点。因为它既是质量评价和选拔的标尺,又具有教学导向功能。从新课标看,以下一些变化值得重视:

第一,作文命题要注重真实任务情境创设。新课标提出“语文学科核心素养需要在真实的语文学习任务情境中综合考查”,对命题思路明确提出“考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”。这是因为“真实、富有意义的语文实践活动是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体”。情境认知理论认为,学习来自个人和环境之间的互动建构与生成,人的活动和环境是相互建构的整体。真实复杂的能力是在一定的情境中形成的,过去那种机械、僵化的技能训练不利于高级技能的形成。近些年高考“任务驱动型”作文命题已经取得了很好的效果和导向作用。但关于什么是“好的写作任务设计”,目前我国的研究还很不到位,甚至有效写作任务的要素都还没说清。我认为有效的写作任务应该包括话题、读者、目的、角色、文体等。也就是说,一个有效的作文命题应该包含写什么(话题)、写给谁(读者)、为什么写(目的)、以什么角色写、以什么形式写(文体)等基本信息,否则写作命题就仍会在那种空洞、玄妙、晦涩的偏题怪题里打转。值得一提的是,2015—2018年全国卷Ⅰ的作文命题基本体现了这样的命题趋向和技术规范。基于交际语境(或任务情境)作文命题,与过去那种指令性、隐喻性、阐释性、文艺性作文命题不同,它更接近于真实有用的写作能力的考查。

第二,写作任务设计要典型。典型任务是指为评价学生语文素养水平而选取的具有代表性的语文实践活动。通过这样的典型活动可以考查学生的核心写作能力。课标要求典型任务要多样、综合、开放。考试材料的选择与组合要角度多样、视野开阔,为学生的思考与拓展留有足够的机会和空间。可命制侧重阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究某一方面的题目,也可命制整合三个方面实践活动的题目,让学生在复杂情境、多种角度和开放空间中充分展示其富有创造性的个性化的学习成果。在命题考查具体指标上,新课标指出:“阅读与鉴赏”侧重考查整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容,“表達与交流”侧重考查叙述表现、陈述阐释、解释分析、介绍说明、应对交流等内容,“梳理与探究”侧重考查积累整合、筛选提炼、归整分类、解决问题、发现创新等内容。这些要求为命制符合课标要求的高水平试题指出了方向。

第三,注重命题选材的有效性。新课标提出考试命题“选用的语言材料要具有时代性、典型性和多样性,贴近学生生活,充分体现语文学科特点,避免出现偏题、怪题。要重视中华优秀传统文化材料的选用,引导学生从中获得对当代文化问题的思考”。这里提到的“时代性、典型性、多样性、文化性”等告诉我们,写作命题时要从学生兴趣和生活出发选择材料,不偏执、古怪,这是科学有效的命题的基本要求。

高考命题是一个创意性、专业性、科学性都很强的工作。教育部要尽快启动专业化、科学化教育质量评价工具的研发工作。我们要建立像国际上PISA命题那样的专业化考试命题机构,开展科学细致的基于量化和实证研究基础上的命题研究。

总之,新版高中语文课标在写作概念、类型和质量评价标准上已经发生了很多可喜的变化。写作类型已由“应试写作”向“学习性写作”“应用性写作”“思辨写作”“学术性写作”转变,这种转变是合乎高中学业发展及未来大学学习和职业发展实际需要的。当然,高中写作质量标准也存在一些问题,比如对写作类型区分仍不明晰;评价指标还比较陈旧;评价的操作性还不太强;写作命题设计尽管有很多新的思路,但离国际上科学有效的写作命题标准还有一些差距,对写作教学研究最新成果的吸纳还不够。尽管我国高中的写作课程评价已经迈出了可喜的一步,但未来的路程还很漫长,尚有很大的探索研究改进空间。