叶圣陶儿童文学作品的教学应用

2018-05-30董晓舒

董晓舒

叶圣陶先生坦言,他的儿童文学创作一来受到西方儿童文学作家格林、安徒生、王尔德等人的影响。而中国亟需专为儿童所作的文学,“身为小学教员,对这种适宜给儿童阅读的文学形式当然会注意,于是有了自己来试一试的想法”。(叶圣陶《我和儿童文学》)二来受人所托,为好友郑振铎主编的《儿童世界》供稿。

一、叶圣陶儿童文学的教育意义

叶圣陶编著小学教科书《开明国语课本》(1932年出版),将儿童文学编写为小学教材。叶老认为,选文除了达到语文训练的功能,同样要注意引起学生阅读兴趣,从而养成阅读习惯。这就需要探讨叶圣陶儿童文学作品的教育意义。

1.劳动的教育

现实生活中所标榜的劳动至上,也是叶老创作的教育意义。

《绝了种的人》想告诉读者,想要劳心的人,其实都是打着神的幌子避免劳动罢了,最后都会绝了种。

《富翁》中所有人都被教育要金钱至上。当金钱遍地都是,唾手可得时,没有人会再劳动,同时,也再没有人能填饱肚子。

《地球》有点神话传说的意味,地球本是平的,因为有了人们,才开始有了高山、流水和大海。这些静物由何而来?叶圣陶笔下的童话与众不同:勤劳的人为了分享种种努力的成果,将开疆辟土的土、石凿开,堆积在一处,成了山。为了给懒惰的人送粮食,他们要爬过高山——日积月累,土地由于积累了他们太多的汗滴而成了小河。前者有着太多的心酸血泪、呜咽悲哀,汇聚成了大海。懒惰的人更加渺小,落在高山上、树枝上、草丛中——最后成了渺小的尘埃,消失殆尽。

荣华富贵,幸福安康,这些不会有人白白赏赐。不贪图享受,自立更生,勤俭节约,艰苦奋斗,只有劳动才是取之不尽的财富——这是作者内心深处的呼声。

2.生活的教育

在童话中教学,正是与实际生活相结合的案例。如《书的夜话》,就是用一篇童话来教学生读书的态度。既有趣味,又有深意。

这篇童话通过“书”的夜谈,为我们呈现了不同读者对待书的态度。比如,有的读者买书只是为了面子,装帧精美;有的读者只读前言,稍有一丁点儿了解就自称大家;有的读者是教书匠,虽在读书,却是吃进去,吐出来,没有一点儿效用。文中说,“一个人总得对世间做一点事。世间固然像大海,可是每一个人应该给大海添上自己的一勺水。”可是众多人读只是为了教,教也是教条式地照本宣科,没有什么作为。这是最为痛心的事。读了,却没有在他身上起作用,还将这种风气传授给下一代。不读书,便缺少了许多生活体验;读书却不作为,更为遗憾。

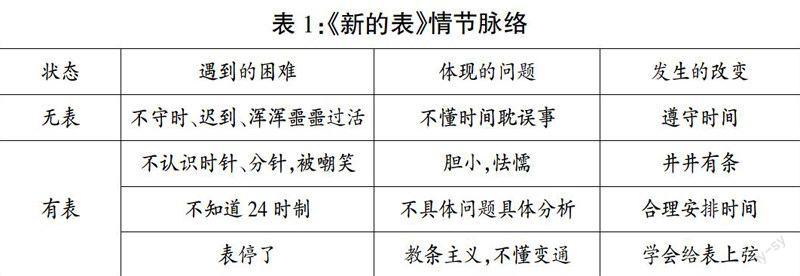

也有为低段儿童所作的《新的表》,教人认识时间,珍惜时间。

父亲、母亲和老师,一起带愚儿认识时间:你应当按照它告诉你的时间做你应该做的事儿;你要看那支短针指在什么地方,去做什么事儿;那支短针一天要绕两个圈子哩——从半夜到中午绕一圈,从中午到半夜又绕一圈。(表1为《新的表》情节脉络,授课时,可请学生填空。)

长篇多注重故事情节,写人物遇到困难,如何克服,短篇则更像优美散文、哲理故事。从一件小事出发,引出哲学思考和教育意义。再如《梧桐子》。一颗梧桐子离家出走,背后的哲学是成长的故事:在弱小时期自我意识觉醒,想要逃脱束缚,奔向自由,却发现成长面临的除了自由与无拘无束,还有迷茫与危险。一路上遇到很多危险、苦难,也因此成长为新的自我。

所以,一个教育家笔下的儿童文学,除了故事、启迪外,还有教育意义。而叶圣陶儿童文学如何与教学结合,其中真意,也在此处。

二、叶圣陶儿童文学创作思想与教学实践的结合

1.用例子教

叶老有句真理:“语文教材无非是个例子。”语文教育家为儿童创作的文学,也自然有了独特的教育价值。用例子来教,这是对叶老所作文学的教学应用。

如教学的主題是“什么是有意义的事”,可联系童话《蚕和蚂蚁》、散文《将来做什么》两文。蚕把好的和坏的桑叶都吃进去,好像它们生下来就是为了吃桑叶一件事。普通的蚕认为:做茧是最大的事,吃只是手段。而有一只蚕无法劝服自己,它想要找到工作的意义。从蚂蚁和谐团结的劳作中,它似乎发现了工作的意义:“工作使我们全群繁荣,工作使我们个个欣幸。”

蚕起初发出的感慨有一点意思。可以想象的是,一个人在盲目工作,既不享受奋斗的快乐,也没有一个短期或长期的目标,这是可怕的。但是,设计好目标,就相当于架好了桥梁,一步步抵达对岸,此刻的奋斗就是

有意义的。即便有人非要说:“这只是给无休止的劳动找了一

个心理安慰,最后结果如何,谁也不知道。”人生在世,无疑就是完成自我劝解、自我救赎的过程,最后一步必然是与自己握手

言和。

《将来做什么》中,教师让学生们在旅行中随处发问:我将来要做什么?教师的话可以直接引用,拿来作为教学生的例子:

“如果尽抬着头空想,是选定不了方向的;从种种切实的经验里,却自然会得出恰当的结论。”

“旅行有说不尽的好处,只要你们带着清醒的头脑,所有的见闻都是你们应得的报酬。应该注意什么,却很难说,因为世界上任何一件事物,到了适当的时候,对咱们都会有用处。”

一路上,三个孩子遇到了雕刻象牙的匠人,采集荷花露水的姑娘,运输麦子的农民,纺织工厂的工人……工作的目的是什么,往往决定了它的意义所在。现在,我们很难对“一生只做一件事”下论断,是否如文中所说“不能称之为有意义的人生”。但值得肯定的是,带着问题去行走,的确是认识世界、观照自我的良好方式。

2.用策略教

李怀源老师说:“知道在什么情境下使用什么样的方式方法,是为策略。在学生阅读的基础上进行阅读策略指引,就把学生从信息世界带到结构世界。”(李怀源《自媒体时代的阅读自觉》)通过《小小的船》,教学生如何发挥想象力;通过《稻草人》,教学生学会直面现实;通过《旅行家》,设置班级辩论,来一场针对“不劳而获”的论争。

以《古代英雄的石像》展開来谈,在使用教学策略时,可以辨证地教。通过问题的设置,步步为营,引领思维攀升。

故事大意如下:一块石头被雕刻成了英雄塑像,凿下来的石块被砌成塑像的底座。作为英雄塑像的石块洋洋得意,看到广场上的人们毕恭毕敬、顶礼膜拜,误以为人们景仰的是它,于是向天空发出了自己胜利的演讲。只是白云无精打采,树木忙忙碌碌,不理不睬,根本没工夫听一块石头的宣言。本是同胞的底座听到了,不屑一顾,因为塑像需要依靠脚下的平台站立,否则将万劫不复。值得关注的是这些作为底座的石块的话:

你让什么东西给迷住了?

你不但忘了从前,也忘了现在。

历史完全靠得住吗?

市民最大的本领就是纪念空虚、崇拜空虚。

……

这下,不仅作为塑像的石头感觉到空虚,也将小石块们内心隐隐不安的空虚之感勾连了起来。于是,塑像倒了,这座城市的“英雄”消失了。

最后,石头们被改作马路。它们真真切切地存在着,再也不觉得空虚了。

“无论大石块小石块,彼此集合在一块儿,铺成实实在在的路,让人们在上边走,这是石块最有意义的生活。”这是叶老后来对于本篇童话的说明,他表示,我只能把写作当时的想法奉告。只是揣摩大石块和小石块当时的心理(叶圣陶《叶圣陶序跋集》)。

这样的结论可以不必多在意,因为作者强调“当下的想法”,也就意味着在写完作品的那一刻,作者的使命就完成了。值得关注的是,石头们与塑像

的对话,是本篇童话的重头戏。对话是哲思的闪光,在一来一往的问答中,体会思维攀升的妙趣。我国《论语》以语录体为主,记录孔子及其弟子的言行;古希腊哲学家柏拉图所著《理想国》,是以苏格拉底与其他人的对话呈现的。

再回到《古代英雄的石像》来,对话过程也很精彩。如何引领学生体会呢?还是依靠对话来进行。抛出一些原文中的问题,由学生饰演不同石块的角色,通过对话来体会。

(1)你让什么东西给迷住了?(塑像为什么会发出狂妄的言论?)

(2)你不但忘了从前,也忘了现在。(从前你只是一块石头,现在也是,并且需要倚靠万千同胞存活。)

(3)历史完全靠得住吗?(你所代表的、引以为傲的虚荣也可能是假的,何必沾沾自喜?)

(4)市民最大的本领就是纪念空虚、崇拜空虚。(市民的信仰是什么?真正尊崇的意义是什么?恐怕他们也说不清楚。)

在讨论中,来场头脑风暴:首先对于“做雕像的无意义”提出疑问:无论做雕塑还是做马路,都有它的价值,关键在于如何正视自己。成为英雄的雕像,不见得会更伟大一些。英雄也是代表人民群众的,怎能与人民相脱离、俯瞰群众?风流总被雨打风吹去,英雄也会湮没在历史长河中,什么值得牢记?那么,当初人们狂热信奉的是什么呢?英雄在他们心里代表着什么?虚无,是否代表英雄只是一个不存在的人物呢?最后,当塑像倒下时,人们信仰崩塌,那一瞬间意味着什么?这些似乎是故事附加的东西,既然是讨论内容,我们便往往不愿意规定什么才是唯一正确的。而这些,都需要在辨证的讨论中发展而来。