莺歌海盆地高温高压气田定向井水基钻井液优化与实践

2018-05-22同武军

同武军

(中海油能源发展股份有限公司工程技术深水钻采技术公司,广东湛江 524057)

南海莺歌海盆地既存在高压,也存在高温,是目前世界海上三大高温高压地区之一。由于高温高压、天然气和深井的特点,加之海上特殊环境,出现作业周期长、非生产时间长(30%~67%)、达不到地质目的、井眼报废、成本高等一系列问题。因此,高温高压天然气井钻井技术,仍然是一个国际性的技术难题[1,2]。

莺歌海盆地位于中国海南岛的西面,其中X-X构造是大型泥底辟构造,其构造特征和泥底辟活动密切相关。深层的欠压实泥岩在高温高压作用下,塑性流动上拱,使上覆地层局部隆起,形成穹隆状的背斜,构造中心部位即为泥底辟。构造面临地温梯度高、压力系数大、压力窗口窄、储层渗透率低、上部地层页岩的水敏性强等技术挑战,钻井作业实践过程中,存在着上部井段泥岩易水化膨胀,导致缩径,且容易形成泥球,井眼清洁困难;钻井液安全窗口窄,加上地层薄弱,容易发生井漏;钻井液的高温稳定性、流变性、滤失性控制以及低渗透储层的储层保护困难等难题。经过多年的高温高压探井钻井液技术实践和总结,逐渐形成了该区域极具特色的高温高压气田定向井钻井液优化设计和技术体系,并完成了从高温高压气井直井到定向井钻井液技术的跨越。结果表明,优化设计后的高温高压水基钻井液体系具有高温稳定性强、润滑性好以及泥页岩抑制能力、封堵能力及抗污染能力强和储层保护效果优良等一系列优点,对类似井及该区域后续气田定向井具有较好的借鉴意义[3-10]。

1 气田地质概况

X-X高温高压气田是中国海域第一个开发的高温高压气田。位于南海北部大陆架西区的莺歌海盆地,距离海南省东方市约113 km。气田所处海区属低纬热带气候、海况受台风和季风影响,最高气温36.4℃,水深为63.5 m。

气田构造位于莺歌海盆地中央坳陷北区,是发育在更新统底辟塌陷背景上的中层(黄流组一段)背斜圈闭。气田中深层黄流组气藏钻遇地层从上到下依次为:新生界第四系乐东组、新近系上新统莺歌海组、中新统黄流组和梅山组,基底未钻穿,含气层主要位于黄流组一段。

各层段主要岩性描述如下:

(1)乐东组:上部为灰色泥岩夹灰色细砂岩,下部为灰色粉—细砂岩与灰色泥岩呈不等厚互层,上部成岩性较差,往下成岩性变好。

(2)莺歌海组一段:主要为厚层灰色泥岩、粉砂质泥岩,顶部发育灰色粉-细砂岩,局部夹泥质粉砂岩,与下伏地层呈整合接触。

(3)莺歌海组二段:上部为灰色粉砂岩与泥质粉砂岩不等厚互层,局部夹粉砂质泥岩;下部为大套灰色泥岩、粉砂质泥岩,局部夹薄层泥质粉砂岩,与下伏地层呈整合接触。

(4)黄流组一段:上部为大套厚层灰色泥岩、粉砂质泥岩,顶部夹粉砂岩、泥质粉砂岩薄层;下部地层主要为灰色-浅灰色厚层粉细砂岩、生物扰动的泥质粉砂岩,夹灰色泥岩、粉砂质泥岩,区域上与下伏的黄流组二段呈假整合-不整合接触。

2 钻井液主要技术难点

由于该区块探井作业受钻井液的高温稳定性、环保及成本控制等因素的限制,在前期勘探过程中,上部Φ444.5 mm井段优选采用了国产的PDF-PLUS/KCl水基钻井液体系,Φ311.15 mm井段上部使用PDF-PLUS/KCl,下部井段使用PDF-THERM体系,Φ212.73 mm井段使用的是PDF-THERM和DURATHERM高温高压水基钻井液体系,满足了作业需要,但成本相对较高,并且在作业过程中出现了一些问题:Φ311.15 mm井段作业易产生泥球,井眼清洁困难,甚至套管壁也容易粘上大块泥团;Φ311.15 mm井段起钻困难,上部井段易缩径,探井作业时出现3次卡钻的事故;储层井段钻井液泥饼厚,影响电测作业,探井作业出现2次卡电测仪器事故;固井作业易井漏,探井作业时出现3次Φ244.48 mm套管固井作业中钻井液失返的井下复杂情况;高密度钻井液的泥饼厚导致固井时泥饼难以清除,影响固井质量;该区块地层薄弱,钻进过程中多次出现井漏;高温高压井控风险高,探井作业期间出现过2次重要的压井作业等(见表1,表2)。

通过对该区块以往探井作业情况的分析,总结得出其高温高压探井面临的主要技术难题,如多套压力系统共存,且地层压力过渡带短,容易诱发井喷、井漏等情况;高温对钻井液处理剂影响较大,有可能导致钻井液性能恶化、甚至无法钻进,引起复杂情况等;探井使用的PDF-PLUS/KCl体系,在作业中出现的起泥球、起下钻遇阻卡等复杂情况;该区块储层段多以低孔低渗为主,做好低渗气藏的储层保护,另外,由于高温高压气田定向井作业的特殊性,对钻井液提出新的技术难题。

(1)莺歌海组二段钻遇大套泥岩,由于岩性特点及定向井中的岩屑运移特征,岩屑更容易聚结成球,造成井下复杂等;另外,钻遇压力过渡带井段,由于钻井液密度使用较高,也容易造成岩屑起泥球。

(2)高密度钻井液使用,对于定向井来说,对钻井液的携岩能力要求高,井内岩屑更容易形成岩屑床,井眼清洁困难;另外,在高钻井液、高固相含量条件下,对钻井液体系的润滑性要求高。

3 PDF-PLUS/KCl水基钻井液体系优化

针对前期探井作业过程中PDF-PLUS/KCl钻井液体系出现的问题(井下复杂情况主要出现在Φ311.15 mm井段),再结合项目的地质情况、开发要求和方案、井眼轨迹设计以及开发方式等特点,以及定向井中钻井液面临的携岩问题、流变控制问题及重晶石沉降问题,需要对前期探井使用的PDF-PLUS/KCl体系,做进一步的优化试验,以满足定向井作业需要。体系的基本配方:海水+5 kg/m3烧碱+3 kg/m3纯碱+2 kg/m3~3 kg/m3PF-VIS+20 kg/m3~30 kg/m3PF-DYFT+50 kg/m3KCl+20 kg/m3PF-UHIB/PF-LUBE。

表1 区块周边探井井身结构

表2 X-X气田定向井井身结构

3.1 膨润土含量确定

从一系列的配方试验结果中得出,随着膨润土含量的增加,流变性越来越高,无土相配方泥饼松散不成形,随着膨润土含量增加,泥饼厚度逐渐增加,初步选定为10 kg/m3、20 kg/m3的膨润土含量进行针对性试验。

从后续的试验中得出,10 kg/m3的膨润土含量与20 kg/m3的膨润土含量在泥浆性能上基本差别不大,考虑固相对体系的影响,优化出最佳的膨润土含量为10 kg/m3。

3.2 封堵材料选择及加量调整

选用PF-LPF H及PF-LSF两种封堵材料进行试验,结果表明,PF-LPF H对滚前流变性影响较大,而滚后性能较为合适,而PF-LSF对滚前及滚后性能流变影响较小,综合所有的试验结果并本着性能相近的前提下,优化封堵材料PF-LPF H/PF-LSF的加入量为20 kg/m3。

3.3 抑制剂加量调整

通过一系列的试验,研究了甲酸钾对体系的影响,结果表明,在基础配方中加入甲酸钾,不用的甲酸钾加量对基础配方的性能影响不大;后续试验研究了甲酸钾加量对体系中加入PF-LPF H及PF-LSF的影响,通过试验证明,体系中甲酸钾在20 kg/m3PF-LPF H和20 kg/m3PF-LSF中的最佳加量分别为30 kg/m3和20 kg/m3。

通过对体系进行的一系列优化试验,得出了优化后的PDF-PLUS/KCl体系的配方如下:海水+10 kg/m3膨润土+5 kg/m3烧碱+2.5 kg/m3纯碱+20 kg/m3~30 kg/m3PF-DYFT+7 kg/m3~10 kg/m3PF-PLUS+30 kg/m3KCl+20 kg/m3PF-UHIB+10 kg/m3~20 kg/m3PFHLUB+3 kg/m3PF-VIS。需要注意的是,当钻遇砂岩时补入功能材料:20 kg/m3PF-LPF H。

在前期探井作业成功的基础上,在定向生产井中需要增加软抑制剂聚胺PF-UHIB来改善泥浆的抑制性使返出的钻屑成型,通过改变岩屑表面电性的防泥包润滑剂PF-HLUB(防聚结)来解决泥岩岩屑的聚结问题。

3.4 配方对比试验

优化出基本配方后,又进一步做了一系列的配方对比试验,分别为滚动回收率对比、沉降稳定性及抗钙污染试验对比等。

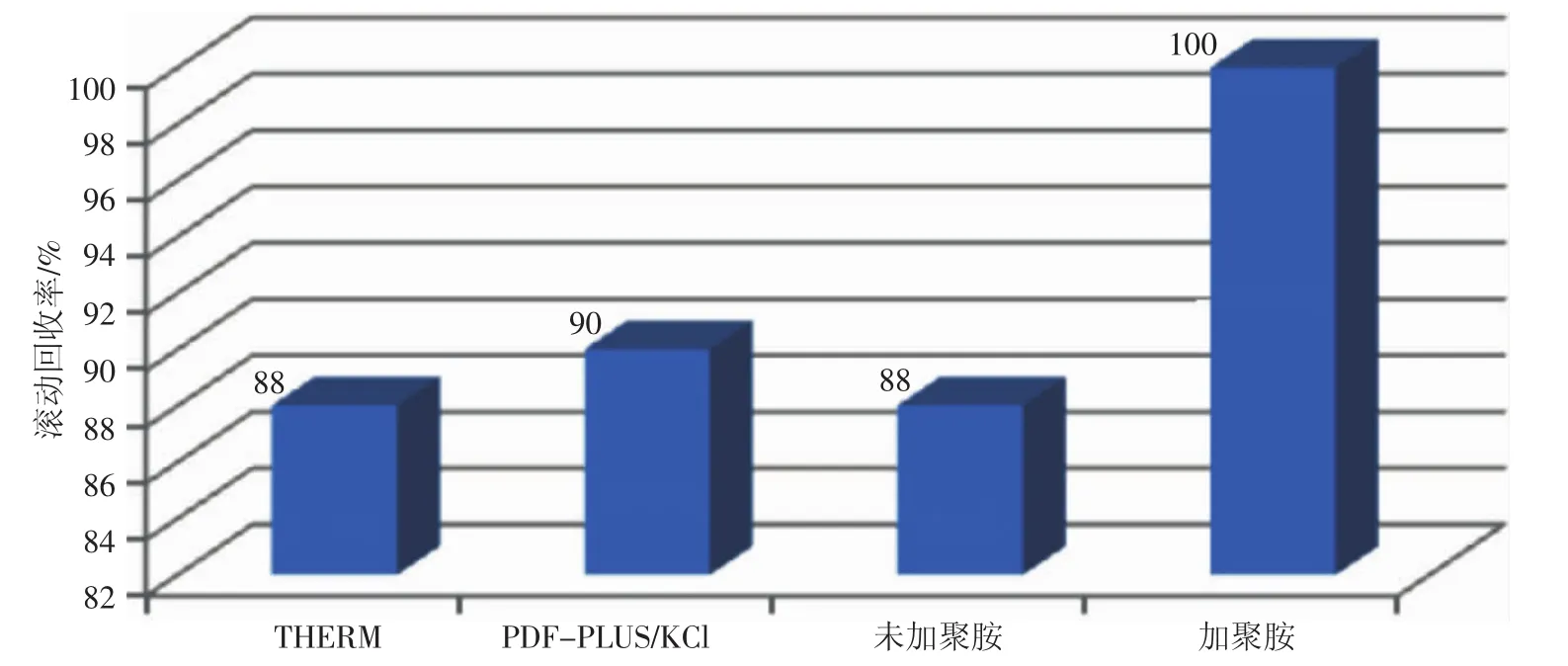

不同体系对HOLEGLUG模拟钻屑的滚动回收率(见图1),可以得到,加入PF-UHIB(聚胺)的优化后的PDF-PLUS/KCl体系抑制性最强,对HOLEGLUG模拟钻屑的滚动回收率可达100%。

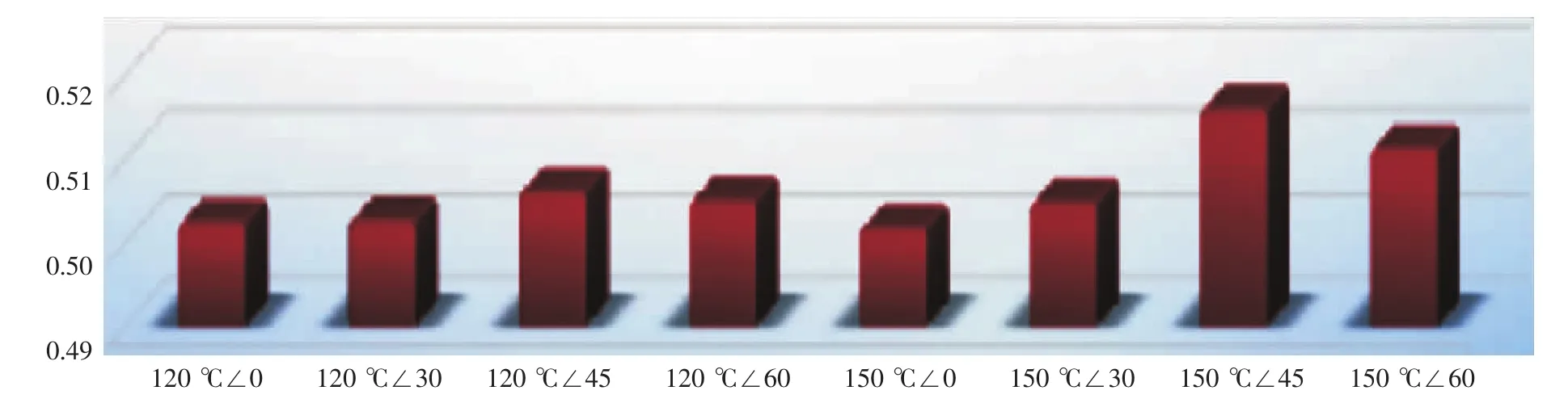

对优化后的PDF-PLUS/KCl体系进行120℃和150℃的0~60°的沉降试验情况(见图2),沉降因子为0.5时表明为发生沉降,大于0.52时说明沉降稳定性较差,从试验结果看到,沉降因子基本都在0.51以内,说明改进后的KCl/PLUS体系具有很好的沉降稳定性。

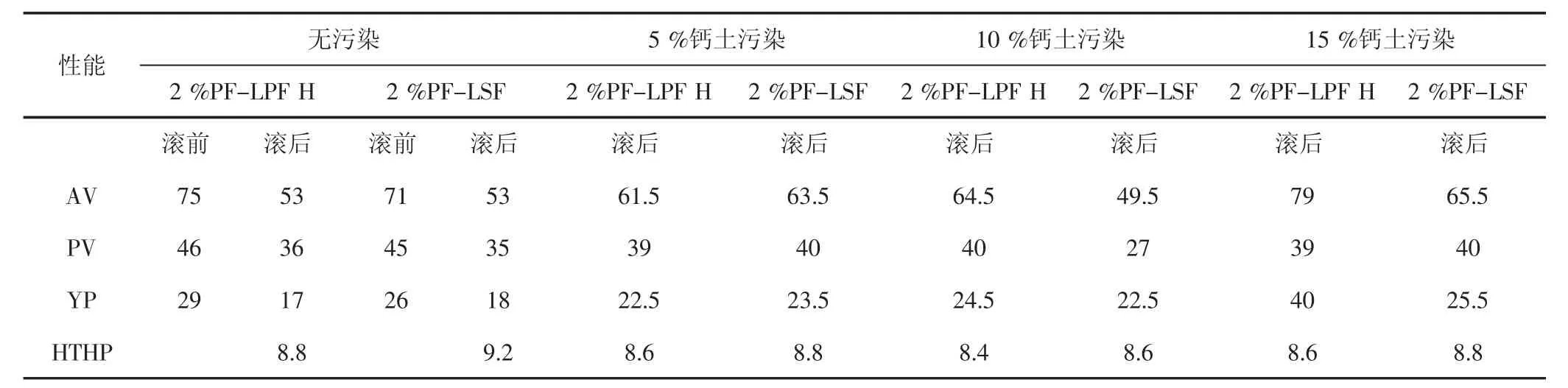

对使用两种封堵剂PF-LPF H及PF-LSF的优化后的PDF-PLUS/KCl体系分别进行了抗钙土污染试验,结果(见表3),从表3可以看出,加入两种封堵剂的PDF-PLUS/KCl体系在抗钙污染后性能变化趋势基本上差不多,但从流变性的影响来看,加入PFLSF的PDF-PLUS/KCl体系在抗钙污染后变化趋势相对较小。

4 现场应用

图1 滚动回收率对比试验

图2 沉降稳定性结果

表3 优化后体系抗钙污染试验结果

针对该区块前期探井作业中PDF-PLUS/KCl钻井液出现的问题,气田方案设计阶段,对Φ311.15 mm井段要使用的PDF-PLUS/KCl钻井液体系做了针对性的优化设计,通过现场的作业实践来看,优化后的PDFPLUS/KCl水基钻井液体系成功解决了Φ311.15 mm井段莺歌海组二段泥岩问题,比前期该地区探井作业中使用的PDF-THERM体系应用效果好,即使在排量较低的情况下,“圆饼”状钻屑虽仍然无法避免,但总量偏少,质软且尺寸相对较小,且在上层的Φ339.73 mm套管鞋处循环时,能循环干净,节省较多循环时间。另外,通过材料的优选,极大的提高了低剪切速率下的钻屑携带能力,聚胺的引入极大的提高了滚动回收率,更好的抑制钻屑的粘连及分散,且在流变性可控的情况下,Φ311.15 mm井段使用PDF-PLUS/KCl体系钻进,完钻后再补入磺化材料,提高抗温性这种作业方式是可行的,满足了作业需要。

钻井液的主要维护思路(见表4):莺歌海组二段以上,坚持 PF-PLUS 的持续使用,密度 1.50 s·g~1.55 s·g,尽量钻深,且卡准地层,其体系基本配方为:5.0 kg/m3~8.0 kg/m3PF-PAC-LV+5.0 kg/m3~10.0 kg/m3PF-PLUS+10.0 kg/m3~30.0 kg/m3KCl+10.0 kg/m3~20.0 kg/m3PFDYFT+10.0 kg/m3~20.0 kg/m3PF-UHIB+10.0 kg/m3~20.0 kg/m3PF-HLUBE;莺歌海组二段以下,泥浆中不再加入PF-PLUS,通过加入磺化材料来改善泥饼质量,提高泥浆的抗温性,其体系基本配方为:3.0 kg/m3~5.0 kg/m3PF-PAC-LV+20.0 kg/m3~40.0 kg/m3KCl+10.0 kg/m3~20.0 kg/m3PF-DYFT+10.0 kg/m3~20.0 kg/m3PF-HLUBE+30.0 kg/m3~40.0 kg/m3PF-SPNH-HT+30.0 kg/m3~40.0 kg/m3PF-SMP-HT。

表4 Φ311.15 mm井段的钻井液性能

4.1 PDF-PLUS/KCl钻井液重难点的应对措施

4.1.1 泥球及井眼清洁问题

(1)维持钻井液良好的包被抑制性:莺歌海组二段以上地层,材料使用尽量简化,以PF-PLUS为主,维持 PF-PLUS 加量在 7 kg/m3~10 kg/m3,KCl加量在20 kg/m3~30 kg/m3;莺歌海组二段以下地层,使用KCl和PF-UHIB来提高泥浆抑制性,必要时可配合使用防泥包润滑剂PF-HLUB来改变岩屑表面的电性,防止岩屑聚结。

(2)密度控制:低密度下对防止泥球的形成是有利的,因此莺歌海组二段以上,尽量使用较低的钻井液密度钻进,莺歌海组二段钻进时的钻井液密度控制在 1.35 g/cm3~1.50 g/cm3。

(3)较高的低剪切速率黏度,使用PF-VIS调整钻井液黏度在 45 s~55 s,Φ6/Φ3 在 3~8/5~10,YP 维持在8 Pa~15 Pa,随着密度的增加,适当调整钻井液的黏切。

(4)维持钻井液稳定的流变性,防止泥浆性能大起大落,在黏度低时造成岩屑下沉,形成岩屑床。

4.1.2 起下钻困难问题

(1)做好井眼清洁工作;(2)维持良好的包被抑制性,防止泥岩粘井壁;(3)上部使用PF-PAC LV,使用PF-DYFT改善泥饼质量,完钻后使用PF-SMP HT、PF-SPNH HT提高钻井液的抗温性并降低滤失量。

4.1.3 高温高压下钻井液的流变性调控问题

(1)当钻井液密度低于 1.50 s·g,使用 PF-VIS提高泥浆黏度至45 s~55 s,YP值在10 Pa以上。

(2)尽可能钻深一些后,再提高pH,使用封堵材料与磺化材料胶液维持泥浆的黏度在50 s~60 s,在保证井眼清洁的前提下,尽量维持黏度的下限,为后续加重预留空间;Φ311.15 mm井段钻完后,短起前再加入磺化材料并提高密度,增加抗温性的同时,调整好流变性。

(3)使用好各项固控设备,保证泥浆的清洁。

(4)本井段井底温度可能会达到130℃~140℃,钻进过程中如出口温度较高,可按照300 L/h~600 L/h的速度向循环体系中补充烧碱水,以弥补温度高时自由水的蒸发。

4.2 钻井液关键控制技术

4.2.1 密度的控制 开钻密度为1.35 s·g,钻进过程中根据压力系数及前期作业经验,钻进至垂深2 400 m左右,提高泥浆密度至 1.40 s·g~1.45 s·g,钻进至垂深 2 600 m,提高泥浆密度至 1.50 s·g~1.55 s·g,钻进至垂深 2 700 m,提高泥浆密度至1.60 s·g~1.65 s·g左右,根据短起下钻情况,必要时可提高泥浆密度至1.70 s·g,循环时再加入磺化材料并加重至1.60 s·g~1.65 s·g,根据短起下钻情况及时调整钻井液密度。

4.2.2 流变性的控制 各井的Φ311.15 mm井段稳斜段较长,井眼清洁问题是重点。钻进过程中,可维持比探井较高的泥浆流变性,保证井眼的清洁,尤其是在泵排量受限的情况下,工程上要适当控制ROP钻进,泥浆方面维持10 Pa以上的YP值,并使用PF-VIS提高泥浆的Φ6/Φ3转读值,保证井眼的清洁。另外,本井段井底温度可能达到130℃~140℃,如出口温度高,泥浆中自由水蒸发较快,则需要向泥浆中按300 L/h~600 L/h的速度补充烧碱水,维持泥浆的流变性。

4.2.3 包被抑制性控制 在垂深2 600 m之前地层的钻进过程中,通过细水长流的方式补充高浓度的PFPLUS胶液,以随时补充被钻屑消耗的PF-PLUS,维持钻井液中的PF-PLUS浓度,维持良好的包被性。通过使用KCl及PF-UHIB来提高泥浆的抑制性,根据振动筛返砂情况及K+的消耗情况,及时向循环系统中补充KCl,以维持泥浆具有良好的抑制性。

4.2.4 CO2和H2S气体的预防措施 东方区块地层普遍存在CO2,现场需密切关注CO2及H2S的含量,维持较高的碱度,控制pH值>9.5,可提前适当加入1 kg/m3~3 kg/m3石灰来增加泥浆的储备碱度,当测出空气中含有硫化氢时,向泥浆中加入除硫剂(碱式碳酸锌PF-SSY),并保持泥浆pH值在10以上。

5 结论

(1)通过室内试验及现场实钻,优化后的PDFPLUS/KCl体系,提高了泥浆的低剪切速率黏度,保证钻屑的携带及悬浮,引入的PF-UHIB和防泥包润滑剂PF-HLUBE,以及合理的钻井液密度选择等措施,成功解决了莺歌海组地层钻进中的钻屑起泥球问题。

(2)钻井液维护的重点,莺歌海组二段以上地层,坚持 PF-PLUS 的持续使用,密度 1.50 s·g~1.55 s·g;莺歌海组二段以下地层,泥浆中不再加入PF-PLUS,通过加入磺化材料来改善泥饼质量,提高泥浆的抗温性。

参考文献:

[1]张勇.南海莺琼地区高温高压钻井技术的探索[J].天然气工业,1999,19(1):71-75.

[2]张明深.高温高压固井新概念和新技术在南海西部的应用[J].中国海上油气(工程),1999,11(6):31-37.

[3]邱正松,黄维安,何振奎,等.超高温水基钻井液技术在超深井泌深 1 井的应用[J].钻井液与完井液,2009,26(20):35-36+42.

[4]赵文,谢克姜.南海海域高温高压钻井液技术[J].石油钻采工艺,2007,29(6):87-90.

[5]段异生.崖城21-1-3井钻井技术[J].天然气工业,1999,19(1):79-82.

[6]耿娇娇,鄢捷年,邓田青,等.低渗透凝析气藏储层损害特征及钻井液保护技术[J].石油学报,2011,32(5):893-899.

[7]王斌,周小虎,李春福,等.钻井完井高温高压H2S/CO2共存条件下套管、油管腐蚀研究[J].天然气工业,2007,27(2):67-69.

[8]LAO K,BRUNO M S,SERAJIAN V.Analysis of salt creep and well casing damage in high pressure and high temperature environments[C].OTC 23654,2012.

[9]北京中国海洋石油总公司.海洋钻井手册[M].北京:石油工业出版社,2009.

[10]中国海洋石油总公司企业标准Q/HS 2025-2010.海洋石油弃井规范[S].北京:中国海洋石油总公司,2006.