吉金夜话(四)·番生簋

2018-05-22丛文俊

文/丛文俊

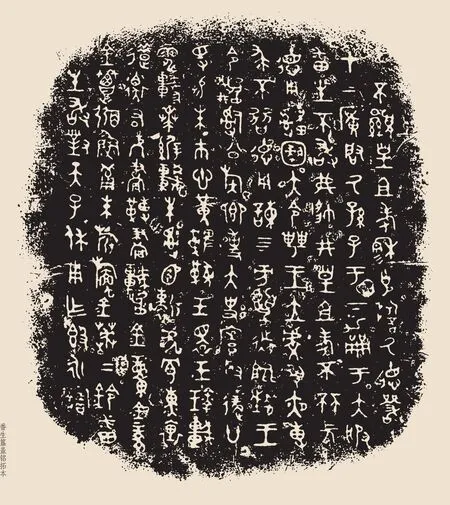

番生簋盖

番生簋,西周孝王时器,原器已流藏美国,今只有印刷品流传。此器作于西周中期,乃其时大篆书体演进中的标志性作品,其精美的程度,几乎与晚期的成熟作品相埒。铭文为番生自述法效乃祖明德,勤于王事,天子命其掌管公族、卿事、大史寮,赐以品物,番生因以颂美天子,作器永志。由此可见,番生簋属于王室作器,对其书法的解读与审美、临习,均须以此为基础。

从象形文字向大篆演进,主要表现为曲线的图案化仿形变化历程。这种导源于象形文字“画成其物,随体诘屈”构形原则的点画线条,随着书体演进,“画”的程度不断衰减,而“写”的意味逐渐增加。图案化是正体规范的标志,潦草化是日常手写体的发展趋势,二者的目标都是改造象形文字的符号特征,而交互影响,手段有别。番生簋的字形状态代表了大篆书体初具规模,几乎涵盖西周中、晚期王室作器的基本风格样式,虢季子白盘则预示着大篆书体之未来的发展趋势。所以,解析番生簋铭文的体势风格,对学习西周中、晚期金文书法具有普遍的借鉴意义。

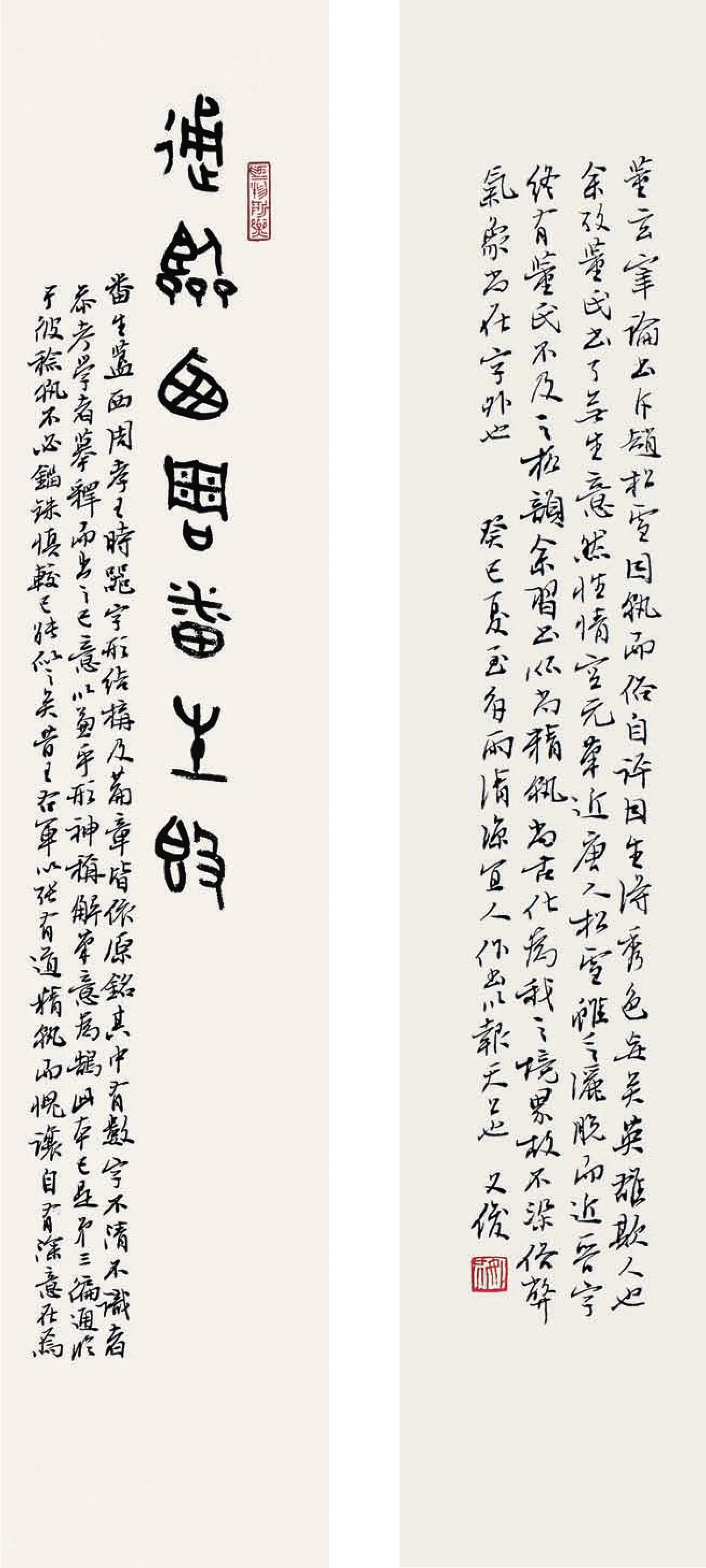

通临《番生簋》

番生簋铭文行列井然,但有些字形尚存古法,修纵逾制,均突破界格域囿。例如,一行“誓”、二行“”、五行“”、八行“轸”、九行“”“童”、十行“簟”等,都是尚未完成简化、规范的过渡状态,不得不尔。按,大篆书体演进中的一个重要环节即行列界格,凡字形繁复而象形者简化,偏旁数量多者省略,偏旁位置固定而样式划一,小字则拉伸线条而增其转曲,务必使字形等齐以谐界格。此铭处其发轫,故能权变,其字形、篇章整饬而有变化,规范不乏生动的美感,也因此而生。得失之际,足以启发后学。

番生簋线条精劲,含而不露,威而不怒,乃临习中最难把握尺度者。而欲得其笔意,传其神韵,只能寤寐思之,辗转求之,待豁然开悟之后,方可下笔临之。古文字历史悠久,但重新面世的时间很短,热衷摹习其书法并付诸创作的时间更短。前贤能给我们提供的经验无多,见解也是正误参半,今人好之者虽众,而能者几稀,归根到底,是不熟悉其书其理所致。所以,金文书法的学习,要从点滴做起,集腋成裘,始能有得,绝无幸致之理。

根据笔者的研究,金文制作可以分为书范、制范、浇铸三个步骤。书范时为墨迹,必多笔意;修范是使所书成为字模陶范,要适合浇铸工艺的需求,修摹即其重要的手段,亦即以修摹改造墨迹;字范与器范相合,浇铸铜汁,器之与铭即告完成。若修摹字范不精,或浇铸时范有缺坏,都会影响到铭文的状态。若考虑到数千年锈蚀泐损,变化会更大。也就是说,今天所学的金文,并不等于书范时的墨迹状态,修摹字范的工艺手段又给铭文增加了一些装饰性,锈蚀泐损还会进一步破坏其初成面目,增加所谓的“金石气”。由此可见,学习金文书法,面对的并不是具有完整书写意义的作品,如何理解拓本所能提供的美感风格、弄清楚自己希望从中学到什么,以丰富当代的书法创作,也是临帖中要思考的问题。

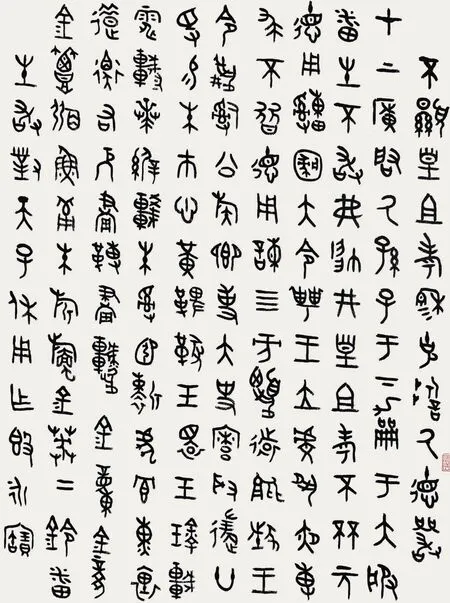

笔者选帖,取不同时期的代表作,以达会通之旨。读帖,先通读全铭,研味字形,疑则检书;次乃究其美感风格,明确与他帖的不同之处;再次为称解笔意。临帖,素喜小字通临,将预得体会付诸实践,如有未安之处,则需再三思考,以祛疑求正。在临帖中,对用笔的验证是很重要的,尽可能采用近于帖意的笔法,以期得其精神。对有较好书法功底的人来说,临帖最忌的是以自己的笔法和书写习惯强加于帖,临什么帖都像自己,有时还标榜曰意临,实在误人误己。笔者以为,学书所谓“入帖”,须以尚形、得笔、传神为目标,亦即刘熙载所言“我入于古”。如能真正做到“入帖”,则所得必多,前景亦佳,没必要以“入帖”为疑,也能避免以意临塞白。

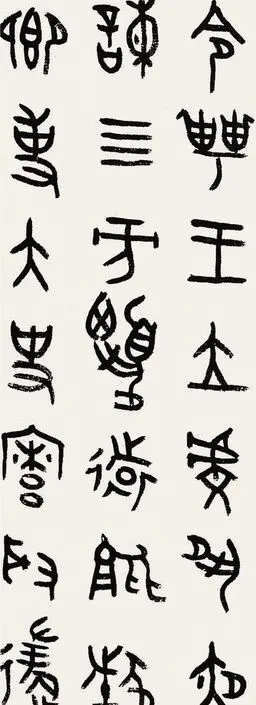

临《番生簋》 局部

临《番生簋》 局部