基于DEM的淮河源地貌形态类型划分

2018-05-17李素娟张兴国

王 耕, 李素娟, 张兴国

(1.辽宁师范大学 城市与环境学院, 辽宁 大连 116029; 2.信阳师范学院 地理科学学院, 河南 信阳 464000)

淮河正在被打造为中国第3条出海黄金通道,成为继珠三角、长三角、环渤海地区之后的第4增长极。淮河源地区越来越受到国家的重视,该区主要位于河南省境内,成为经国务院批准成立的国家第18个重点生态功能区,该区亦是中国“南水北调”的重要水源区,为加强对该区域生态功能及生物多样性的保护工作,在生态功能调蓄及生物多样性保护等方面已纳入当地土地利用规划、扶贫规划、旅游规划及十二五规划中,目的是在淮河源地区建立、完善并运行能够体现生物多样性保护与可持续利用的土地规划。因此,对该地区地貌基本形态划分的研究,有助于指导该地区的土地规划及旅游规划,有利于更好地实现淮河源生物多样性保护的目标及该地区未来的发展规划。

地貌多以形态、成因为分类依据,包括成因分类、形态成因分类、形态分类和多指标分类等不同的分类方法[1]。在地貌基本形态分类的研究中,彭克于[2]1894年提出按地表形态分类的方案,从几何的角度,把地貌分为6种基本类型:平原、山崖、河谷、山地、凹地和洞穴。目前,国内外关于划分地貌基本形态的方案很多,而中国对地貌形态的划分也进行了广泛的探讨及研究[3-9]。其中国际上最具代表性的是欧洲国际地理学联合会地貌调查与制图委员会编制的欧洲1∶250万地貌图图例系统,该分类方法是以高度来划分地貌基本形态的[10]。

除此方法外,有以绝对高度作为1级分类,相对高度或切割深度作为2级分类对地貌基本形态进行划分的,如中国科学院地理研究所1959年的《中国地貌区划》和苏联.斯瓦里采夫什卡娅的山地分类以及高玄彧[11-13]的主客分类法。还有以海拔高度和地势起伏度为依据对地貌形态进行了划分的,如湖北大学区域规划研究所徐汉明[14]的分类。

综上可知,目前对地貌基本形态划分的方案大体有3类: ①以相对高度为依据的地貌分类; ②以绝对高度为主,相对高度或切割深度为辅的地貌分类; ③以海拔高度和地势起伏度为依据的地貌分类。针对这3种分类方案,哪种方案较为适合淮河源地貌基本形态的划分,这是本文将要探讨和研究的问题。鉴于此,本研究以淮河源地区为研究对象,基于分辨率为30 m的DEM数据,在地貌基本形态划分的3类方案下,运用邻域分析、重分类、地图代数以及转换工具等分别进行淮河源地貌形态类型的划分,并对3类方案下的淮河源地貌形态类型进行分析并与实际地形进行勘察比较,确定适合淮河源地貌形态分类的最佳方案。

1 研究区概况

淮河是中国第3大河流,起源于南阳市桐柏县老鸦叉,主要干流流经河南、安徽、江苏,干流全长约1 000 km。淮河流域位于东经112°—121°,北纬31°—36°,总面积2.70×105km2,包括湖北、河南、安徽、山东、江苏5省40个地(市),181个县(市),人口约2亿人。淮河源位于河南省的南部,行政区划包括河南省信阳市10个县(区)和南阳市桐柏县,面积21 109 km2,人口830万人,属于中国欠发达地区[15]。2010年,该区域部分地区被确定为国家重点生态功能区,且淮河源项目受到了国内外的高度重视,未来将会有很大的发展前景。淮河源对于淮河流域生态环境保护及全国生态安全具有重要的战略意义。

2 数据来源及处理过程

(1) 以淮河源为研究区,在地理空间数据云里下载分辨率为30 m的淮河源DEM数据,依据淮河源所在经纬度范围、所在省、市、县的大致范围构建数字高程模型。

(2) 淮河源的矢量边界,在中国淮河源网站里可以下载淮河源的行政区划图,可在ArcGIS里提取淮河源的边界。

(3) 拼接。下载的分辨率为30 m的DEM数据有6个条带状,因此要用镶嵌至新栅格工具进行数据拼接。

(4) 掩膜提取。以淮河源的矢量边界图为要素按掩膜进行提取,得到淮河源的原始DEM。

(5) 杂点处理。利用栅格计算器将所得的原始数据进行杂点去除,对其进行后期数据处理。数字高程模型建成后,便可进行地形因子的自动提取。

3 研究区地貌形态类型划分

3.1 地貌形态类型划分方案

当前,存在3类地貌基本形态类型划分方案,由于所依据的指标不同,使得地貌形态类型划分结果也各不相同,再加之地域间的差异性,难以形成统一的地貌形态类型划分标准。本研究选取3类地貌基本形态类型划分方案下具有代表性的柴宗新方案、徐汉明方案和高玄彧方案,将依照这3个人的方案划分淮河源的地貌基本形态类型,比较差异并总结分析,最后得出适合淮河源地貌基本形态类型划分的最佳方案。

3.2 不同方案下淮河源的地貌形态类型

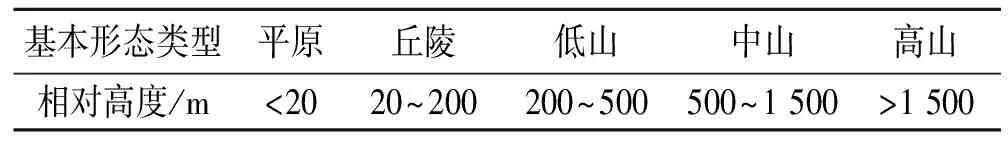

3.2.1 方案1下的淮河源地貌形态类型 方案1将采用柴宗新对地貌形态进行划分的方案。柴宗新[16]提出了仅依据相对高度进行地貌形态分类的方案,将中国地貌基本形态划分为5个指标(表1)。相对高度就是指地形起伏度,地形起伏度是指在一定的区域内,最高点海拔与最低点海拔的差值。地形起伏度描述了一个地区宏观地形特征的状况,对于如何求得地形起伏度的值,可以先求出某一范围内的最高海拔值和最低海拔值,然后求两者的差值即可。具体操作可以在ArcGIS里使用[Spatial Analysis工具]|[邻域分析]|[焦点统计]工具求得海拔的最大值和最小值,邻域的形状(圆、矩形、环、契形等)和大小可以根据自己的要求进行确定。根据上述的提取过程,将邻域形状设定为矩形,邻域为11×11,提取出淮河源的地形起伏度,且提取出的淮河源地形起伏度范围为0~1 561 m。依据柴宗新的方案进行淮河源的地貌形态类型的划分,主要的技术流程为:

(1) 邻域分析。在淮河源DEM的基础上进行邻域分析提取出领域为11×11的研究区的地形起伏度;

(2) 重分类。在提取出来的淮河源地形起伏度的基础上,对其进行重分类,相对高度<20 m的划为平原;20~200 m的定义为丘陵;200~500 m,500~1 500 m,>1 500 m分别划分为低山、中山和高山。最后可以打开属性表计算出各地貌形态类型所占的面积(表2)。

表1 地貌基本形态划分指标(柴宗新方案)

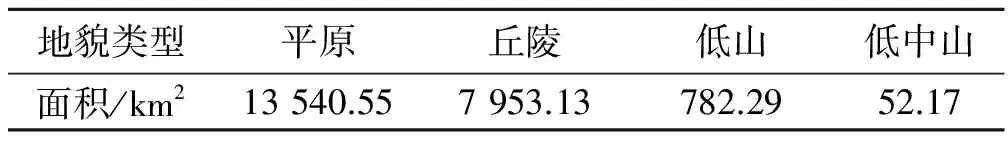

表2 各地貌形态类型面积统计

由表2可以得出,淮河源地区平原所占面积较大,大约是13 882.94 km2,占总面积的63.952 2%,丘陵占总面积的35.826 8%,面积大约是7 777.39 km2。低山、中山和高山相对于平原和丘陵所占比例比较小,所占面积分别是47.62,0.14和0.22 km2,占淮河源总面积的比例分别是0.219 3%,0.000 7%,0.001%。依据柴宗新方案进行地貌形态类型划分后,各地貌形态类型分布的特点为: ①研究区平原较多,且多分布于该区域的中部、东部、北部地区。 ②丘陵相对比较少,分布于研究区的南部、西部以及西南部边缘地带。 ③淮河源区山地所占面积相对于平原和丘陵所占面积极少,研究区的山地又可分为低山、中山和高山,且低山所占面积>高山>中山,低山主要分布于东南部。

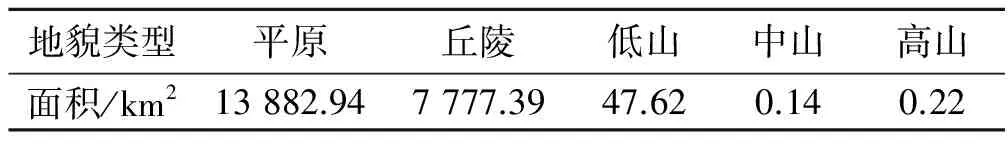

3.2.2 方案2下的淮河源的地貌形态类型 徐汉明等[14]在中国地势起伏度研究中也对地貌形态进行了划分,结合我国地貌形态的基本特征,将中国的地貌形态按海拔高度和地势起伏度分为平原、丘陵、低山、低中山、高中山、高山、最高山等7种类型(表3)。标准2将采用徐汉明方案进行淮河源地貌形态类型的划分。

表3 地貌基本类型划分指标(徐汉明方案)

基于徐汉明方案绘制地形图的主要技术流程为: ①领域分析。在DEM的基础上做出淮河源的地形起伏度(具体操作见方案1)。 ②地图代数。利用地图代数里的栅格计算器依据标准将满足起伏度在0~20 m范围内的平原提取出来;对丘陵的提取有2个指标一个是海拔<500 m,二是海拔>500 m且满足起伏度在20~150 m之间,由此将符合这2个指标的丘陵提取出来,按照这种方法依次提取出低山和低中山。 ③转换工具。利用转换工具中的栅格转面将提取出的地貌形态类型转化为矢量。 ④联合。利用地理处理中的联合工具,将转化为矢量的平原、丘陵、低山和低中山进行联合,便可进行淮河源地貌形态类型的划分。依据徐汉明的地貌形态分类方案,可以将淮河源的地貌形态类型分为4类,分别是平原、丘陵、低山、和低中山。且平原面积较大,丘陵主要分布在研究区的南部、西南部以及西部的边缘地区,中间区域也有少量的分布。 此外,山地所占面积较少,主要分布在商城县的东南部边缘地区以及桐柏县的西南部的较少区域。由DEM可以计算出各地貌形态类型所占面积,具体结果详见表4。

表4 各地貌形态类型面积统计

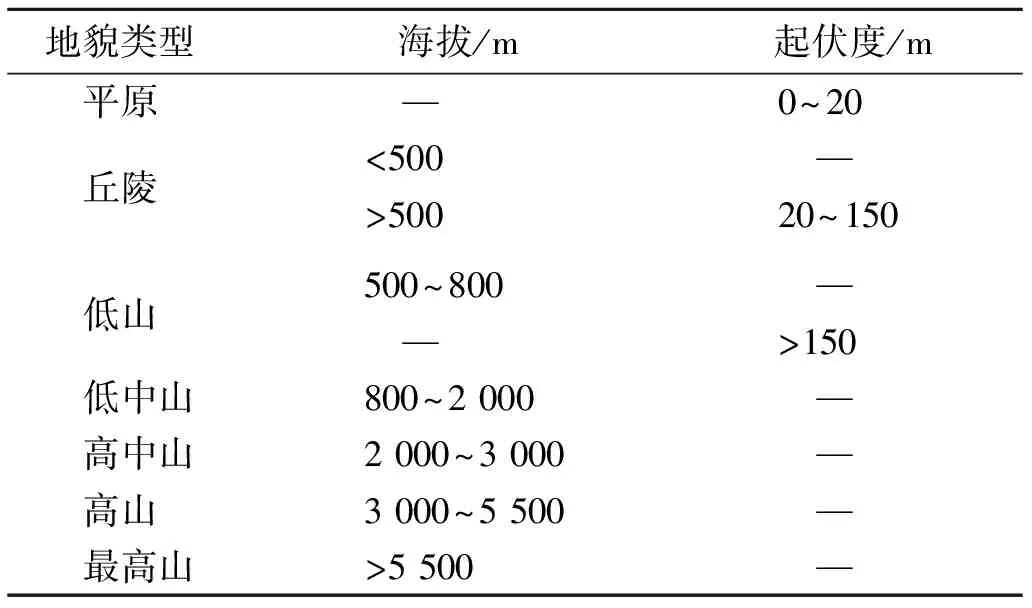

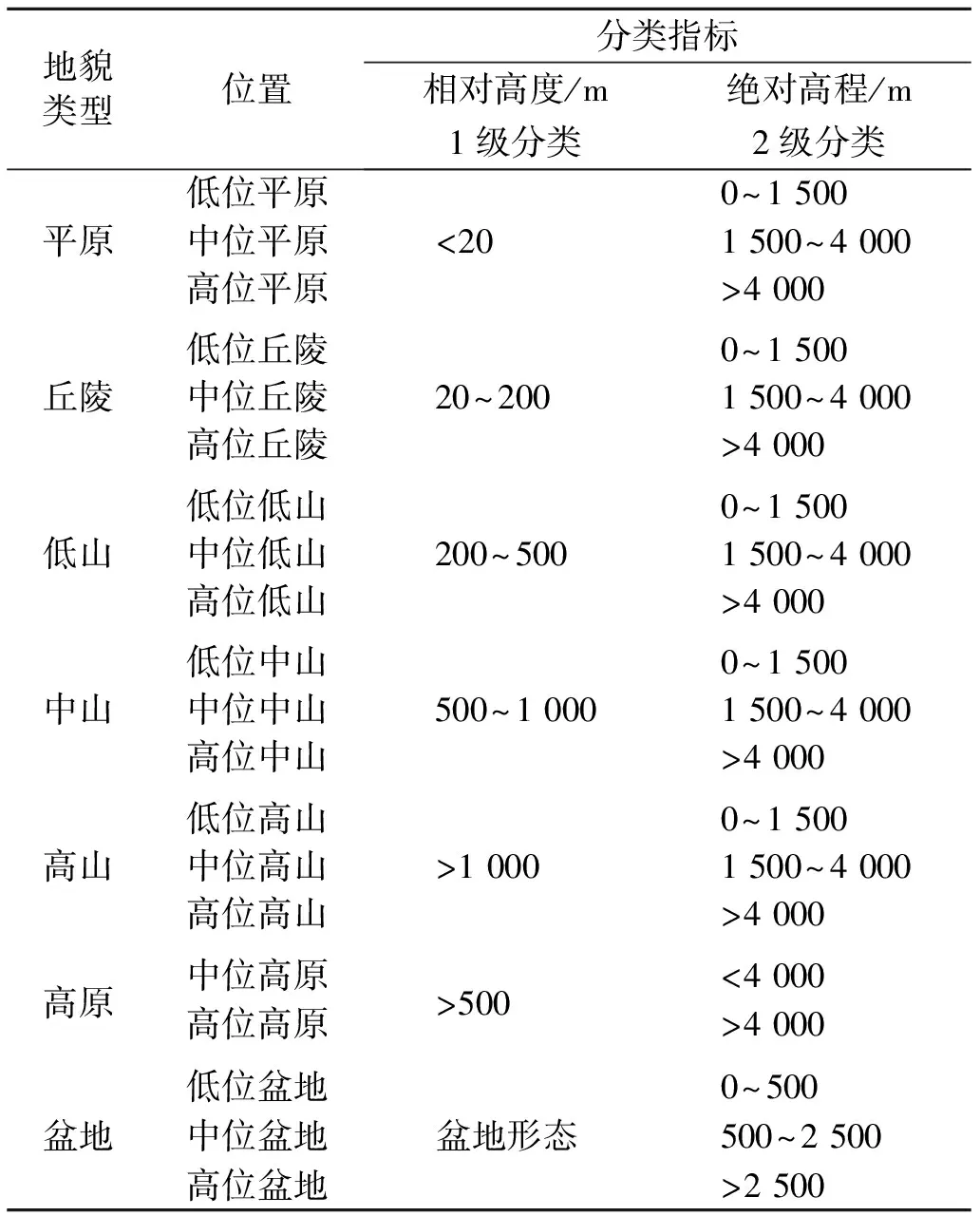

3.2.3 方案3下的淮河源的地貌形态类型 方案3对淮河源地貌形态类型的划分采用高玄彧方案。高玄彧[11]认为对地貌基本形态的划分,应以相对高度为主,绝对高度为辅,这样既符合人们观察山地的真实感受,又重视了绝对高度的客观作用。该分类方法首先依据相对高度(或切割深度)进行1级分类,将地貌形态分为平原、丘陵、低山、中山、高山等,然后依据绝对高度进行2级分类,将地貌形态分为3位,即低位、中位和高位,并将1级分类和2级分类相结合,形成地貌基本形态的分类系统(表5)[1]。依据该方案进行淮河源的地貌形态类型的划分,主要技术流程与标准2类似。

表5 地貌基本类型划分指标(高玄彧方案)

注:各丘陵按相对高度可再分为低丘和高丘

依据高玄彧方案可以将研究区的地貌形态类型分为5类,分别是低位平原、低位丘陵、低位低山、低位中山和低位高山,由DEM可以计算出各地貌形态类型所占面积分别为13 414.64,8 039.05,49.19,0.08和0.28 km2。

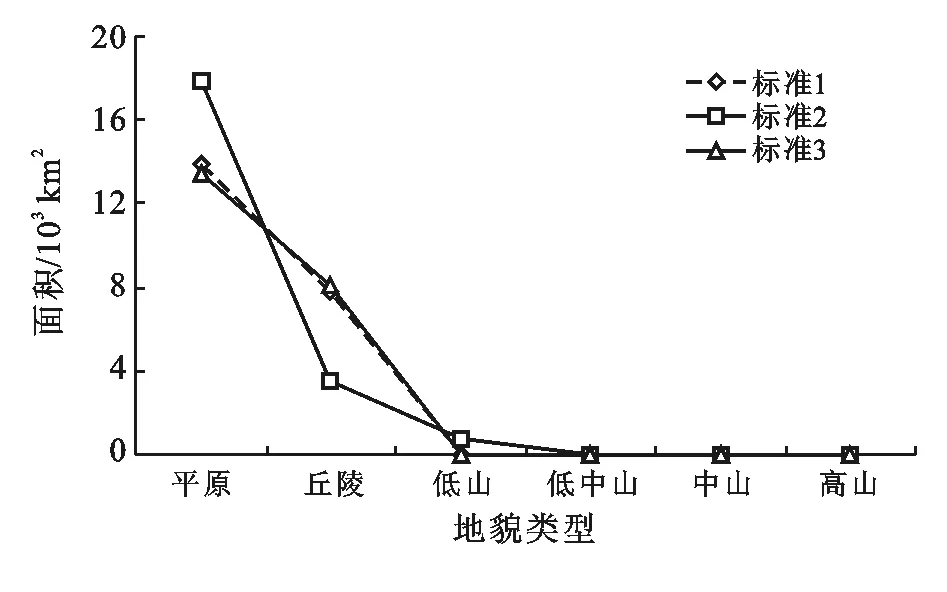

3.2.4 各方案下地貌形态类型的差异与分析 对淮河源地貌形态类型的划分采用了3类划分方案,并进行面积统计和分析。对这3类方案做一比较与分析,并得出划分淮河源地貌基本形态类型的最佳方案。

方案1采用的是柴宗新的分类方案,该方案依据相对高度(即地形起伏度)将淮河源的地貌形态类型划分为平原、丘陵、低山、中山和高山。方案2采用的是徐汉明的方案,此方案依据海拔高度和地势起伏度将研究区划分为平原、丘陵、低山和低中山4种地貌形态类型。方案3采用的是高玄彧方案,该方案依据相对高度进行1级分类,依据绝对高程进行2级分类,最后两级分类结合将淮河源的地貌形态类型分为低位平原、低位丘陵、低位低山、低位中山和低位高山。根据不同方案下划分的地貌形态统计出各方案下地貌形态类型所占面积,并绘制出折线图(图1)。从图1可以看出,不同方案下地貌形态类型的面积,方案1和方案3各地貌形态类型所占面积基本差不多,但是方案1只根据相对高度对地貌形态类型进行划分,一是忽视了绝对高程的客观作用与人们的真实感受不符,二是淮河源最高高程是1 468 m,区域内是没有高山的,因此此方案的地貌形态分类不确切。方案3虽然既兼顾到了相对高度,又考虑到了绝对高程,但是由于淮河源最高高程是1 468 m,二级分类中只有低位,此方案将淮河源的地貌形态划分为了低位平原、低位丘陵、低位低山、低位中山和低位高山,由此可知该分类方案在淮河源地区并未充分发挥其作用,因此方案3不适合淮河源地貌基本形态类型的划分,它比较适合绝对高程高,地貌形态类型多的地区。方案2是在海拔高度和地势起伏度2个指标下划分地貌形态的,依据相对高度和海拔高度两个条件确定某种地貌形态,该方案即兼顾了绝对高度的客观作用,又考虑了人们观察山地的真实感受,且此方案的划分也较为符合淮河源的实际地形情况。因此,这3种方案中方案2较为符合淮河源地貌形态类型的划分,所以淮河源地貌形态类型可以分为平原、丘陵、低山和中低山。

图1 不同方案下地貌形态类型的面积

3.3 淮河源地貌基本形态特征分析

3种地貌形态划分方案中依据海拔高度和地势起伏度进行划分的徐汉明方案较为符合淮河源实际地形的划分情况,此方案将淮河源地区地貌形态划分为平原、丘陵、低山和中低山4种类型。从淮河源地貌形态的整体性特征来看,淮河源地区主要以平原和丘陵为主,面积分别为13 540.55和7 953.13 km2,分别占淮河源总面积的60.65%和35.62%;低山和低中山所占面积较少,分别占淮河源总面积的3.5%和0.23%;因此,从整体来看淮河源地势较为平坦,有利于该地区旅游规划和土地规划的实施。从区域性特征来看,虽然淮河源主要以平原和丘陵为主,但并不是相间分布的;平原主要分布在固始县、淮滨县、潢川县、息县、光山县、罗山县和平桥区,从方位上来看,主要分布在淮河源的北部及东北部地区,当然这些地区也有少量的丘陵分布;丘陵主要分布在信阳的商城县、新县、浉河区、南阳的桐柏县和湖北北部的一些地区,而低山和低中山主要分布在这些丘陵地区。因此,淮河源地区主要以平原和丘陵为主,且平原和丘陵分区分布,低山和低中山面积较少,且主要分布在淮河源南部的一些边缘地区,总体地势较为平坦。

4 结 论

(1) 淮河源的海拔高度最高是1 468 m,最低高程是23 m;地势情况是东低西高,北低南高。

(2) 淮河源依据徐汉明方案可以划分4种地貌形态类型,分别是平原、丘陵、低山和低中山。

(3) 平原所占面积大,分布在研究区的中东部地区,而丘陵和山地所占面积少,主要分布在桐柏县西部以及西南部、浉河区的西南部、新县南部以及商城县的东南部的边缘地区。

[参考文献]

[1] 张磊.基于地形起伏度的地貌类型划分研究:以京津冀地区为例[D].河北 石家庄:河北师范大学,2008.

[2] 苏时雨,李锯章.地貌制图[M].北京:测绘出版社,1999:3-64.

[3] 李锯章.中国地貌基本形态划分的探讨[J].地理研究,1987,6(2):32-39.

[4] 李炳元,潘保田,韩嘉福.中国陆地基本地貌类型及其划分指标探讨[J].第四纪研究,2008,28(4):535-545.

[5] 宋佳.基于DEM的我国地貌形态类型自动划分研究[D].陕西 西安:西北大学,2006.

[6] 赵晋陵,大湄公河次区域宏观地貌形态类型划分研究[J].测绘科学,2013,38(2):50-52.

[7] 胡最,聂阳意.基于DEM的湖南省地貌形态特征分类[J].地理与地理信息科学,2015,31(6):67-71.

[8] 曹伟超,陶和平,孔博,等.基于DEM数据分割的西南地区地貌自动识别研究[J].中国水土保持,2011(3):38-41.

[9] 陈加兵,李慧,陈文慧,等.基于DEM与DLG的福建省地貌形态自动分类[J].地球信息科学学报,2013,15(1):75-79.

[10] 程维明,周成虎,柴慧霞,等.中国陆地地貌基本形态类型定量提取与分析[J].地球信息科学学报,2009,11(6):725-736.

[11] 高玄彧.地貌基本形态的主客分类法[J].山地学报,2004,22(3):261-266.

[12] 高玄彧.地貌类型混合法研究[J]地理与地理信息科学,2006,22(2):83-87.

[13] 高玄彧.地貌类型主维分类法的研究[D].四川 成都:成都理工大学,2006.

[14] 涂汉明,刘振东.中国地势起伏度研究[J].测绘学报,1991,20(4):311-319.

[15] 彭荣胜.淮河源旅游产业发展对生物多样性保护的影响研究[J].生态经济,2012(7):157-160.

[16] 柴宗新.按相对高度划分地貌基本形态的建议[C].北京:测绘出版社,1986.