北京市门头沟区采砂废弃地治理遥感评价

2018-05-17伍冰晨李英雪高同雨

孙 嘉, 伍冰晨, 齐 实, 李英雪, 高同雨

(1.北京市门头沟区国家生态修复科技综合示范基地, 北京 102300; 2.北京林业大学 水土保持学院水土保持国家林业局重点实验室 北京市水土保持工程技术研究中心 林业生态工程教育部工程研究中心, 北京 100083)

北京市门头沟区由于过去长期大规模的资源开采,造成了地下水位下降、水土流失、废弃矿渣扬尘、山体景观破坏等一系列生态环境问题,严重威胁着生态系统正常运转,分区域出现生态系统退化现象[1-3]。2005年门头沟区组织专家进行了2 a多的调研,测算,全区需修复的生态破坏面积约为240 km2,占区域总面积的16.5%[4]。其中生态破坏之一的河道采砂源于20世纪80年代初期,随着国家改革开放和经济的迅速发展,城市建设速度的过速发展,城市扩张和发展中的基本建设工程和道路建设工程,对砂料的需求急剧增加,北京周边尤其是门头沟地区的永定河、清水河沿岸,从1983年开始,逐渐对砂石储量丰富的河道河床两边进行了无序甚至是疯狂的采挖和盗挖,大规模大面积开采,形成了规模很大的采砂坑,这种无序开采和盗挖到1996年前后达到最高峰。北京市和门头沟区政府高度重视这一问题,自2006年开始,累计开展永定河生态治理、废弃矿山生态修复、污水处理等生态建设项目100多个,累计投资12多亿[5]。门头沟区开展生态治理工作以来,已经过去了约10 a,为进一步说明生态治理的效果,本研究以门头沟区采砂废弃地为研究对象,采用遥感景观评价的方法,对河道采砂废弃地的生态修复效果进行评价,进而为北京市政府进行采砂废弃地这一典型退化生态系统的生态修复和景观重建提供支持,同时也可作为其他类似、相关研究的参考依据。

1 研究路线和方法

1.1 调查范围

门头沟区采砂废弃地主要分布在永定河、清水河流域及109国道两侧,本研究以实地调查为基础,结合遥感影像的历史数据对门头沟区采砂废弃地破坏区域进行精确定位,以确定本研究的生态修复评价区域。调查范围总长169 km,沿线平均总宽3.5 km(从下苇甸分为下安路、109国道南北两路进行))共592 km2的区域。

1.2 遥感判别

现状遥感影像来源于Google Earth 2016年2月以及2015年7月门头沟区的高分影像图。Google Earth高分影像图结合了quick brid,landsat,digital globe, NOAA等多源影像。治理前影像为航空摄影,摄于2005年,比例尺为1∶1万。根据影像特征,结合现地调查,确定影像判别特征和判别采砂废弃地及治理的类型。

1.3 景观评价

确定景观评价指标,采用综合指数法,对采砂废弃地治理的效果进行评价。综合指数模型采用加权平均的评价方法。其形式为:

(1)

式中:P——综合分值;Wj——第j个评价对象的权重值;Vj——第j个评价对象的指标值。

植被覆盖度计算方法。植被覆盖度的确定采用面积比法,即将高分影像图导入GIS中,勾绘出生态修复区,计算出区域面积S,勾绘出植被覆盖区域,计算出植被覆盖区域总面积S1,得出植被覆盖度。计算公式为:

f=S1/S

(2)

景观协调度计算方法。在景观协调度的确定采用专家打分法,即邀请相关方面的专家多名,包括园林专业、水土保持专业、自然地理专业及其他相关专业,对同一区域不同阶段的影像进行判别,得出综合判别结果。

2 采砂废弃地基本特征、治理类型

2.1 采砂废弃地基本特征

根据航空影像判读和现场调查,门头沟区采砂废弃地采挖特征及分布具有一定的特点和规律,其分布区域主要集中在永定镇、龙泉镇、王平镇、斋堂镇、清水镇五镇,军庄镇、 妙峰山镇、雁翅镇也有不同程度的采挖。依照采砂现场的地表表现形态、地表破坏力、植物损毁程度、土壤裸露度、水环境、大气污染程度等各种环境影响因素,将采砂废弃地分为离散砂石坑及河道砂石坑群两大类别。

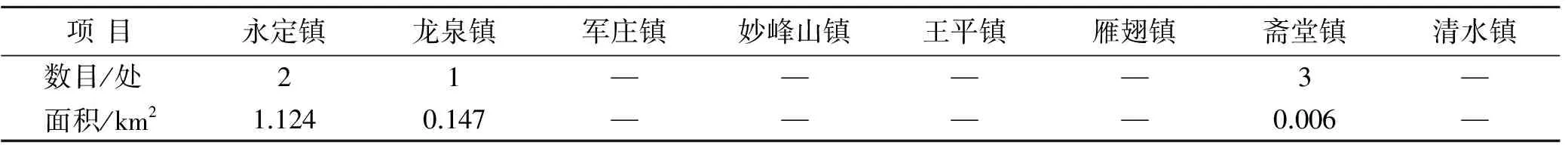

2.1.1 砂石坑 门头沟区砂石坑主要分布在永定河下游古河道的冲积扇平原上,长期的采挖造成地表大面积的裸露和侵蚀,尤其是在永定镇和龙泉镇,由于采砂遗留的巨型砂石坑,对区域的土地利用结构和生态环境造成严重影响;门头沟区山区的中部和西北的山地河谷中,沿永定河及其支流清水河两侧也有一定数量的分布,但除王平镇、永定镇有个别巨型砂石坑外,其余地区均为中小型砂石坑,总共为29处(表1)。

表1 门头沟区2006年各乡镇砂石坑统计

2.1.2 河道砂石坑群 河道砂石坑群的形成主要由私自盗挖采掘所致,由于是在河道上的无序盗采,造成对地表的破坏不连贯、不规则,通常采挖地域相对集中,采挖面积大,深度浅,对地表径流直接危害程度深。门头沟区的河道砂石坑群集中分布在永定河下游河道内,永定河支流清水河河道内也有几处分布(表2)。

表2 门头沟区2006年各乡镇河道砂石坑群统计

2.2 采砂废弃地治理现状

根据门头沟区采砂废弃地自然生态属性(包括水文条件、地质条件及生态现状等)、社会经济属性(包括位置以及利用现况)两个方面的分析和判别[6-8],并结合影像资料及现场调研,将门头沟区采砂废弃地规划利用方式总结为公共绿地及公园、自然生态恢复区、建设用地、基本农田、河道综合治理区等5大类别(表3)。

表3 门头沟区采砂废弃地规划利用类型及分布

3 采砂废弃地治理景观评价

3.1 评价体系构建

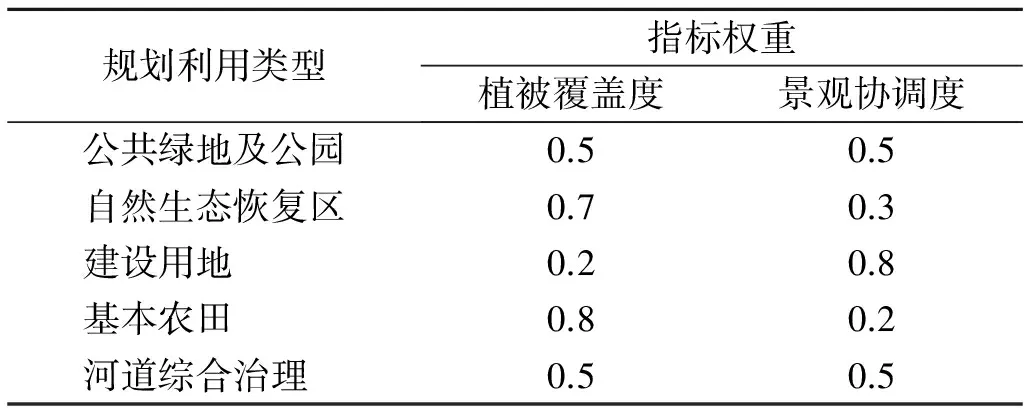

(1) 评价指标选取及权重确定。基于对影像的判别,根据门头沟区采砂废弃地的规划利用方向,以及各采砂废弃地规划利用后的植被状况及景观状况,采用Ⅰ级分类评价。Ⅰ级指标为规划利用方向指标,分为公共绿地及公园、自然生态恢复区、建设用地、基本农田、河道综合治理等Ⅴ类,通过对遥感影像的目视解译,根据各类规划利用区的面积占门头沟区总面积的比例,得到每类的权重(表4)。

表4 评价指标的Ⅰ级指标权重

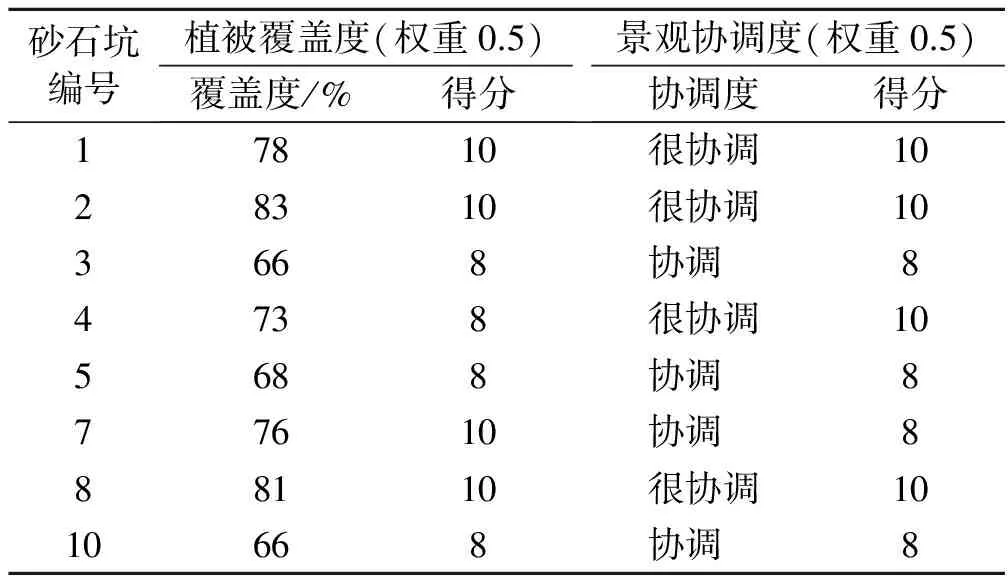

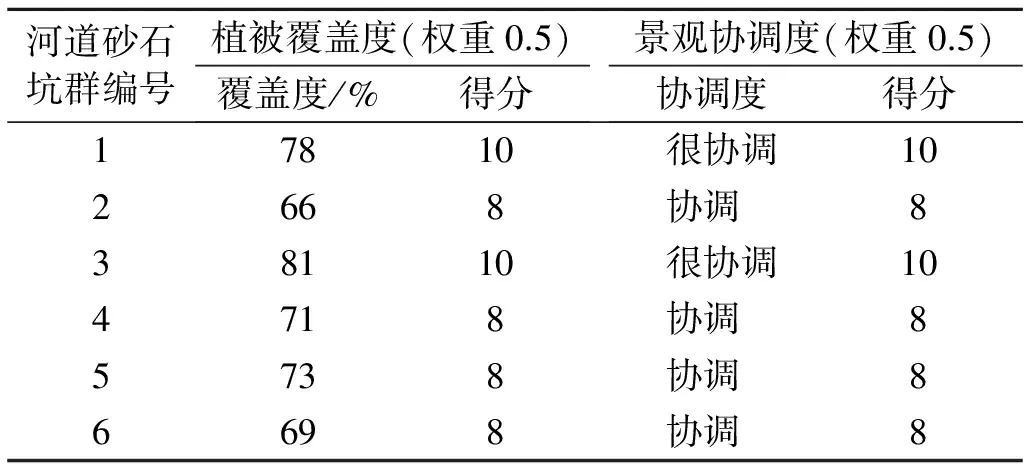

Ⅱ级指标是对Ⅰ级指标的细化,分别为植被覆盖度指标和景观协调性2个指标,针对各采砂废弃地规划利用类型,利用专家知识法,对Ⅰ级指标赋予权重(表5)。

表5 评价指标的Ⅱ级指标权重

(2) 评价标准确定。植被覆盖度的计算利用GIS面积比法得到,植被覆盖度的评价标准根据水利部2008年颁布的《土壤侵蚀分类分级标准(SL190-2007)》,将不同的水土流失等级对应于不同等级的植被覆盖度,同时根据门头沟区的实际情况[9-10],参考蔡宏等[11-12]的方法,对该区植被覆盖度分为5级,每级对应不同的评价值,分别为:植被覆盖度<30%,2分;植被覆盖度30%~45%,4分;植被覆盖度45%~60%,6分;植被覆盖度60%~75%,8分;植被覆盖度>75%,10分,具体详见表6。

表6 植被覆盖度评价标准

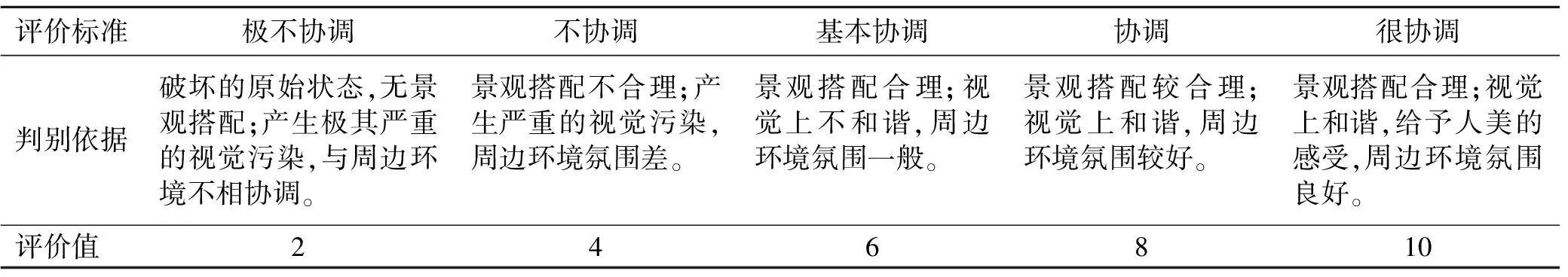

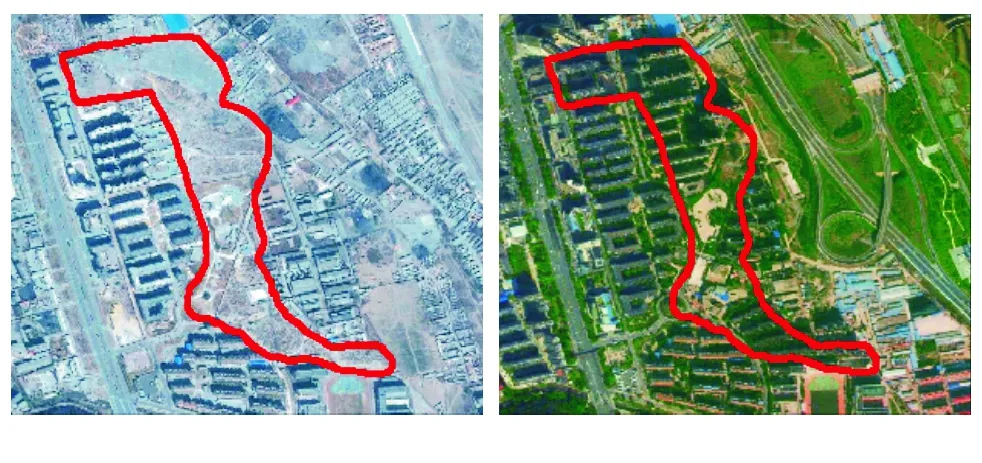

景观协调度的评价标准根据不同时期采砂废弃地修复情况下对应的影像做出对比,采用专家打分法做出判别,分为5个评级,分别为极不协调,2分;不协调,4分;基本协调,6分;协调,8分;很协调,10分,具体详见表7。

表7 景观协调度评价标准

参照景观协调度评价标准,以图1为例,依次为极不协调、不协调、基本协调、协调、很协调。Ⅰ级指标评价标准建立在Ⅱ级指标(植被覆盖度、景观协调度)评价标准的基础之上,根据植被覆盖度和景观协调度评价标准的一一对应关系(如植被覆盖度“<30%”对应景观协调度“极不协调”),以及表5中各Ⅰ级指标下Ⅱ级指标权重值,采用加权平均法计算出各一级指标的评分标准。

本研究中,由于两项Ⅱ级指标的评价值均为2,4,6,8,10,Ⅱ级指标权重对Ⅰ级指标评价标准无影响,计算出的各Ⅰ级指标评价标准一致,以此得出各规划利用方式下的生态治理效果,分别为:极差,2分;较差,4分;一般,6分;较好,8分;极好,10分。具体结果详见表8。

图1 各评价标准影像对比

表8 Ⅰ级指标评价标准

综合评价标准建立在Ⅰ级指标评价标准的基础上,结合表8中各Ⅰ级指标评价标准以及表4中各Ⅰ级指标的权重,采用加权平均法计算出综合评价的评分标准。得出门头沟区生态治理总体效果分别为:极差,2分;较差,4分;一般,6分;较好,8分;极好,10分。其中,极差所对应的状态为破坏的原始状态,极好所对应的状态为理想状态(表9)。

表9 北京市门头沟区生态治理综合评价标准

3.2 不同规划利用方式的评价

在对各采砂废弃地的规划利用方向进行分类的基础上,根据对影像的目视解译确定各采砂废弃地Ⅱ级指标(植被覆盖度、景观协调度)得分情况,再根据Ⅱ级指标权重表,利用综合指数法计算各采砂废弃地的综合评分分值。得到各采砂废弃地的综合评分分值后,根据该采砂废弃地面积占该类型采砂废弃地总面积之比,再次利用综合指数法计算不同规划利用方式下采砂废弃地的综合评分情况。

(1) 公共绿地及公园。规划为公共绿地及公园的采砂废弃地,经过回填复绿后,采用客土改良法改善土壤基质条件。选取形态色彩各异、具有良好景观效应的草本、木本植物,构造多样、美观的乔、灌、草复合植物群落,营造自然植物群落景观。对于规划为街心花园、公园的采砂废弃地,还配以步道、坐椅、回廊等设施,进行景观格局的构造,定期养护,维持健康良好的生态系统和优美的景观。对于规划利用为公共绿地及公园的采砂废弃地治理效果评价,可以永定镇1(图2),2号砂石坑影像对比图(图3)为例,其修复区的植被覆盖度分别为78%,83%,景观协调度均为很协调。其他同类型采砂废弃地评价详见表10。

图2 永定镇1号砂石坑影像对比

图3 永定镇2号砂石坑影像对比

表10 公共绿地及公园类采砂废弃地评价

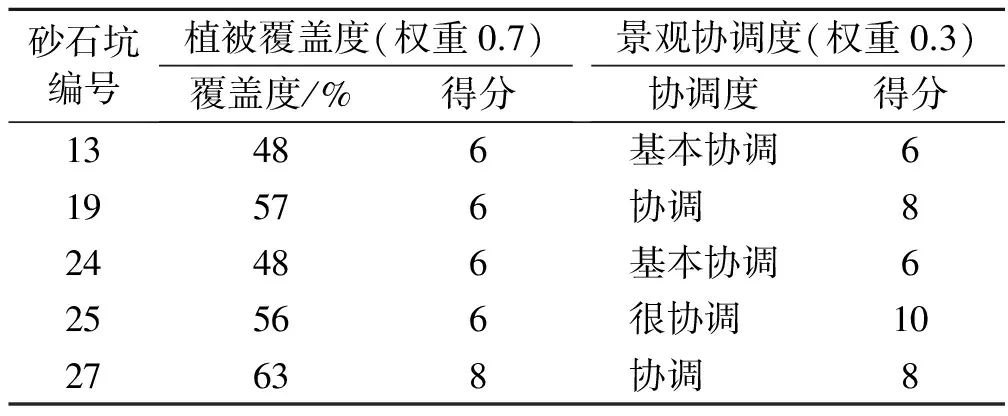

(2) 自然生态恢复区。规划为自然生态恢复区的采砂废弃地,在对坑内进行初步的清理和简单平整后,根据采砂废弃地土质的不同,进行必要的土壤基质改良。再按照固氮植物—先锋草本—灌木—乔木的演替顺序依次进行植物配置,之后由植被自然生长,形成荒野型植被,并尽量避免人类活动的干扰。对于规划利用为自然生态恢复区的采砂废弃地治理效果评价,可以王平镇13号砂石坑影像对比图(图4)为例,其修复区的植被覆盖度为48%,景观协调度为基本协调。其他同类型采砂废弃地评价详见表11。

图4 王平镇13号砂石坑影像对比

表11 自然生态恢复区类采砂废弃地评价

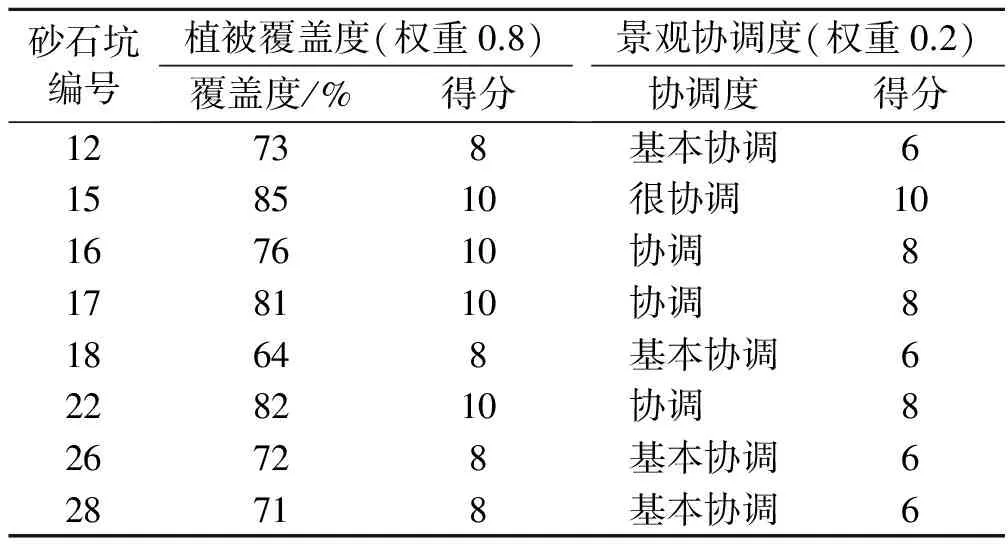

(3) 建设用地。规划为城市建设用地类采砂废弃地,通过覆土填埋、土地平整等工程措施,和周边建设用地进行功能上的协调,形成该区域城市建设用地的合理布局。对于规划利用为建设用地的采砂废弃地治理效果评价,可以龙泉镇6号砂石坑影像对比(图5)为例,其修复区的植被覆盖度为32%,景观协调度为很协调。其他同类型采砂废弃地评价结果详见表12。

图5 龙泉镇6号砂石坑影像对比

(4) 基本农田。规划为基本农田的采砂废弃地,通过区域内的土壤条件恢复,形成适宜农作物生长的基本农田。对于规划利用为基本农田的采砂废弃地治理效果评价,可以王平镇15号砂石坑影像对比图(图6)为例,其修复区的植被覆盖度为85%,景观协调度为很协调。其他同类型采砂废弃地评价详见表13。

表12 城市建设用地类采砂废弃地评价

图6 王平镇15号砂石坑影像对比

表13 基本农田类采砂废弃地评价

(5) 河道综合治理。规划为河道综合治理的采砂废弃地,通常临近河道、有较大面积和深度,从水资源利用角度考虑,通过植物、工程措施,将雨水集蓄起来以减轻下游的防洪压力。对于规划利用为河道综合治理的采砂废弃地治理效果评价,可以永定镇1号(图7)、3号(图8)河道砂石坑群,斋堂镇5号砂石坑群影像对比图(图9)为例,其修复区的植被覆盖度分别为78%,81%和73%,景观协调度分别为很协调、很协调、协调。其他同类型采砂废弃地评价详见表14。

图7 永定镇1号河道砂石坑群影像对比

图8 永定镇3号河道砂石坑群影像对比

图9 斋堂镇5号河道砂石坑群影像对比

表14 河道综合治理类采砂废弃地评价

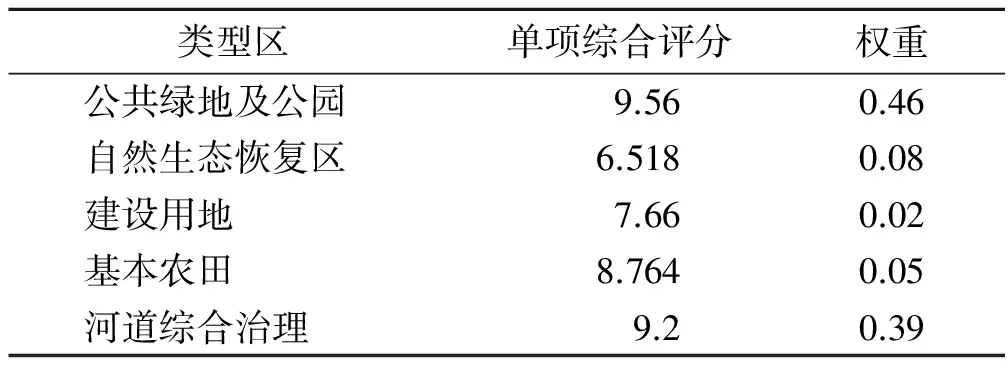

3.3 综合评价

根据不同采砂废弃地规划利用方式下的各采砂废弃地的评价值采用加权平均法得出该类型下的综合评价表,其分值大小反映该规划利用方式的修复效果,再根据各规划利用方向下所占权重及相应的单项综合评分值,采用加权平均法得到门头沟区采砂废弃地规划利用的综合评分,其分值大小反映了门头沟区采砂废弃地总体生态修复的效果。满分10分,分值越高表明修复效果越好。各规划利用方式的综合评价结果详见表15。

表15 门头沟区采砂废弃地规划利用综合评价总

注:采砂废弃地规划利用综合评价值为9.1。

根据采砂废弃地规划利用现状图表及影像对比图及评价指标计算表可知,采砂废弃地规划利用综合评分为9.1分,结合表9中的综合评价标准,综合评分位于8~10分之间,即较好与极好之间,更接近极好状态,说明门头沟区采砂废弃地规划利用及生态修复效果达到近理想的状态。结合表8中的Ⅰ级指标评价标准,在不同规划利用方向下,根据单项综合评分:公共绿地及公园9.56分(接近极好),自然生态恢复区6.518分(接近一般),建设用地7.66分(接近较好),基本农田8.764分(接近较好),河道综合治理9.2(接近极好)分,可以看出治理效果为:公共绿地及公园>河道综合治理>基本农田>建设用地>自然生态恢复区。结合表10—14中各Ⅱ级指标的得分情况,可以发现,将采砂废弃地规划利用为公共绿地及公园,其生态治理效果接近理想状态,不管从植被覆盖度还是景观协调度的角度来说都体现出更好的恢复效果,其原因在于这类采砂废弃地通常临近居民区、面积较大且土质相对较好,通过土壤改良与植被景观的重建逐步形成一个物种丰富较高,景观较优美且与周围环境相协调的小型生态系统;对于河道综合治理的采砂废弃地,由于治理区域均位于河道,国内外有多种河道治理方法能够借鉴,因此治理效果也接近理想状态;对于规划为基本农田的采砂废弃地,服务于乡镇的农田保护政策,可采取多种农业生态治理措施,因此农田的植被覆盖度得到较大的提高,其生态治理效果较好;对于规划为建设用地的采砂废弃地,服务于门头沟区的城市总体规划,用作建设用地的景观与周边环境具有较高的协调性,其生态治理效果较好,但相比之下,其植被覆盖度有待提高;对于规划为自然生态恢复区的采砂废弃地由于立地条件较差,当缺乏人为的保护与干预,仅靠自然条件下恢复,植被的演替往往得不到预期的效果,因此生态治理效果一般。

4 结 论

针对门头沟区采砂废弃地的生态治理项目,利用高分辨率遥感影像可以有效提取各生态修复区不同年份的景观状况,且能从影像上判别各采砂废弃地的规划利用方向。研究结果表明,近10 a来,门头沟区采砂废弃地规划利用及生态修复取得了显著的成效,总体生态治理效果达到近理想的状态,其中大部分的采砂废弃地规划利用为公共绿地及公园或者采取河道综合治理,其治理效果都达到接近理想的水平,对于门头沟区采砂废弃地生态治理具有重要的示范作用。对于采砂废弃地,因其破坏严重,不宜采用自然生态恢复的方式,下阶段的治理重点需放在规划为自然生态恢复区的采砂废弃地上,改善该区域的立地条件,提高植被覆盖度,使其朝着良性的演替方向发展。

利用影像资料结合现场数据,可以有效地进行植被覆盖度计算,景观协调度判断。因此,高分辨率遥感影像对于采砂废弃地生态治理项目的修复效果评价具有很高的精度,且方法实用。本研究利用遥感影像技术宏观性、客观性、实时性的特点,对门头沟区采砂废弃地生态治理项目进行遥感评价,进而为北京市政府进行采砂废弃地这一典型退化生态系统的生态修复和景观重建提供支持,同时也可作为其他类似、相关研究的参考。

采砂废弃地的景观评价是采砂废弃地生态治理效果评价的重点,质量高低直接反映生态治理项目的成功与否,本研究还存在一些不足和问题,在定量评价方法上还需进一步探讨和研究。

[参考文献]

[1] 杜海萍,陈睿.涵养生态 造福千秋万代:访中共门头沟区委副书记、区长刘云广[J].前线,2008(10):22-24.

[2] 白杨,黄宇驰,王敏,等.我国生态文明建设及其评估体系研究进展[J].生态学报,2011,31(20):6295-6304.

[3] 钱一武.北京市门头沟区生态修复综合效益价值评估研究[D].北京:北京林业大学,2010.

[4] 田军.门头沟区:生态修复的历程与模式[J].科技潮,2010(7):34-37.

[5] 马升平.北京市门头沟区生态修复效益综合评价研究[D].北京:北京林业大学,2011.

[6] 杨鸣婵,姜其贵.北京市平原区砂石坑综合治理利用思路[J].水利规划与设计,2010(3):46-49.

[7] 胡振琪,王培俊,邵芳.引黄河泥沙充填复垦采煤沉陷地技术的试验研究[J].农业工程学报,2015,31(3):288-295.

[8] 左长清,李小强.红壤丘陵区坡改梯的水土保持效果研究[J].水土保持通报,2004,24(6):79-81.

[9] 李文武.基于遥感技术的植被覆盖度信息提取[J].科技资讯,2012(18):149-150.

[10] 胡振琪,龙精华,王新静.论煤矿区生态环境的自修复、自然修复和人工修复[J].煤炭学报,2014(8):1751-1757.

[11] 蔡宏,何政伟,安艳玲,等.基于RS和GIS的赤水河流域植被覆盖度与各地形因子的相关强度研究[J].地球与环境, 2014 (4):518-524.

[12] 唐颖,贾海峰,王军,等.基于遥感技术的北京市平原区砂石坑识别探索[J].遥感信息,2008(4):76-80.