我国春玉米物候变化趋势及其与水热条件的关系

2018-05-17崔耀平路婧琦刘素洁肖登攀刘小萌石欣瑜

崔耀平, 路婧琦, 刘素洁, 李 楠, 肖登攀, 刘小萌, 石欣瑜, 蒋 琳

(1.河南大学 黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室, 河南 开封475004; 2.河北省科学院地理科学研究所, 河北 石家庄 050011; 3.洛阳师范学院 国土与旅游学院, 河南 洛阳 471934)

农业对气候变化敏感,当前农业生产的不确定性和风险随气候变化进一步增加[1-3]。玉米是当前世界上广泛种植的大宗农作物,我国玉米播种地域跨度大、气候资源差异大。探讨中国春玉米的生长变化情况对从整体上把握我国农业生产状况、评估气候变化下的作物生产和适应情况均具有重要意义。20世纪以来,全球地表平均温度上升了0.74 ℃左右[4-5]。中国温度变化情况表现出冬季大于夏季、北方大于南方的总体升温态势[6]。但近十几年来许多区域升温趋缓,甚至出现降温趋势[3]。说明气候变化本身具有一定的地域复杂性,而这种气候特征下作物生长对应的变化特征仍研究不足。物候和生育期能够客观反应春玉米生育过程对外部环境的响应和适应。其中,气象因子,特别是降水和气温,是植被生长较敏感的两个因素[7-10]。有研究[11]表明,中国西北部的春玉米在气候影响下,20世纪80年代以来呈现出物候期提前、各生长阶段历时呈延长的趋势。另有学者[8,12]对比2000s和1960s的结果,发现除东北外,其他玉米种植区的播种期提前;成熟期在北方推迟;生育期也表现出不一致的特征:黄淮海等地生育期历时不变,云贵高原缩短,而其他区域则不同程度延长。也有学者[13]利用模型模拟得到玉米的生育期在东北、黄淮海和西南地区均缩短。可见,当前的研究结果并不一致,气候变化对春玉米的影响具有一定的复杂性和空间分异性。本研究旨在分析近十几年水热气候变化下中国春玉米的物候变化特征。主要研究目标为: ① 分析中国春玉米的历史物候及生育期变化规律; ② 量化分析春玉米的生长期历时与平均温及降水的关系。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

中国共划分出为东北、甘新、黄淮海等9个农业区。就春玉米的物候观测站点而言,涉及到7个农业区[14-15]。其中,东北区地处温带大陆性季风气候,该区土地资源丰富,但热量资源不足;内蒙古及长城沿线区从东向西逐渐由半湿润向半干旱和干旱气候带过渡;甘新区干旱少雨,属干旱区气候;黄土高原区大部分为半干旱区;长江中下游区和西南区属亚热带湿润季风区水热资源丰富;华南区多属热带和亚热带季风区,高温多雨。

1.2 数据来源与研究方法

所用数据主要包括2000—2013年的农业站点数据和气象站点数据,两套站点观测数据均来自于中国气象科学数据共享服务网(http:∥www.cma.gov.cn/)。物候观测数据为中国农作物生长发育数据集。先筛选出有连续观测值的春玉米物候观测站点;再将其记录日期转换为儒历日(DOY, day of one year),即每年的第几天;之后划分播种到抽穗为营养生长期(VGP)、抽穗到成熟为生殖生长期(RGP)、播种到成熟为整个生育期(GP),联立物候期数据分别进行统计分析。气温和降水数据。从中国气候资料2000—2013年的数据集中选取出气温和降水日观测数据。选择距农业物候观测站最近的气象站;然后对应物候和生育期分析平均温和降水量的变化。

2 结果与分析

2.1 春玉米物候期的变化趋势

春玉米播种期共选出116个有效观测站点,2000—2013年春玉米播种期一般发生在5月中旬以前,其中89%以上的站点播种期在4月至5月中旬,这些站点主要分布在新疆北部、东北及其周边;抽雄期共选取118个有效站点,平均抽雄期在5月中旬至8月,其中,86%的站点的抽雄期出现在7—8月;春玉米成熟期选取120个有效站点,成熟期分布在7—9月份,86%的站点的成熟期出现在8月中下旬至9月,其中大部分站点出现在9月中下旬(89个站点)。全国春玉米播种期呈现推迟和提前的站点数之比为3.8,说明了研究时间段内大部分站点均推迟播种了;抽雄期提前和推迟的站点数之比为0.78,较多站点呈推迟趋势;成熟期出现推迟和提前趋势的站点数之比为1.6,说明其也是以推迟为主(表1)。

表1 中国春玉米主要物候变化趋势的站点数统计

2.2 各生育期历时及其与气候因子的关系

为分析玉米生育期与对应的气候因子的关系,分别对春玉米的VGP,RGP及GP来探讨作物各生长阶段的变化趋势及其对气候变化的响应。春玉米VGP筛选出114个连续观测站点,整体上,各春玉米种植区VGP以缩短趋势为主,缩短和延长的站点数之比为1.9;RGP共筛选出118个站点,RGP历时以延长为主,延长和缩短的站点数之比为1.7;对GP筛选出115个有效站点,GP历时以缩短为主,其中整个生育期缩短的站点有72个,其余站点呈延长趋势(表2)。

表2 中国春玉米整个生育期历时、温度及降水变化趋势的站点数统计

春玉米整个生育期平均温度变化趋势由表2可知,VGP时段的平均温呈降低和升高趋势的站点数基本一样,比例为1.04;RGP期间呈升、降温趋势的站点数之比为1.2,升温站点略占多数;58个站点GP期间呈升温趋势,主要分布在南部;余下57个呈降温趋势的站点则主要分布在东北、内蒙古及长城沿线等。对应地,春玉米VGP对应的降水量变化趋势以增加为主,呈增加和降低趋势的站点数之比为2.2;RGP阶段降水量呈增加和降低的站点比为1.8;GP期间91个站点的降水量增加,而降低的站点仅为总站点数的1/5。

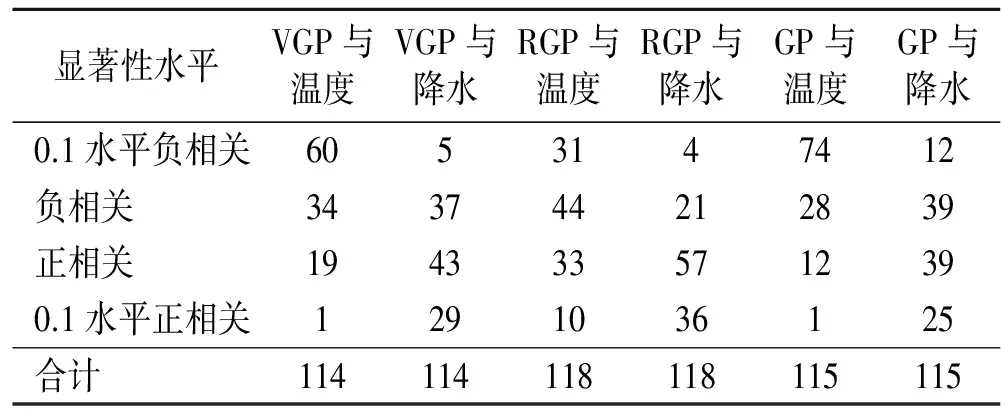

在春玉米VGP的有效站点中,82%的站点显示VGP历时与平均温呈负相关,且有60个站点通过显著性验证(p<0.1);与降水量以正相关为主,呈正、负相关站点数之比为1.7,29个站点通过显著性检验。春玉米RGP历时与平均温以负相关为主(75个),且达到显著的站点有31个(p<0.1);与降水量呈正、负向相关的站点数之比达到了3.7,36个站点通过了显著性检验。GP历时与对应时间段的平均温表现出负相关的站点数为102个,74个通过显著性检验(p<0.1);此外,GP与降水量呈正、负关系的站点数之比为1.25,其中25个站点通过了显著性检验(表3)。

表3 春玉米生长期历时与水热因子相关性的站点数统计

2.3 各农业区春玉米生育期与水热因素的量化关系

本研究拟合了VGP,RGP和GP历时与平均温和降水量的多元回归方程,并分析春玉米各生育期历时变化与平均温、降水的关系。结果显示:各农业区的VGP历时均随升温而缩短,缩短幅度为1.68~3.63 d/℃,平均缩短2.39 d/℃(表4)。对比VGP,温度对RGP历时的影响相对较小。各分区的平均温每升高1 ℃,春玉米VGP缩短的时间普遍小于1.05 d,全国VGP缩短时间为0.62 d。而温度与GP历时的回归关系显示,温度可致其缩短达4.58 d/℃。这个结果说明温度与春玉米整个生育期的关系密切,对其影响也较大。降水对GP历时影响较小,降水量每增加10 mm,对应的VGP,RGP和GP历时均延长不足0.5 d。

表4 春玉米VGP,RGP和GP与水热因子的多元回归分析

注:a和b分别表示平均温(℃)和降水量(mm);y为儒历日(d)。

3 讨论与结论

3.1 讨 论

依据不同的气候调节和资源禀赋,春玉米的生长过程既受到自然条件的影响,也受到人为种植和耕作习惯的调节[16-17]。本研究选取农业站点及邻近的气象站点分析春玉米的物候与气候变化的量化关系,可以部分避开其他因子的干扰,更能突显水热因素对春玉米物候的影响。

春玉米的生育期在不同地区的具体时间和范围不同,但是生育期主要在3—9月。经过严格的日值观察数据比对发现:GP对应的气温虽然整体呈现升温趋势,但呈现升温趋势的站点数和呈现降温趋势的站点数基本相当。这个结果与前人得到的气温年变化趋势不同,尤其在东北地区。东北本底温度低,有学者研究发现,该地区受到全球增温效应的影响也大,20世纪50年代以来东北地区的增温速率为0.33 ℃/10 a,明显高于全国0.22 ℃/10 a的升温速率[18]。而本研究的结果显示:对应春玉米VGP,RGP和GP时段的平均温,呈降低趋势的站点在空间分布上以东北区最为集中,北部的内蒙古及长城沿线等区域也有很多站点呈现降温趋势,而平均温呈现增加趋势的站点反而主要分布在南部区域。在全球暖化的大背景下,对东北及全国区域的研究普遍定位为增温[6,8],且玉米种植范围也不断北移[19]。而自2000年以来,这种气温暖化的趋势在放缓,甚至在某些区域出现降温趋势[3],虽然本研究不涉及年际气温变化的趋势,但在站点尺度上也佐证了气温波动在GP时间段内存在着放缓的特征。

不同于自然植被的生长过程和物候特征[20-21],除了气候因素外,农作物的物候特征还受到很多其他因素的干扰,比如:春玉米品种特性、生产耕作技术措施、生产方式、农业耕作习惯及政府引导、农民意愿等[19,22]。本研究无法排除人为耕作日期的选择对春玉米物候期起始的影响,本研究结果显示,主要物候期在研究时段内的大部分站点呈现出一定的推迟,而播种期延后具体原因也需再做分析,比如考虑播种期前后的降水量和土壤墒情,以及农民的耕作习惯和意愿等[23]。播种期的延迟直接导致后续生育期的延后,但是后续的抽雄和成熟期对应的延后站点数却明显减少了,这个结果其实暗含着后续的物候期有一定的提前,而生育期历时与温度的负相关性也说明了这一点。温度所起的作用就是把播种期推迟的站点数在以后的生长过程中给减少了:播种期推迟的站点数占总有效站点的79%,而在抽雄起减为55%。温度对GP历时的影响主要是通过影响VGP历时来实现的,同时也要注意本身VGP的历时也比RGP要长,因此表现出来的影响值也相应大,这也是原始数据在统计上的体现。并且,由于多种因素的影响,物候期与温度的关系并非单调地呈现负相关关系,本研究结果显示也有少量站点显示出了显著的正相关关系,他人的研究也有类似的报道[24],说明期间的物候与气候及其他因素的关系需要在站点尺度上做深入的探讨。此外,本研究主要是侧重分析站点数量,而对具体变化值的比对谈及较少。因此,未来可以对变化值的大小及趋势再探讨,并加入光照、耕作习惯、极端气候的作用,以期能进一步剖析春玉米的物候特征及其对气候因子的响应。

3.2 结 论

(1) 自2000年以来,中国春玉米各主要物候期呈推迟趋势,播种时间逐年后延。在116个站点中,近80%的春玉米观测站推迟,最高可推迟3.78 d/a。播种日期提前的站点仅为24个,最高提前趋势为1.42 d/a;而随后的抽雄和成熟时间,对应的站点推迟数虽然仍然大于提取的站点数,但也明显减少:推迟站点数占比降到60%以下。

(2) 不同于一般的理解2000—2013年中国春玉米生育期内的平均温升降趋势变化并不明显,升降站点数基本一样:呈现升温和降温的站点数分别为58,57个;而大部分站点的降水量呈现出增加趋势。

(3) 春玉米物候期与气候要素的关系表现为:GP历时与平均温呈负相关,与降水呈正相关。每升温1 ℃春玉米GP历时将缩短4.58 d,且以缩短VGP为主;GP受降水量的影响较小。

[参考文献]

[1] 路婧琦,崔耀平,张帅帅,等.气候变化下水肥及CO2对冬小麦生长的影响模拟[J].中国农学通报,2015,31(33):27-36.

[2] 王铮,郑一萍.全球变化对中国粮食安全的影响分析[J].地理研究,2001,20(3):282-289.

[3] Cui Yaoping, Ning Xiaojü, Qin Yaochen, et al. Spatio-temporal changes in agricultural hydrothermal conditions in China from 1951 to 2010[J]. Journal of Geographical Sciences, 2016,26(6):643-657.

[4] Stocker T. Climate change 2013: The physical science basis: Working group I contribution to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M]. England: Cambridge University Press, 2014.

[5] Palut M P J, Canziani O F. Contribution of working groupⅡto the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M]. England: Cambridge University Press, 2007.

[6] 任国玉,郭军,徐铭志,等.近50 a中国地面气候变化基本特征[J].气象学报,2005,63(6):948-952.

[7] 韦振锋,任志远,张翀,等.1999—2010年陕甘宁黄土高原区气候对指标物候的影响[J].水土保持通报,2014,34(5):232-236.

[8] 翟治芬,胡玮,严昌荣,等.中国玉米生育期变化及其影响因子研究[J].中国农业科学,2012,45(22):4587-4603.

[9] 侯英雨,王良宇,毛留喜,等.基于气候适宜度的东北地区春玉米发育期模拟模型[J].生态学杂志,2012,31(9):2431-2436.

[10] 杨贤为,黄朝迎,张强.东北春玉米生长发育气象条件的适应性分析[J].气象,1993,19(10):25-28.

[11] 肖登攀,齐永青,王仁德,等.1981—2009年新疆小麦和玉米物候期与气候条件变化研究[J].干旱地区农业研究,2015,33(6):189-194.

[12] 李正国,杨鹏,唐华俊,等.近20 a来东北三省春玉米物候期变化趋势及其对温度的时空响应[J].生态学报,2013,33(18):5818-5827.

[13] 金之庆,葛道阔,郑喜莲,等.评价全球气候变化对我国玉米生产的可能影响[J].作物学报,1996,22(5):513-524.

[14] 孙颔,沈煜清,石玉林.中国农业自然资源与区域发展[M].江苏 南京:江苏科学技术出版社,1994.

[15] 郑景云,尹云鹤,李炳元.中国气候区划新方案[J].地理学报,2010,65(1):3-12.

[16] Tao Fulu, Yokozawa M, Xu Yinlong, et al. Climate changes and trends in phenology and yields of field crops in China,1981—2000[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006,138(1/4):82-92.

[17] Tao Fulu, Zhang Shuai, Zhang Zhao, et al. Maize growing duration was prolonged across china in the past three decades under the combined effects of temperature, agronomic management, and cultivar shift[J]. Global Change Biology, 2004,20(12):3686-3699.

[18] 周秀杰,王凤玲,吴玉影,等.近60 a来黑龙江与东北及全国气温变化特点分析[J].自然灾害学报,2013,22(2):124-129.

[19] 杜国明,张露洋,徐新良,等.近50 a气候驱动下东北地区玉米生产潜力时空演变分析[J].地理研究,2016,35(5):864-874.

[20] Cui Yaoping. Preliminary estimation of the realistic optimum temperature for vegetation growth in China[J]. Environmental Management, 2013,52:151-162.

[21] 葛全胜,戴君虎,郑景云.物候学研究进展及中国现代物候学面临的挑战[J].中国科学院院刊,2010,25(3):310-316.

[22] Dong Jinwei. Xiao Xiangming. Zhang Geli. et al. Northward expansion of paddy rice in northeastern Asia during2000-2014[J]. Geophysical Research Letters, 2016,43:3754-3761.

[23] Xiao Dengpan, Tao Fulu, Shen Yanjun, et al. Combined impact of climate change, cultivar shift, and sowing date on spring wheat phenology in northern China[J]. Journal of Meteorological Research, 2016,30(5):820-831.

[24] Li Zhengguo, Yang Peng, Tang Hhuajun, et al. Response of maize phenology to climate warming in northeast China between 1990 and 2012[J]. Regional Environmental Change, 2014,14(1):39-48.