环境规制的治污效应与就业效应:“权衡”还是“双赢”

——基于规制内生性视角的分析

2018-05-14

一 引 言

随着工业化进程的推进,中国经济增长与资源环境矛盾日趋尖锐,倒逼政府不断强化环境规制。然而,环境规制也会给经济社会发展造成一定负面影响,其中,对就业的影响已成为各国政府与行业协会关注的焦点①例如在美国加州,政府在制定环境规制政策时必须考虑环境规制可能对就业造成的影响(Berman和Bui, 2001)[1]。以及学术研究热点,并由此引发了关于就业与环境之间是否存在权衡(“Job Versus the Environment”Trade Off)的讨论。环境规制对行业就业产生不利影响主要源于以下理论逻辑:环境规制增加了企业生产成本,导致企业竞争优势减弱与生产规模收缩,进而引发失业问题(Berman和Bui,2001)[1]。美国商业协会1990年的一项研究表明,《清洁空气法案》可能导致美国丧失100万-200万个就业岗位(Goodstein,1996)[2]。无独有偶,1999年英国工程雇主联合会发布的研究报告指出,征收气候变化税将造成155000人失业(Cole和Elliott,2007)[3]。Henderson(1996)[4]、Greenstone(2001)[5]等的实证研究也表明环境规制会对行业就业产生不利影响。

也有部分研究认为环境规制没有造成就业损失,甚至会增加就业。例如,地球之友(Friends of the Earth)提供的案例研究表明,环境规制能够创造环境质量提升与就业净增长的“双重红利”(Cole和Elliott,2007)[3]。此外,Berman和Bui(2001)[1]、Morgenstern et al.(2002)[6]、Bezclek et al. (2008)[7]、Belova et al. (2013)[8]等也发现环境规制能够或多或少增加行业就业。那么,环境保护与就业增长之间是否存在权衡?环境规制是否能够收获环境改善与就业增长的“双重红利”?对此,理论分析和实证研究均未给出明确答案。事实上,环境规制对就业的影响机制较为复杂,取决于企业的生产要素构成、产品需求价格弹性、治污技术特征等一系列因素,使得环境规制在损失就业的同时也创造就业,最终产生的就业净效应则不确定(Bezclek et al.,2008)[7]。

由于中国在工业化程度、比较优势、国际分工等方面与发达国家存在较大差别,环境规制对中国就业的影响可能与发达国家不同(王勇等,2013)[9]。陆旸(2011)[10]利用VAR模型得到的模拟结果显示,短期内中国难以获得就业的“双重红利”。陈媛媛(2011)[11]研究认为,加强环境规制会促进行业就业。王勇等(2013)[9]认为,只有当环境规制强度提高到一定水平,才会对就业产生促进作用。然而,目前绝大部分研究是在环境规制严格外生的假设下探讨其对就业的影响,鲜有文献考虑环境规制的内生性问题。由于受多重目标约束,中国地方政府不得不考虑环境规制对工业企业生产和就业造成的影响,当预期到环境规制造成企业生产成本增加并可能导致就业损失,权衡各项目标,就可能对环境规制强度进行策略性调整,从而使得环境规制具有一定的内生性。Cole 和 Elliott(2007)[3]指出,环境规制受行业就业水平、行业规模、对外开放程度等因素的影响而具有一定的内生性,若忽视环境规制的内生性,将导致有偏估计。基于此,本文采集2003-2014年中国工业行业面板数据,通过构建联立方程组并使用迭代式3SLS模型对环境规制的内生性进行研究,重新估计环境规制的就业效应与治污效应,并进一步考察两种效应在不同行业间存在的行业异质性,这也是本文的创新之处。

本文为地方政府正确认识环境规制的治污效应与就业效应,进而调整应对策略提供实证依据。如果环境规制的治污效应与就业效应之间存在“双赢”,那么地方政府应当加强环境规制,以收获污染减排与就业增长的“双重红利”。如果环境规制的治污效应与就业效应之间存在“权衡”,那么地方政府应系统分析在降低环境规制强度保障就业的同时,将对治污减排效果产生多大程度的负面影响,进而调整相关政策以解决就业与污染问题。

二 典型事实与理论分析

(一)地方政府“重经济、轻环保”的发展观

由于承担发展经济、保障就业、治理污染等多重任务,在资源和任期有限的情况下,地方政府不得不在各项任务目标之间理出优先次序,做出最优安排以最大化其收益。在以分税制为特征的财政分权体制下,促进经济增长能够给地方政府创造可观的财税收益。在中央任免地方官员的政治晋升体制下,以GDP总量和增速为主要内容的政绩考核指标成为地方官员选拔任用和政治升迁的重要评价依据*2002年出台的《党政领导干部选拔任用工作条例》与2006年出台的《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》对官员选拔任用与政治升迁所依据的绩效考核作出了详细规定。然而现实中,上级政府往往主要依据地区经济发展绩效对下级政府官员进行考核和提拔。虽然过去十年,中央政府不断强调、众多学者一再呼吁不应以GDP作为政绩考核的主要指标,但体制惯性使得地方政府短期内仍难以摆脱GDP偏好。,Jia et al.(2012)[12]、Wu et al.(2013)[13]等的实证研究表明,官员任期内当地GDP增长能够显著提高地方官员的政治晋升概率。因此,无论是财政激励还是政治激励,都不断强化了地方政府追求经济增长的偏好。

另一方面,环境保护、节能减排等指标在地方官员绩效考核评价体系中的权重明显偏低。如2013年山东某市科学发展观考核指标共2000分,而主要污染物减排量、居民生活环境水平等指标仅占140分。加大环保力度短期内无法显著带动GDP增长并促进官员政治晋升,反而可能影响地方经济发展与财政收支(Wu et al.,2013)[13]。于是当短期经济增长目标与环境保护目标不可兼得时,地方政府倾向于以牺牲环境为代价换取经济发展、财政收入增加与就业增长。由于中央政府和地方政府之间存在广泛的信息不对称问题,中央政府往往只能观察到地方经济总量、就业水平等显性指标,而很难及时准确地掌握地方经济增长的真实成本信息(如资源能源过度消耗、生态破坏、工业污染等),从而进一步固化了地方政府“重经济、轻环保”的发展观与政绩观。地方政府有激励放松环境规制强度,保护本地污染企业发展并吸引高利税、高就业的工业企业在其辖区投资建厂。例如,根据《经济参考报》2014年对山东省某几个地级市的调查,当地政府在引进工业项目时主要以该项目能够创造的财政收入和就业岗位作为决策依据,至于项目是否达到环保要求、对当地环境可能造成的污染程度则成为次要考虑因素或者根本不予考虑(吕思言,2014)[14]。再如2014年8月-12月,河南省驻马店市环保局曾先后三次致函平舆县政府,要求其关闭违规排污的27家皮革生产企业,然而当地政府并未依法实施环境规制,至2015年2月,当地皮革企业反而增至30家,并且均正常生产。2015年1月1日,环保部推出了号称史上最严厉的新《环境保护法》,然而该法在实践中却遭遇了很多阻力,地方法院不立案、地方政府不愿执法的现象普遍存在(常纪文,2015)[15]。

(二)环境规制对就业的影响机制分析

地方政府对环境规制的干预源于其对经济发展、就业增长目标的优先考虑。那么,环境规制究竟会对工业企业就业产生何种影响?下面对此作理论分析。借鉴Berman 和Bui(2001)[1]的模型,首先假设完全竞争市场中企业使用J种可变投入要素(如劳动力、生产性资本等)并承担K种准固定规制遵从成本(如污染治理投资、减排设施运行费用等)。企业的可变成本函数可以表示为:

C=H(Y,P1, …,PJ,X1, …,XK)

(1)

其中,Y为产出,Pj(j=1, …,J)为可变投入要素价格,Xk(k=1, …,K)为准固定规制成本数额。在企业利润最大化的一阶条件下劳动力L的需求函数如下所示:

(2)

环境规制R对劳动力需求影响的简化形式可以表达如下:

L=δ+μR

(3)

环境规制对就业影响的机制如下所示:

(4)

此外,环境规制可能导致部分在位企业停止生产并退出该行业,并且提高了行业进入门槛,会在一定程度上阻止或者推迟潜在进入企业进入,造成该行业吸纳劳动力的能力减弱。因此,环境规制可能通过引致在位企业退出或者阻止新企业进入从而对就业产生不利影响(Henderson,1996)[4]。

(三)环境规制的内生性分析

环境规制机构的独立性是发达国家构建环境规制体系所普遍遵循的原则。独立性原则不仅要求环境规制机构在行政事务、财政预算、人员编制等方面完全独立于地方政府,而且不可以受利益相关者(包括被规制企业、行业主管部门等)的影响而独立地行使环境规制职能。若环境规制机构不具备或者不完全具备独立性,则环境规制执行会有一定的内生性。例如,Peltzman(1976)[16]、Grossman和Helpman(1994)[17]等认为,规制非严格外生,而是由代表特殊利益集团的规制机构在追求自身收益最大化过程中所内生决定的。具体到中国的环境规制体系,地方环保局是同级政府的职能部门,在财政、人事管理等方面受制于地方政府,不具备独立行使环境规制职能的条件。地方环保部门的行政执法权限有限,只有对违法排污企业限期治理的建议权,并没有决定权,对企业的处罚需要地方政府综合评估经济发展、就业情况、环境违法程度等因素后才能决定,从而使得环境规制服从地方政府的执政目标而被选择性执行。具体有以下因素:

(1)行业就业人数。Grossman和Helpman(1994)[17]、Goldberg和Maggi(1999)[18]等指出,一个行业可能通过游说规制机构,甚至将其俘获,以寻求降低规制强度,获得贸易保护。进一步地,行业劳动力规模或者说吸纳就业的能力被认为是体现行业游说能力的重要特征之一(Cole和Elliott,2007)[3]。吸纳就业人数越多的行业越容易通过游说政府为其提供更多的贸易保护。否则,国外具有竞争优势的商品进入将打压本土企业,进而造成大规模失业(Goldberg和Maggi,1999)[18]。如果将环境规制政策作为绿色贸易壁垒,那么污染行业便会积极游说地方政府对其降低环境规制强度,以增强其竞争优势,减弱进口商品对其造成的冲击(Ederington和Minier, 2003)[19]。因此,考虑到环境规制对就业可能造成不利影响,而失业的增加又会增添社会不稳定因素,地方政府出于保护地区行业发展和减少失业的目的可能会降低环境规制强度。(2)行业国有及国有控股企业占比。一方面,大型国有企业往往是地方的支柱性企业,地方政府为保证GDP增长和财政收入,有激励放松对国有企业的环境规制强度,甚至包庇袒护其污染行为;另一方面,一些国有企业的行政级别高于地方环保部门,可以通过人大、行业协会、银行等许多渠道对地方政府施加政治影响,从而不利于环境规制的执行。此外,Lorentzen et al.(2014)[20]的研究表明,大型国有企业会与环保局和地方政府合谋,规避环境污染信息的披露,阻碍地方政府在环境治理方面的制度创新。(3)外资进入。根据“污染天堂假说”,发达国家较为严格的环境标准会诱使其重度污染型行业的企业向环境标准相对较低的发展中国家(地区)转移,而发展中国家(地区)为了吸引外资将竞相降低环境规制,即存在环境规制的“逐底竞争”(Racing to the Bottom)现象。然而,外资进入也可能会对环境规制产生正向影响。根据Cole et al.(2006)[21]的研究,不完全竞争市场中政府为刺激产出和增加消费者剩余,往往将环境规制降低至最优水平(First-best Level)以下,外资进入加大了市场竞争程度,得到同样的产出不再需要将环境规制降低到以前的水平,这种“福利效应”导致环境规制强度上升。(4)企业平均规模。大型企业往往比小型企业更有实力去游说地方政府。因此,行业中企业平均规模越大,对环境规制的干扰越强。(5)环境污染程度。污染物排放量的不断积累、环境质量的持续恶化将在一定程度上倒逼政府加强环境规制。

综上所述,地方政府会对经济发展、就业情况、环境污染程度等指标进行权衡后决定环境规制执行力度,致使环保部门难以独立行使规制职能,环境规制便具有了内生性。那么,环境规制对就业水平和环境污染具体产生何种影响?接下来进行实证研究。

三 模型设定与数据说明

(一)计量模型设定

本文实证分析主要关注三方面问题:第一,环境规制对工业行业就业产生何种影响?第二,环境规制在改善环境质量方面的效果如何?第三,就业、环境污染等因素是否影响了环境规制从而使其具有内生性?下面通过构建联立方程对上述问题作逐一解答,具体计量模型设定如下:

行业就业方程:empit=c1+β11reguit+∑β1nQit-1+φi+δt+εit

(4)

环境污染方程:envit=c2+β21reguit+∑β2nWit-1+φi+λt+ηit

(5)

环境规制方程:reguit=c3+β31empit+β32envit+∑β3nZit-1+υi+θt+ωit

(6)

各式中,i和t分别表示行业和年份,c1、c2、c3为常数项,φi、φi、υi表示不可观测的行业效应,δt、λt、θt表示时间效应,εit、ηit、ωit为残差项。核心变量为行业就业人数(emp)、行业环境规制强度(regu)和环境污染水平(env)。Q、W、Z分别为3个方程的控制变量,为了减弱内生性问题,各控制变量均滞后一期。各变量的具体含义如下:行业就业人数(emp)由各工业行业就业人员年末人数除以实际工业增加值表示,即单位产出的就业人数。行业环境规制强度(regu)的度量比较困难,相关研究大多从行业对污染物排放的治理过程以及结果等角度衡量行业环境规制强度,如采用单位产出的污染治理和控制支出(Cole et al.,2006)[21]或环境保护支出(Cole和Elliott,2007)[3]对环境规制进行度量。本文分别使用各工业行业废气和废水治理设施运行费用与工业增加值之比衡量环境规制强度。环境污染水平(env)分别由单位产出的工业废气排放量(gas)和废水排放量(water)表示,并进行对数化处理。本文首先使用gas代表环境污染程度,然后在稳健性检验中使用water对其进行替代。控制变量Q包括:工资水平(wage),由各工业行业就业人员平均工资额表示,并进行对数化处理。行业企业平均规模(size),由工业行业不变价资产总计除以行业企业个数表示。物质资本存量(pci),按照Cole et al.(2008)[22]的方法,采用各工业行业单位产出的固定资产净值表示。外资进入(fore),采用各行业港澳台商和外商固定资产投资占总固定资产投资的比重表示。控制变量W包括:能源消耗强度(energy),使用单位产出的能源消耗量表示。人力资本(hci),使用行业的工资水平与各行业的平均工资之比表示。pci、size、fore等变量的定义同上。控制变量Z包括:行业国有企业占比(state),由行业中国有及国有控股企业资产总计占行业资产总计的比重衡量。size、fore等变量的定义同上。

(二)数据说明

受数据可得性限制,采集2003-2014年中国36个工业行业面板数据进行实证研究。原始数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国价格统计年鉴》、国家统计局网站以及中经网统计数据库。为了消除价格因素的影响,使用分行业的工业生产者出厂价格定基指数(2003年为基期)对工业增加值进行平减;使用固定资产投资价格定基指数对行业资产总计和固定资产净值进行平减;使用居民消费价格指数对平均工资额进行平减。

四 实证分析

(一)全行业回归

为了与之前将环境规制视为外生变量的研究作对比,首先使用固定效应OLS对方程(4)和(5)分别进行单方程估计,结果分别列于表1和表2的第2列。接着放松环境规制外生的假设,将环境规制视为内生变量,使用迭代式3SLS对联立方程(4)、(5)、(6)进行估计,结果分别列于表1第3列、表2第3列和表3第2列。

表1 就业方程估计结果

注:括号内t值,*、**、***分别表示变量在10%、5%、1%的显著性水平上显著。

(1)环境规制对就业水平的影响

根据表1第2、3列的估计结果,环境规制均对工业行业就业人数产生了显著的负向影响,表明环境规制在改善环境水平的同时导致了部分就业损失,这与王勇等(2013)[9]、陆旸(2001)[10]的研究结论相一致,即短期内中国的环境规制还无法实现环境改善与就业增长的“双重红利”。究其原因,可能是因为环境规制强度的增加导致短期内产出效应占主导,企业倾向于通过裁员来应对生产成本的上升、产品需求量的下降与利润空间的收缩。进一步来看,使用OLS方法得到的regu系数估计值为-0.2784,其绝对值小于使用迭代式3SLS估计得到的regu系数值-0.8940。这或许可以解释为什么之前部分研究认为环境规制对就业的负面影响微乎其微。OLS估计假设环境规制严格外生,该假设对于评价环境规制对就业水平的影响程度至关重要。当地方政府考虑到环境规制可能会给工业行业造成就业损失,环境规制的执行便受到就业水平等因素的影响而具有内生性,那么,环境规制对就业人数造成的不利影响会在一定程度上得到减弱。换句话说,忽视环境规制的内生性,将其视为外生变量,会低估环境规制给工业行业造成的就业损失,即β11的估计有向下的偏误。对OLS估计和迭代式3SLS估计进行Hausman检验,P值为0.0000,拒绝了环境规制为外生变量的原假设,表明OLS估计是不一致的。因此,在其他条件不变的情况下,短期内环境规制对工业行业就业确实造成了不利影响,并且之前的部分研究低估了这一影响。

控制变量方面,工资水平对就业人数产生了显著的负向作用,工资水平的上涨一方面直接增加了劳动力成本,导致企业使用其他生产要素对劳动进行替代;另一方面,劳动力成本的上升会通过产品价格的上涨部分转嫁给消费者,导致产品需求量下降,进而使得劳动力投入减少。单位产出的物质资本与就业人数呈显著的正相关关系,表明物质资本的积累带动了劳动力数量的增长。这是因为在资本有机构成不变的情况下,机器设备的增添需要相应比例的劳动力投入增加与之匹配。

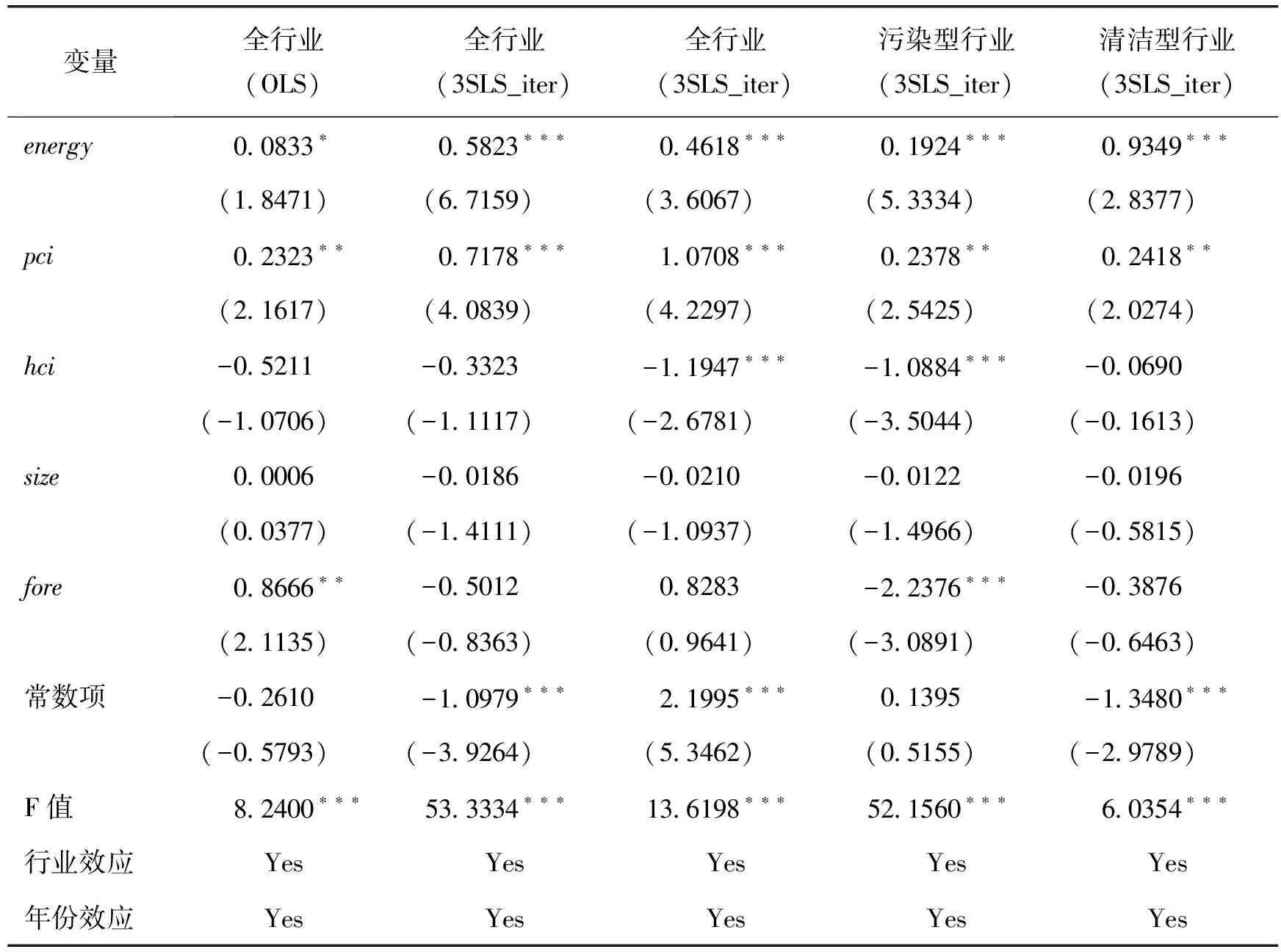

(2)环境规制对污染水平的影响

根据表2第2、3列的估计结果,环境规制强度与单位产出的工业废气排放量呈显著的负相关关系,表明整体上环境规制是有效的,能够有效降低工业废气排放量,提升环境质量。然而,同环境规制对就业的影响相似,不同假设对于评价环境规制效果非常关键。在环境规制外生的假设下,使用OLS估计得到的环境规制系数值为-8.7273,而放松这一假设,使用迭代式3SLS得到的系数估计值为-75.4342。由此可见,环境规制的内生性减弱了其在环境治理方面的效果。虽然环境质量的恶化会在一定程度上倒逼政府加强环境规制,但是这一影响机制非常有限,小于就业水平对环境规制的影响,综合起来,地方政府会在一定程度上以牺牲环境为代价,降低环境规制保障行业就业。然而,规制强度的降低虽然能够减少就业损失,但也导致环境治理效果大打折扣。

在控制变量方面,能源消耗强度与单位产出的工业废气排放量呈现显著的正相关关系,表明能源消耗强度越大,行业排放的工业污染物越多。因此,除了增强环境规制外,提高环境质量的另一条思路是促进工业行业转型升级,通过技术革新提高生产率,降低单位产出的能源消耗,并优化能源消费结构,较少对传统化石能源的依赖,使用清洁型新能源。物质资本存量与单位产出的工业废气排放量之间也存在显著的正向关系,这与Cole et al.(2008)[22]的研究结论相一致,虽然物质资本强度和能源消耗强度之间存在一定联系,但是即使控制能源消耗强度,物质资本存量和污染物排放量之间仍存在正相关关系,表明资本密集度较高的工业行业单位能源消耗产生更多污染物排放。

表2 环境污染方程估计结果

(续上表)

变量全行业(OLS)全行业(3SLS_iter)全行业(3SLS_iter)污染型行业(3SLS_iter)清洁型行业(3SLS_iter)energy00833∗05823∗∗∗04618∗∗∗01924∗∗∗09349∗∗∗(18471)(67159)(36067)(53334)(28377)pci02323∗∗07178∗∗∗10708∗∗∗02378∗∗02418∗∗(21617)(40839)(42297)(25425)(20274)hci-05211-03323-11947∗∗∗-10884∗∗∗-00690(-10706)(-11117)(-26781)(-35044)(-01613)size00006-00186-00210-00122-00196(00377)(-14111)(-10937)(-14966)(-05815)fore08666∗∗-0501208283-22376∗∗∗-03876(21135)(-08363)(09641)(-30891)(-06463)常数项-02610-10979∗∗∗21995∗∗∗01395-13480∗∗∗(-05793)(-39264)(53462)(05155)(-29789)F值82400∗∗∗533334∗∗∗136198∗∗∗521560∗∗∗60354∗∗∗行业效应YesYesYesYesYes年份效应YesYesYesYesYes

注:括号内t值,*、**、***分别表示变量在10%、5%、1%的显著性水平上显著。

(3)就业水平和污染水平对环境规制的影响

表3第2列的估计结果显示,行业就业人数的系数为-0.0858,并且在1%的水平上显著,表明就业对环境规制强度产生了显著的负向影响,这与Ederington 和Minier(2003)[19]的研究结论相一致。根据前文的分析,环境规制会造成行业就业损失,而就业问题关系到地区社会稳定,地方政府为了保障行业就业水平会对环境规制执行力度进行干预和调整。工业废气排放量与环境规制显著正相关,表明工业污染物排放量的不断增加以及环境质量的持续恶化会在一定程度上督促地方政府加强环境规制力度。此外,国有企业占比与环境规制强度呈显著负相关关系,这意味着工业行业中国有及国有控股工业企业所占比例越高,环境规制强度越低。这可能是因为国有及国有控股企业与政府具有天然的联系,特殊的身份优势使得国企能够通过游说等方式降低环境规制政策的执行力度。外商投资比例与环境规制强度呈正相关关系,根据Cole et al.(2006)[21]的研究,外资进入产生的“福利效应”一旦大于“贿赂效应”,外资增多便会对环境规制产生正向作用。综上所述,前文对于环境规制具有内生性的理论判断得到了实证研究的支持。

为了进一步检验实证分析的稳健性,以单位产出的工业废水排放量作为衡量环境污染水平的指标,使用迭代式3SLS对联立方程组进行估计,结果分别列于表1的第4列、表2的第4列和表3的第3列。从中可以看出,主要变量的回归结果与之前基本保持一致。

表3 环境规制方程估计结果

注:括号内t值,*、**、***分别表示变量在10%、5%、1%的显著性水平上显著。

(二)分行业回归

不同工业行业在技术构成、要素投入、污染物排放等方面存在差异,承担的环境规制成本也有所不同,因此环境规制对不同行业就业人数的影响以及环境规制效果可能具有行业异质性,接下来从异质行业特征入手分样本对其进行实证检验。首先,根据不同行业4种污染物排放强度提取的主成分大小进行污染排放水平排名,将样本36个工业行业划分为污染型行业和清洁型行业两大类*污染型行业有煤炭采选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、造纸及纸制品业、石油加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电力热力的生产和供应业、燃气生产和供应业,样本其余行业为清洁型行业。。接着,以单位产出的工业废气排放量作为衡量环境污染的指标,分样本进行实证回归,结果如表1-表3的后两列所示。

根据回归结果,环境规制对污染型行业和清洁型行业的就业均造成了显著的负面影响,但影响程度存在一定差异。具体地,环境规制强度每提高1个单位,将导致污染型行业和清洁型行业单位产出(亿元)的就业人数分别平均减少0.5819万人和0.3963万人。究其原因在于:与清洁型行业企业相比,污染型行业企业单位产出的污染物排放量较多,从而平均承担的环境规制成本较高,环境规制对就业的挤出效应也更加明显。进一步地,计算各工业行业单位劳动力投入的物质资本量,并将低于总体均值的行业视为劳动密集程度较高的行业,其中污染型行业中的煤炭采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、造纸及纸制品业、医药制造业、橡胶和塑料制品业等同时属于劳动密集程度较高的行业。面对环境规制强度的提高与生产成本的上升,这些劳动密集程度较高的污染行业企业收缩生产规模会造成从业人员较大幅度的减少,因此,环境规制会对这些行业造成更大程度的失业问题。其他主要变量的回归结果与全样本回归结果相似。其中,环境规制增强导致污染型行业单位产出的工业废气排放量出现更大幅度的下降。工业行业中国有及国有控股企业所占份额提高不利于环境规制加强,外资进入产生的“福利效应”带来了环境规制水平的整体提升,污染物排放量的积累一定程度上倒逼政府加强环境规制。

五 结论与政策启示

本文基于中国2003-2014年36个工业行业面板数据,实证检验了环境规制内生性以及环境规制的治污效应和就业效应。主要结论是:(1)行业就业水平和国有企业占比对环境规制强度产生负向影响,外资进入和污染物排放积累倒逼环境规制增强;(2)环境规制在提高环境质量的同时对就业产生了负面影响,难以实现降低污染与促进就业的“双重红利”。忽略规制的内生性将导致环境规制的治污效应和就业效应被低估;(3)与清洁型行业相比,环境规制对污染型行业的就业水平产生了更大程度的影响。由上述研究结论可延伸出以下政策启示:

1.环境规制强度的提高会给工业行业部门就业造成一定的冲击,尤其对劳动密集度较高的污染型行业就业造成更大冲击。由于不同行业不同工作岗位的技术特征存在差异,对于普通工人,特别是年老工人与非技术性工人来讲,短期内难以达到新工作岗位所需技术水平,使得环境规制造成的这部分失业人口很难向其他行业部门转移。因此,政府应着力解决这些就业困难工人的安置与再就业问题。首先,进一步完善失业保障制度,拓宽失业保障的覆盖范围,通过税费减免、社会保险补贴等财政手段重点对就业困难工人实施就业援助。其次,鼓励各类职业技能培训机构开展再就业培训,并配套相关的政府培训补贴,帮助失业工人提高专业技能。最后,建立健全公共就业服务体系,设置公共就业服务机构,加强人力资源市场信息网络建设,提高失业工人再就业保障服务水平。

2.降低环境规制强度虽能够减少对工业行业造成的就业损失,但污染物排放量会因此而大幅上升,导致环境治理效果大大降低。因此,政府应统筹协调环境质量与就业水平之间的关系,不能因噎废食,为了保障就业水平以牺牲环境为代价而对环境规制进行不当干预。除了对失业工人提供必要的政策保障外,政府应将重点放在相关政策完善、激励机制设计、规制工具创新等方面,例如政府可以从完善价格和收费政策、加大财税支持力度、创新金融服务模式、发展环保资本市场等方面为企业节能减排提供政策支持。推进“三同时”制度,要求工业企业提高“三同时”环保工程投入资金比重,不仅能够实现工业污染治理模式由事后治理向事前治理转变,而且能有效减轻企业污染事后治理的成本负担。此外,积极推行基于市场机制的规制工具(如环境税制度、排污权交易制度等)。与行政命令型规制工具相比,这类规制工具对企业生产和就业的影响是温和渐进的(陆旸,2011)[10],并且能够对企业技术创新产生持续激励。

3.现阶段中国环境规制的独立性有待进一步提高。由于地方环保部门在人、财、物等方面仍依附于地方政府,缺乏独立行使规制职能的能力(李国平和张文彬,2014)[23],导致环境规制政策容易受到地方政府干预而难以得到有效贯彻实施。为此,中央政府应着力强化环境规制系统独立性建设,解除地方环保部门对地方政府的依附关系,对其实行垂直管理,赋予环保部门更大的行政权限,确保其能够有效地依法独立行使环境规制职能,并加大财政资金投入与人员编制数量,增强环保部门行政执法的能力。此外,中央应进一步提高污染治理效果在地方政府绩效考核中的权重,完善环境绩效考核评价体系,尝试建立GDP与GEP双核算、双提升机制,强化对地方政府进行环境治理的持续激励。

[参考文献]

[1] Berman, E., Bui, L.. Environmental Regulation and Labor Demand: Evidence from the South Coast Air Basin[J].JournalofPublicEconomics, 2001, 79(2): 265-295.

[2] Goodstein, E.. Jobs and the Environment: An Overview[J].EnvironmentalManagement, 1996, 20(3): 313-321.

[3] Cole, M. A., Elliott, R. J.. Do Environmental Regulations Cost Jobs? An Industry-level Analysis of the UK[J].TheBEJournalofEconomicAnalysis&Policy, 2007, 7(1): 1-25.

[4] Henderson, V.. Effects of Air Quality Regulation[J].AmericanEconomicReview, 1996, 86(4): 789-813.

[5] Greenstone, M.. The Impacts of Environmental Regulations on Industrial Activity: Evidence from the 1970 & 1977 Clean Air Act Amendments and the Census of Manufactures[R]. NBER Working Paper, 2001.

[6] Morgenstern, R. D., Pizer, W. A., Shih, J. S.. Jobs Versus the Environment: An Industry-level Perspective[J].JournalofEnvironmentalEconomicsandManagement, 2002, 43(3): 412-436.

[7] Bezdek, R. H., Wendling, R. M., DiPerna, P.. Environmental Protection, the Economy, and Jobs: National and Regional Analyses[J].JournalofEnvironmentalManagement, 2008, 86(1): 63-79.

[8] Belova, A., Gray, W. B., Linn, J., et al.. Environmental Regulation and Industry Employment: A Reassessment[J].USCensusBureauCenterforEconomicStudiesPaper, No. CES-WP-13-36, 2013.

[9] 王勇, 施美程, 李建民. 环境视制对就业的影响——基于中国工业行业面板数据的分析[J]. 中国人口科学, 2013, (3): 54-64.

[10] 陆旸. 中国的绿色政策与就业: 存在双重红利吗?[J]. 经济研究, 2011, (7): 42-54.

[11] 陈媛媛. 行业环境管制对就业影响的经验研究[J]. 当代经济科学, 2011, (3): 67-73.

[12] Jia, R., Burchardi, K., Ge, J., et al.. Pollution for Promotion[Z]. Unpublished Paper, 2012.

[13] Wu, J., Deng, Y., Huang, J., et al.. Incentives and Outcomes: China’s Environmental Policy[J].SocialScienceElectronicPublishing, 2013.

[14] 吕思言.“三高”企业是地方政府宠儿 环保监管陷困局[N]. 经济参考报, 2014-03-07.

[15] 常纪文. 新环保法遭遇实施难题[N]. 经济参考报, 2015-04-08.

[16] Peltzman, S.. Towards a More General Theory of Regulation[J].JournalofLawandEconomics, 1976, 19(2): 211-240.

[17] Grossman, G., Helpman, E.. Protection for Sale[J].AmericanEconomicReview, 1994, 84(120): 833-850.

[18] Goldberg, P. K., Maggi, G.. Protection for Sale: An Empirical Investigation[J].AmericanEconomicReview, 1999, 89(5): 1135-1155.

[19] Ederington, J., Minier, J.. Is Environmental Policy a Secondary Trade Barrier? An Empirical Analysis[J].CanadianJournalofEconomics, 2003, 36(1): 137- 154.

[20] Lorentzen, P., Landry, P., Yasuda, J.. Undermining Authoritarian Innovation: The Power of China’s Industrial Giants[J].JournalofPolitics, 2014, 76(1): 182-194.

[21] Cole, M. A., Elliott, R. J. R., Fredriksson, P. G.. Endogenous Pollution Havens: Does FDI Influence Environmental Regulations?[J].TheScandinavianJournalofEconomics, 2006, 108(1): 157-178.

[22] Cole, M. A., Elliott, R. J. R., Wu, S.. Industrial Activity and the Environment in China: An Industry-level Analysis[J].ChinaEconomicReview, 2008, 19(3): 393-408.

[23] 李国平, 张文彬. 地方政府环境规制及其波动机理研究——基于最优契约设计视角[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(10): 24-31.